翻訳作品を眺めているとしばしば目にする“新訳”という表記。すでに翻訳されている作品を、文字通り新たな翻訳者によって訳出した作品のことで、野崎孝が訳したJ・D・サリンジャーによる名作青春小説『ライ麦畑でつかまえて』(白水Uブックス)を、村上春樹が2003年に『キャッチャー・イン・ザ・ライ』(白水Uブックス)として新訳したあたりからブームに火がついた。

その後も、サン=テグジュペリ著『星の王子さま』の独占的翻訳出版権が切れた2005年以降にさまざまな新訳版が登場したり、はたまた亀山郁夫によるドストエフスキー著『カラマーゾフの兄弟』(光文社古典新訳文庫)の新訳がミリオンセラーとなったり、池澤夏樹が多くの新訳を含む『世界文学全集』(河出書房新社)を編纂したり……。

大きな話題を呼ぶ“新訳”が次々と現れた。一過性のブームに終わることなく、今ではすっかりジャンルとして定着した感がある。

新訳作品は、今の時代にも

届けるべき名著の宝庫。

「新訳される作品には、最初に書かれてから現在までの間に、いろんな方々が訳してきた作品もあれば、長い間ある一人の方の翻訳が読まれてきた作品もある。いずれにせよ“新訳”として改めて翻訳される裏側には、当然ながら翻訳者なり編集者なりの“この作品を現代の読者にも届けたい”という強い意志があります。

ですから、もし海外文学との出会い方に迷うという方がいらっしゃるならば、“新訳”を指標にして海外作品を読んでみるのは、一つの方法になるかもしれませんね」そう話すのは翻訳家の土屋京子さんだ。

英米文学を中心にさまざまな作品を翻訳してきた土屋さんには、『あしながおじさん』『ナルニア国物語』『小公女』『仔鹿物語』(すべて光文社古典新訳文庫)など、いわゆる“新訳”モノも少なくない。土屋さんが新訳の際に最も気を使うのは「今の時代の正しい日本語で書く」ことだと話す。

「新しい訳を出すことの意味は、その時代に届く日本語になること。私がこれまでに手がけてきた新訳は、光文社古典新訳文庫のものが大半ですが、最初の頃、編集の方から“20~30年は版を維持したい”と聞きました。今の人が読んで違和感がなく、かつ、そのくらい先にも通用する言葉でなくてはいけない。そのことは常に意識します」

土屋さんの場合、とりわけ会話文には注力するそう。言葉の中でも特に会話は、時代によって大きく変わる部分だと話す。

大文豪による旧訳と

会話が読みやすくなった新訳。

「読みづらくて“どうしても翻訳ものは受け容れられない”という拒絶反応につながりがちなのが、話し言葉の部分だと思うんです。私はフランシス・ホジソン・バーネット著『小公女』を新訳しましたが、この作品は川端康成による旧訳がよく知られています。

川端訳は、私は自分の翻訳原稿が完成した時点で読み比べました。さすがは大文豪で、訳文は細かいところまで正確で、勘所を押さえつつ、文章も美しい。素晴らしい訳です。ただし、会話文はちょっと古めかしくて、例えばご婦人が “~とおっしゃいましたの?” “~でございますか?” というような話し方をしているんです。

川端訳と自分の訳を比べるなんて恐縮しきりですが(笑)、そういう部分が、今の時代の人でもすっと受け容れられる日本語になることは、新訳のいちばんの意義ではないでしょうか」

時代によって話し言葉は移り変わる。さらに、読み手を取り囲む文化も変わっていることが、訳文にも大きく影響すると話す。

訳文の背後に透けて見える

訳された時代の日本の文化。

「今は、情報化・国際化がうんと進み、原作が書かれた国の日常が昔より知られ、浸透しています。読者に海外文化に対する理解の素地ができている。だから翻訳自体は、昔に比べたらずっと楽になっていると思うんです。

例えば私が少し前に訳した『ナルニア国物語』(C・S・ルイス著/光文社古典新訳文庫)は、1960年代の瀬田貞二さんの訳(岩波少年文庫)が長く版を重ねています。

作中で出てくる、子供たちが大好きで、食べだしたらやめられなくなるお菓子である“ターキッシュ・ディライト”を、瀬田さんは“プリン”と訳しておられます。今ならば、“ターキッシュ・ディライト”は、さっとググればわかるし、日本のお店でも手に入るお菓子になりましたが、その時代の日本では一般的には全く知られていなかった。

瀬田さんは、考えに考えて、作者の意図をすくい取りながら、当時の日本の読者にも通じる“プリン”を訳語として選ばれたんだと思うのです。私自身は、今の時代ならば少なくとも手軽に調べる手立てがあるし、言葉の響きも残したいと考えてそのまま“ターキッシュ・ディライト”と訳しました。時代が進み、国際化したことは、翻訳においてはとても有利な点だと思います。そんなふうに新旧訳の違いには、訳したときの時代背景の違いも出てきますね」

ところで土屋さんが新訳を手がける際には、あらかじめ旧訳を読み比べることはまずないのだそう。

「旧訳版は、自分の翻訳が終わってからしか読みません。他人の訳文や訳語の選択に影響されてしまってはいけませんから。私の場合は、何はともあれ原作に向き合い、著者が何を言いたいのかをつかみ取り、そこから手加減なしに訳す。

そうして自分の文章による翻訳が完成したあと、手に入る範囲で旧訳を取り寄せ、編集者に翻訳原稿を渡す前に、旧訳版にざっと目を通して読み比べます。ちょっとした答え合わせみたいな感じで……(笑)。

自分の新訳で思い違いなどで誤訳をしていないか、そして確かに時代に合うより良い新訳になっているかをチェックします。より良いと思えないと新訳を出版する意義はありませんから」

訳を比べてみる:1

『あしながおじさん』ジーン・ウェブスター/著

2018年改訳刊行(1967年初訳)

谷川俊太郎/訳

*

2015年訳

土屋京子/訳

視点の置きどころが変わる

大人になってからの再読。

土屋さんにとってまさに“百読の書”で、自身も「いろんな方の訳で繰り返し読んできた」という『あしながおじさん』。

「主人公ジュディの、傷つきやすさと素直で明るい性格が同居する魅力的な個性がよく出ている部分」を、詩人・谷川俊太郎による訳と、土屋訳で。それぞれに個性があり、言葉選びを見比べるだけでも楽しい。

「子供の頃は、あしながおじさんがジュディに全然返事をくれないことを“ちょっと意地悪だなあ”と思ったりしました(笑)。でも大人になって読むと、ジュディのことを思いやるからこそ、絶対に自分の正体を明かさなかったことがわかる。読んでいる自分の年齢によっても感情移入のポイントが変わるのは面白いですね」

訳を比べてみる:2

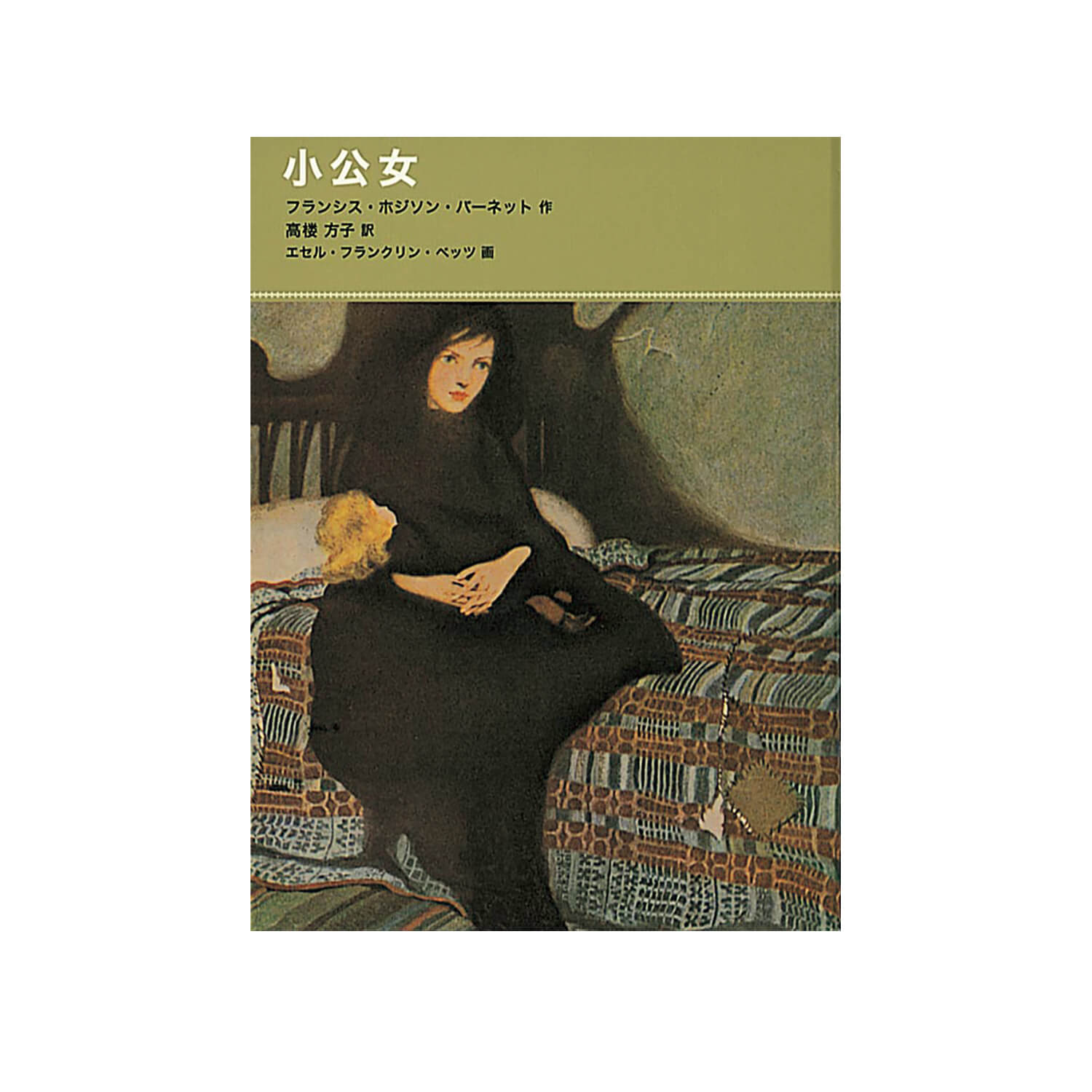

『小公女』フランシス・ホジソン・バーネット/著

2011年訳

高楼方子/訳

*

2021年訳

土屋京子/訳

どうしても手放せない

言葉も装幀も美しい旧訳。

新訳/旧訳問わず、魅力ある訳、愛着が持てる訳はあると話す土屋さん。自身が手がけた翻訳作品の旧訳バージョンの中でも、絵本などを手がける作家の高楼方子訳による『小公女』は、今も大切に持ち続けている一冊だそう。

「自分が新訳を手がけたものは、どんな旧訳よりも自分の訳の方がいいと思える出来栄えだと確信が持てないと出版はできないです。だから旧訳を確認したら手元にはあまり残しません。でもこの高楼方子さんの訳は特別。読み比べてみたときに“これはやばいぞ……”って思いました(笑)。

訳の正確さはもちろんのこと、ご自身が作家だというのもあるのでしょうか、日本語も美しい。表紙の絵や函入りの装幀もとても素敵です」