版が擦り切れるほど増刷された

エーリッヒ・フロムの哲学書。

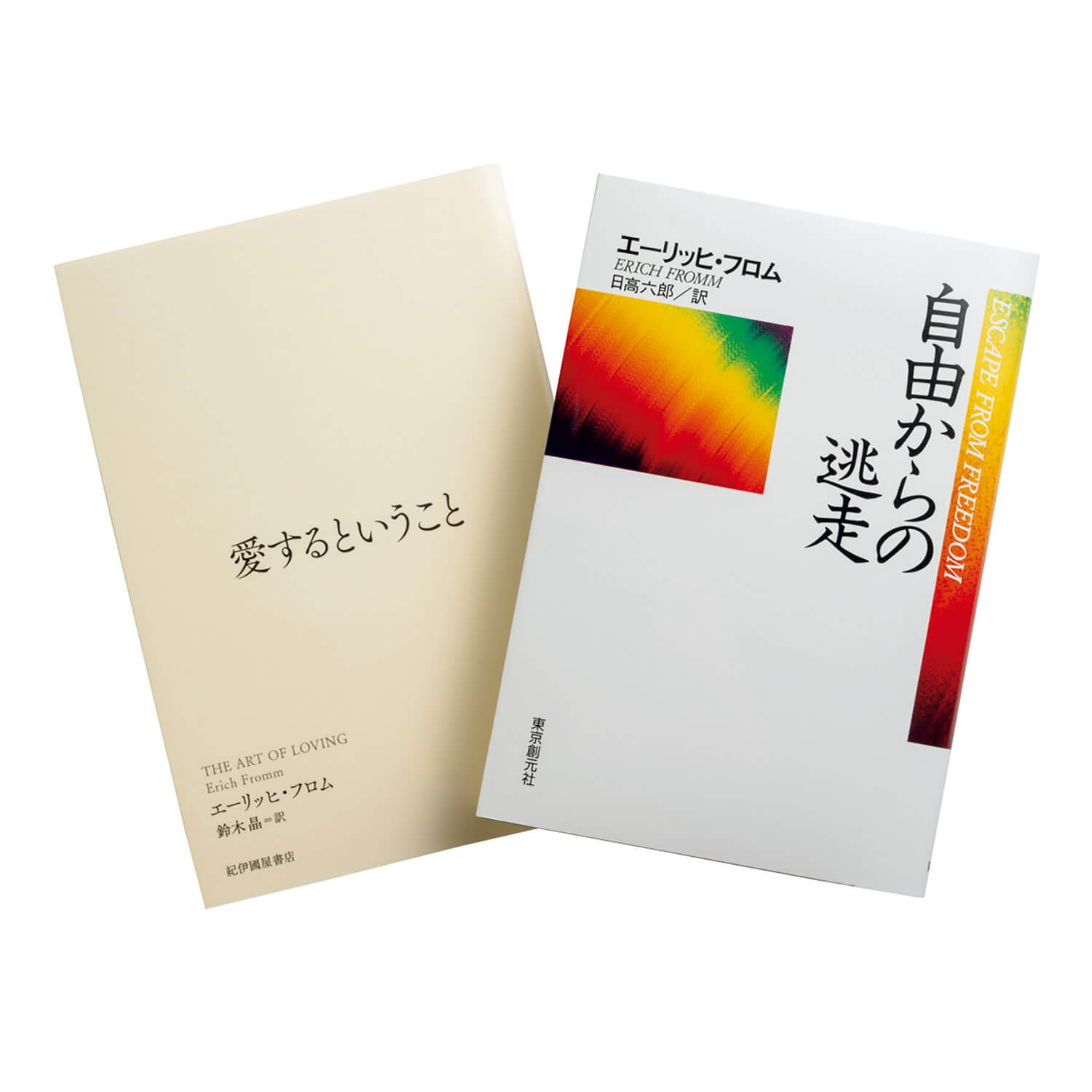

『自由からの逃走』(東京創元社)は第二次世界大戦中にアメリカで出版。ドイツから逃れたフロムが本書で語るのは、自由がむしろ人間に耐えがたい孤独と無力感を与えている現実です。

その結果、自由の重みに耐えかねた人間が救いを求めるのがファシズムであり全体主義だと導き出していきます。

日本では1951年に出版され、一度は元の版が擦り切れたほど増刷を重ね、その勢いは今も衰えません。

さらに、現代文明の深い病への一つの答えとしてフロムが差し出したのが、『愛するということ』(紀伊國屋書店)。1959年、1991年、2020年と3度も改訳され新版が出ています。

本書が今なお読み継がれているのは、本当の愛とは何かを示しているから。人生の哲学書です。

心理、哲学などを扱ったエーリッヒ・フロムの著作は紹介した2作以外に25作品ほどが日本語に訳されている。

百刷約70作品、

愛され続ける

福音館書店の絵本。

戦後絵本を語るうえで欠かせないシリーズが岩波書店の「岩波の子どもの本」と福音館書店の「こどものとも」です。この2つが軸となり数多くのロングセラーが誕生しました。

中でも百刷を超える本が約70作品と、数多くのタイトルを増刷し続けているのが福音館書店です。長く読者の心をつかみ続ける答えの一つが編集者、松居直のエディターシップです。

子供の成長に合わせて毎月1冊が届く「月刊予約絵本」という仕組みを導入、そこで無名の新人を大胆に発掘して絵本の可能性を切り拓きました。見出した才能も多彩で堀内誠一や中川李枝子、加古里子など枚挙にいとまがありません。

松居は常に絵本とは何かを問いました。子供の視点に立ち、作品を作り続け、今に至る絵本の黄金時代を築き上げたのです。

現代のスタンダードを

作った松下幸之助の本。

戦後、最も売れたビジネス書は何か?その答えは松下幸之助の『道をひらく』(PHP研究所)です。

2014年に出版科学研究所が戦後ベストセラー上位30位を調査した結果、総合第3位、さらに翌年は第2位に浮上。ランキング上位には絶版本が多い中、なぜ本書は増刷し続けることができたのか?

例えば「雨が降れば」の章には、「傘がなければ、一度はぬれるのもしかたがない。ただ、雨があがるのを待って、二度と再び雨にぬれない用意だけは心がけたい」と一見、当たり前のことが書いてあります。本書の真価は、この平凡の非凡さです。実体験に貫かれた人間の真理が、読者の胸を打ち続け、突出した刷り部数となっています。

松下幸之助はパナソニックの創業者。日本の危機的状況を予見して松下政経塾等を立ち上げた。

*掲載されている刷数は2021年11月30日調査時点の数字になります。