発酵の違いを

ベーカリーのドーナツで食べ比べる

丸々とした外見でふっくらとした口当たりのクリームドーナツや、生地の目が詰まっていて、軟らかく噛み応えもあるリング型ドーナツなど。今、“ふわふわ”“もちもち”食感が、街で人気のドーナツ店を席捲中。そして、それらの口当たりを生むのが“発酵”。もともとベーカリーのドーナツが得意な分野である。

「パン屋さんの強みは、発酵技術の多彩さ。口溶けや弾力といった食感は、その発酵の賜物なのです」パンの研究所〈パンラボ〉を主宰する池田浩明さんは、そう話す。「また発酵を経ることで旨味と風味がグッと増し、やみつきになるおいしさが生まれます。加えて酵母を使い分けることで、生地にフレーバーをプラスすることも可能です」

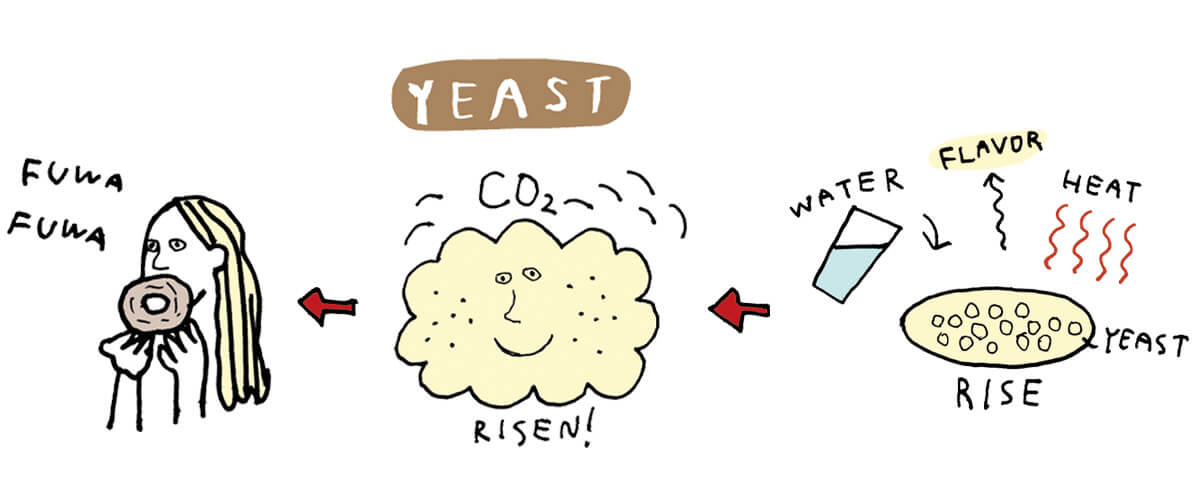

生地をふわふわにする

イーストのふくらむ力

「ドーナツの発酵には、イーストや発酵種(いわゆる天然酵母)が使われることが多い。また発酵させずにベーキングパウダーでふくらませるオールドファッションや、卵を入れたシュータイプのクルーラーといったドーナツもあります」

ベーカリーのドーナツを具体例に、発酵がもたらす効果を分析しよう。「〈chigaya kuramae〉のCREAM(カスタードクリーム)には、イースト発酵が用いられます。その過程で発生した炭酸ガスは、生地をふくらませる役割を果たします」

こうして生じた空間の隙間が、ふわふわの食感を生み出す、と話す池田さん。ただし、大量のイースト投入は、リスクを伴うと補足する。「卵や小麦の風味を損なうからです。だからこそ〈chigaya kuramae〉のCREAM(カスタードクリーム)では、少量のイーストで長時間かけて発酵させます」

同じくイースト発酵させる〈カタネベーカリー〉の黒豆きなこのドーナツ。ふわっとした口当たりだが、相当に弾力もある。これは小麦に水を加えてこねた際に生成される“グルテン”の膜がしっかりとできている証拠で、ぐにーっと引っ張ってもなかなか切れない噛み応えがある。逆にグルテンの生成が弱いと、さっくり食感に仕上がる、と池田さんは付け加える。

「発酵とグルテン生成が進んだ〈カタネベーカリー〉の黒豆きなこのドーナツは、ふわふわともちもちが共存する“ふわもち”の食感。きな粉の風味と弾力のある生地からは、給食の揚げパンが思い出され、郷愁を覚えます」。ちなみにこのドーナツ、少量の酸味と複雑味を与えるべく、イーストに加え、発酵種も併用している。

〈chigaya kuramae〉

CREAM(カスタードクリーム)

〈カタネベーカリー〉

黒豆きなこのドーナツ

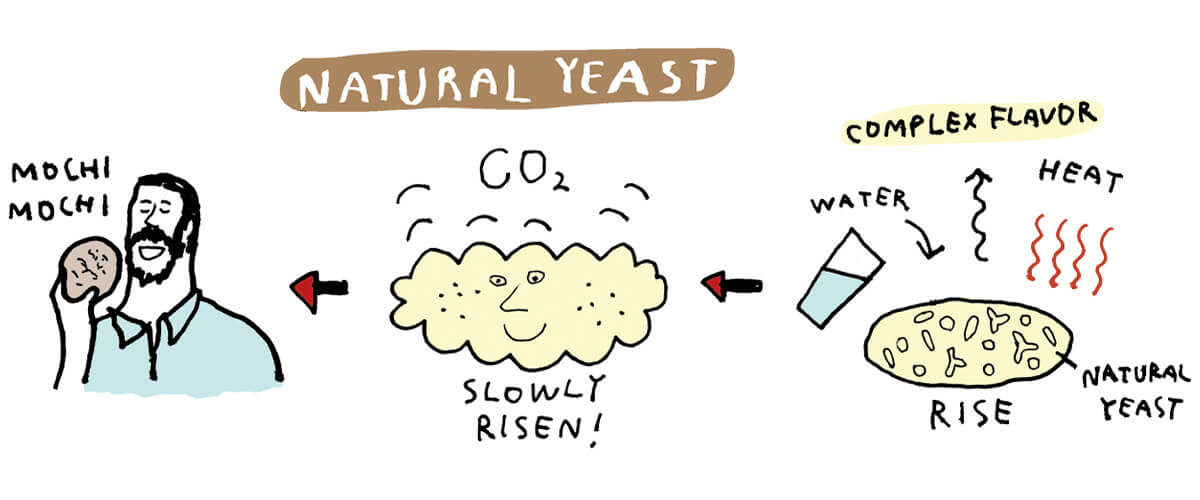

発酵種がスローに生む、

程よい弾力と軟らかさ

〈カタネベーカリー〉の黒豆きなこのドーナツでは脇役である発酵種。しかしこれをメインで発酵させるのが、〈Len -Local Speciality Factory-〉のLenドーナツだ。「発酵種は、イーストよりも生地をふくらませる力が弱い。炭酸ガスがゆるやかに発生する分、ふわふわよりも、“むぎゅー”と噛み締めるような食感になります」

目の詰まった生地なので、弾力がある。グルテンもしっかりと生成されているため、相乗効果で噛み心地は抜群だ。加えて、この食感を後押しするのが、もちもちさせる効果がある北海道産小麦・ゆめちからとキタノカオリの存在。使用する小麦も、口当たりに影響を与える。

「小麦に加える水の量や加熱の方法でも、食感は変わります。〈Len -Local Speciality Factory-〉のLenドーナツは高加水の生地を高温・短時間で揚げているため、クラム(内層)だけとろけるほどに軟らかい。対してクラスト(表皮)は、容易に噛み切れないほど。相反する口当たりが、一つのドーナツに共存しています」

〈Len -Local Speciality Factory-〉

Lenドーナツ

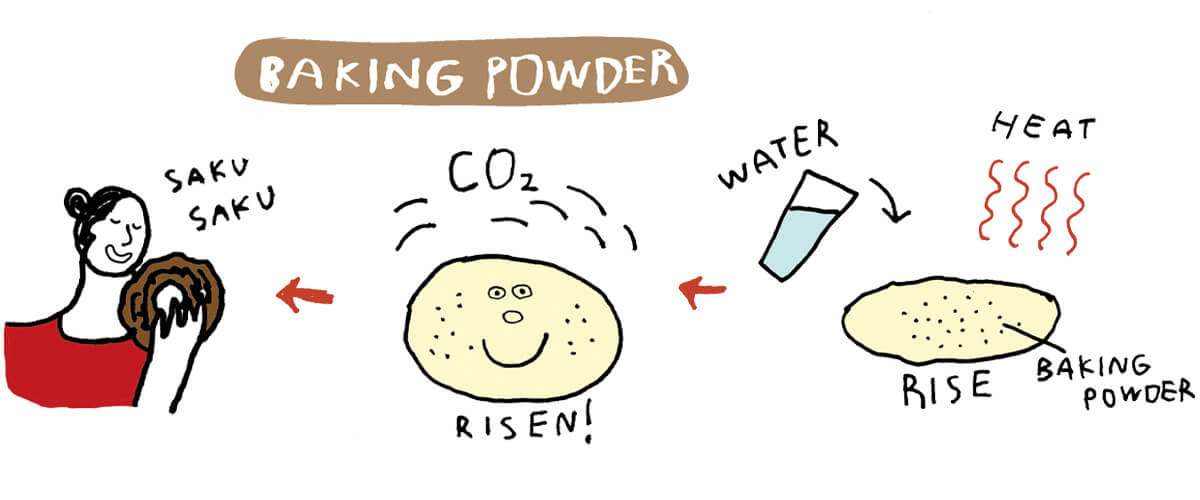

ふくらませることに専念する、

ベーキングパウダー

一方で、発酵させないのが〈Boulangerie Django〉のアップルサイダードーナツ。アメリカ東海岸のリンゴ農家のレシピをベースにしたドーナツだ。「生地をベーキングパウダーでふくらませて、“サックリ”食感を生み出します。発酵させないので酵母の風味や旨味はゼロですが、逆にリンゴの酸味や甘味、バターの濃厚な風味がストレートに際立ちます」

またバターは、グルテンの膜を切る役割を果たすと池田さん。加えて粒の大きい全粒粉を混ぜて使うことで、グルテンの生成が抑制され、オールドファッションのような“サックリ”食感につながるのだという。

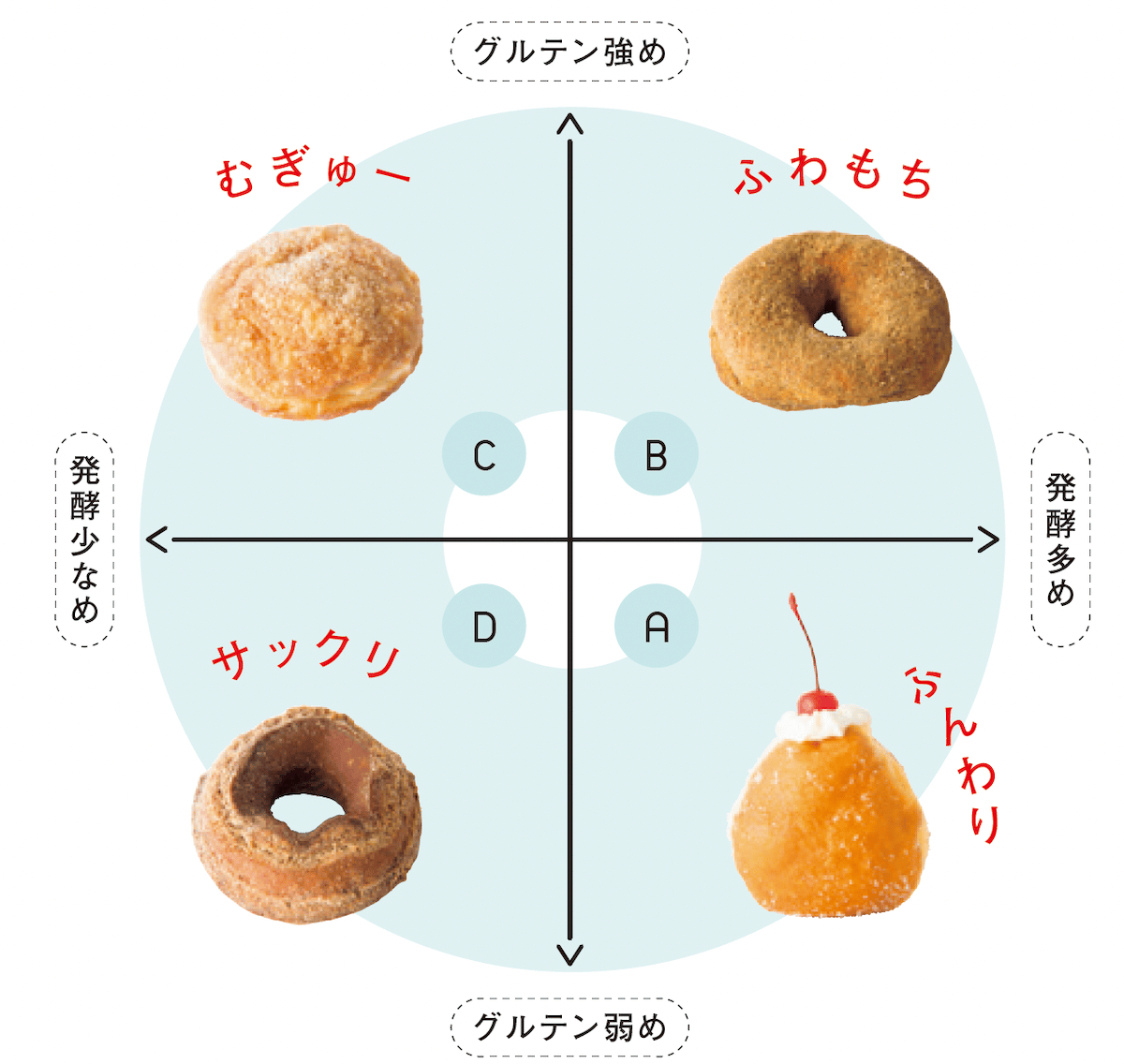

発酵の仕組みを解き明かすことで、ドーナツのおいしさを構成するさまざまな要素が見えてきた。もし次に“ふんわり”ドーナツに出会ったら、それは「発酵多め」で「グルテン弱め」。理解しながら食べれば、よりその味わいが記憶に残るはずだ。

〈Boulangerie Django〉

アップルサイダードーナツ

マトリックス表でわかる

「発酵・グルテン生成」と「食感」の関係

縦軸にグルテンの強弱、横軸に発酵の多少を当てはめたマトリックスに、今回紹介したベーカリーのドーナツを置く。まず十分に発酵(膨張)が進んだ(A)と(B)は、空気多めのふんわり食感。グルテンが強いぶん、(B)の方がよりもっちりとした弾力がある。

一方でグルテン強めの(B)と(C)を比べると、(C)の方が発酵(膨張)が少ないぶん、生地が緻密で噛み応えがある。このように発酵とグルテンの生成を操ることで、ドーナツの食感を調整することができるのだ。

ドーナツの発酵と食感に差を生む

3つのパターン

イースト

パンの発酵に適した単一の微生物を純粋培養した酵母。広くパン、ドーナツ作りに利用される。発酵の過程で糖分を分解、アルコールと炭酸ガスに変えていくため、たっぷりと気体を含んだ生地は、ふわふわの食感となる。

発酵種

いわゆる天然酵母。小麦や米などの穀物、ブドウなどの果物に付いている微生物を培養したもの。酵母単体ではなく乳酸菌などと共生するため、複雑な香りや酸味があるが、発酵力は劣り、適度な気泡を伴った生地に仕上がる。

ベーキングパウダー

炭酸水素ナトリウム(重曹)を主成分とする「ふくらし粉」。生地内の水分と熱によって化学反応を起こし、自身の力で炭酸ガスを発生させる。イーストや発酵種とは異なり、発酵を伴わずとも生地をふくらますことができる。