チャイコフスキー

交響曲第4番 ヘ短調 作品36

この曲に最初に親しんだのがメンゲルベルク盤だったので、それ以来誰の演奏を聴いても、ずいぶん健やかに聞こえてしまうことになった。良いのか悪いのか。

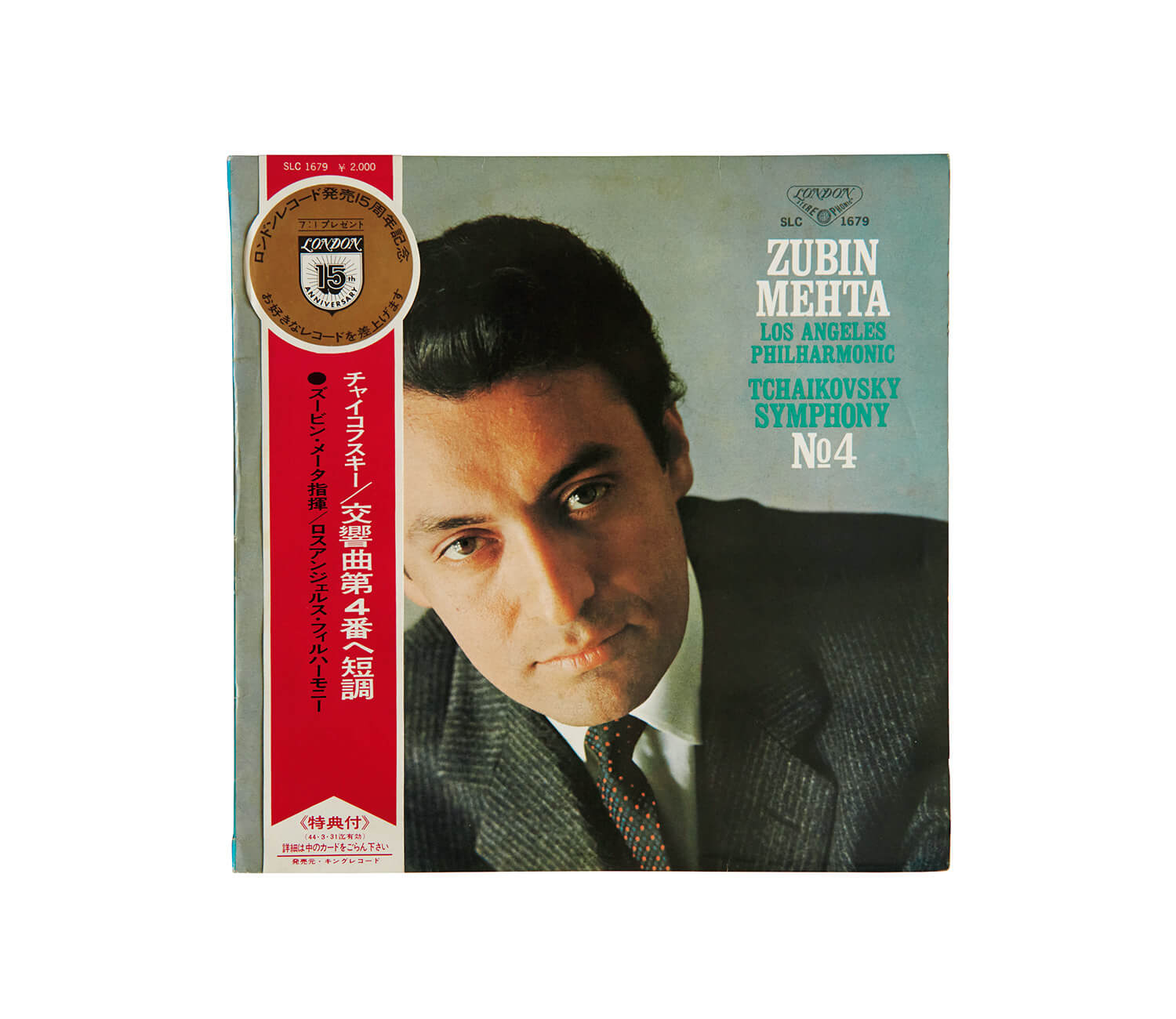

若き日のメータがロサンジェルス・フィルを振った演奏はとても印象的だ。指揮者はしっかり気合いが入っているし。オーケストラもよくそれに応えている。

どちらもまさに「伸び盛り」という感じだ。このあとのメータは次第に楽界の重鎮みたいになり、その音楽の印象は(内容の質はさておき)どことなく薄いものになっていった。しかしこのメータの「チャイコ4番」、聴き応えがある。実に若々しく瑞々しい音だ。

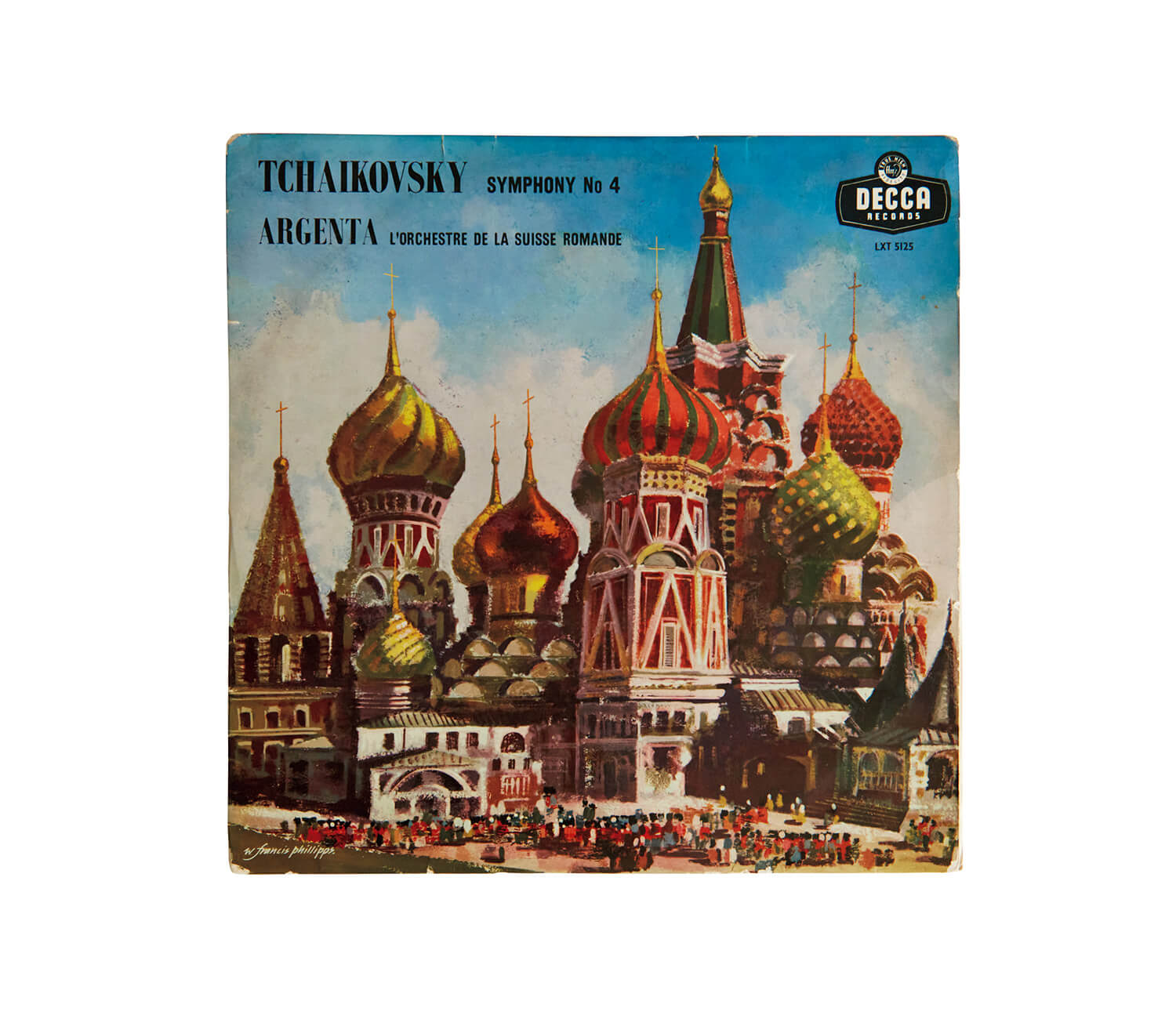

アルヘンタ(1913-1958)はスペインの指揮者、戦前ドイツでカール・シューリヒトに師事し、主にスペイン音楽やロシア人作曲家の作品をレパートリーとした。事故で若くして亡くなったが、このチャイコフスキーを聴く限りでは、相当な才能と技量を具えた人のように見える。

モノラル録音だが英デッカの音質は優秀だ。スペイン人の指揮するチャイコフスキー?なんて思う人がいるかもしれないが、実際に音を聴いてみればそんな偏見はどこかに吹き飛んでしまうだろう。むしろドイツ的と言ってもいいような、姿勢正しく揺るぎないチャイコフスキーだ。

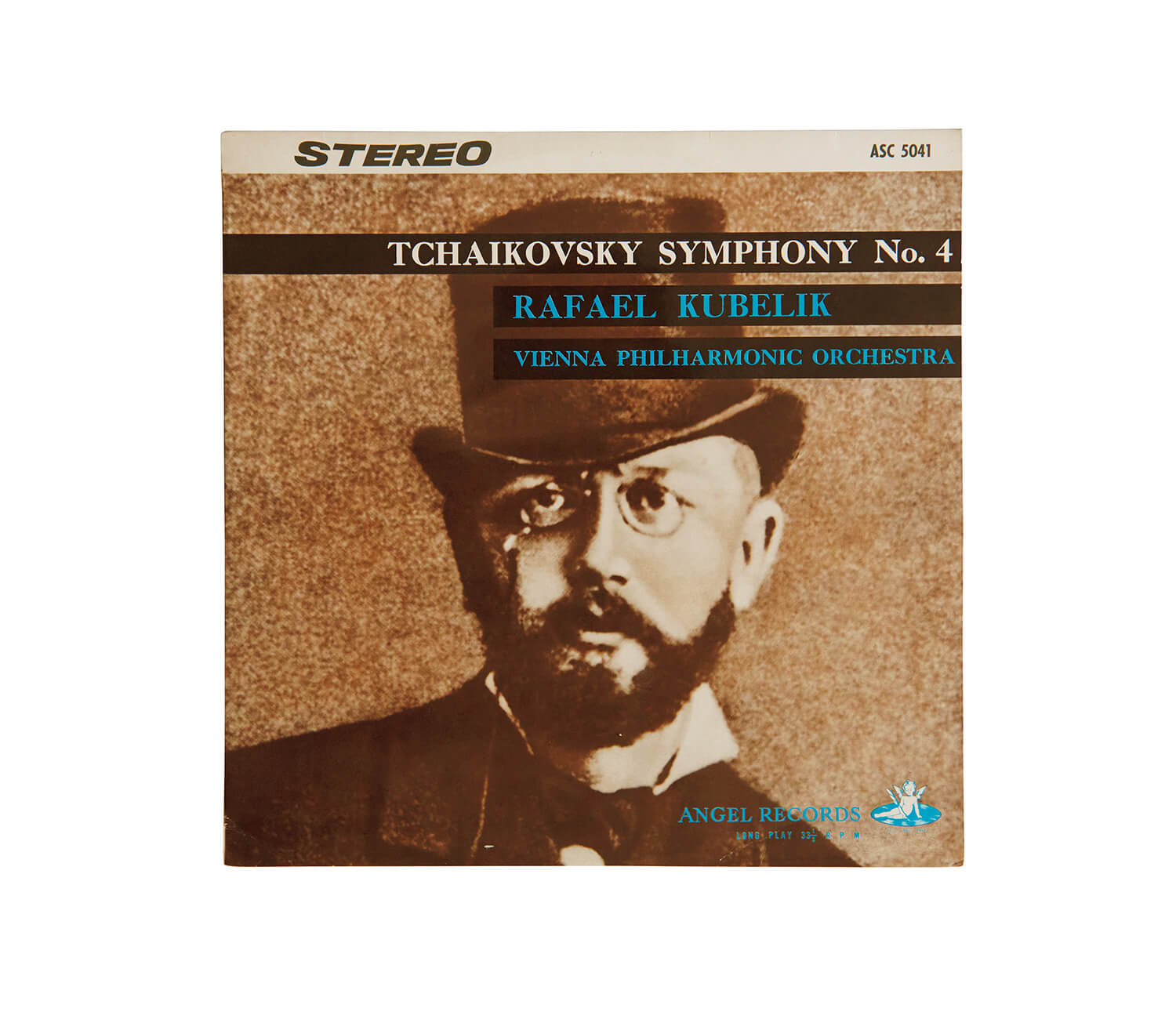

クーベリックは出だしからじっくり抑えてかかる。いかにもこの人らしく落ち着いて上質、中庸を得たチャイコフスキーだ。ウィーン・フィル生来の美音が適切な水路を得て、すらりと自然に導かれる。勢いよくほとばしるメータの演奏とは対照的だ。安心して聴くことができる。どちらを取るかは聴き手の好み次第だろう。

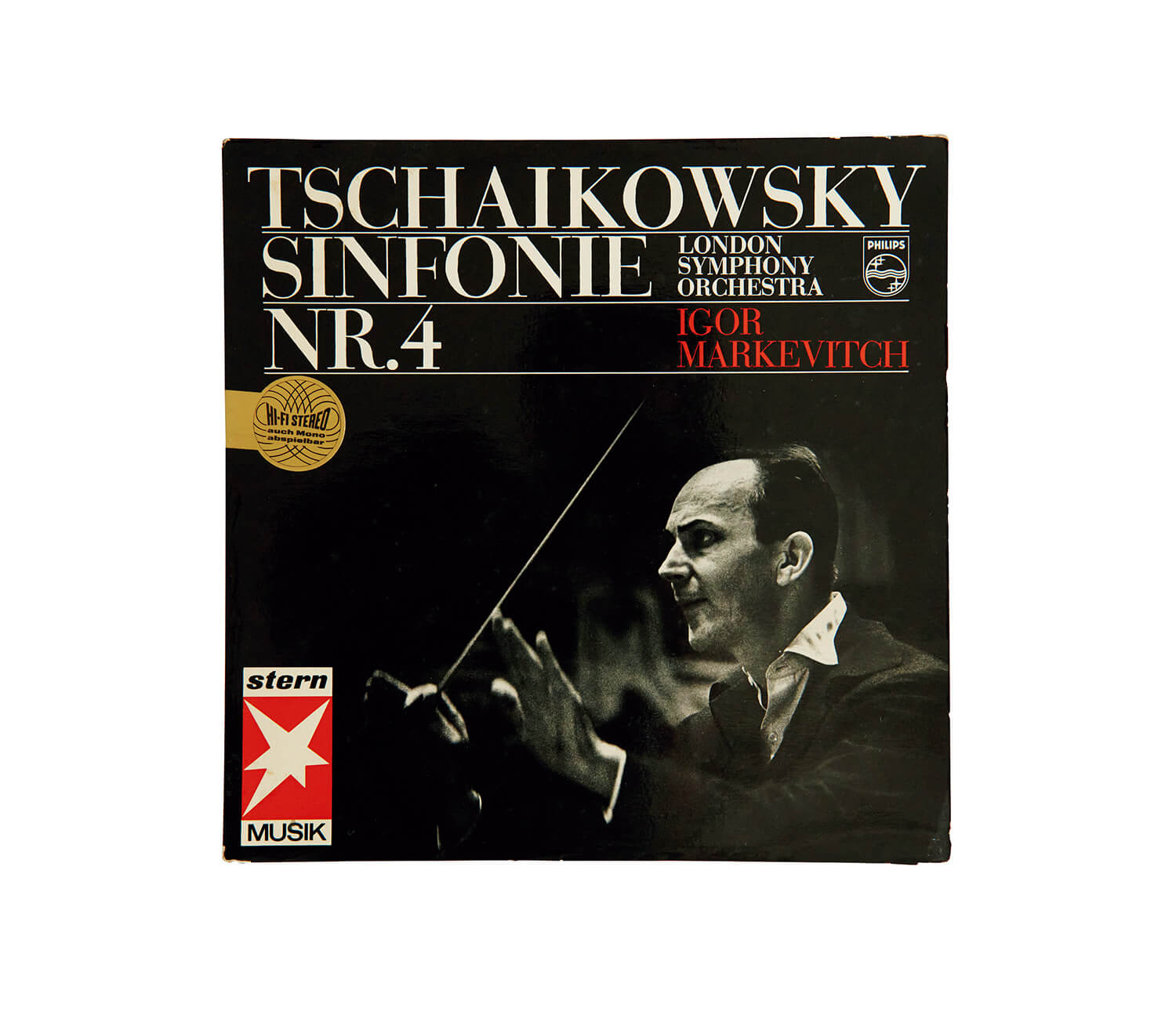

マルケヴィッチ、この人もチャイコフスキー演奏には定評がある。どちらかといえばクーベリックとは逆に、攻めてポイントをとっていく人だし、ロンドン響もパワフルなオケだ。そんなわけで組み合わせに不足はない。最初からアクセルを踏み込んで、メリハリをつけて音楽を繰り広げていく。

緊迫した演奏で、チャイコフスキー特有の「湿感」みたいなものはあまり見当たらない。メータの鋭さが研ぎ上げられた刀剣のキレなら、こちらは曲者ハンマーの痛撃かもしれない。

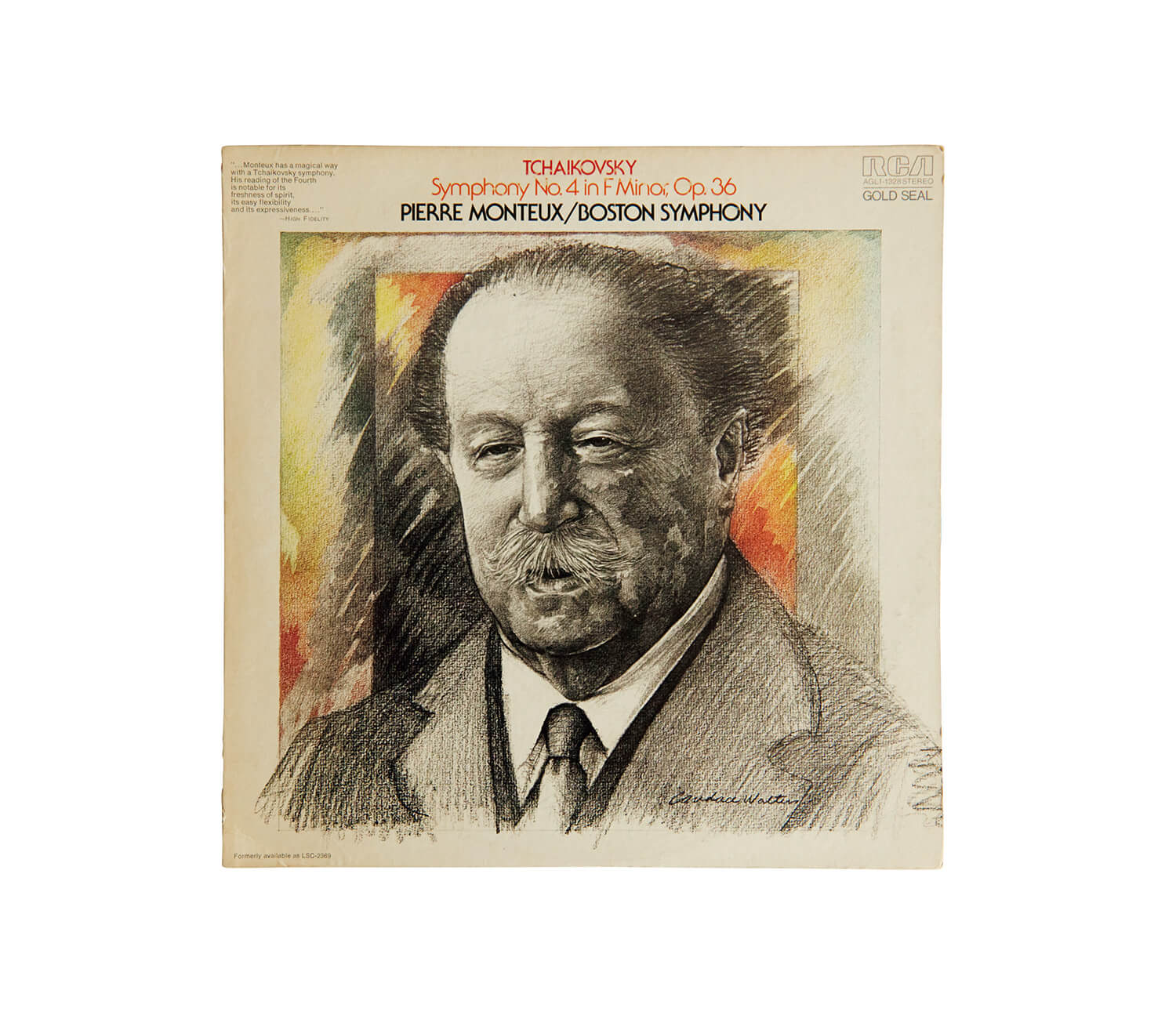

モントゥー/ボストンの残したチャイコフスキーの交響曲シリーズは、演奏・録音共に定評があるが、うちにあるRCAのリマスター再発盤LP(1976年)は、いくぶん音が薄くなっているように感じる。しかし演奏内容は深い。

間の取り方、表情の付け方、細部の始末、すべてが説得力を持ち、そして自然だ。正道を行き、小細工のようなものはなし。大柄、という表現がまさに相応しい演奏だ。このときモントゥーは既に85歳だったが、実に力強い。

この5枚のレコード、どれもそれぞれ聴き応えがあった。