シューマン

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

「リジェンド」と呼んで差し支えない、歴史に残る5人の高名なピアニストが弾いたシューマンの美しい協奏曲。

バックハウスの演奏で聴くと、この曲の風格が一段上がったように感じられる。とくに終楽章の腰の据わり方、眼光の鋭さには余人の追随を許さないものがある。

ギュンター・ヴァントの伴奏も、巨匠の乱れない名技にしっかり不足なく寄り添っている。ただ、もしここに欠けたものがあるとすれば、それは「やむにやまれぬ青春の息吹」みたいなものかもしれない。この曲では、そういう要素がかなり重要な意味を持っているだろうと僕は考えるのだが。

リヒテルはマタチッチとのより新しい録音(1974年)もあるが、このヴィスロツキとの(より個性的な)旧盤の方を選んだ。若き日のリヒテルならではの清新にして、半端なく勢いのある演奏だ。そしてこの前のめりの一途なピアニズムは、バックハウスの演奏とは対照的に、シューマンの曲の持つ若々しい側面をきっぱりと捉えている。

うしろから急かされているような雰囲気が多少なきにしもあらずだが、そこにあるストレートな熱情を僕としてはやはり評価したい。

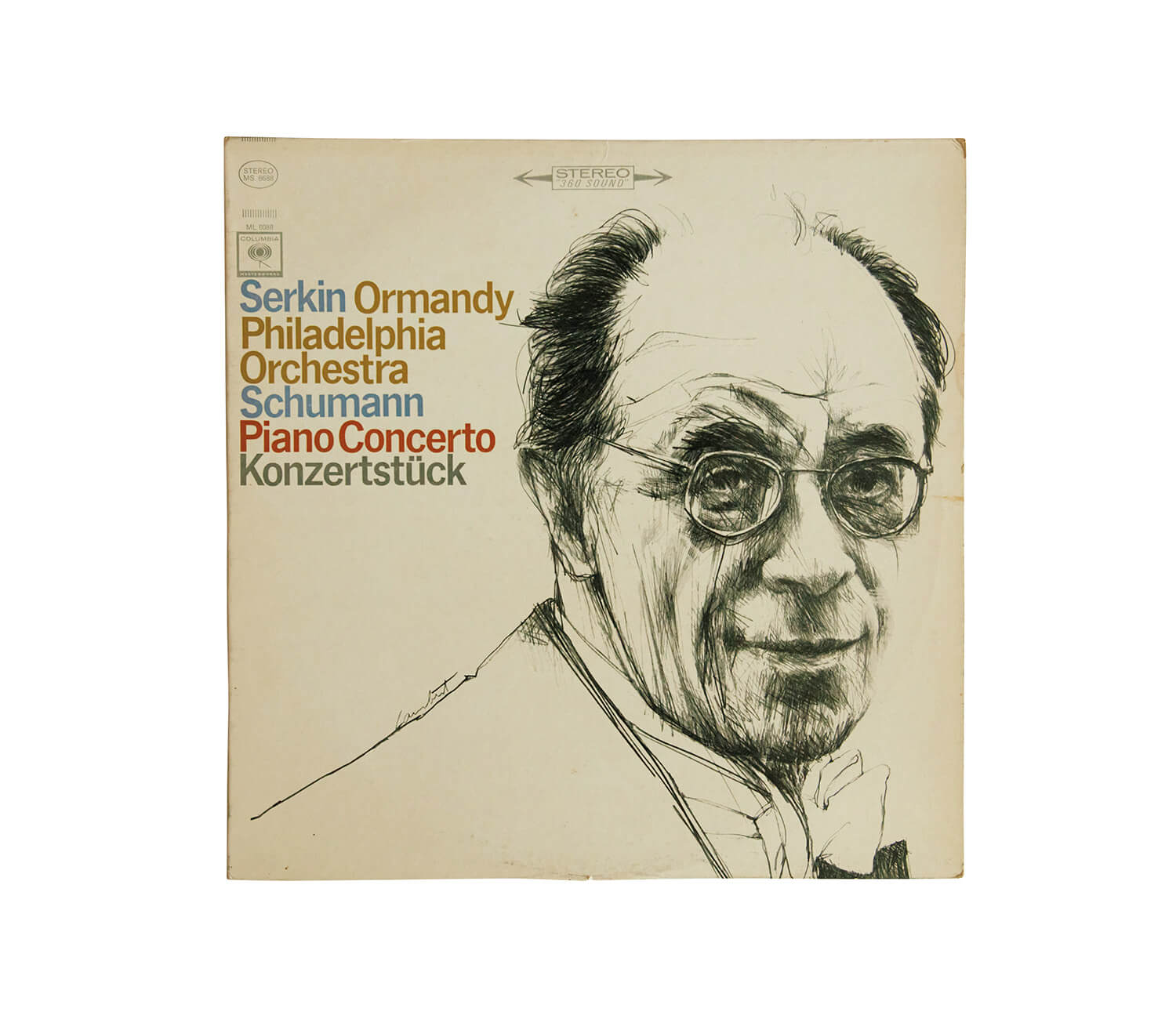

正直言って、ゼルキンのピアノは、この協奏曲にはいささか無骨にすぎるような気がする。まるで苦役に耐えているような、正面突破的演奏スタイルはもちろん常に傾聴に値するものだが、ベートーヴェンのピアノ・ソナタならともかく、このロマンティックな精神をたたえた、そしていくぶん心許ない情緒の揺らぎを感じさせる佳曲には、やはりちとそぐわないかもしれない。もちろん「そこがゼルキンの良さじゃないか」と言われればそれまでなんだけど。

ケンプ/クリップス/ロンドン響というあまり見かけない組み合わせのシューマン。でもこれがずいぶん素敵だ。攻めすぎず、退きすぎず、まとまりすぎず、はじけすぎず、という呼吸が実に見事にとれている。古いモノラル録音だが、ピアノの音がことのほか美しい。クリップスの伴奏も滋養に溢れている。僕はケンプ・ファン倶楽部の会員ではないけれど、この演奏はかなり素敵だ。

リパッティがカラヤン指揮のフィルハーモニアと共演した伝説的レコード。実に姿勢の良い、背筋がぴしりと伸びた品格のある演奏だ。強靱なタッチと、優しくそよぐような弱音がどこまでも自然にすらりすらりと行き来し、音色は自由自在に変化を遂げ、その律動は一本の筋を通したまま終始崩れることがない。

とにかく月並みなところがひとつとして見当たらない。だから聴き慣れたはずの曲なのに、ついつい引き込まれて傾聴してしまう。この中ではいちばん古い録音だが、演奏は決して古びない。

続いて、「リジェンド」と呼ぶにはいささか無理があるかもしれないが、それぞれに腕の立つ4人のピアニストが弾いたシューマンの作品54。

ピーター・ケイティンはラフマニノフ、チャイコフスキーの「スペシャリスト」として生前はおおむね過小評価され、今ではほとんど忘れ去られかけた英国出身のピアニストだが、このシューマンの協奏曲を聴く限り、なかなか筋の良い優れた演奏家だ。あざとさがなく、正面から正々堂々と誠実にこの曲に挑んでいる。

きっぱりとすがすがしく、聴いていて気持ちの晴れるシューマンだ。新しいピアニストがどんどん出てくるから、そのぶんこういう古い人たちは徐々に忘れられていくんだろうけど。カップリングされたフランクの「交響的変奏曲」も良い出来だ。

フライシャー/セルのレコードは高校時代に手に入れて、ずいぶん繰り返し聴いた。グリーグの協奏曲とのカップリングの日本盤だが、10代の僕の心持ちにぴたりと合った瑞々しい演奏で、このレコードを通して両曲のファンになった。でも考えたらもうずいぶん長い間この盤を聴き返していなかった。

で、久しぶりに恐る恐るターンテーブルに載せてみたのだが(今持っているのは買い直したドイツ盤だ)、「これは今でもちゃんと通用する演奏だな」とわかって少しばかりほっとした。ところどころタッチが粗く感じられる箇所はあるものの、全体を貫いている若々しさ、清新さに素直な好感が持てる。ヴェテランのセルも新進のピアニストを慈愛深く丁寧にサポートしている。

フランスの才媛、モニク・アースのレコードの原盤はドイツ・グラモフォン。このレーベルでは、ラヴェルやドビュッシーなどのフランス人作曲家の作品が、彼女の主要なレパートリーになっていたようだが、このシューマンの協奏曲は聴き応えのある、洗練された演奏になっている。

彼女にとってはキャリアの最も初期の録音だが、ヨッフムの指揮するベルリン・フィルを向こうに回して、堂々とひるむことなく自分の音楽を繰り広げている。もう70年以上前の録音で、音はさすがに古いが、そのパフォーマンスの美質は時代を超えて伝わってくる。きちんと芯のある音楽だ。

ゲザ・アンダ、43歳のまさに脂の乗りきった時期の演奏。力任せにごり押ししない(でもきっちり筋は通す)、端正な深いタッチがこの人の持ち味で、そういうところはシューマンのこの協奏曲には向いているかもしれない。とりわけ2楽章はしっとりと聴かせる。

ベルリン・フィルを指揮するクーベリックもおおむね中庸を行く人なので、アンダとの相性は良い。はっと人目を惹くような派手さこそないが、いったん気に入れば、長くじっくり愛聴できる音盤だ。