作家たちが愛し、記録した日用品の数々。

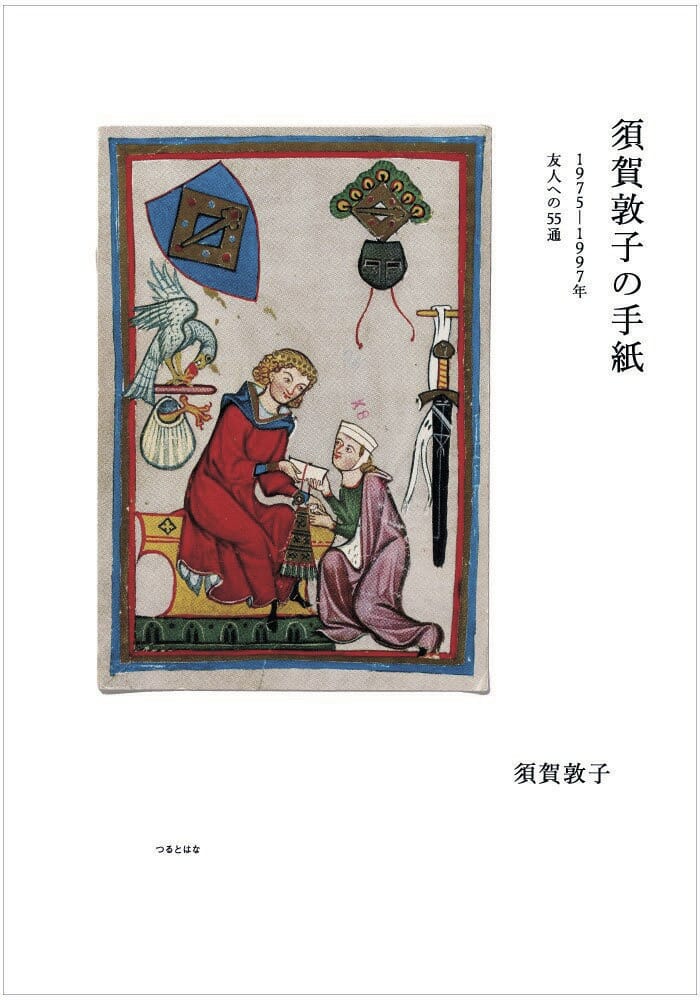

「作家の日用品」というテーマを耳にして、眼裏に青い文字が浮かんできた。眉間に力をこめてじっと見てみると、コロンと丸く、小さな、須賀敦子の文字だった。かつて多くの、そして今この瞬間にも少なくない作家が紙に万年筆を滑らせているのだろうになぜ須賀敦子なのかといえば、『須賀敦子の手紙 1975—1997年 友人への55通』(1)

という美しい書簡集が存在するから。

パーカーの万年筆・デュオフォールドにブルーやブルーブラック、時おりグリーンのインクを詰めて、作家は、異国へ渡った「かけがえのない友人」に手紙を書いた。絵葉書、グリーティングカード、便箋と封筒、航空書簡。原稿用紙にはマス目など存在しないかのように文字が横断し、四方に追記が書かれ、菓子や寿司に添えられた紙にも思いがつづられる。

その文面にはリラックスした、書斎ではなくキッチンでそれが書かれたかのような作家の身体性が滲んで、写真になって本に綴じられた手紙の佇まいには、紙や切手を選ぶ楽しみと人懐こく柔らかな人柄が映し出されているようだ。

*

「私の部屋にあるものは蒐集品ではない。その連想が私独自のもので結ばれている記念品の貼りまぜである。時間と埃りをも含めて」と書いたのは瀧口修造。『余白に書くⅠ』(2)に収められた「白紙の周辺」で、書斎について、その機能と置かれた物と言葉について考えている。

本が積み上げられ、絵や写真が飾られ、マルセル・デュシャンが書いた「Rrose Sélavy」の文字を刻んだ銅のプレートが掛けられた、茶色の、美しき空間。

そこでは、灰皿もマッチも電気スタンドも、錐や鋏までもがオブジェとして存在している。物を言わないはずの物たちと、それに出会い空間を分け合うことを決めた人間が、反射しあって一方的でない関係を結ぶ。

物が人を語って人の歴史が立ち上がる。そしてどうやら「かれら物たちのあいだには(略)まったくかれら自身の話し言葉と愛とがあるらしい」。

*

物が語るというのを比喩でなくやってみせる文学作品は数多あるけれど、物の魂というか内実というか願いや恐れや性の喜びまでもを、とびきりの日本語で活写してみせてくれたのが藤枝静男だ。『田紳有楽』(3)と題された中編では、骨董商の主人に「修業して真物に生まれかわれ」と池に沈められた器たちが絶え間なく物を思う。

恋するものありTシャツジーパン姿で飲みに行くものあり、人に講釈を垂れるものや殺しを企むものさえあって、小説は不穏な賑やかさに満ちている。

美濃生まれのグイ呑み(古物ではない)、柿の蔕(李朝ではなく京都出身の抹茶茶碗)、丹波丼鉢(中国から渡ってきた)と呼ばれる偽骨董たちの絶え間ない囀りから『付喪神絵巻』を思い出したりもするけれど、彼らにとっては、100年も10年も56億年も過去も未来も容易に混ざり翻り入れ替わるもの。

庭の池が宇宙の涯につながって、読者の予想を裏切り彼方へ飛んでいく小説を読むうち、「無常の悟り」の縁に触れるような心持ちになってくる。

短編『壜の中の水』(4)では、「こういう死物が自分を自由にし、勝手な空想に遊ばせてくれる。

誰も気にせぬ無用の器物が、無責任な美しさで自分を魅惑し、かつてそれを不可欠な家具として左右においた平和な人間の姿を宙に描かせる」と骨董に惹かれる自らの心のうちをさらけ出し、『藤枝静男随筆集』(5)に収められた「骨董夜話」「骨董歳時記」などのエッセイでは、愛蔵品を眺めては、「見るたびごとに、減りもせず変りもせぬ美しさをみせてくれる」「何時も自分にだけ本当の美しさを見せてくれるのだ」と器への恋心を隠さない。

壺の首の立ちあがる具合をみて「江戸初期くらい」だろうと見当をつけるほど器に通じ、破片を探して自ら土を掘ることも厭わない。物に魅了され、生活の中で実用し、共に暮らした作家の人生は、なんだかとても羨ましい。