8000冊が織り成す言葉の海に潜り込む

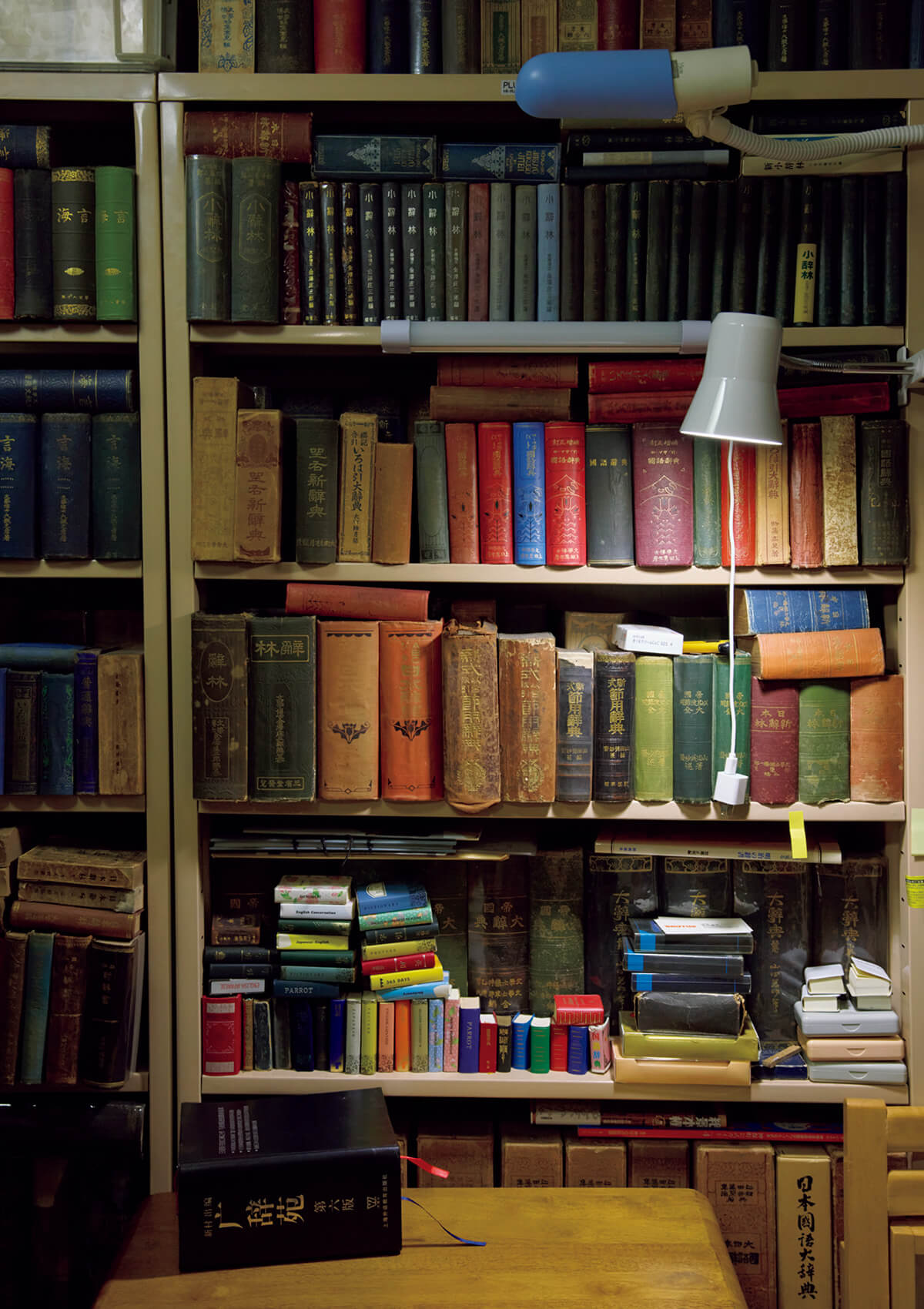

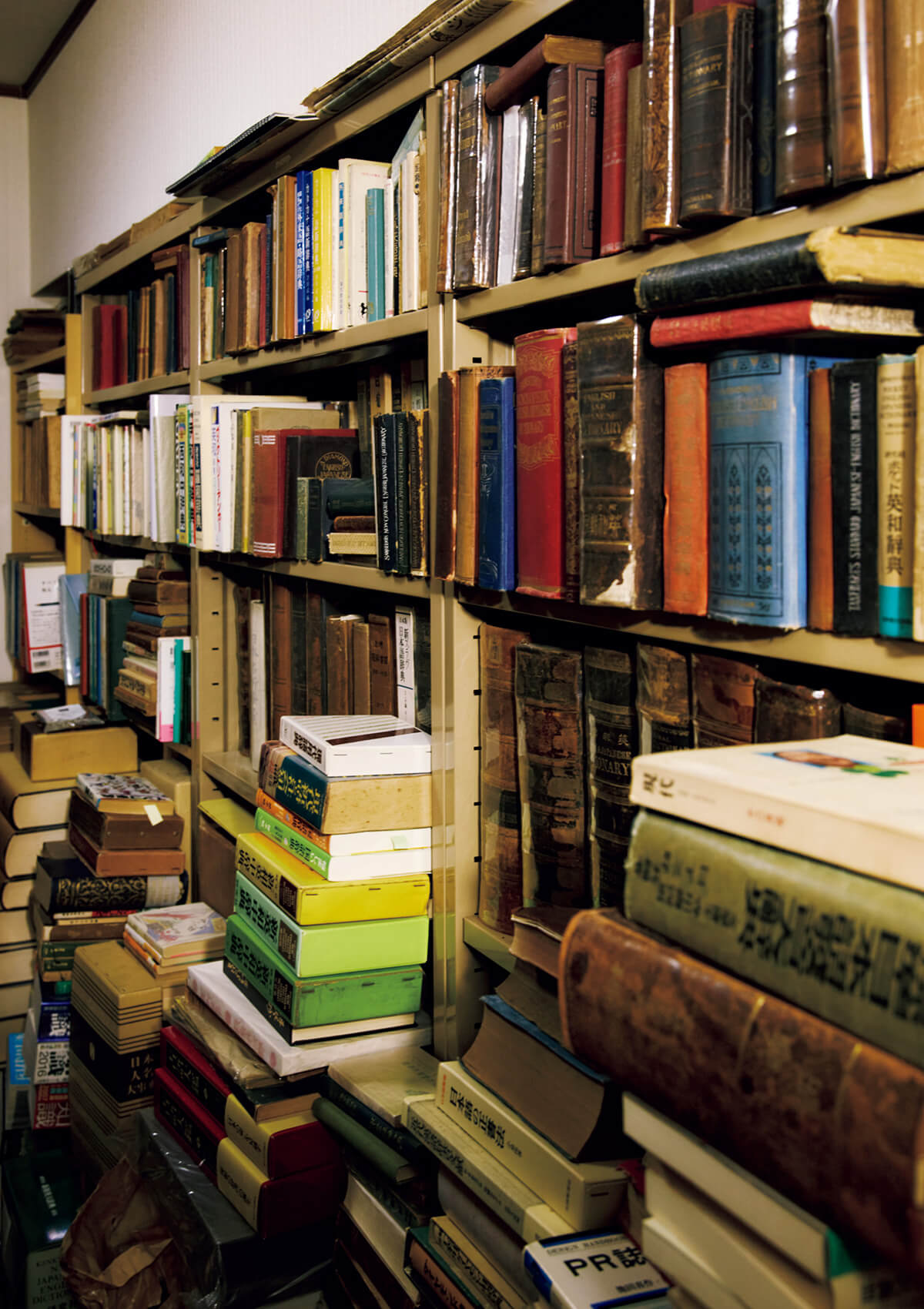

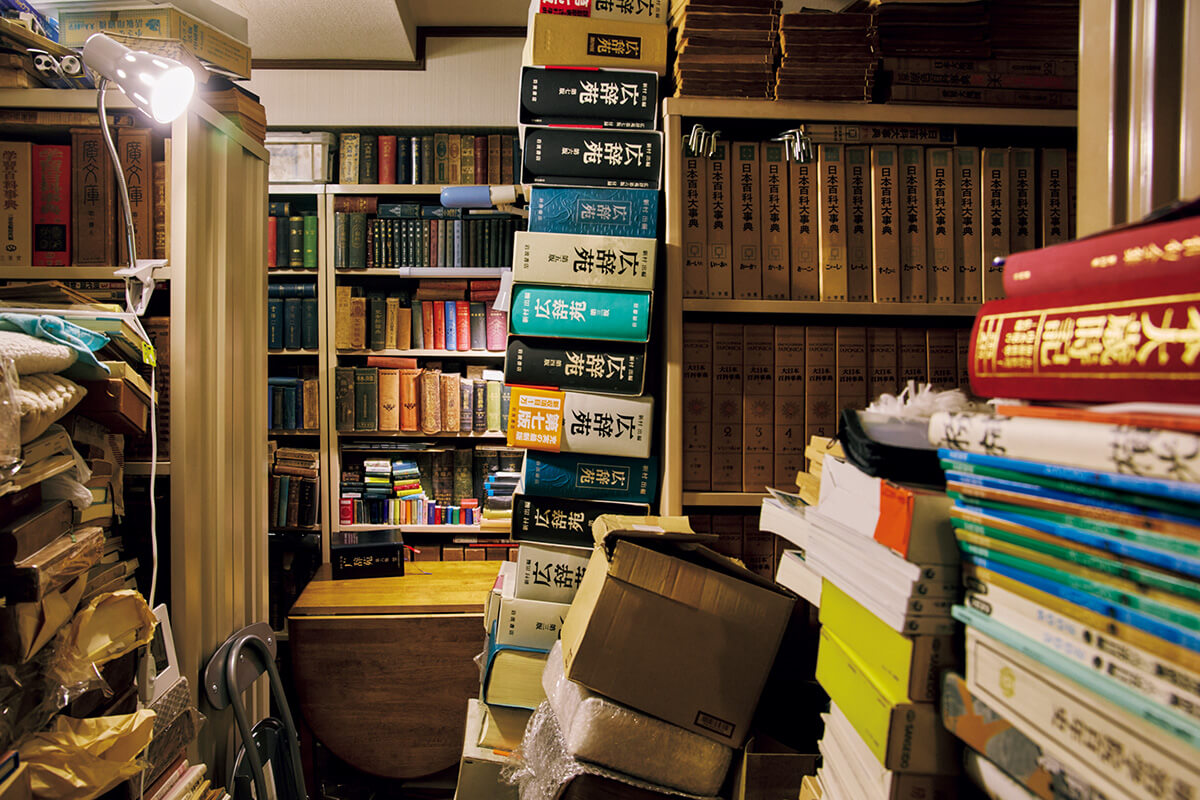

本棚という言葉がイメージさせるそれを超え、玄関を、廊下を、床という床を埋め尽くす辞書の洞窟で境田稔信さんは暮らしている。書庫に充てた12畳の部屋に書架30台。窓からの光も天井の照明も遮られ、クリップライトがそこここで小さく光を放つ。

棚に収められた辞書と、収めきれずに積まれ、整理されるのを待つ辞書は8000冊以上。ただしこれは10巻本や20巻本であっても1点と数える境田さんの独自ルールにのっとった数字だ。リストを作るも登録漏れがあり、洞窟の全貌を知ることはもはや叶わない。

「例えば明治や大正期に書かれた文章に出てきた表記に違和感を覚えたとして、それが執筆された当時は普通だったのか誤りだったのか、今の辞書を見るだけではわかりません。そこで昔の辞書を参照する。古い方へ古い方へと遡っていくうち、言葉の使われ方や表記の変遷が見え、加えて活字デザインや組版、製本や印刷の歴史も辿ることができるのが面白くなり、古い辞書をどんどん買っちゃおう!となったのが辞書研究の始まりでした」

26歳でフリーの校正者として独立したことが蒐集(しゅうしゅう)に拍車をかけた。

「全部で500冊くらいだったはずの辞書の蔵書が、気づけば2日に1冊ペースで増殖していくようになりました。それが40年続いているのでもう置くところがない。部屋もトランクルームも満杯でお手上げです」

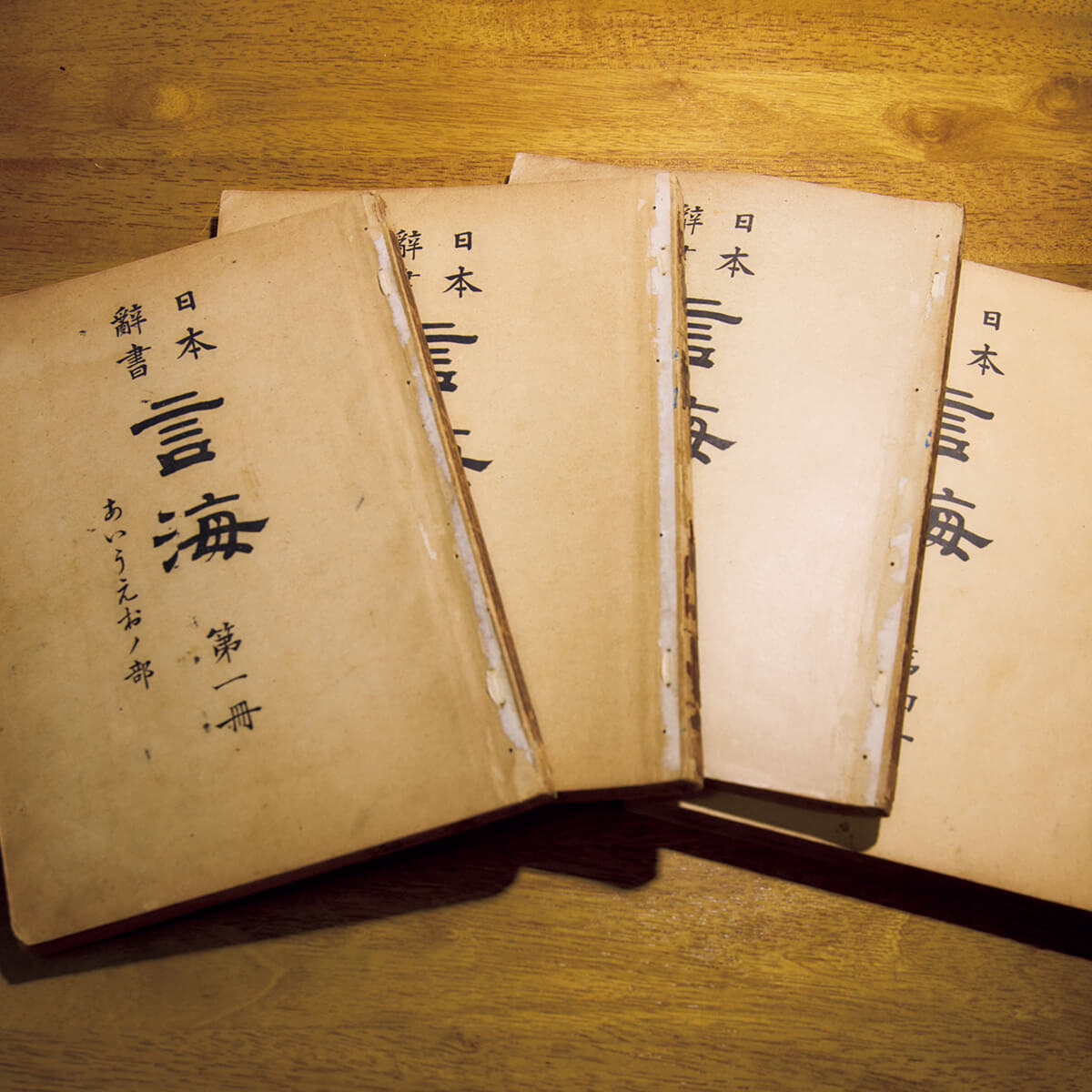

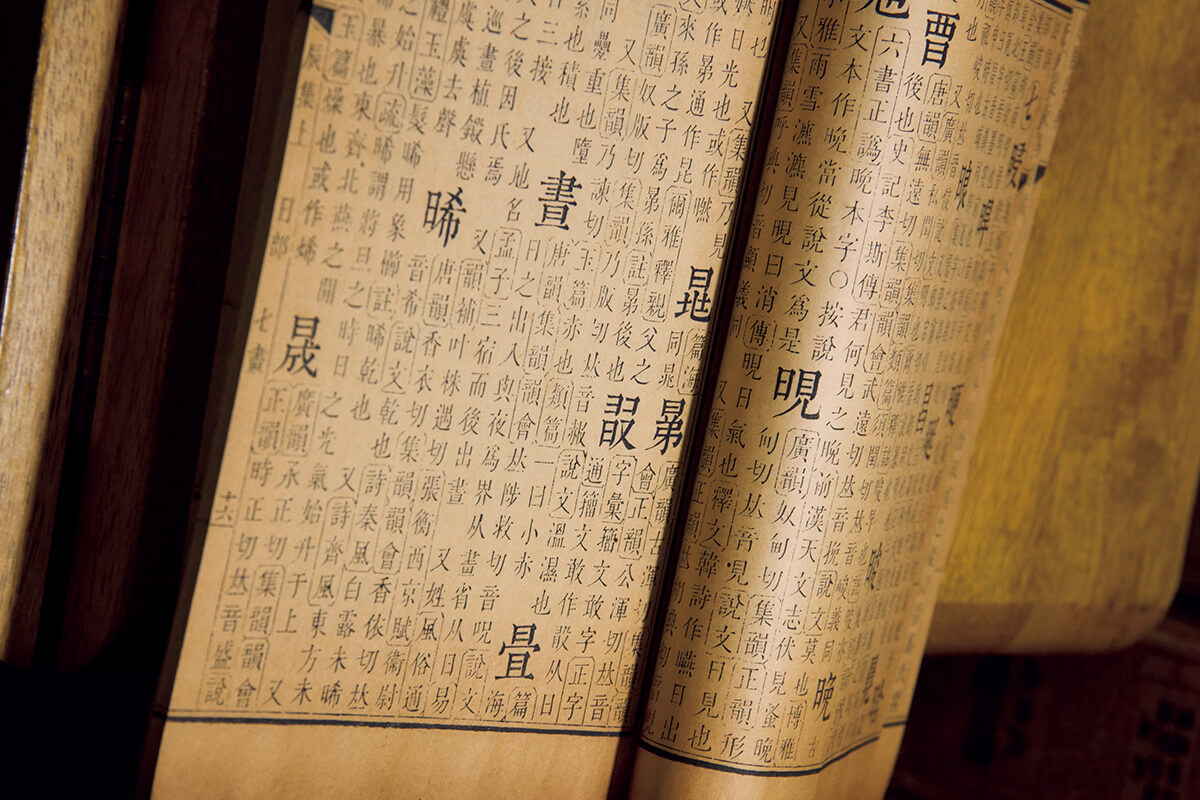

8000冊の内実は、国語辞典、漢和辞典、故事成語や隠語、新語、類語、外国語や人名・地名など分野別の辞典に百科事典まで。令和、平成、昭和、大正の辞書に、日本で初めての近代的国語辞典とされる明治期の『言海』、江戸時代の節用集、さらに中国の清の時代に編まれた『康熙(こうき)字典』も!

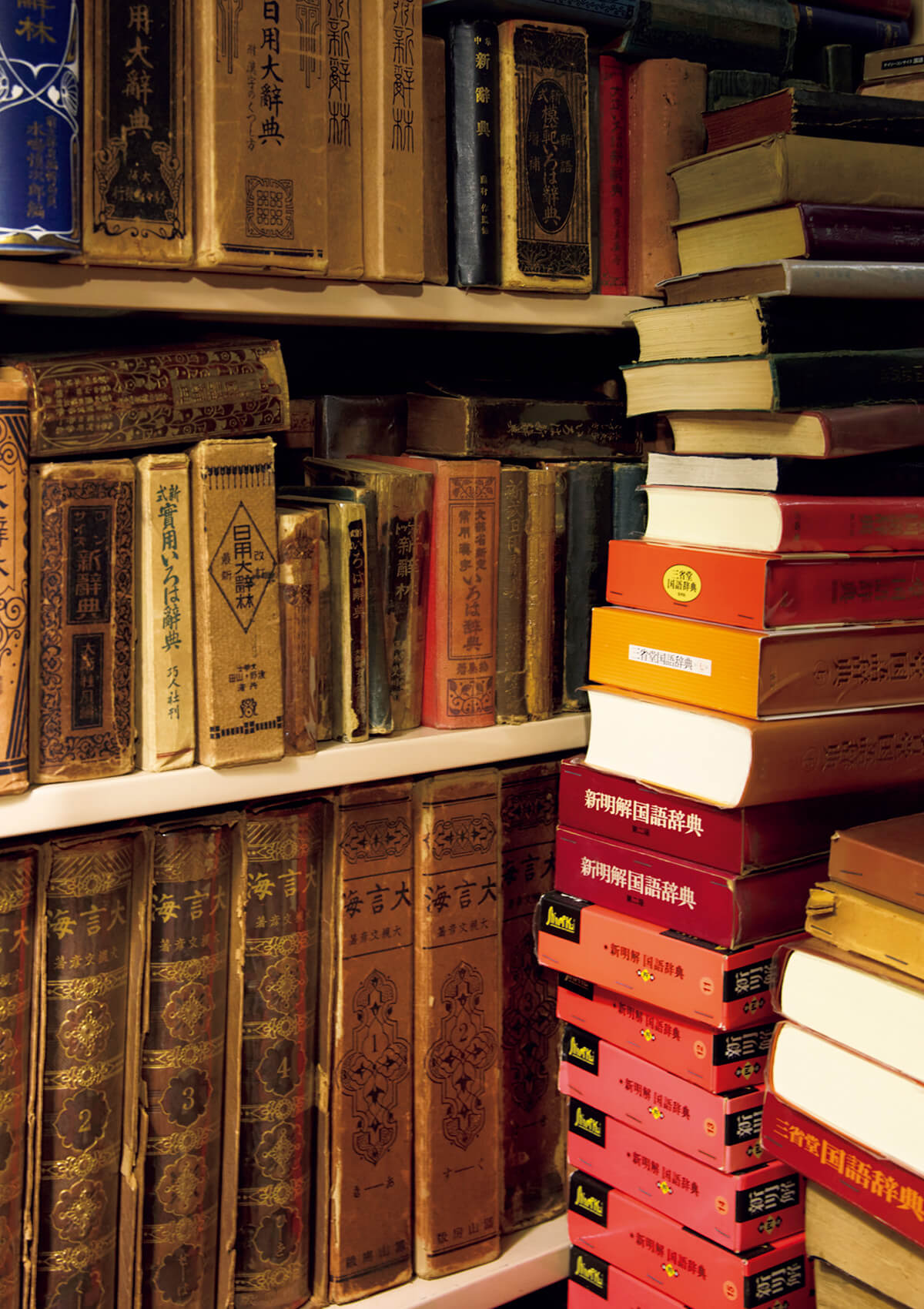

「『康熙字典』は1716年に完成して以来さまざまな版が出ていますが、これはごく初期の、300年ほど前の唐本です。この時代の中国の紙ってちょっと竹が入っているんでしょうか、酸化して茶色くもろくなっていますね」

これを手に入れたのが30年ほど前というから、境田さんは30代半ば。腹をくくって友人にも借金をし、40巻組を50万円で購入したという。

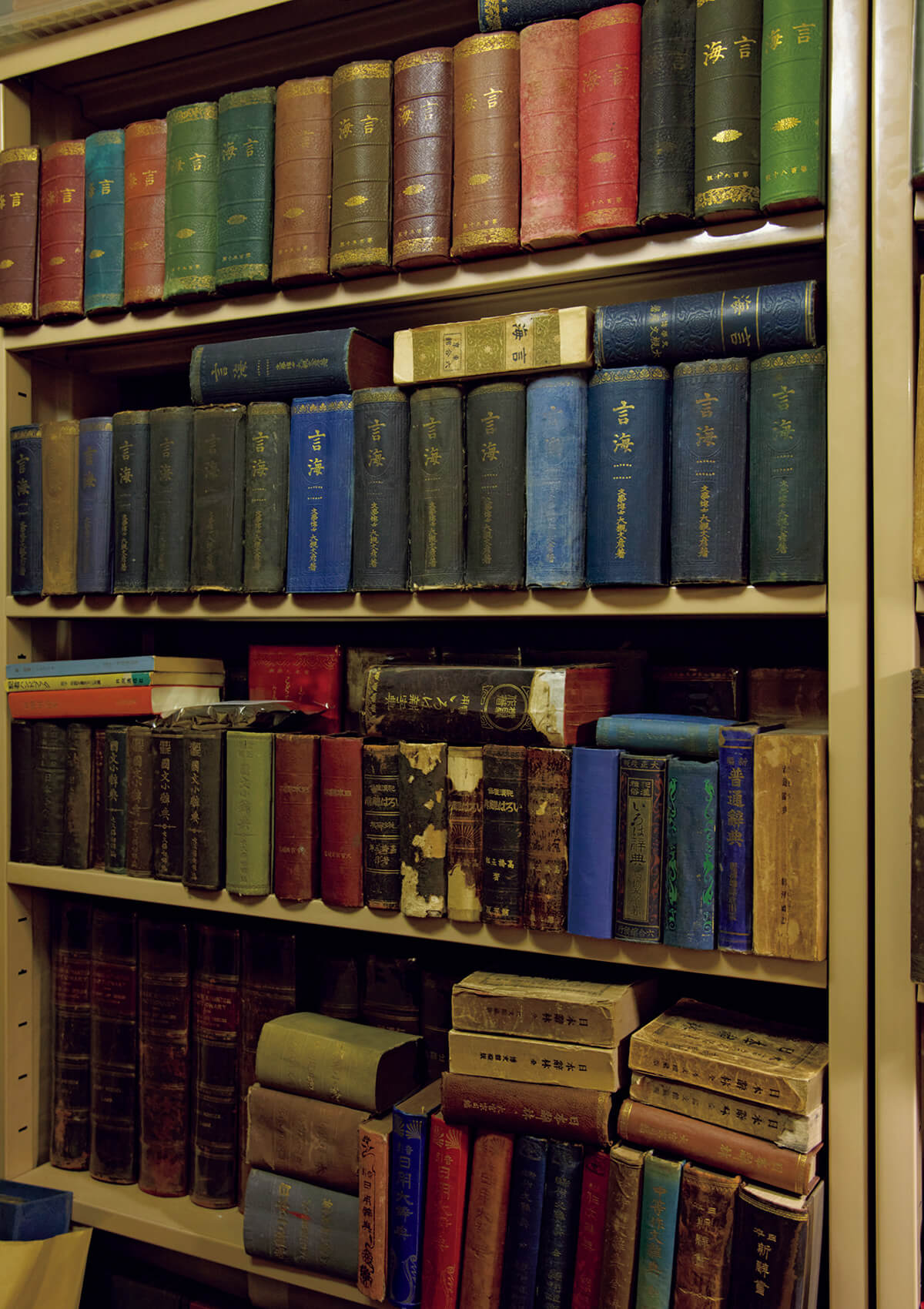

通路を塞ぐように積まれた『広辞苑』や『新明解国語辞典』の量にも驚くが、圧巻は300冊を超える『言海』。まさに言葉の海だ。

「最初は四六倍判の4分冊。その後は大型だけでなく、普及のために中型、小型も作られ、昭和4(1929)年からごく短い期間に寸珍本と呼ばれるサイズでも刷られていました。ここに300冊あるわけは、たとえ同じ初版であっても項目が変わっていたり訂正があったり、表紙の色も違うし、よく見ると背に刻印された字の形が異なっていたりもする。厚みが違うと思ったら製本所が3ヵ所あったり。同じように見えて、すべて違うものなんです」

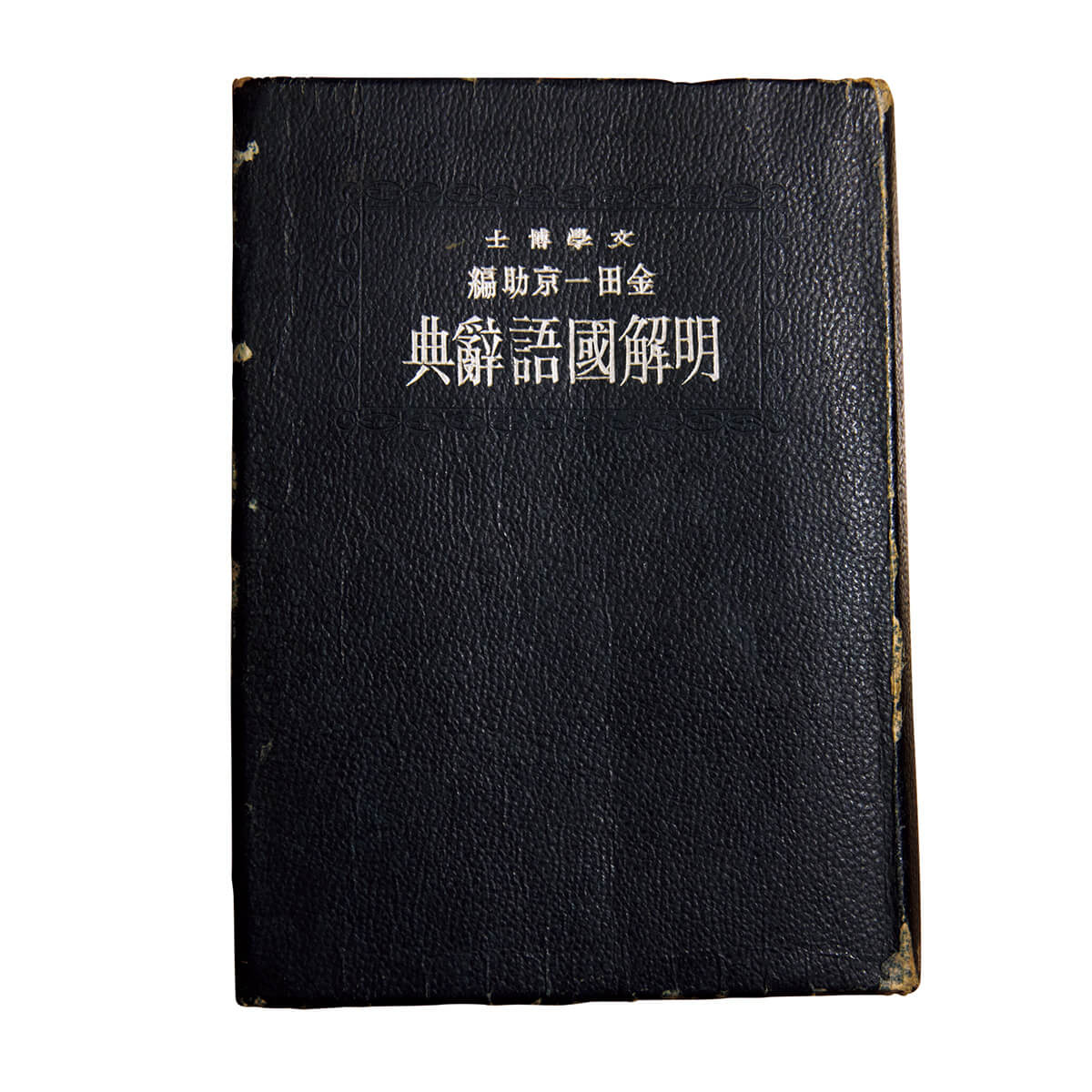

境田さんも校正に携わっている『新明解国語辞典』に名称を継いだものの、「系統は違うんですよ」と手に取ったのは『明解國語辭典』。

「この辞書が発音に忠実な現代仮名遣いを採用したことは、昭和18(1943)年の発行当時としては画期的でした。和語はまだしも漢語は旧仮名遣いだと“かう”なのか“くわう”なのか、など正確な表記を覚えていないと引きづらい。ローマ字引きという形式もあったのですが、それもローマ字を知らないと使いづらい。表音式自体は明治からあったけれど、“こうせい”を“こおせえ”にしたのがユニークです」

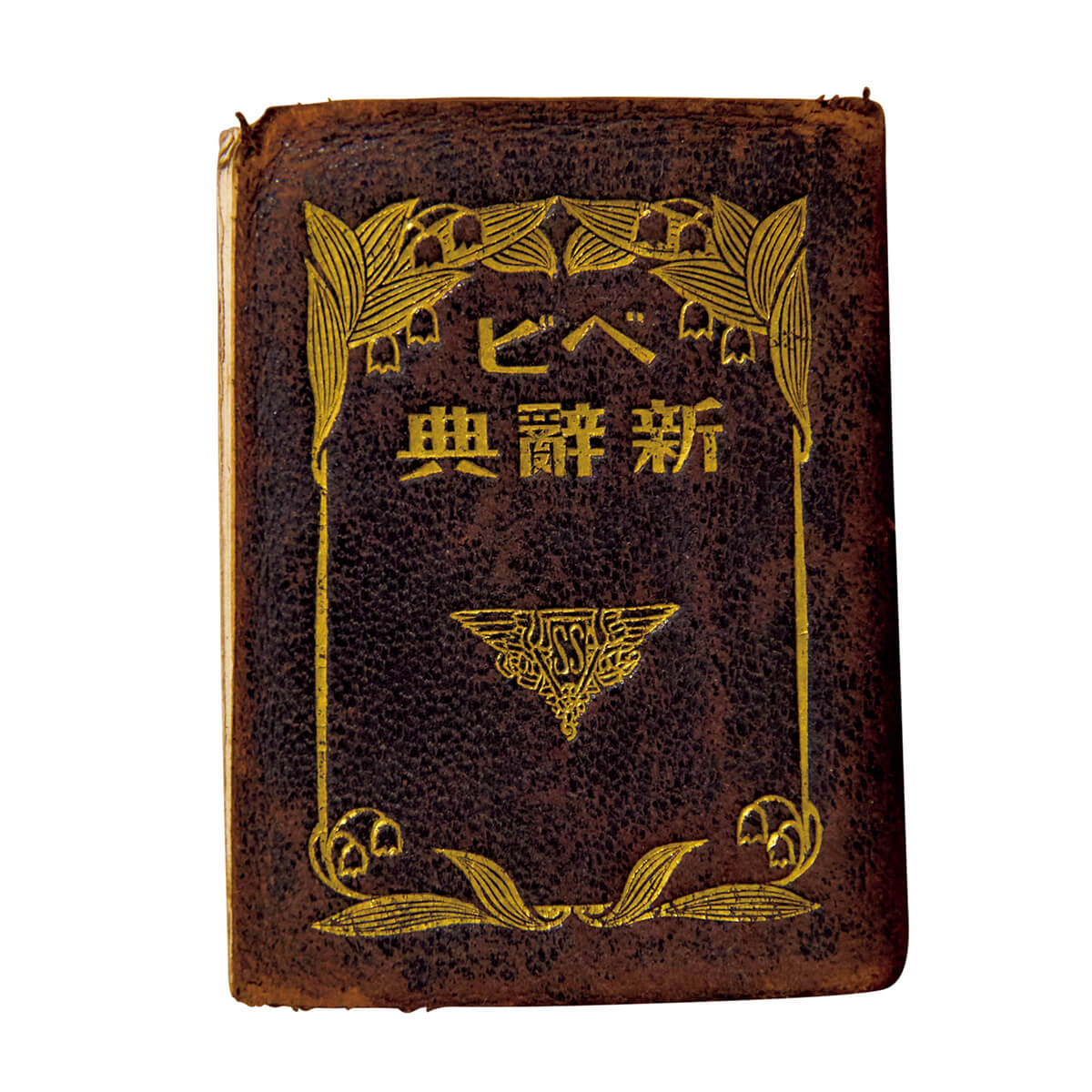

古本市、古書店、オンライン書店にネットオークションやメルカリも活用する境田さん。辞書の形をしているだけの白紙の豆本や、紙ですらない辞書形の消しゴムなど、辞書に関連するアイテムを見つけるとつい買ってしまうという。「これは中身もちゃんとしていますよ」と『ベビ新辭典』をパラリ。縦5cmほどの小ささながら約900ページに2段組みで文字が並び、定価は60銭。奥付を見ると昭和4年の1月だけで3刷まで行っている。

数多くコレクションしている豆本の辞書でも、特に気に入っているのが至誠堂から発行されていた「ベビシリーズ」。写真の国語辞典のほかに、漢和辞典、和英辞典、英和辞典などが昭和4~5年に刊行された。約50×35mmのミニミニサイズながら、革の表紙に箔押し、薄手の用紙に2段組みの本格派。至誠堂/絶版。

「これはどうにか読めるんだけど、豆本には、辞書をそのまま縮小して文字が潰れてしまっているものや、ルーペがないと読めないものもあります。海外でも盛んに作られていました」

なるほど、コレクター気質に辞書がかち合ってしまうとこの物量に……と圧倒されていると、「実は漫画も大好きで、若い頃は漫画編集者になる夢を持っていました。少年、少女、青年漫画も読むし、漫画誌もかなり取ってあります。今はほとんど実家に置いてありますが、まあ、辞書と漫画で数のバランスがとれればいいんじゃないかなと思っているんです」。