「書く」ために「読む」読書とは

「読書に関しては、昔からコンプレックスがあった。本が読めないんだけど、本を書きたい、作りたいという気持ちは強い、という不思議な感じだった」

坂口は幼い頃から何かを「作る」ことに興味があった。そして、本という紙が綴られた束にも憧れと興味を持ち続けていた。本が好きで手には取るのだが、神経の過敏さゆえ集中して読み続けることができない。すぐに本を読むのをやめて、紙を前に書き始めてしまう。現在編集者をしているという本好きな弟が本の世界に没頭する様子を、すごいなあと思いながら見ていた。

「本という存在はすごく好きで、気になるし読みたい。でも、落ち着いて文学を味わったり、ほかの誰かの考えを頭に入れたりすることがどうしてもできなかった。でも、自分がやりたいことをすぐに行動に移すのは昔から変わっていなくて。小学校1年生くらいから自分で本を作っていました。本を解体して、構造を確認したら、すぐにコピー用紙にコマを描き込んで、即興で漫画を描いて、ホチキスで留めて冊子を作っていた」

読書ができない、だけど本を書きたい、何かを作りたいという気持ちは高校時代も変わらなかった。「建築と文学が常に混ざっている感じ、それはボブ・ディランだと思う」と坂口は言う。音楽を聴き、将来について考えていた坂口は、高校の図書館で、後の師となる建築家の石山修武と出会う。

「建築をやりたいけどどこの大学に行ったらいいかわからないし、先生に聞いても偏差値だけを見て大学を薦められてしまう。だから自分で先生を見つけようと思って、図書館で雑誌『GA』のバックナンバーを片っ端から見ていた。当時の建築雑誌では高度成長の名残のような華々しい建築群ばかりが載るなかで、シャッターの出入口で窓が一つもない石山修武の〈ドラキュラの家〉に衝撃を受けた。

この人は何だと思って著書の『バラック浄土』(相模書房/絶版)を借りてきて読んだ。そこでバックミンスター・フラーやヘンリー・デイヴィッド・ソローを知って。その後、ビートニクの作家たちがソローから影響を受けていたことや、ソローは鴨長明から影響を受けていたことを知って、どんどん興味の点が線につながってきた」

熊本から東京に出てきた初日に池袋の書店でジャック・ケルアックの『路上』を買う。その本を携えてフランク・ロイド・ライトが建てた自由学園明日館へ行く。やはり建築と文学は常に坂口とともにあった。

「『路上』をちゃんと読んでるかっていうと、通読という意味では読んでない。でも、自分の生活そのままをちょっと解像度の高いカメラで全部確認するような、自分が感じていることとそこで起きていることを並列に語るような手法はこの本から学んでいて。俺の場合は、それが路上生活者に向かっていく。何かを作るためのインスピレーションが本なんだと思う」

初めての著書となる『0円ハウス』は、大学の卒業論文で路上生活者の段ボールハウスのフィールドワークを行い、それを一冊の本にまとめたものだが、書き方はケルアックに影響を受け、デザイン的には都築響一の『TOKYO STYLE』を完コピした。本の内容に影響を受けるのではなく、自分が作りたい何かを補完してくれるもの、それが本だったのだ。

「みんな本って知識を得るものだと思ってるから、本が読めないとコンプレックスを感じてしまう。俺も昔はそうだった。でも、本を読めなくたってコンプレックスを感じる必要なんてなくて、読む以上に書けばいい。本の内容なんて全然理解していないし、読了もしてない。

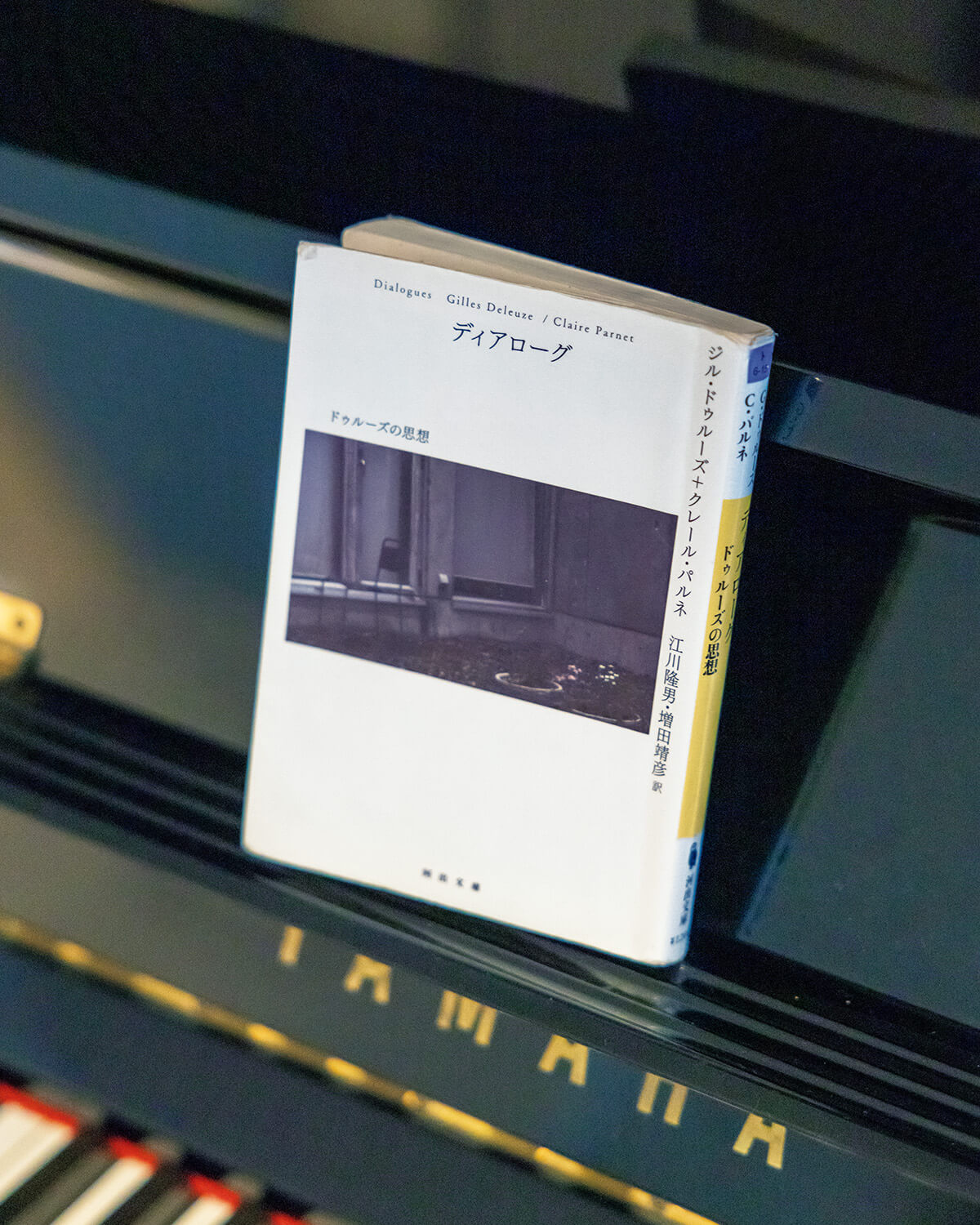

でも、本って理解するものじゃなくて使うもの。この人の書き方がいいとか、この一行がしびれるっていう感じで、ドラッグとして使えばいい。ドゥルーズはみんなが創造性を感じて、何かを作る“機械”になればいいって言ってるけど、俺がやっていることは、それに近いんだと思う」

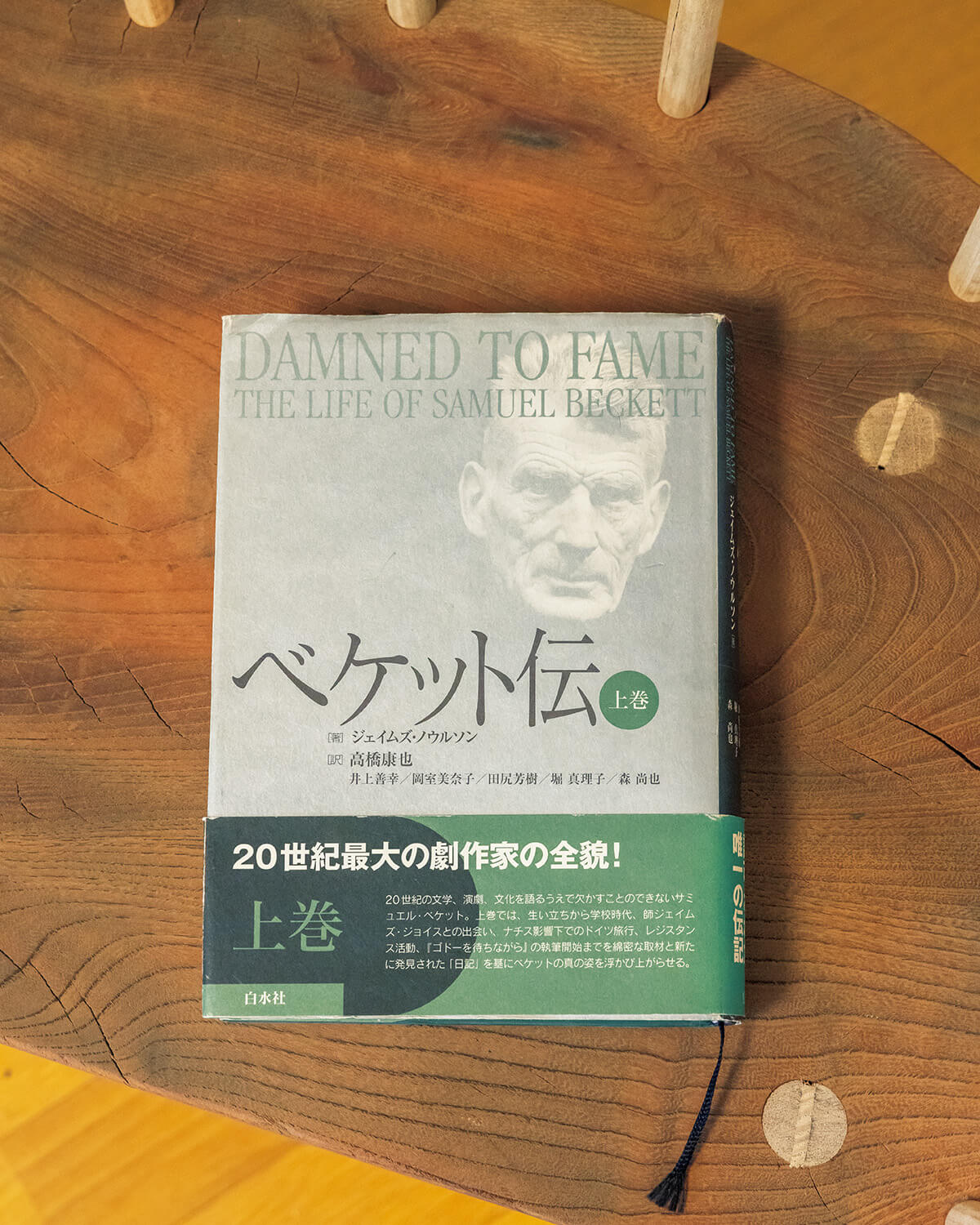

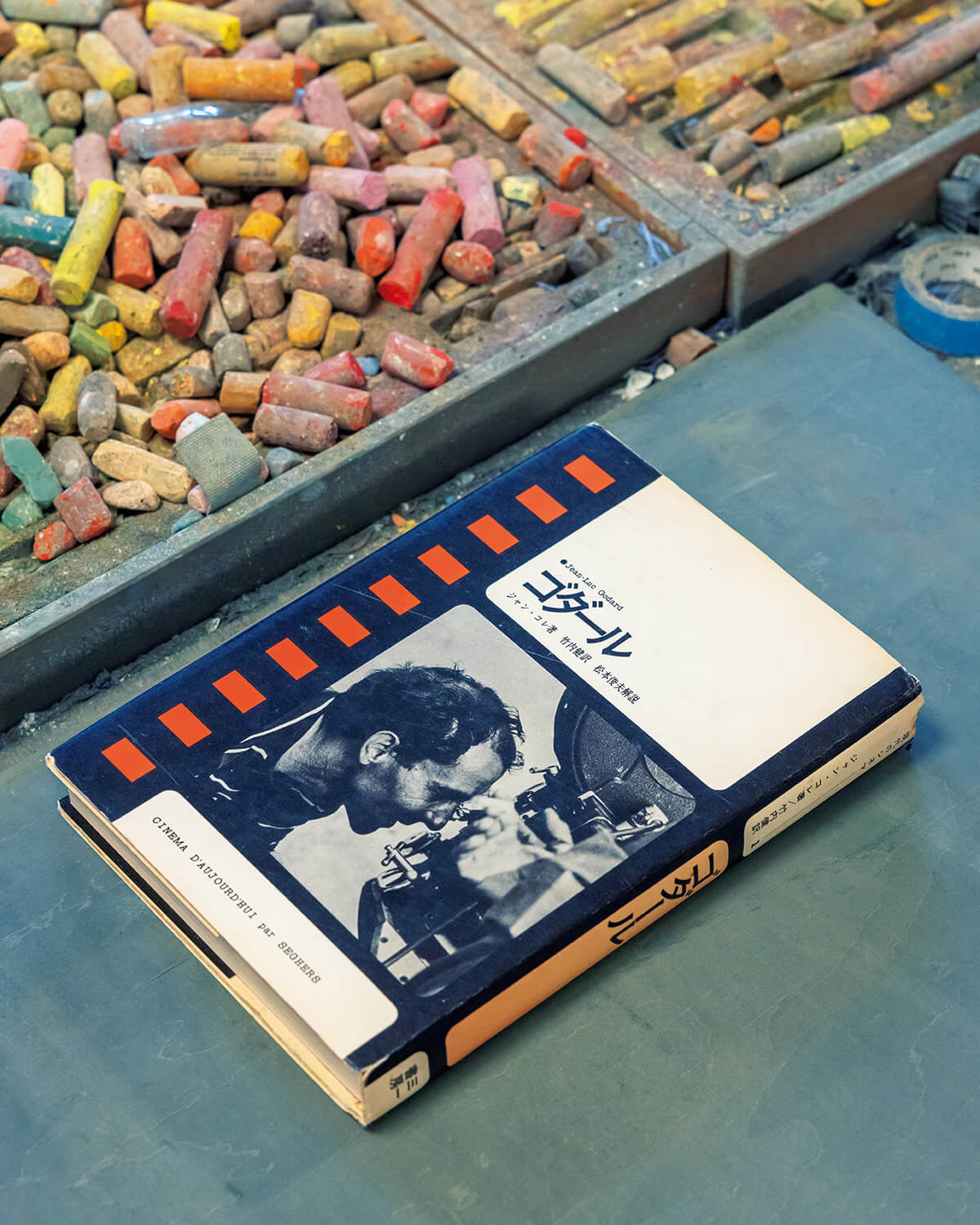

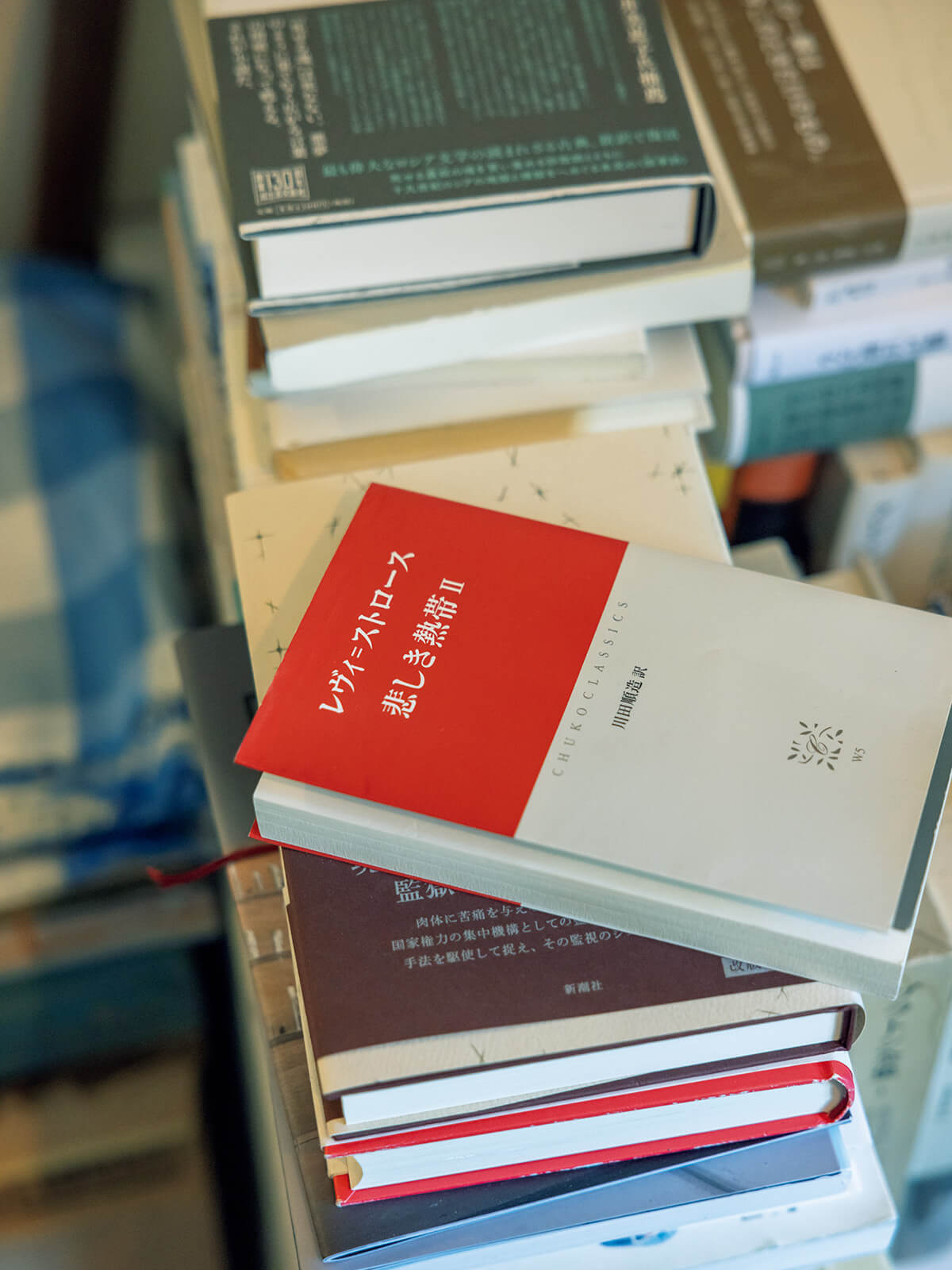

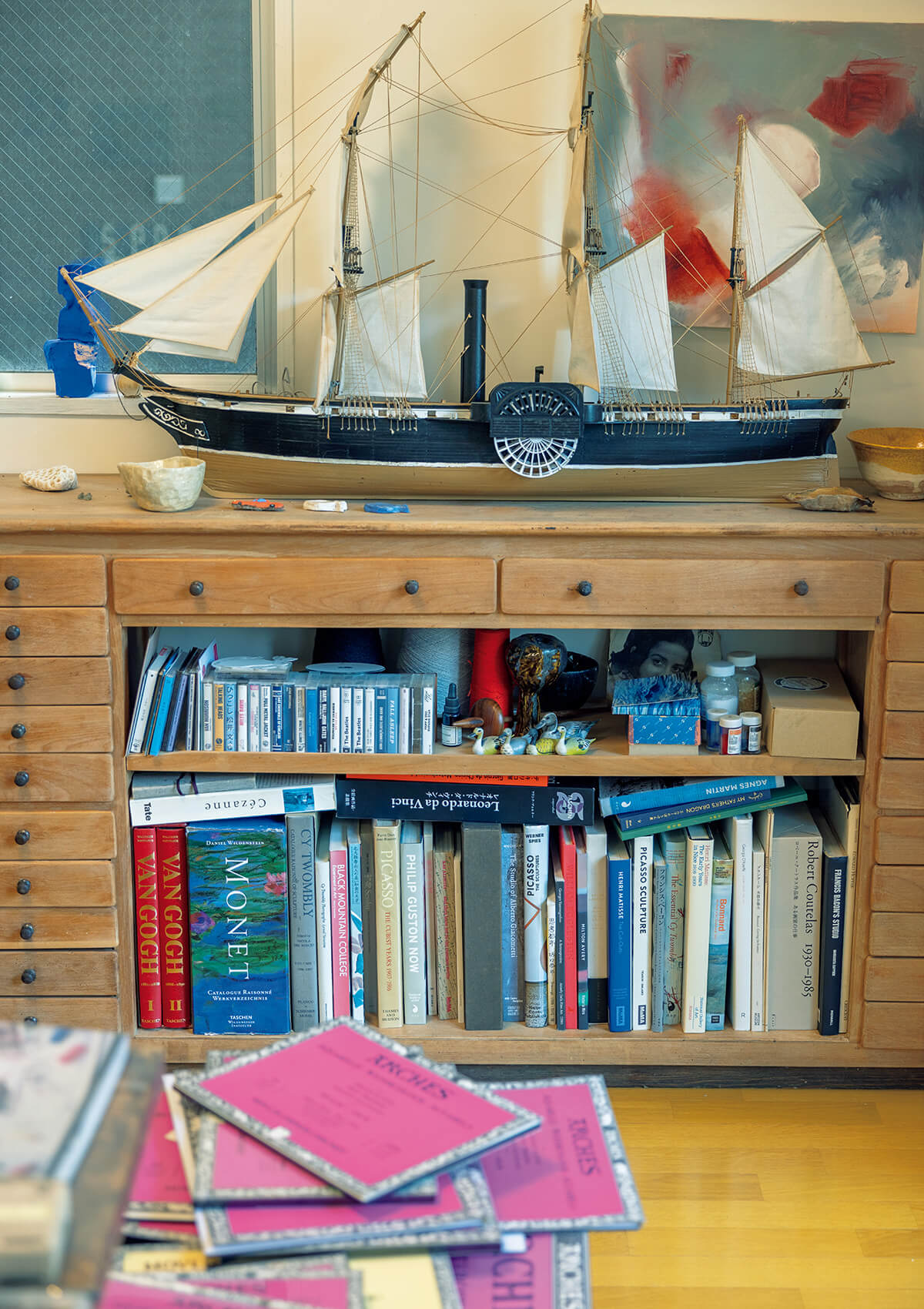

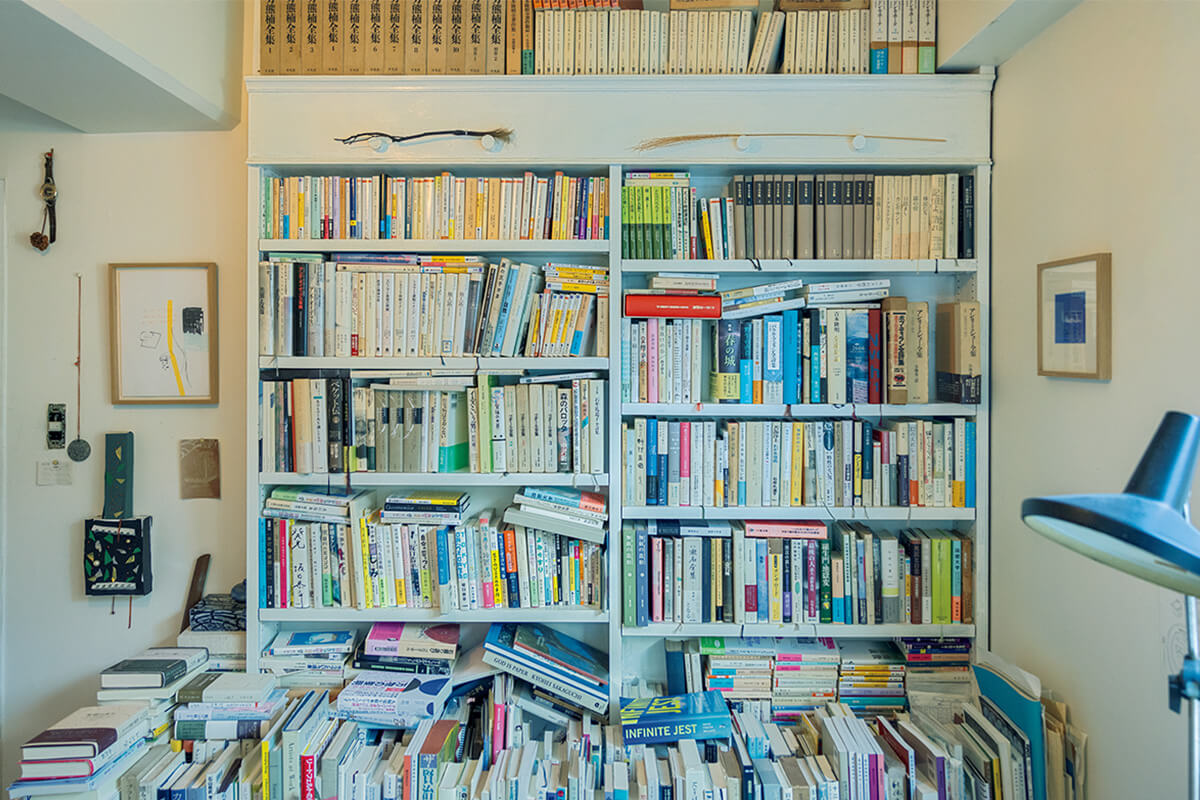

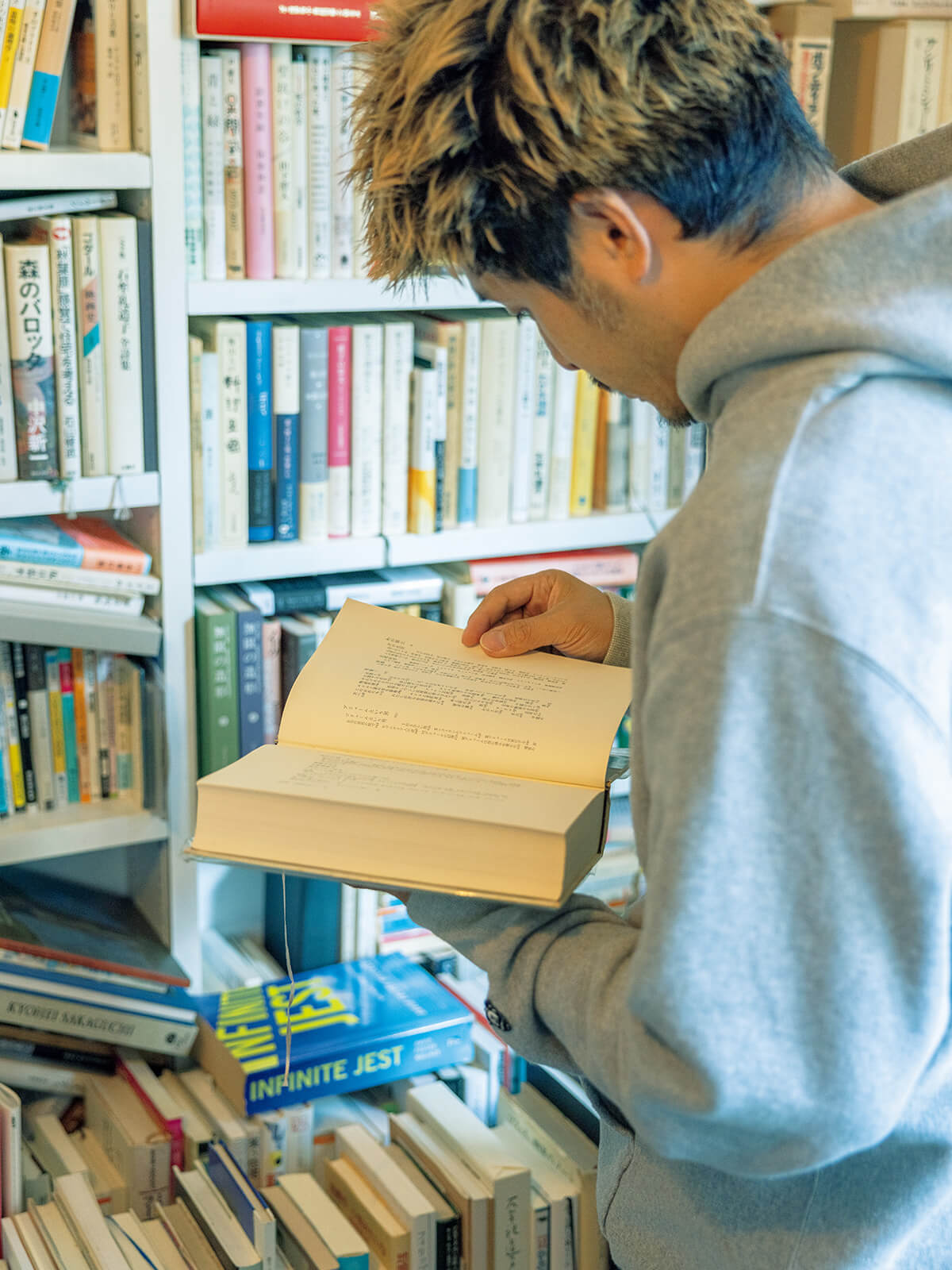

通読という意味での読書はしないが、自分が影響を受けた作家や関連する哲学書は、本棚に並べて常に手に取れるところに置いておく。本棚には、もちろん読んでいない本もある。わざわざ時間をとって読書したりはしない。座って読むこともほとんどない。その代わり、自分が好きな人の本の同じページを何度も何度も開き、自らを確認するように読む。

「完璧なものよりもプロトタイプが好き」という坂口は、思い立ったらすぐに手を動かして作り始める。小学校1年生の時に本を観察し、見よう見真似で作ったように、土から陶器を作り、設計図も描かずに廃材を用いて椅子を作る。大事なのは作り方の観察だ。

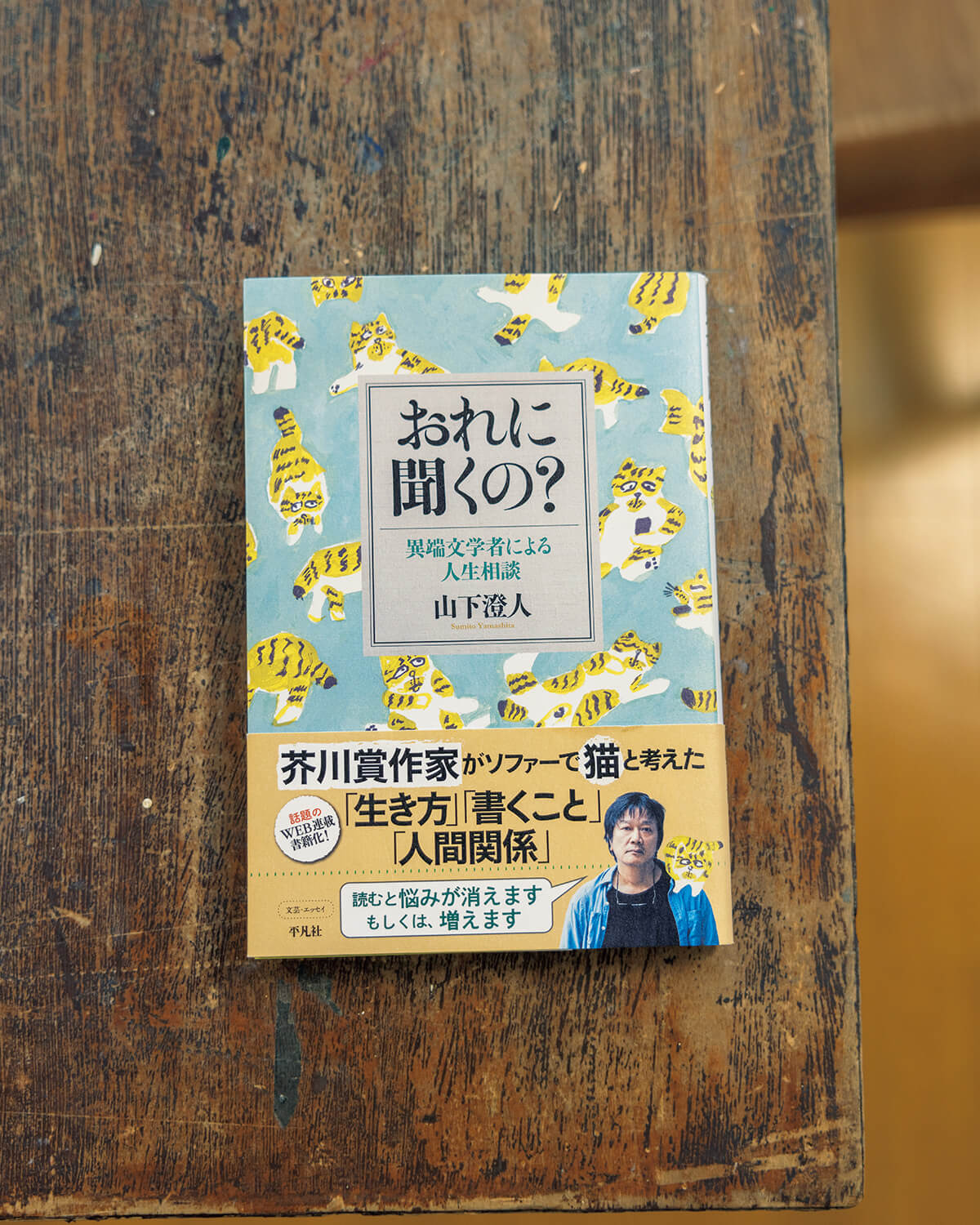

「ライナーノーツや画集でも解説の部分が好きで、物語は一切読まないけど、小説の解説が好き。その本を理解するために解説を読むんじゃなくて、どうやってその音楽や本、絵が作られているかを読むことで、想像力が湧いてくる。あとは、本って基本的には元気がない時のためのもので、どん詰まりになっている時に、感覚を変えてくれたり、心を揺さぶってくれたり、今のままで大丈夫って思わせてくれるもの」

本は読むものではなく、使うもの。自分の嗜好や特性に敏感になれば、本をうまく使いこなせるようになるのかもしれない。