あれが私の斃(たお)すべき本棚

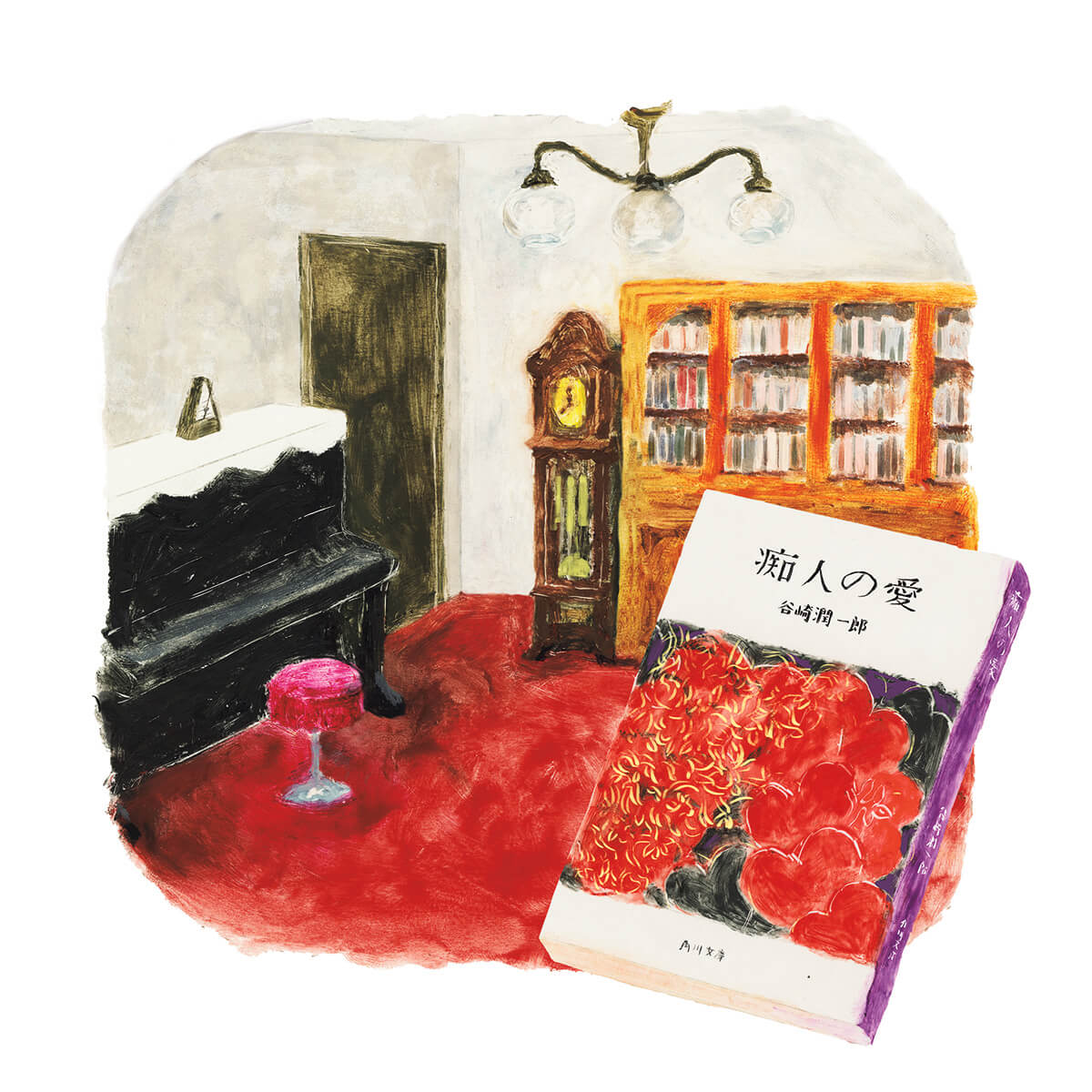

思い出すたびにあの本棚の悪趣味に噴き出してしまう。京都にある祖母の家に行くと、ほとんど使われない部屋があった。鹿のハンティングトロフィー、調律が狂っているアップライトピアノ、零時になると鐘の音を家中に響かせる柱時計。お手本のような戦後成金家庭の応接室だった。その部屋に、ガラス扉つきのたいへん堅牢な本棚があった。

住んでいるのは祖母一人だったが、その応接室──家を作って調度品を揃えたのは祖父だ。私が生まれると間もなく亡くなったため、祖父との記憶は正直まったくない。本棚には、きっと祖父が買い揃えたまま開いてもいない近代文学全集や文庫本が並んでいた。

中学・高校生くらいになると、亡くなった祖父の話はどうにも家父長的で、すごくいやな気分になった。一方で、祖母が「未亡人」を貫いているのにも苛立ちを感じた。とにかく「血」の繋がった人間全員に不満を抱いていた。それでも帰省についていったのは、あの応接間の本棚から文庫本を数冊ずつ盗み出しては、さらに周りの目も盗んでこっそり読むのが楽しかったから。

盗んだ文庫本は数あるが、いちばん衝撃的だったのは谷崎潤一郎『痴人の愛』だった。言わずもがな、谷崎はいわゆる「変態」文豪と呼び名が高い。本作は主人公・譲治がナオミというファム・ファタールに屈服してゆく物語だ。

フェミニズムとは言えないものだけど、美しく強烈なカリスマ性を持つ女性に、男性という社会的強者がなにもかも捧げてしまいたいという、戦前社会のネガフィルムみたいな破滅願望が描かれる。それまで少し退屈な気持ちで読んでいた近代男性作家の作品とも違っていて、しかもどこを切り取っても美しい文章なのだ。マチズモの権化たる祖父の本棚に、どういう経緯でこの本がしまわれたのか。今となっては知るよしもない。

当時の私の周囲では、なんとなく読書は変人のやることという空気が充満しており、私にとって本は隠し持つものだった(今でも本棚を人に見せることはためらいがある)。祖父の本を盗み出し、それを読むことがかつて私にとって心の逃避であった。そして逃げ込んだ先の楽園にいるナオミは、ある種の自由の象徴だった。

しかし私自身はナオミになりたいとはあまり思えず、譲治への共感を抱いていた。セクシュアリティを問わず、どうしても「カリスマ性を持つ君と、それに引っ張られる私」という構図の物語にはどこかあらがえない魅力を感じてしまう。

少し前に祖母が亡くなって、空っぽの家に行って本棚を覗きに行った。万鈞(ばんきん)の本棚はすでに跡形も残っておらず、代わりに、そこには祖母の介護用ベッドが置かれていた。時計は時を刻むのをやめ、ピアノの調律は相変わらず狂っていた。

このごろは、自分を蔑ろにせず生きようとすると、どうしても斃して越えてゆかなければならない存在にぶつかってしまう。既得権益、差別、先入観、恐怖心、安寧への渇望。いわゆる「乗り越えるべき壁」と呼ばれているものだ。私にとってそれは、心の底に聳(そび)えるあの本棚である。拭いきれない所有欲と、同時に「いっそ他者にすべてを明け渡せたら」という、譲治のそれとよく似た欲望だ。