読むなら何かを得たくてページをめくる

本はそんなに買わないし、そもそも読書が得意ではない。楽しいからではなく、得るものがあるはずと考えて読むから、読書好きからすると不謹慎かも。そう語るけれど、実家から2日に分けて手で運んできた本たちは、いろいろ考えて厳選してきたものだ。

「学生時代に研究で参考にしたものや、人にもらった本も結構あります。知り合ったおじさんがなぜか本を渡してくるんです。私に合いそうというよりも、自分の好きなものを知ってほしいという気持ちなんでしょうね。でも読んで面白かったものは持ってきました。同世代とだけ付き合うのではなく、いろいろな場所に自分から入っていった結果が、本棚に表れている気がします」

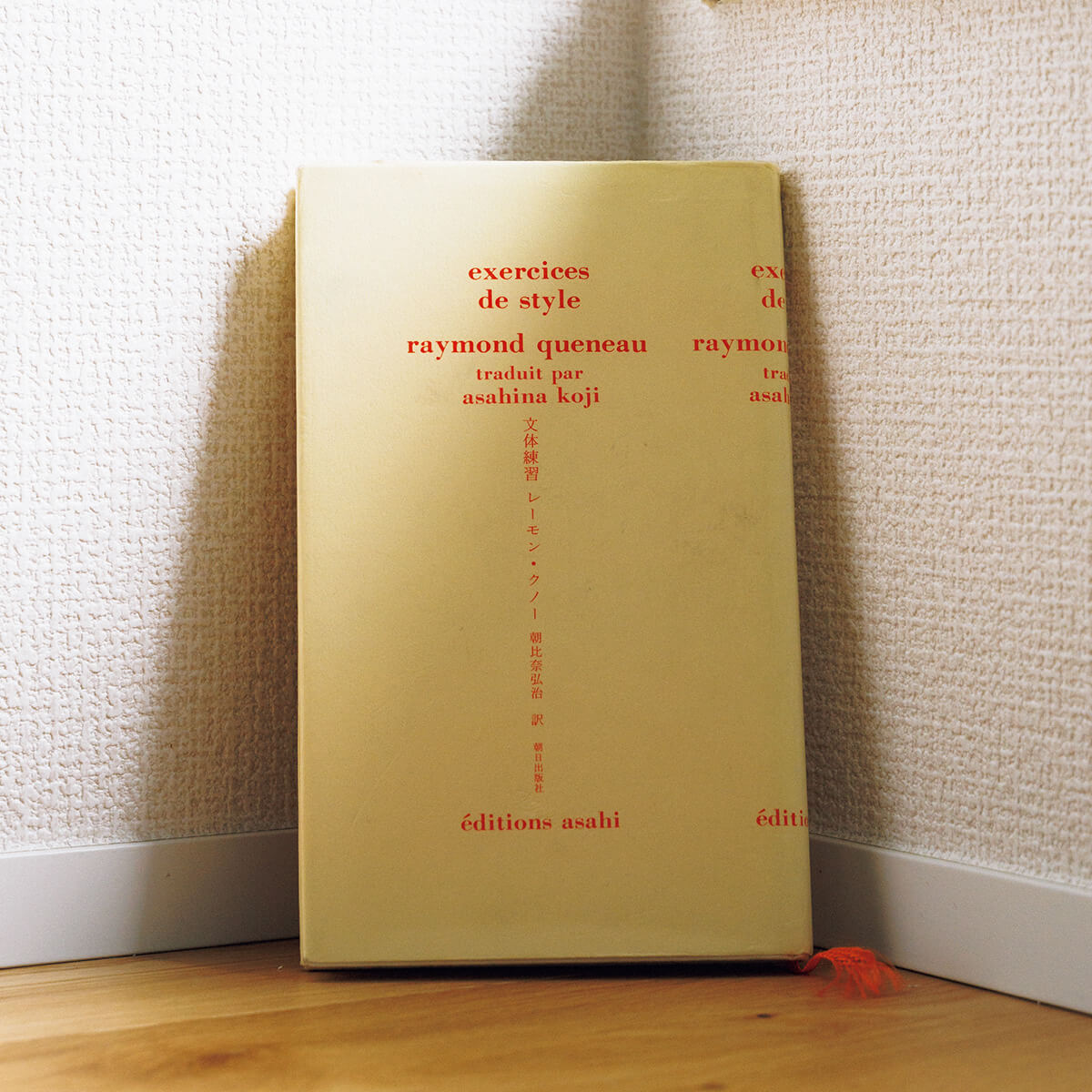

そのうちの一冊がレーモン・クノーの『文体練習』。インターネットで出会った、フランス文学が好きなアダルトショップの店長からのもらいものだ。「読んだのは16歳の頃。表現ってこんなにいろいろあるんだと最初に気づかせてくれた、遊び心のある本です」

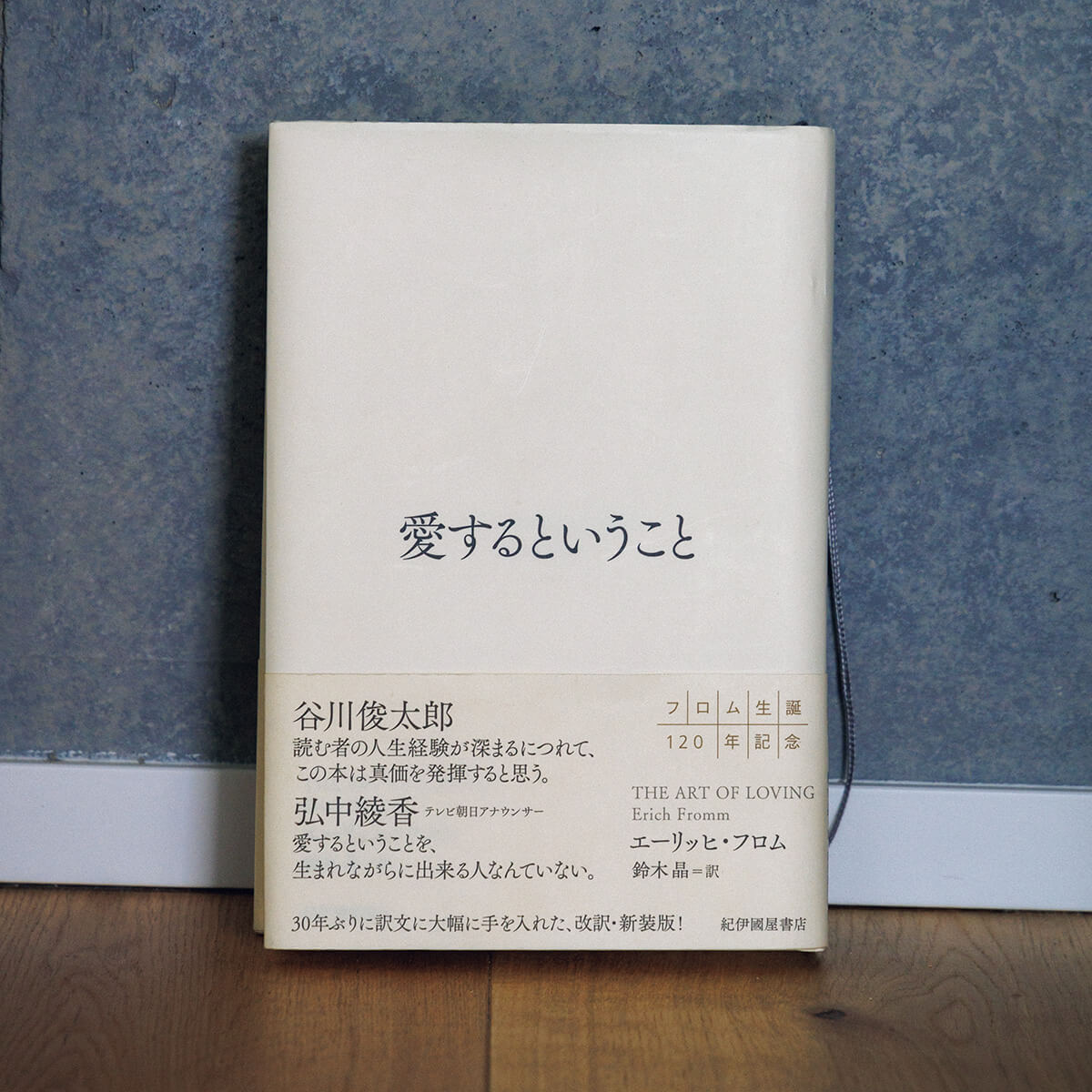

元彼も本をくれる人だった。エーリッヒ・フロムの『愛するということ』は、元彼自身が愛とは何かをわかっていないのではという結論に至った本。「最終的に愛することとは何かを教えるのではなく、何だろうと疑問を残す。その決めつけない感じがよかった。今はこうすればうまくいくという、すぐに答えを出させようとする本が流行っていますが、逆に余白のある本だからこそ読み継がれていると思いました」

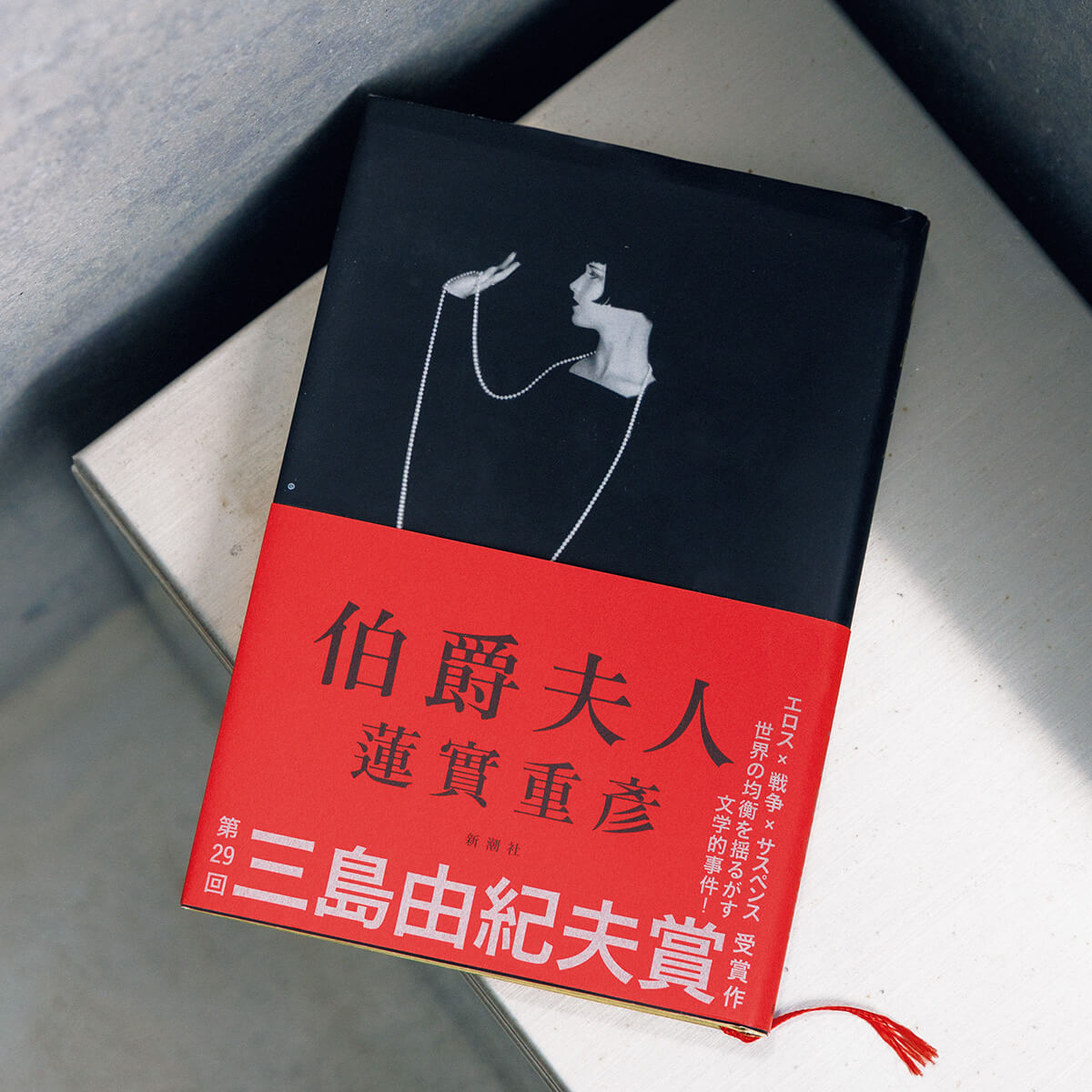

わからないことを受け入れる世界を知ったのが蓮實重彥の『伯爵夫人』。「20歳の頃に読んで、本には物語や教訓がなければと思っていたのに、それがなくて衝撃的でした。文章は読めるけれど何もわからない体験は初めて。人間は常に動機があって何かをしているわけではないと知りました」

本棚はとりあえずまだいっぱいにする必要はない

本を読むうえで見栄は大事。かっこいいと思う本を並べた本棚を見て、これを読んでいる自分こそなりたい自分だと見栄を張る。本棚はそういう準備をしておく場所だと考えている。

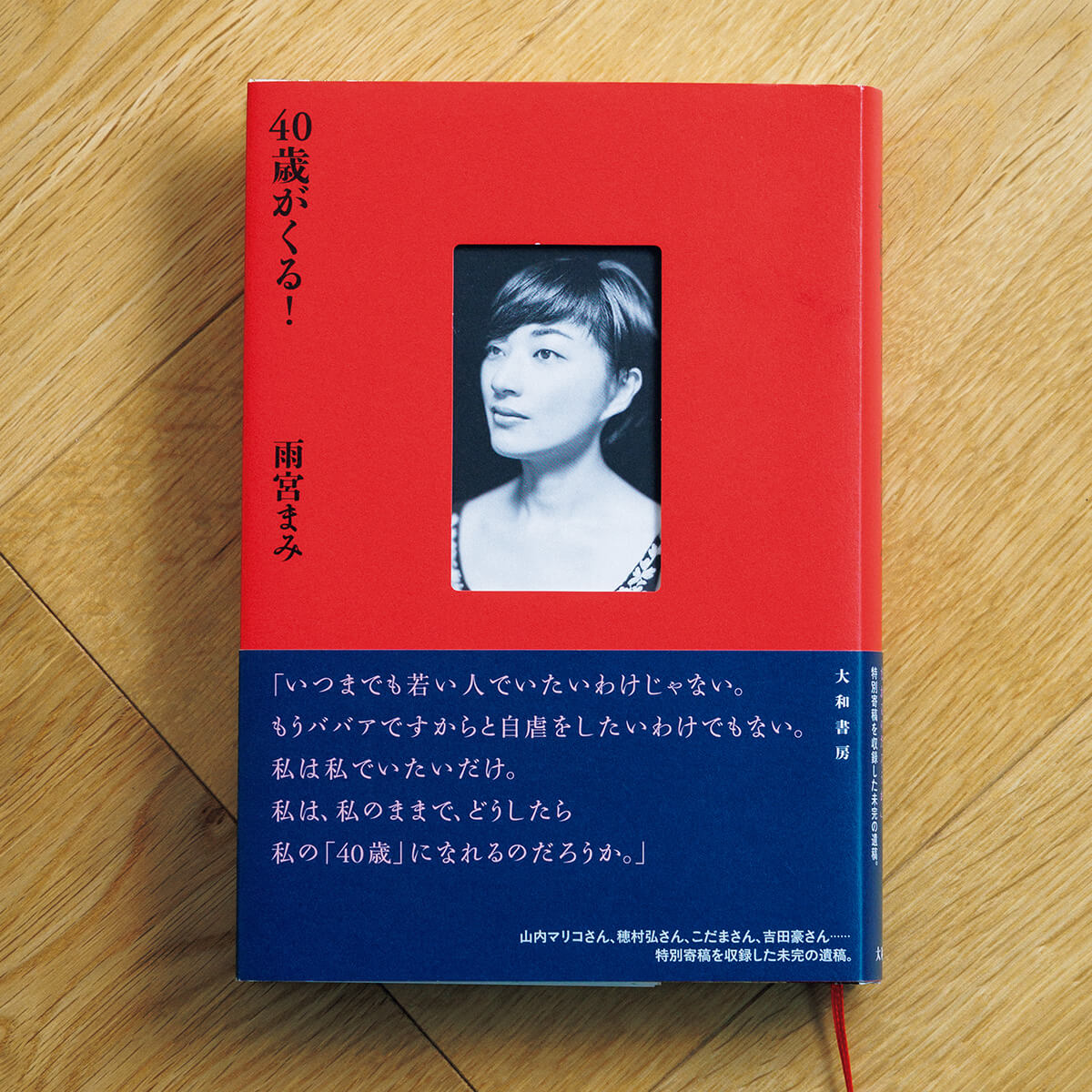

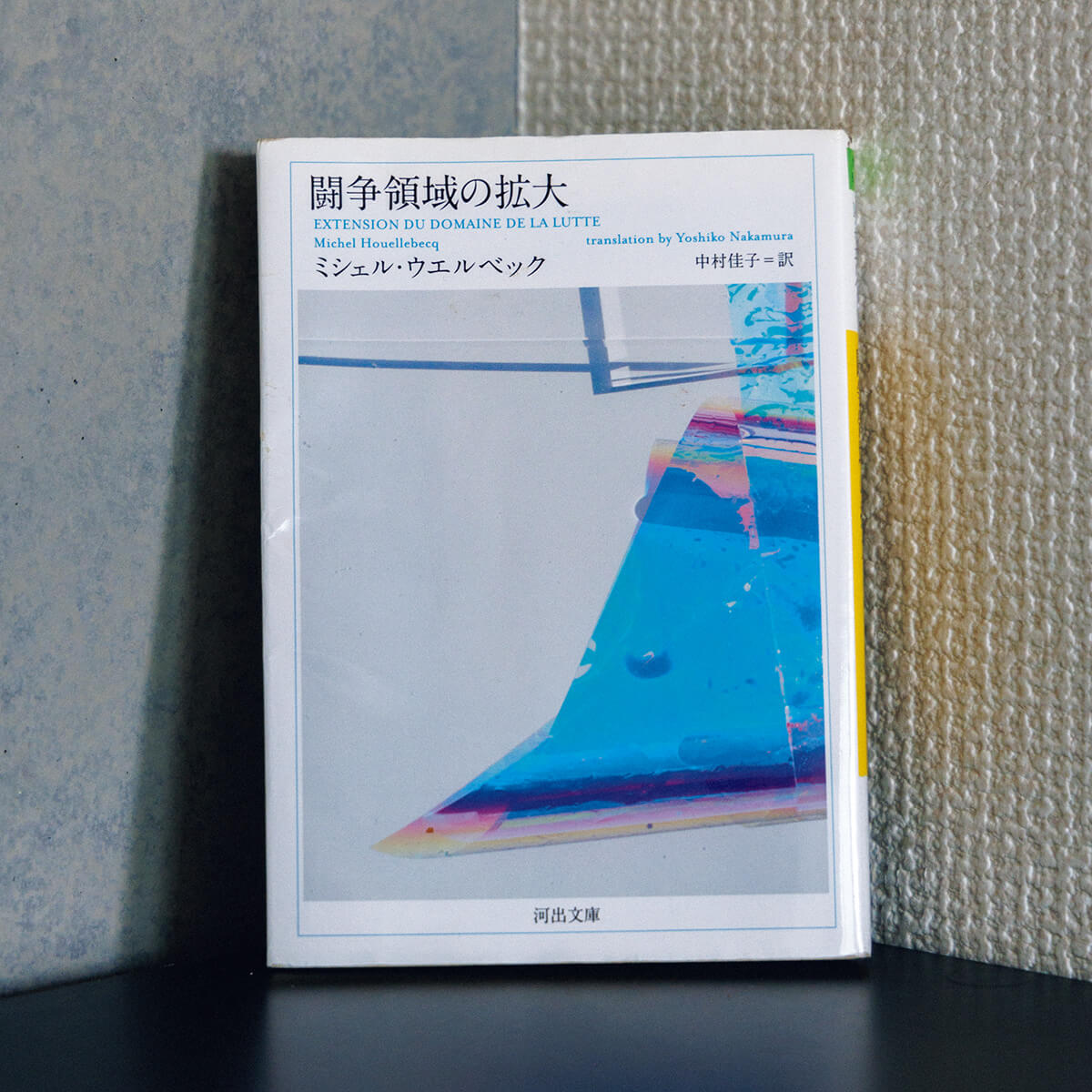

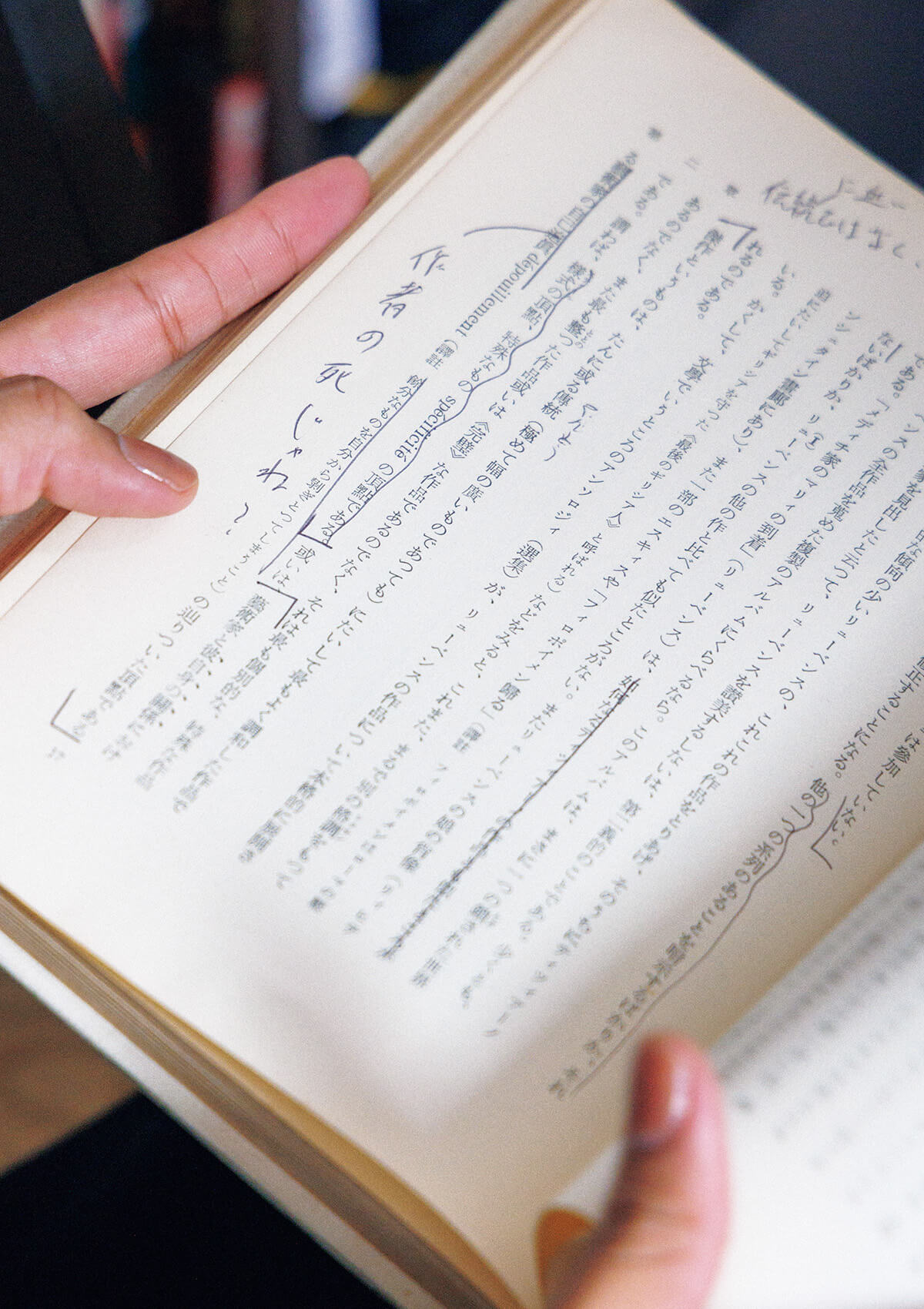

「雨宮まみさんの『40歳がくる!』の素晴らしさは、恥も見栄を張ったことも全部書くところ。それがかっこいい。ミシェル・ウエルベックの『闘争領域の拡大』はおしゃれだから見栄の一つとして持っておきたくて買いました。ところが読んでみると、堅苦しくなくユーモアがあり、少しニヒルで余裕があってすごく面白い。何か高尚なものを読んだような気になれる、というのは私の理想に近い。高尚でデリカシーのない感じが好みなんです。頭のいい人が品のないことをするのが好き」

この小さな本棚では早晩溢れることは予想がつく。その際は棚を増やすつもりだけれど、今はまだこのままで。

「人によく見られたいというよこしまな気持ちで連れてきた本が、どこかのタイミングで役に立つかもしれません。今は本棚をいっぱいにしても仕方がないので、この先を考えてなるべく余白のある感じにしておきます」