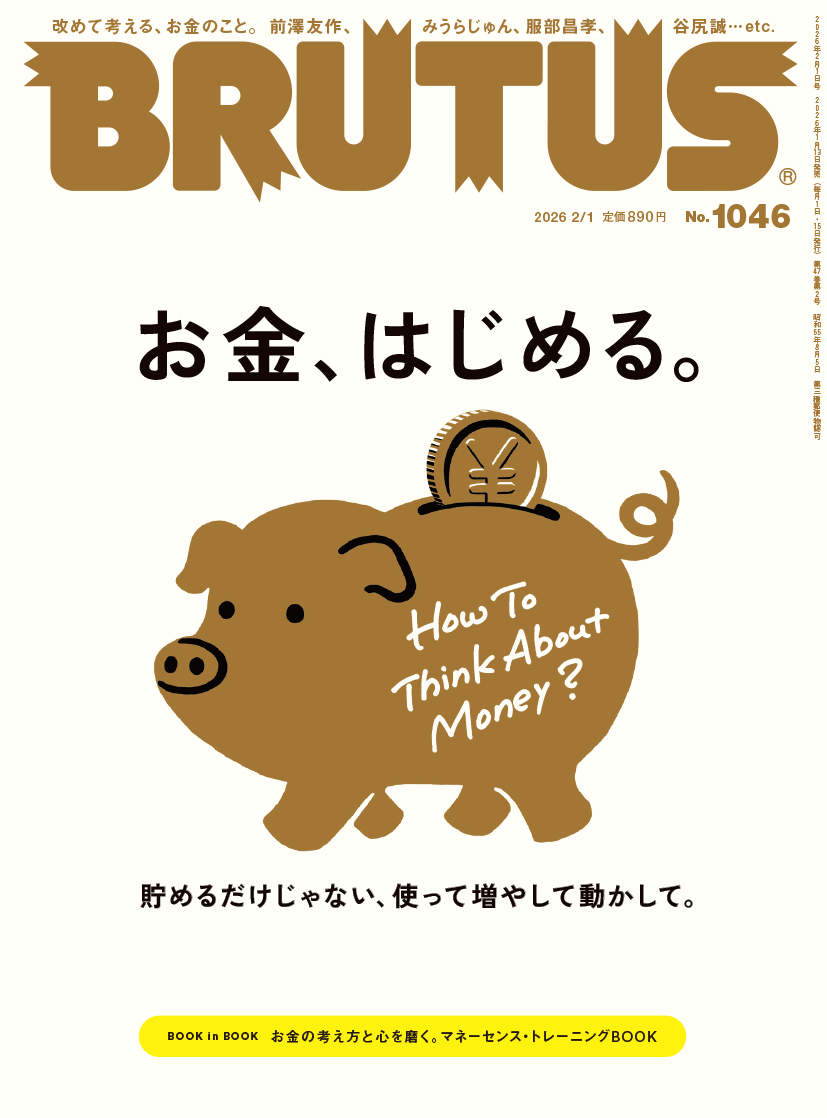

エビフライ

1900年頃、東京・銀座〈煉瓦亭〉

豚肉にパン粉をまぶし、天ぷらのようにたっぷりの油で揚げたポークカツレツを思いつくや、あれよ、あれよの大人気。気をよくした初代の木田元次郎さん、肉だけじゃなくて、いろいろ揚げてみようと、カキにホタテにと試していき、誕生したのがエビフライだ。

ピンと真っすぐに揚がった端正なエビフライにタルタルソースが付く。元祖ポークカツレツ同様、添えられた千切りキャベツは、これまた木田さんの発明だ。

オムライス

1925年頃、大阪〈北極星〉

まだ、〈パンヤの食堂〉という屋号だった頃、胃が弱く、来るたびにオムレツと白いご飯ばかりを注文していた常連客がいた。それを見かねた初代の北橋茂男さんが、同じ材料でなにか作れないかと頭をひねり、考案したのが、トマトケチャップでご飯と具を炒め、卵でくるんだ、その名もオムライス。

その後、2代目の茂登志さんがオムライス専門店にし、今の形に。2個使うという卵には味をつけず、ほんのり甘いトマトソースをかけている。

ドリア

1930年頃、横浜〈ホテルニューグランド〉

「お客様のどんな要望にも応えること」をモットーとしていた初代総料理長のサリー・ワイル氏が、「体調が良くないので、なにか喉越しの良いものを」という外国人滞在客のリクエストに応えて即興で作ったという。

バターライスにエビのクリーム煮をのせ、ホワイトソースとチーズをかけてオーブンで焼いたのが最初。のちにホタテやマッシュルームが入り、今の形に。ソースたっぷりのクリーミーな仕上がりに、氏の思いが伝わってくる一皿。

ナポリタン

1946年頃、横浜〈センターグリル〉

連合国軍の接収下にあった〈ホテルニューグランド〉で、2代目総料理長の入江茂忠さんが、米兵が食べているのを見て、生のトマトで作ったのが始まり。

そのナポリタンをサリー・ワイル氏経営のセンターホテルで作っていたのが、のちに〈センターグリル〉を開く石橋豊吉さん。自店を開く際、手に入りやすいトマトケチャップに替えたという。2.2mmの国産極太麺をゆでてから一晩寝かせ、野菜やハムとケチャップでよく炒める製法は変わらない。

一口では語れない、あの料理の起源

カレーライス

誰がどのように伝えたかは定かではないが、幕末から明治初頭に、イギリスからもたらされたというのが通説。1872(明治5)年の料理書によると、最初からご飯と食べる西洋料理として紹介されている。その後、レストランの看板料理になったり、海軍の食事に取り入れられたりするなど、多様な形でいち早く広まった。20世紀初めには、お馴染みのタマネギ、ニンジン、ジャガイモが定番の具に。

ハヤシライス

ハヤシさんが作ったのか、ハッシュの転訛か

明治初頭に“ハヤシさん”が作った説が有名だが、そのハヤシさんも一人じゃない。〈丸善〉の創業者である早矢仕有的さんが作った肉と野菜のごった煮が元祖という説と、〈上野精養軒〉のコック“林さん”が作った賄い飯が始まりという説がある。さらに、天皇の料理番だった秋山徳蔵が東欧料理のグラッシュをヒントに考案したとか、ハッシュドビーフのハッシュが訛ったなど、諸説紛々。

コロッケ

ジャガイモが先か、ベシャメルが先か

ベシャメルソースで作るフランス料理のクロケットが転訛したものというのが定説だが、起源には謎が多い。なぜなら、クロケットが日本に伝わって、ベシャメルソースがジャガイモに替わったのかと思いきや、さにあらず。西洋料理が入ってきた明治初頭には、すでにジャガイモのコロッケらしきものが存在している。ポルトガルのクロケッテが起源と考察している本や、カレー同様、文明開化の中でイギリスから入ってきたという説もある。

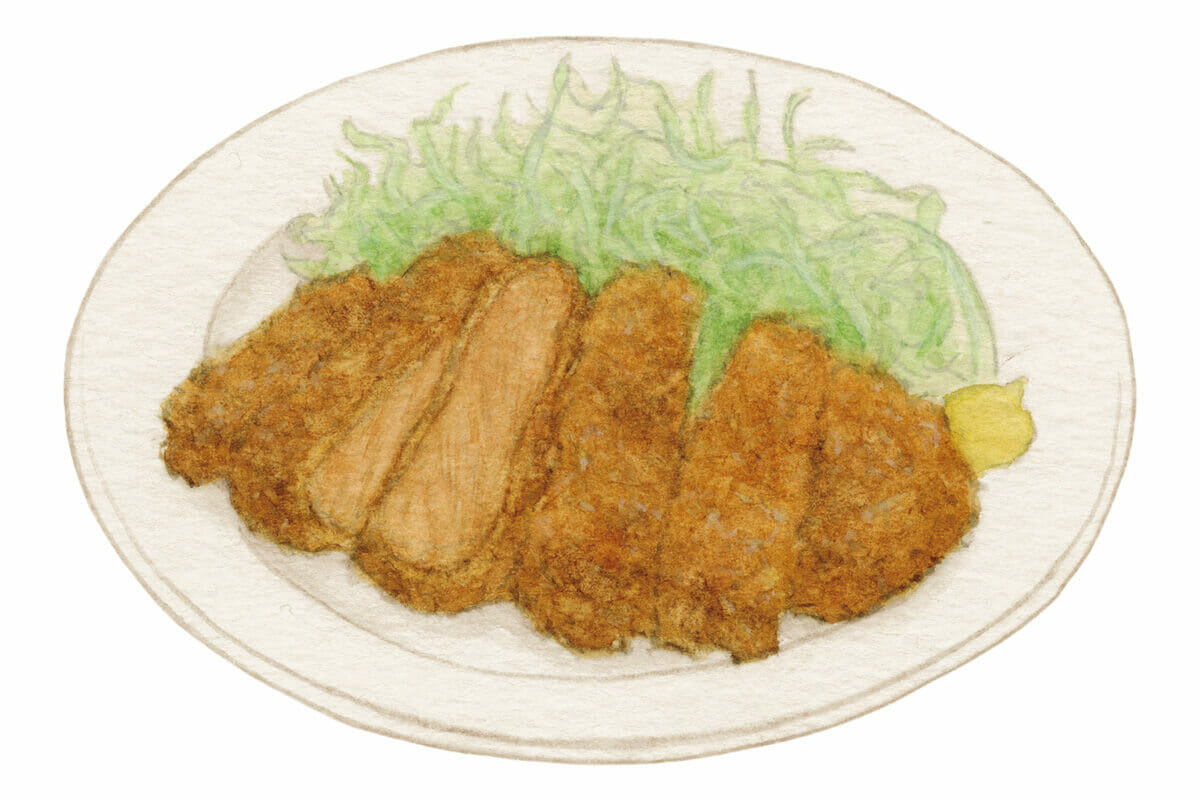

トンカツ

2人の料理人が完成させたポークカツレツ

2つの段階を経て今日のトンカツは誕生。1899(明治32)年、豚肉に粗めのパン粉をつけて、たっぷりの油で揚げたポークカツレツを考案したのは、銀座〈煉瓦亭〉の創業者、木田元次郎さん。それをお箸でも食べられる肉厚で軟らかい、今の形にしたのが、〈ぽん多本家〉の創業者で、上野御徒町の〈ポンチ軒〉でも指導を行った島田信二郎さん。ただ、いつ、“トンカツ”という名称になったかは定かではない。