国際基督教大学博物館 湯浅八郎記念館(東京/三鷹)

COLLECTOR:湯浅八郎

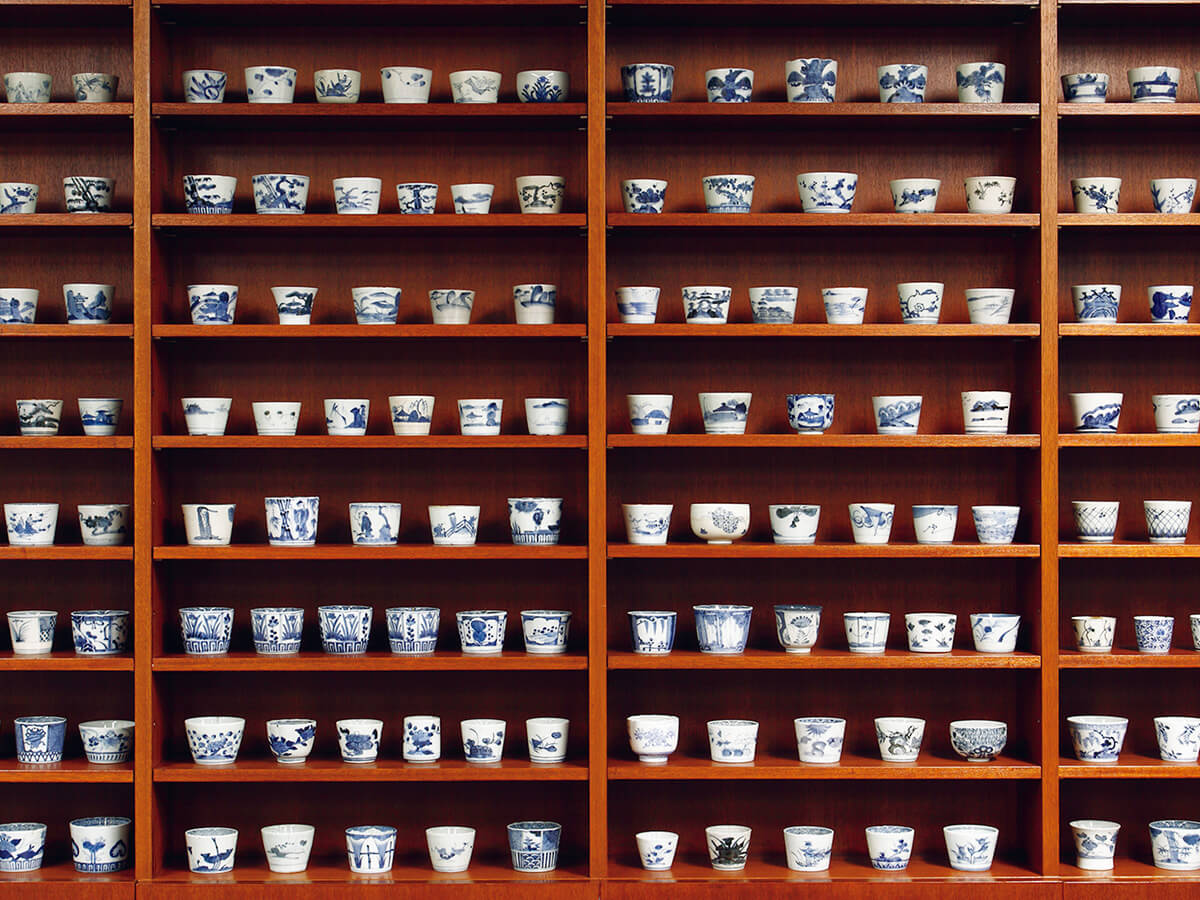

人間的な生き方を探し求めた教育者による民藝コレクション

ICU(国際基督教大学)初代学長の湯浅八郎を記念して1982年に開館。湯浅は熱心な教育者として戦後の日本に「新しい教育」の必要性を唱えたが、同時に民藝運動に情熱を注いでもいた。自ら集めた手仕事のうち6,500点を大学に寄贈したことが、コレクションの礎になった。湯浅が民藝を介して手繰り寄せようとした「人間的な生き方」に思いを馳せたい。

早稲田大学 會津八一記念博物館(東京/早稲田)

COLLECTOR:會津八一

表現者であり教育者でもあった會津八一の東洋美術アーカイブ

東洋美術、近代美術、考古学などの学術資料を約5万点収蔵。書家、歌人、また早稲田大学で東洋美術史を講ずる美術史家でもあった會津八一が、研究における実物資料の重要性と総合博物館の設立を訴えたのが始まり。會津は自らの給料を割き、自身の作品を売り、時には恩師の援助も得て資料を蒐集。會津の訴えから72年後の1998年にこの館の誕生となった。

京都芸術大学 芸術館(京都/京都市)

COLLECTOR:大江直吉、宗左近、江上波夫

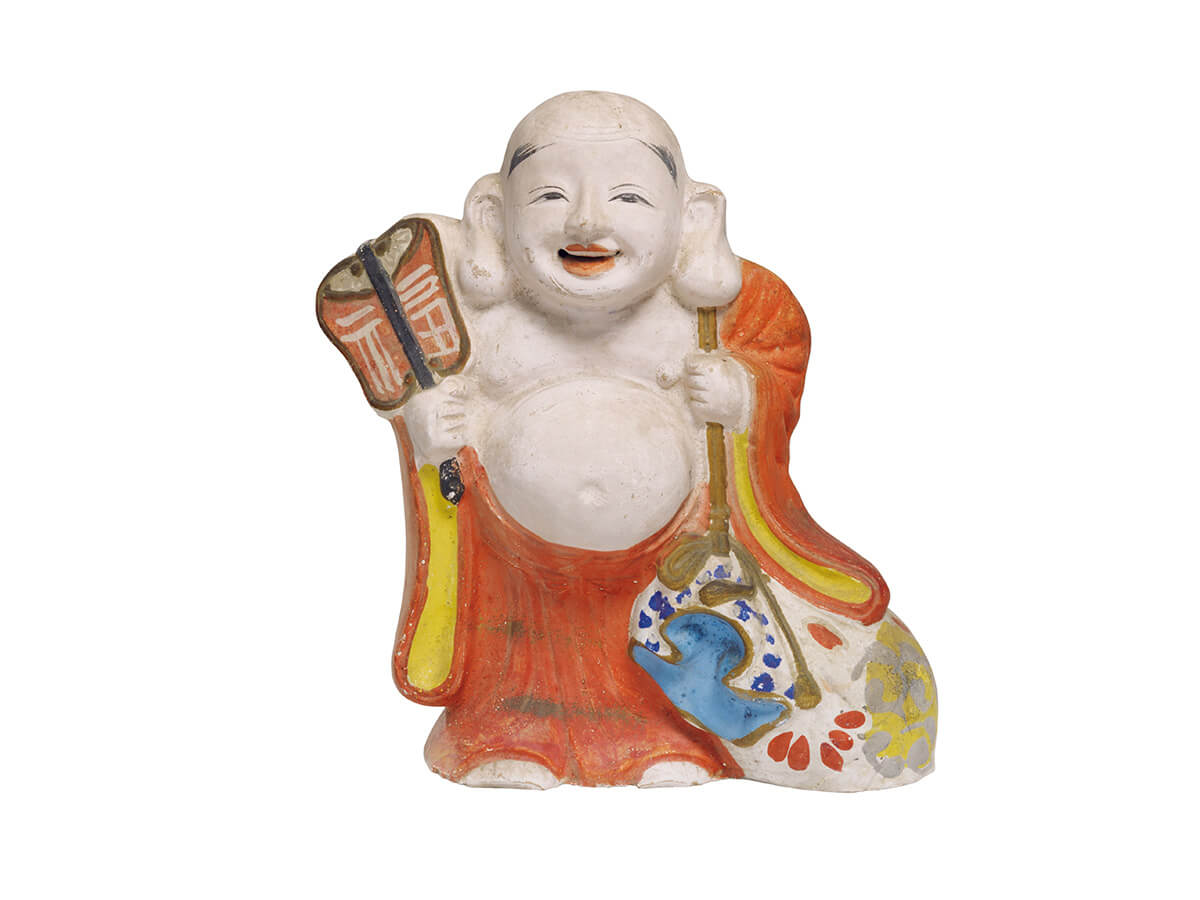

教員・作家による作品と所蔵品。新旧のものと出会い直せる場

前身の京都芸術短期大学の学長だった大江直吉が寄贈した郷土人形と浮世絵に、詩人の宗友近による縄文土器等、考古学者の江上波夫によるシルクロード資料を所蔵。大江の親戚であり西本願寺絵所を預かる家系の12代目でもある徳力富吉郎に版画の手ほどきを受けたのが蒐集のきっかけ、という逸話も京都らしい。新作作品と所蔵品のコラボ企画にも積極的だ。

京都工芸繊維大学 美術工芸資料館(京都/京都市)

COLLECTOR:浅井忠、武田五一、村野藤吾

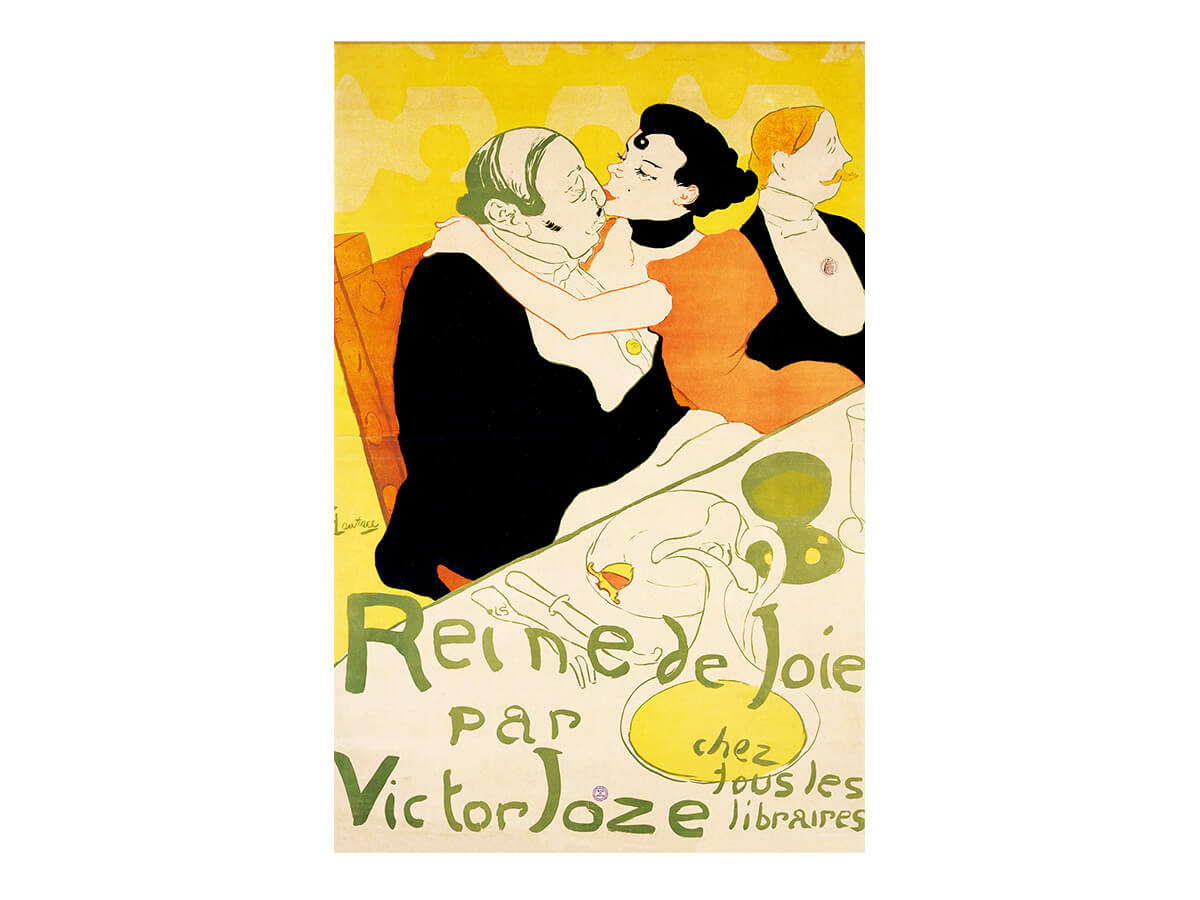

黎明期から現在まで日本のデザインの足並みを辿る

日本初の本格的なデザイン教育が行われた京都高等工芸学校(1902年創設)を前身とするこちらでは、当時教授だった浅井忠と武田五一が中心となり、ヨーロッパでポスターを教材用に蒐集したのがコレクションの始まり。94年には、日本生命日比谷ビルをはじめ創造性に溢れる建築を多数手がけた村野藤吾の設計図面が寄贈され、研究が進んでいる。

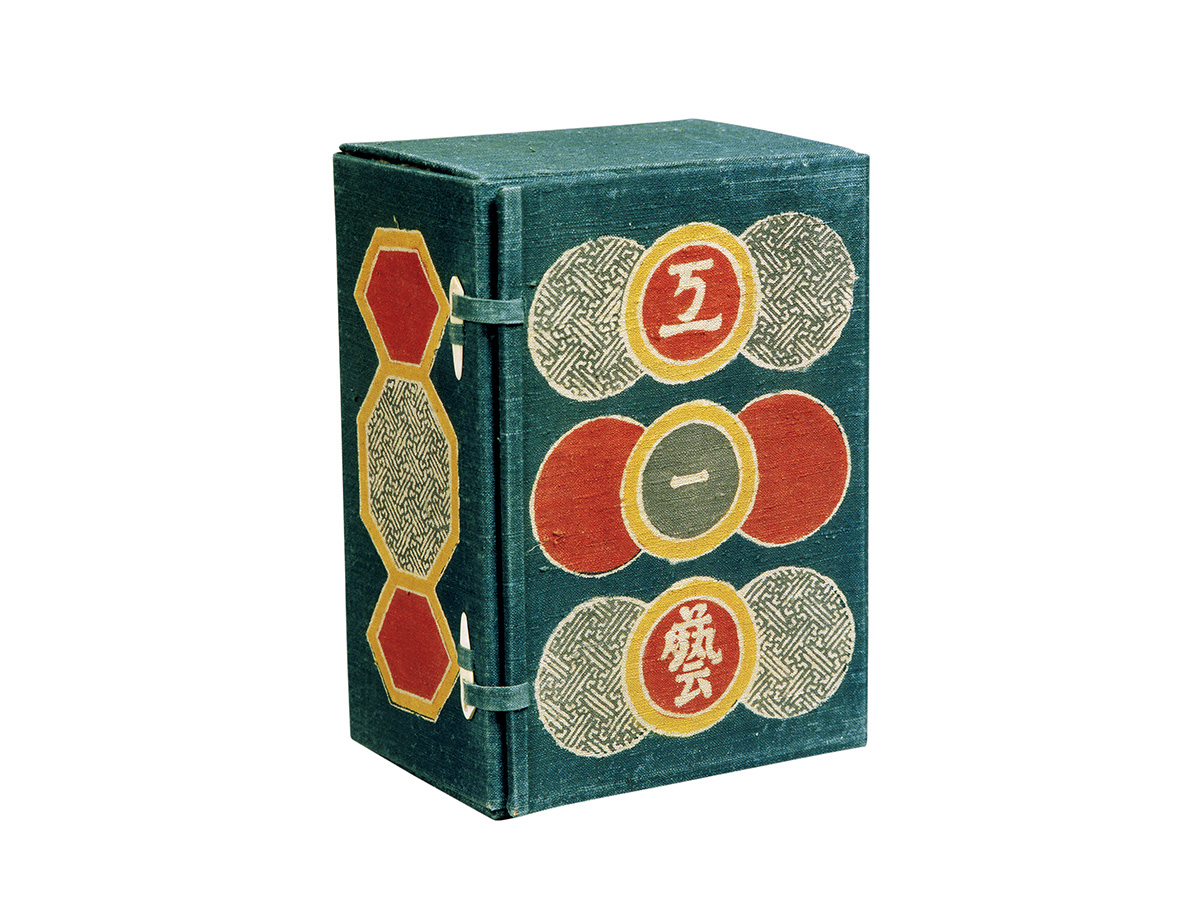

東北福祉大学 芹沢銈介美術工芸館(宮城/仙台市)

COLLECTOR:芹沢銈介、芹沢長介

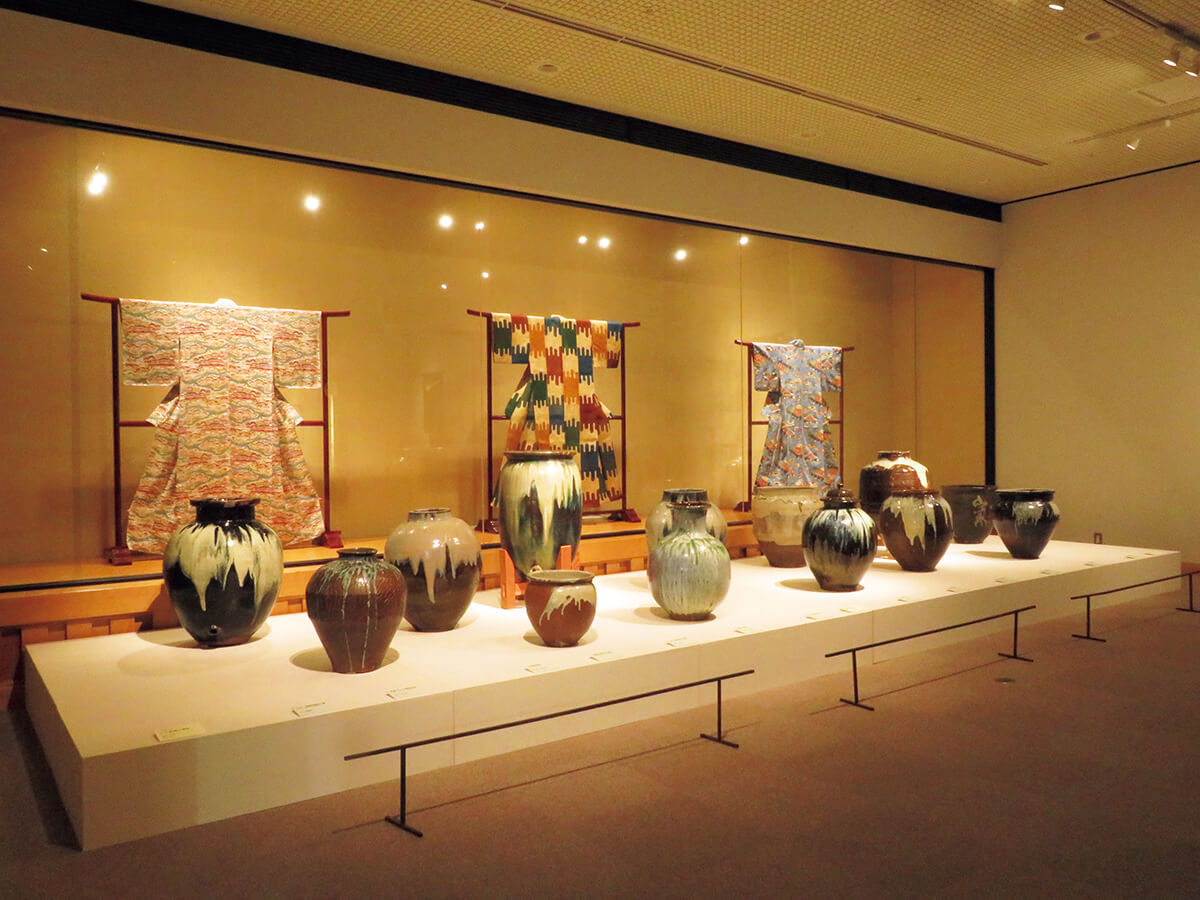

芹沢銈介の作品とコレクション。どちらも楽しめる貴重な空間

日本を代表する型絵染の染色家で、また生活に根差した世界の工芸品のコレクターでもあった芹沢銈介。その両方を通じて芹沢の審美眼や創造のエネルギーを感じられるのがこちら。生涯にわたり東北の風土を愛し「仙台にも陳列館を」と望んでいた芹沢。その思いを受けた長男の芹沢長介が作品約100点と蒐集品約1,000点を寄贈し、1989年にこの館が誕生した。

武蔵野美術大学 美術館・図書館(東京/鷹の台)

COLLECTOR:豊口克平ほか

19世紀後半から現代までの世界の名作椅子が大集合

美術作品やデザイン資料等約4万点を所蔵するが、核となるのが19世紀後半〜現代の400脚を数える世界の名作椅子だ。1960年代、インダストリアルデザイナーであり工芸工業デザイン専攻(当時)の主任教授でもあった豊口克平を筆頭に、教員陣が「プロダクト・デザインを学ぶ者にとって椅子は格好の教材である」と提言したことでコレクションが始まった。