1983年、ドイツ人監督のヴィム・ヴェンダースは、ドキュメンタリー映画『東京画』を撮ろうと思い立つ。テーマは、敬愛する小津安二郎の映画のような風景が、東京にまだ残っているかを検証することだ。しかし、彼の目に映ったのは、小津のそれとは似ても似つかぬ、混沌とした東京の姿だった。

本作を今観ると興味深いのは、そこにもまた失われた東京が記録されていることである。歴史を遡れば、初めて東京がフィルムに収められたのは、映画が発明されて間もない1890年代後半、つまり明治時代。以来、映画は常にやがて失われることになる東京の姿を刻みつけてきたメディアだと言っていい。

実際、東京を舞台にした作品の多くには、なにげないシーンの中に失われた景色が刻印されている。その中から、8作を紹介する。いずれも監督をはじめ当時の人々が、その景色にどんなイメージを抱いていたのか伝わってくる作品だ。

洲崎パラダイス

『洲崎パラダイス 赤信号』 川島雄三(1956)

東陽町にあった、吉原と双璧をなす一大遊郭。

江東区東陽町には、かつて洲崎川という運河が流れていた。川に架けられた橋を渡ると現れるのが、吉原と並んで東京を代表する歓楽街「洲崎パラダイス」だ。

人生に行き詰まって橋の手前にある蕎麦屋に流れ着いた男女を描く本作には、その姿が刻まれている。アーチに掲げられた「洲崎パラダイス」のネオンサインの怪しい光は、剥き出しの欲望の炎のよう。しかし、その炎は、東京の近代化に伴って、売春防止法の成立後、1958年に消えてしまうのであった。

旧国立競技場

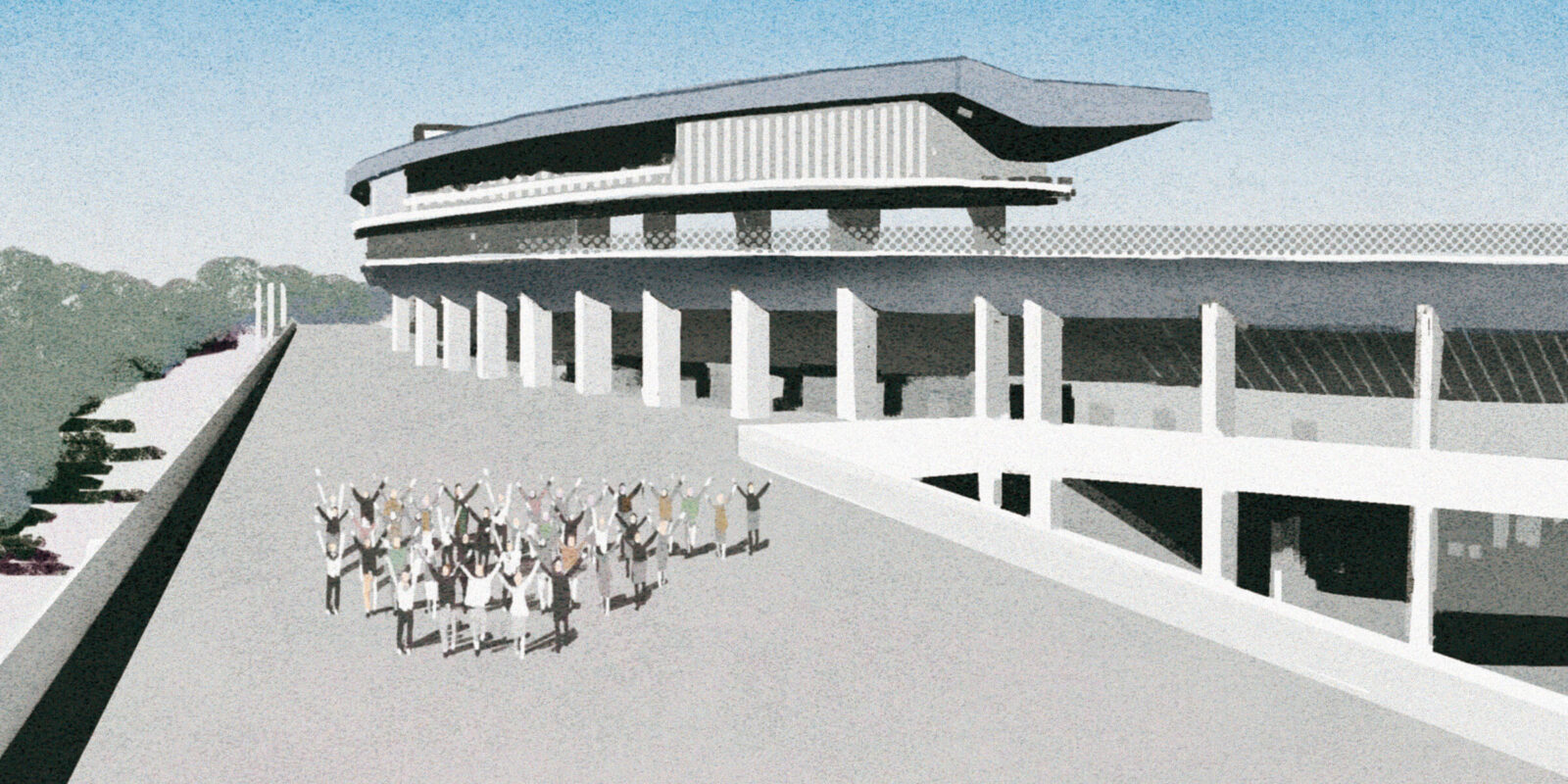

『上を向いて歩こう』 舛田利雄(1962)

戦後の日本にとって希望のシンボルだった競技場。

戦後復興期の東京を舞台に、少年鑑別所から脱走した坂本九演じる青年たちが夢に向かって歩む姿を活写した青春映画。坂本や吉永小百合らキャストが「上を向いて歩こう」を合唱するラストシーンで背景に聳えるのは、2年後に控えたオリンピックのためにスタンドが増設されたばかりの旧国立競技場だ。

そこで歌う物語上の必然性はまるでないように思うが、オリンピックの象徴である真新しい国立競技場は、当時の人にとって希望を喚起する建物であったということだろう。

都電新宿線の線路

『新宿泥棒日記』 大島渚(1969)

ゴールデン街へと続く道には都電が走っていた。

60年代後半の若者文化の拠点だった新宿をドキュメントするという監督の強い意志によって作られた本作。描かれるのは、紀伊國屋書店で万引をする若き日の横尾忠則扮する青年と、彼を捕らえた店員の女がさまよう姿だ。

区役所通りを走っていた都電新宿線の線路上を2人が歩くシーンもある。新宿線を含む都電の大部分はマイカーブームの煽りを受けて廃線となった。この線路は、高度成長期が本格化する前夜、まだ穏やかだった時代の東京を象徴しているのかもしれない。

後楽園ジャンボプール内のゴルフ練習場

『東京画』 ヴィム・ヴェンダース(1985)

ゴルフ練習場はバブル期の日本人らしさを象徴。

東京ドームが1988年に建設される前、同じ場所には後楽園ジャンボプールという施設があり、冬はゴルフ練習場として運営されていた。80年代の東京を歩きながら、ヴェンダースが異邦人らしい興味を向ける場所の一つが、この練習場。

バブル期だからだろう、若者たちがこぞって打ちっ放しに精を出す姿を見たヴェンダースは、「なぜホールに玉を入れるスポーツなのに、最初の一打ばかり練習するのだろうか」と疑問を抱き、そこに日本人の几帳面さを見出すのだった。

旧東京ステーションホテル

『東京日和』 竹中直人(1997)

歴史情緒あふれるホテルから見える青い電車。

写真家、荒木経惟の同名エッセイがモチーフの恋物語。劇中、主人公夫婦は改装前の東京ステーションホテルの豪奢なレストランで食事をする。窓から見えるのは、目線の高さを走るまだ真っ青だった京浜東北線だ。食事後は川端康成が泊まったことで知られる317号室も映る。

東京駅といえば、サラリーマンが忙しなく行き交う風景を想像しがちだが、その内部にはまったく違う情緒豊かな時間が流れていた。その落差を収めたくて、監督は同所にカメラを向けたと語っている。

下北沢の“開かずの踏切”

『TOKYO EYES』ジャン=ピエール・リモザン(1998)

住みにくい場所にも、東京らしさは宿っている。

謎の無差別発砲魔の男と、彼に恋をする女を描く。男が住む下北沢駅近くの住居は、1時間のうち10分しか開かないこともあった小田急線の“開かずの踏切”の脇にある。フランス人監督のリモザンは、当時の若者らしさが感じられるカオスな場所を探す中で、『TOKYO STYLE』を手がけた編集者の都築響一に相談し、下北沢を選んだ。

近年の再開発によって小田急線は地下を走るようになったが、不便な踏切も外国人監督には90年代の東京らしい混沌とした場所だったようだ。

同潤会青山アパート

『アカルイミライ』 黒沢清(2003)

表参道は東京のシャンゼリゼ通りである。

監督である黒沢は、東京らしい風景を映画に登場させたくないとインタビューでしばしば語っている。にもかかわらず、鬱屈した若者たちを描く本作のラストでは、不良青年たちが表参道を練り歩き、その脇には解体される直前の同潤会青山アパートが映り込んでいる。

それは本作が「渋谷系映画」として作られたからだろう。と同時に、蔦の絡まるレトロな趣の同潤会アパートがあった表参道は、彼の敬愛するフランス映画によく登場する、シャンゼリゼ通りを彷彿とさせる。

神保町の純喫茶〈エリカ〉

『珈琲時光』 ホウ・シャオシェン(2004)

東京人の生活のディテールが息づく名物喫茶。

台湾人のホウ監督が、東京が舞台の本作を撮るにあたり最も気を使ったのは、日本人らしい生活のディテールを撮ること。そこで目をつけたのが、2019年に閉店した神保町の純喫茶〈エリカ〉だ。

同店はマスターも店員も蝶ネクタイを着けており、コーヒーもおいしい。さらには自転車で配達してくれるサービスまである。こうしたホスピタリティから始まる客とのやりとりに、東京人らしさを感じ取ったというホウは、劇中にお店ばかりかマスターも登場させている。