追い込まれた人間の物語に見る“ダイジョブ”への道

伊藤聡

人生につまずくと、「でも、ロケットで宇宙に飛ばされたライカ犬より不幸じゃないよね」みたいな自分の慰め方があったりすると思うんですが、同じような効果で、“ダメ人間”が出てくる本を読むと「ここまで僕はダメじゃない」という大丈夫感を得られることがあると思うんですね。ということで。まずは、「やらかしても大丈夫」本です。

ジェニファー・イーガンの、『ならずものがやってくる』。たくさんの登場人物が出てきてそれぞれの話がゆるやかにつながる群像劇スタイル。大きなことからちょっとしたことまで、やらかしたヤツらの「やらかし図鑑」でもあって(笑)。万引中毒の女、イベントで大失態をやらかしたパブリシスト、ブクブクに太った元パンクロッカー……。人間、多かれ少なかれ誰しもがダメな部分を抱えて生きているわけで、共感できる人も多いと思う。「ダメ」から「ダイジョブ」へ、一歩前進する人々の姿が書かれているので、気分がちょっとアガるのもいいんです。

松田青子

さらに、「ならずもの」は、「時間」を意味していたりもするんですね。つまり、「ならずものがやってくる」というのは、「時間から逃れられる人はいない」ということ。若いときはキラキラしていても、年をとるとみんなくたびれていく。それは時間の残酷な面ですが、同時に、時は癒やしてもくれる。失敗した人が再挑戦したり、違う道を見つけたりもできる。「時間の二面性」もこの本は描いているんです。

伊藤聡

印象的なのは、元ジャーナリストの言葉。「すべては終わりつつある。だけど、まだ終わりきっちゃいない」。前科持ちの男に無限の可能性があるというと嘘になるけれど、ゼロではないんです。

腹を据えてマジで逃げろ。パラドックスでも大丈夫

松田

「極限状態に放り込まれても大丈夫」ということで、ジョーゼフ・ヘラーの『キャッチ=22』。第二次世界大戦末期、アメリカ空軍部隊所属のヨッサリアンは戦争がイヤでしょうがない。死にたくない。生きたい。国へ帰りたいと訴えるけれど、帰してもらえない。軍には「正気でなくなった者は自分で請願すれば任務解除」という「キャッチ=22」(*1)なるコードがある。でも「帰りたいと願い出る時点でオマエは正気だ。だから帰れない」と。

伊藤

パラドックスですよね。ホントに正気を失っても帰れないという。

松田

そうなんです。そして、ヨッサリアンも神経が衰弱していき、周りもどんどん理性を失っていく。そのなかで、私が感動したのは、オアという人物。小男の彼はみんなにバカにされている存在で、しかも、彼の飛行機は毎度不時着する。みんな言うんです。「あいつはおかしい」「あいつの飛行機に乗ると死ぬ」。そうこうするうちに、オアの飛行機が不時着して行方不明になった。みんな死んだと思ったわけです。でも、生きていた。

実は、オアはすごく器用で、不時着の練習をして逃げる練習をずっとしていたんです。そしてパラドックスから逃げ切った。最高にカッコいいんです。希望があるなと思いました。最後、ヨッサリアンも逃げるのですが、そのとき、ヨッサリアンを見逃した少佐とヨッサリアンの会話が素晴らしくて。「慎重に高飛びするんだぞ」「慎重に飛ぶよ」「飛べっ!」。腹を据えてマジで逃げろ。教訓ですよね。

非リア充でなにが悪い。友達がいなくても大丈夫

伊藤

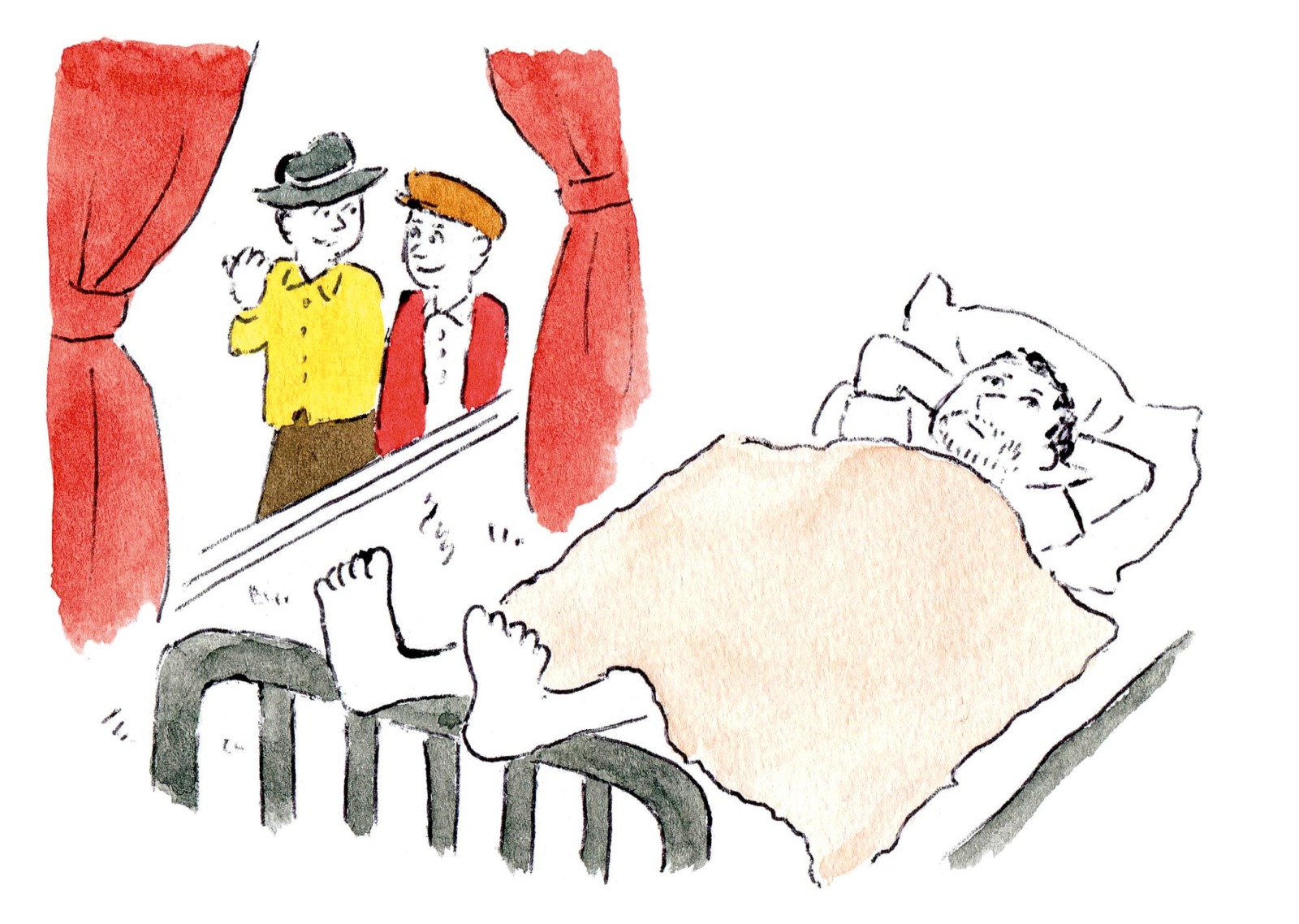

エマニュエル・ボーヴの『ぼくのともだち』。「孤独がぼくを押し潰す。ともだちが欲しい。本当のともだちが!」。この書き出しでわかるように、主人公は友達が欲しくてたまらない。目次に5人の名前が書いてあって、それは自分が友達になり損ねた人たちの名前だという(笑)。彼らとどうやって知り合い、なぜ友達になれなかったかが書いてあるんですね。

松田

最後まで読むと、友達ができない理由がよくわかる(笑)。

伊藤

最初に友達になろうとした男の家に遊びに行ったときなんて、かわいい彼女が家にいて、「リア充かよ!」って落胆してたら彼女が足を引きずっていることに気づく。「よし!」って心の中で喜ぶという。

松田

見事な最低芸ですよね(笑)。

伊藤

主人公は自分のシナリオ通りじゃないとダメな男。監督自分、主演自分、脚本自分。その通りにやってくれる人がいないことに彼は絶望を覚えるわけです。でも結局、友達が欲しいというのは、自分勝手なことだよと。友達がいっぱいいるのはそんなに素敵なことでもないんだよと。それが裏テーマなんですね。

見習いたい「バベット力」。“わたし”がいるから大丈夫

松田

イサク・ディーネセンの『バベットの晩餐会』。ノルウェーの田舎町に暮らす、敬虔なクリスチャンの老姉妹。姉妹の家には革命(*2)で家族を失ったフランス人女性バベットが家政婦として身を寄せている。

ある日バベットが1万フランの宝くじを当て、そのお金で晩餐会の料理(*3)を作りたいと言いだしたんです。質素倹約が姉妹のモットーですが、一度でいいから作らせてほしいと。そして、バベットはフランスから食材を取り寄せ、腕によりを掛けた素晴らしい料理を作る。

晩餐会を終え、姉妹はバベットに言うんです。1万フランすべてを私たちに使ってしまうことはなかったのに、と。

バベットは言います。「ちがいます。わたしのためだったのです」。そして「わたしはすぐれた芸術家なのです」と。バベットは、パリの高級レストラン、カフェ・アングレのコックだったと初めて姉妹に告白します。そして革命で追われた常連客の貴族や芸術家たちは「わたしのものだったのです」と。

バベットにとって、彼女の料理がいかに優れた芸術かを知るために彼らは存在し、彼女の料理が彼らを幸せにしていたのだと。

伊藤

圧倒的ですね。自分が何者か、それを迷いなく言える人って強い。

松田

「損なわれない自分」を持つということなんです。貧しくても、家族を失っても、“わたし”は損なわれない。どんな状況でも“わたし”は“わたし”だと。みんな心に「バベット」を持つべきです。

あなたもいずれは抜け出せる。地下室にいても大丈夫

伊藤

ドストエフスキーの『新訳 地下室の記録』(*8)。「こんなにダメじゃないから大丈夫」と思える決定版です(笑)。40歳になった男が、自分が24歳のときはこうだったと思い出す話。地下室というのは、自意識のメタファーで、一人でぐるぐると考え続けるんです。

松田

自分の中に入り込むと気持ちいいから出たくなくなるんですね。

伊藤

まさしくそうで(笑)。例えば、ビリヤード場で名前も知らない誰かに突き飛ばされた。それを2年間も思い続け、怒りを増幅させ、仕返しをしないと気が済まなくなってくる。で、そいつが酷い目に遭う小説を書いて出版社に持っていく。本にはできないと断られると、本人に直接文句を言いに行って謝罪させようと出かける準備をする。でも「レモン色の手袋はちょっと目立ち過ぎるな」とか「服の襟がアライグマの毛ってのはダサいぞ」とかこまごまとどうでもいいことを考え始めて行けなくなる(笑)。

結局、自分が世界の中心にある“ダメ人間”。ただ、真実を突いてると思うのは、「もしかして人間が愛しているのは、幸せな暮らしだけではないかもしれない」の一節。不幸を反復してしまいがちな自分への戒めになります。

読書は魔法。本さえあれば大丈夫!

松田

では、ファンタジーを最後に。ダイアナ・ウィン・ジョーンズの『九年目の魔法』。

10歳の少女ポーリィは、リンさんという年の離れた男性と友達になって、リンさんからいろんな本が送られてくるようになるんです。『砂の妖精』とか『ライオンと魔女』とか『オズの魔法使い』とか。

リンさんの手紙にはこう書いてあった。「どんな人もこれを読まずに育ってはいけない、と本屋が教えてくれたものばかりです」。彼女は読書にのめり込む。

時は流れ、ポーリィが19歳の時。彼女は何者かに15歳以前の記憶を消され、リンさんとの記憶をなくしていることに気づく。でも、本がきっかけですべてを思い出す。そして、リンさんがピンチであることも知るんです。

実は、リンさんはポーリィに本を送ることでずっとSOSを送っていて、10歳からリンさんの本を読んでいるポーリィは9年で魔法を使えるようになったという。「読書=魔法」。ハリー・ポッターのような魔法ではなく、本で培った知識や想像力でリンさんを守るんです。

伊藤

つまり、本が助けてくれる。

松田

窮地に追い込まれても「本さえあれば大丈夫」なんです。