獅子博物館(埼玉/白岡市)

正月の風物詩、2,000頭がお出迎え!

悪霊退散や五穀豊穣を祈る獅子舞は、全国各地約7,000ヵ所に広がっており、国内で最も多い民俗芸能だ。そのルーツは古代の中国およびインドで東アジア一帯に分布している。

館長の髙橋裕一さんが蒐集を始めたきっかけは、先輩の家で目にした獅子玩具のコレクション。以来、45年間にわたり自費で集めた蒐集品は2,000点を超える。アジアと日本のさまざまな獅子舞文化の形を、ぜひこの空間で体感してほしい。

文身歴史資料館(神奈川/横浜市)

世界的彫り師の蒐集品。刻まれた民俗学を知る

文身=入れ墨。ここでは、世界的に名を馳せる彫り師・三代目彫よしさんが、40年以上かけて蒐集した入れ墨の歴史・民俗資料を展示する。

手彫り針や墨、和彫りの下絵、さらにはポリネシアやアイヌのタトゥにまつわる民芸品まで古今東西の資料が揃う。江戸時代に火消しが勇気の象徴として刻んだ入れ墨や、現代の自己表現としてのタトゥなど。その歴史には、単なる装飾を超えた深い物語があることに気づくはずだ。

日本仮面歴史館 福々和神面(静岡/東伊豆町)

自らの手で刻んだ1,000の仮面

館長の木村賢史さんが45年かけて制作してきた仮面を展示。歴史も学べる博物館だ。父の土産物店を継ぎ、他店にはない独自の商品を求め始めた仮面制作だったが、いつしか自らその魅力に取り憑かれ、コレクションすることに。

能面や田楽面などの日本古来の伝統的な仮面を忠実に再現しながら、木村さんの美意識を加えた作品が約650点並ぶ。2023年には、生涯の目標であった1,000点の制作をついに達成した。

人の生と死を見つめる、異色なドクロの館

世界初、頭蓋骨の博物館。脳神経外科教授であった故・河本圭司さんが集めた8,000点近い資料を収蔵。実物標本、変形頭蓋骨から、Tシャツやアクセサリーまで、スカルのモチーフであればなんでも蒐集。

不吉なイメージから忌避されることも多いドクロだが、博物館のテーマは「死を通して自分が生きていることを考える」こと。頭蓋骨は誰もが持つ普遍的な存在。命について深く考えるきっかけになるだろう。

てれふぉん博物館(ミュージアム)(大阪/大阪市)

気づけば電話機が850台。探究心が生んだ博物館

スマホ全盛の今、消えゆく固定電話の資料蒐集に心血を注ぐ電話機コレクターが営む博物館。館内には、戦前から昭和30年代の壁掛け電話機や公衆電話など、アナログな古電話がずらり。

館長の稲谷秀行さんは、社会人になってから大学の通信課程に進学し、卒業論文で電話機の歴史をまとめ上げたほどの情熱家。カタログやポスター、電話帳といった、これまでの技術の進化を物語る資料も豊富に揃えている。

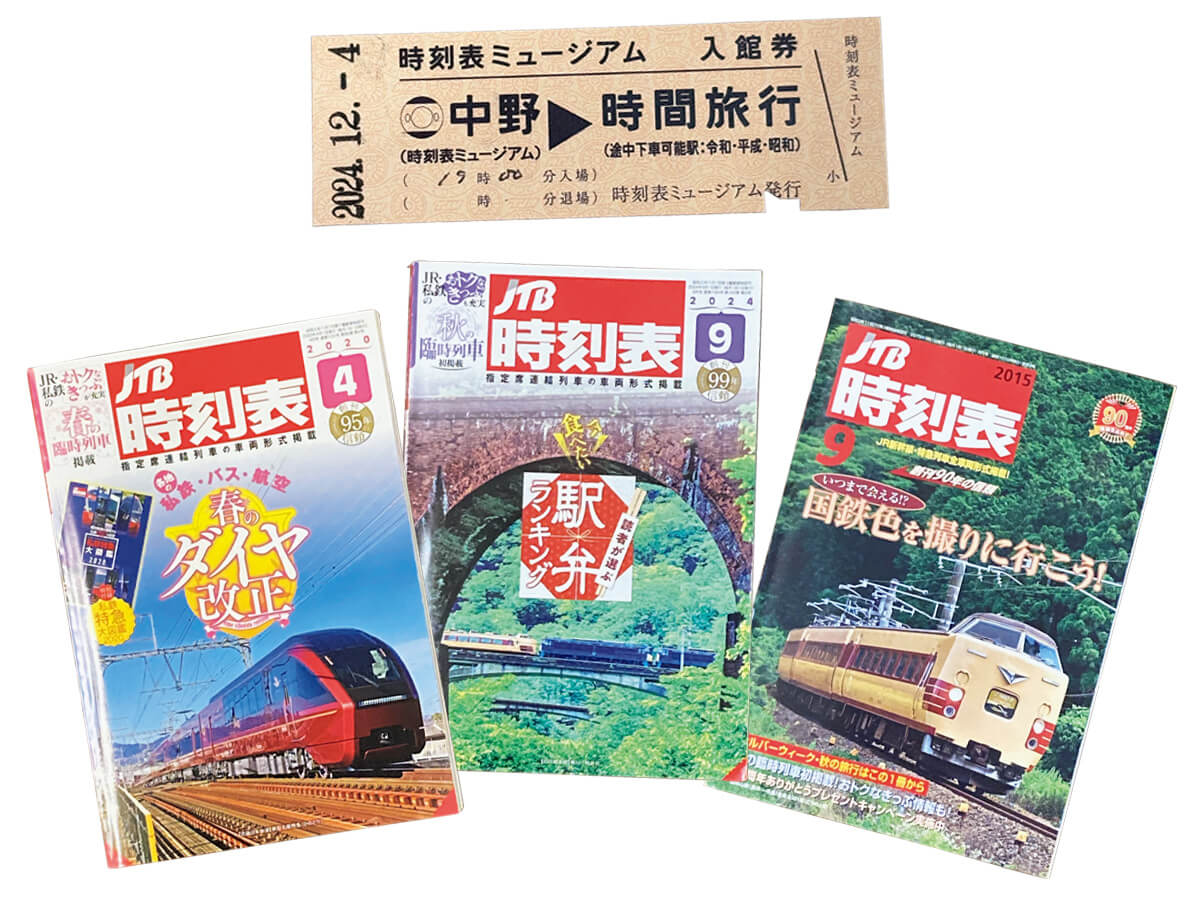

時刻表ミュージアム(東京/中野)

800冊の時刻表が紡ぐ、過去を巡る時間旅行

「それでは、時間旅行へ出発です!」。列車の走行音とともに迎えてくれるのは“車掌長”の鈴木哲也さん。小学生の頃、父に時刻表の読み方を教わったのがきっかけ。以来、中学生から現在まで毎月『JTB時刻表』を購入し、約40年で800冊以上を集めている。

2022年、自宅を改装して夢だった博物館を開館。時刻表はもちろん、切符や駅名標など懐かしい鉄道アイテムが並び、昭和の鉄道旅を追体験することができる。

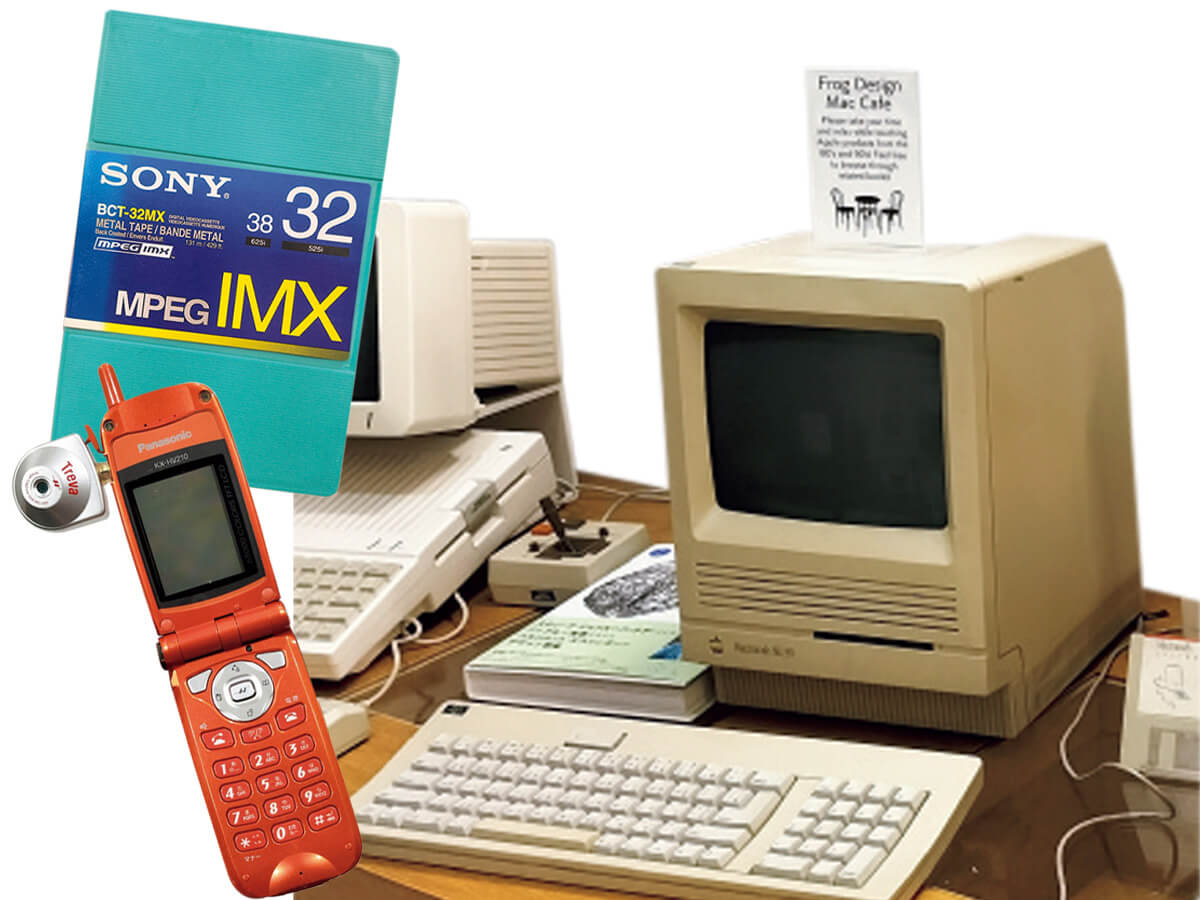

絶滅メディア博物館(東京/神田)

懐かしい記憶に会いに。消えゆくメディアたち

紙や石は記録媒体として何千、何万年も生き延びてきた。一方、写真の歴史は約200年、動画は約150年だ。その進化のスピードは目覚ましいが、陰では多くの機器が役目を終えてきた。

ここでは8mmフィルムカメラやPHSなど、技術の進歩によって滅んできたメディア機器を約1,500点を展示。その8割は来館者からの寄贈。すべて自由に手に取ることができ、重みや質感、手触りが、懐かしい感情をふと蘇らせてくれる。