NY派詩人

開放的で軽やかな、都市生活者の日常詩

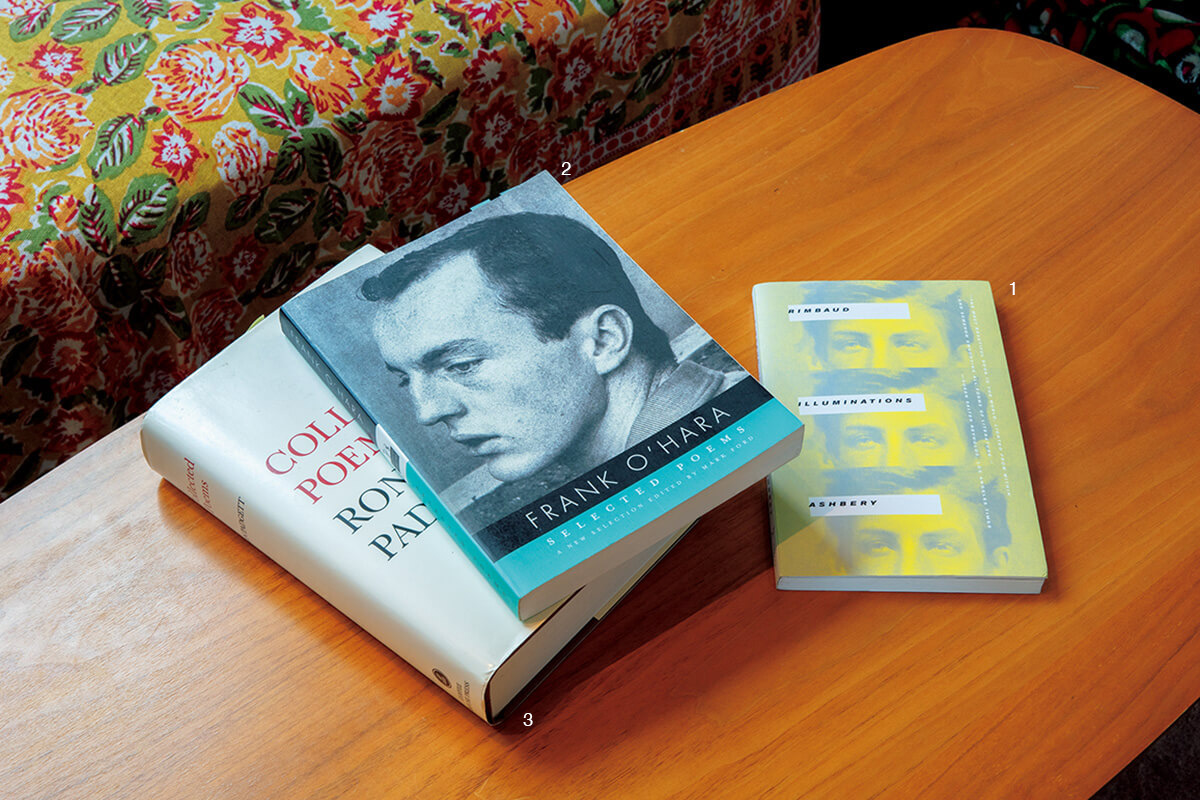

ジム・ジャームッシュ監督作『パターソン』はバス運転手として働きつつ詩を作る男性の1週間を描く。本作に深く関わるのがNY派詩人だ。劇中で名が挙がる詩人をすべてメモし、洋書を取り寄せて読んできたという詩人・翻訳者の高田怜央さんだから、語りにも熱が入る。

『パターソン』の大きな魅力は詩。つつましい日常の中で、時にそこから少し離れて詩が生まれる瞬間に静かなダイナミクスがある。劇中詩の多くを提供しているのが、NY派詩人のロン・パジェットです。

この派の起源は1950年代から60年代前半にあります。この頃のNYは詩・文芸でいえばビート派が盛り上がっていました。双方をごく簡単に比較すると、NY派の特徴が見えやすい。アレン・ギンズバーグなどに代表されるビート派はプロテストの姿勢が色濃いですね。

その点、NY派は目立つ形で発言をすることはありませんでした。むしろ権威とは別の領域で日常生活を享受していた。そしてその日常こそを詩にしたんです。

象徴的なのはフランク・オハラ。彼は〈MoMA〉のキュレーターでありながら、つまり、アメリカンアートの宣伝者でありながら、仕事の休憩中に詩を書いていたといわれています。ジョン・アッシュベリーはランボーを英訳しましたが、これも権威の外にい続けたランボーへの共感の表れ。

もっとも、彼らが政治的でないということではありません。同性愛者だった彼らにとって、それを隠すことなく詩作することはとても勇気の要ることですから。

このような面々を中心に趣味が合う者同士が集ったのがNY派です。大都会でありながら仲間感があり、日々の都市生活を開放的で軽やかな詩にしました。文法や単語も難解ではありません。画家の仲間もいたので、例えばジャクソン・ポロックのアクションペインティングに影響を受け、即興で詩作するということも。

それにハイカルチャー、ローカルチャーの隔てなく、好きなものを素直に並べるスタイルは現代に通じる感覚。クラシックもポップスも混ぜ込んだプレイリストを作るようなものですね。今読んでも多くの人の肌に馴染むはずです。

アッシュベリーは1927年生まれ。2017年死去。全米図書賞などを受賞した『凸面鏡の自画像』(左右社)は飯野友幸による日本語訳を読める。W. W. Norton & Co Inc。

(2)『Selected Poems of Frank O'Hara』フランク・オハラ/著、マーク・フォード/編

オハラは1926年生まれ。1966年、40歳の若さで交通事故死を遂げる。飯野友幸の著書『フランク・オハラ―冷戦初期の詩人の芸術』で一部日本語訳を読める。Knopf。

(3)『Collected Poems』ロン・パジェット/著

パジェットは1942年生まれで存命。翻訳家としても活躍。日本語で味わえるのは『パターソン』に提供した作品のみ。日本語訳された著書はない。Coffee House Press。

日本近代詩人

生きにくい時代だからこそ、前向きに書く

大正から昭和初期、今からおよそ100年前に書かれた詩集が近年続々と復刊している。それらを読み解くポイントは「色」にある、と詩人の長尾早苗さん。その心は?

大正15年・昭和元年(1926年)前後の詩は現代に必要なものだと思います。その作品たちからは、どうしたらいいかわからない世界で、それでもポジティブに生きようとする力が感じられる。彼らと私たちは同じ空気を吸っていると思うんです。

中でも左川ちかは重いバックグラウンドを背負っていました。幼少期は歩くことも難しいほど体が弱く、亡くなったのも24歳の若さ。その作品も死を想起させるものが多い。このことから黒色のイメージを持たれることもあります。

その半面、生をテーマにした詩は鮮烈です。その色は緑。装丁のメインカラーにもなっていますね。一行を抜粋した「緑の透視」では「五月」つまり初夏の輝きが描かれ、生のカラー・白を連想させる「牛乳」が登場します。この明るさは、当時の詩人たちの気分を端的に教えてくれます。

彼女とつながりがあった詩人に衣巻省三がいます。彼は現在の東京都大田区内、かつて「馬込文士村」と呼ばれた界隈で、詩人の萩原朔太郎や、小説家の稲垣足穂らと交流を持ちました。この頃の衣巻は普段から飲んでは踊っていたようです(笑)。

当時の文人たちはとても濃密なつながりがありました。こうした人間関係も知ると作品もより味わえると思います。引用した一行にある「星」はそれ自体が明るく、前向き。語りかけるような言葉遣いも印象的ですね。

とはいえ、ただ明るいだけではありません。白函に黒表紙の本が収まる造本の通り、白と黒、生と死をモチーフにした詩人でもあります。彼と同年生まれの作家に尾形亀之助がいます。生家が裕福で定職に就く必要もなく詩に没頭した人生でした。

復刊タイトルに取られた「カステーラ」、一行の中の「レモン」は共に黄色。梶井基次郎の小説『檸檬』も同時期の作品で、大正後期を象徴する色とも言えます。明るさが未来へ広がるようなイメージは、まさに現代の私たちに向けられているとすら感じられるんです。

新仮名遣いに改めた新版。尾形は1900年に宮城県で生まれ21年に上京。32年に帰郷し、1942年没。日本のダダ運動の先駆マヴォの結成メンバーでもあった。七月堂/2,200円。

(2)『街のスタイル』衣巻省三/著、山本善行/編

詩と小説を収録。衣巻は1900年に兵庫県で生まれ、1978年に神奈川県で亡くなった。手がけた小説「けしかけられた男」は第1回芥川賞候補作。国書刊行会/3,850円。

(3)『左川ちか詩集』左川ちか/著、川崎賢子/編

詩、小文などを収録。左川は1911年に北海道で生まれ、1936年に東京で亡くなった。ジェイムズ・ジョイス、ヴァージニア・ウルフなどの翻訳も手がけた。岩波文庫/792円。