デザインの観点から“監督”を論じるのは難しいんです。音と映像だけでいかに物語を語るかが映画監督の技能とも言えるので、タイポグラフィやグラフィックといったデザイン要素が入ると途端に説明的になってしまうから。

1950〜60年代のソウル・バスなどに代表されるタイトルデザイナーは、アヴァンタイトルやエンドクレジットという、いわば監督からの治外法権的な領域でその才能を発揮していたんです。70年代以降になると、ジャン=リュック・ゴダールを筆頭に監督がデザイン要素を映画の一部として取り入れ始めました。物語の途中に突如画面いっぱいに大きな文字が現れ、それが物語に作用する。映画本編にまでデザインが侵食し始めたのです。

その後、VFX技術が飛躍的に進化を遂げてきたこと、デザイン要素が組み込まれた映像を観客が見慣れてきたこと、ミュージックビデオや広告の監督たちが映画を撮り始めたこと……。

テクノロジーの進化と、様々な時代の流れが相まって、もはやタイポグラフィは映画監督が作り上げる世界観に欠かせない効果の一つとなったと言えるでしょう。

ジャン=リュック・ゴダールや

ウェス・アンダーソンの世界観を彩る文字

白、赤、青の目立つ色で文字が画面いっぱいに挿入される。『女は女である』をはじめ、ゴダールの作品ではタイポグラフィやグラフィックデザインが唐突に挿入されることが多いが、見事に作品世界に溶け込んでいます。それは、劇中に登場するポスター、看板、俳優の衣装の色、小道具のパッケージなどのプロップデザインの文字とうまく呼応していて、イメージが連続しているからなのでしょう。

時代を経て『ムーンライズ・キングダム』('12)などのウェス・アンダーソン作品では、全体の世界観を統一するためにオリジナル書体を開発した作品もあります。

スタンリー・キューブリックから始まった

パブロ・フェロの手描き文字

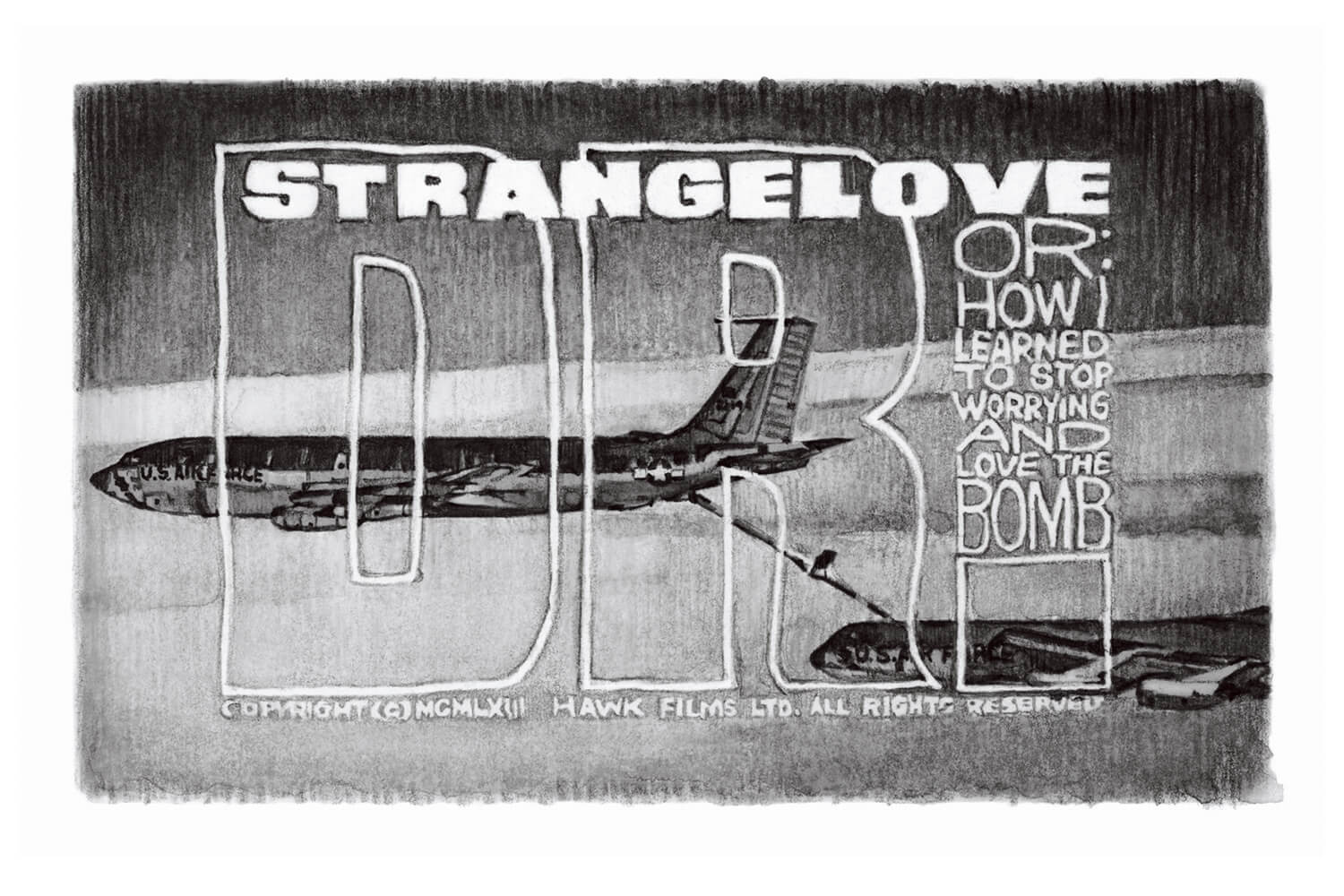

「完璧主義者」として有名なスタンリー・キューブリック監督ですが、本編だけでなくグラフィックへのこだわりも相当なものだった。そんな彼の心を射止めたのがグラフィックデザイナーのパブロ・フェロです。

『博士の異常な愛情』の冒頭、飛行機に燃料を補給するシーンに描かれた巨大かつ繊細な手描き文字は、映像と文字が見事に融合するものでした。このフェロの書体は、その後ジョナサン・デミの『ストップ・メイキング・センス』('84)やバリー・ソネンフェルドの『アダムス・ファミリー』('91)、『メン・イン・ブラック』('97)と複数の監督に受け継がれています。

ルーベン・フライシャー作品など、

タイポグラフィが実写世界へ

実写世界にタイポグラフィという本来相容れなかった組み合わせが、物語の一つの軸として機能し始めたと感じたのは2010年代以降。それにはVFX技術の飛躍的な進歩があるように思います。

中でもルーベン・フライシャーの『ゾンビランド』が好例。ゾンビに駆逐され絶滅状態のアメリカを舞台に主人公が生き残るために32のルールを実践するというコメディ。映画全編を通してそのルールが提示されるが、巧みなVFX技術で文字が風景の一部と化し違和感がない。観客が現実と非現実の境界がない映像に慣れたこともその傾向を後押ししているようです。