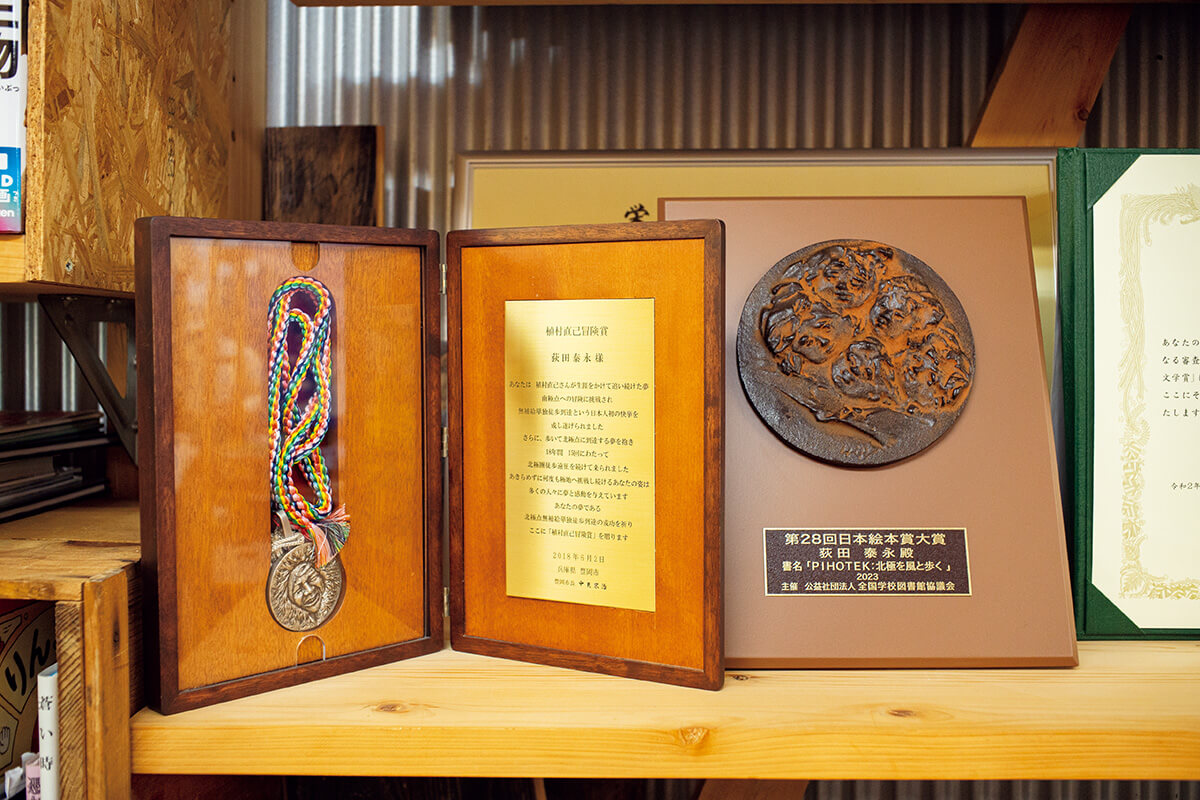

2000年からカナダ北極圏やグリーンランドを中心に単独徒歩で冒険し、通算1万km以上移動してきた冒険家の荻田泰永さん。そんな彼が2021年に〈冒険研究所書店〉を開いた。彼の現在の肩書は、「北極冒険家兼書店店主」である。なんとも不思議な組み合わせだが、本人いわく、どちらも同じ線上にあるという。

「冒険に出るのも読書をするのも、どちらも“主体性”が問われる行為という意味で根っこは同じ。僕の中では、書店を開いたのは自然な流れなんですけどね」

25年4月、荻田さんは店を空け、通算19回目となる北極への旅に出た。目的はグリーンランド極北部に伝わる「岩になった婆さんの話」を追体験することだ。

「2016年の冒険で、シオラパルクという村に定住する日本人、大島育雄さんから聞いた伝承です。身寄りのないお婆さんが、親を失った一頭のホッキョクグマの子供を養子に取り、親子のように暮らしていました。しかしある日、事情を知らない近隣の村人が誤ってそのホッキョクグマを殺してしまう。帰らない息子を待っているうちに、お婆さんは岩になってしまったと伝えられています。猟に出るエスキモーたちは、そのお婆さんの飢えを癒やすため、口元にアザラシの脂を塗ってやるのが習慣だったそうです」

その岩は、シオラパルクから海岸線を150km北上した廃集落アノーイトーにある。その岩を見るために荻田さんは徒歩で向かった。

「伝承は少なくとも100年以上前から存在していたようです。今は北極圏にも現代的な暮らしが広がり、もうお婆さんの口元にアザラシの脂を塗ってやる猟師もいない。自分には縁もゆかりもないのに、見つけたときは涙が出ました。そりを引き、氷河を越え、苦労して到達したからこそ、お婆さんの物語に少しだけ参加できたような気がします」

約6年ぶりの北極は、とても刺激的だった。「都市生活で鈍った感覚が研ぎ澄まされ、人間本来の動物としてのシャープさを取り戻せた気がします」と振り返る。

荻田さんにとって主体性とは、活動の根底にある重要なキーワードだ。自分の意志で行動し、経験から学びを深めることに意味を見出す。

「読書も同じだと思うんです。書かれた内容をヒントとして吸収し、自分の頭で自らの答えに辿り着く。そういう主体性が大切だと思っています。だから冒険研究所書店では、著者の意見を押しつけて読者の主体性を奪うような本は置かないことにしているんです」

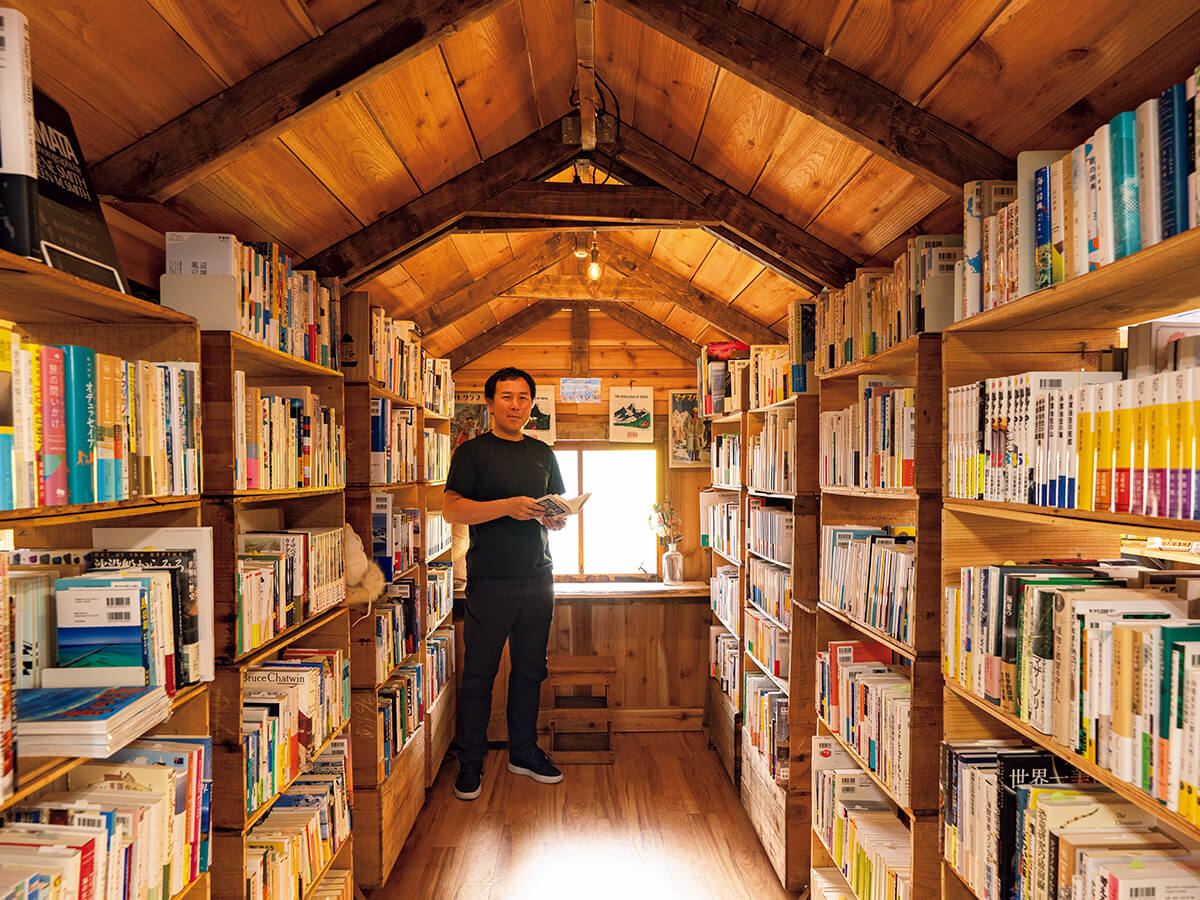

店に並んでいる本は常時5000冊ほど。冒険・旅関連以外の本も扱っているので、気軽に訪れてほしいと荻田さんは言う。

「街には文化的な拠点も必要じゃないですか。誰でもふらっと立ち寄って、本を読んだり、冒険の話をしたりできる、そんな場所になったらいいなと思っています。僕もだいたい店に立っているので、ぜひ気軽に寄ってください」

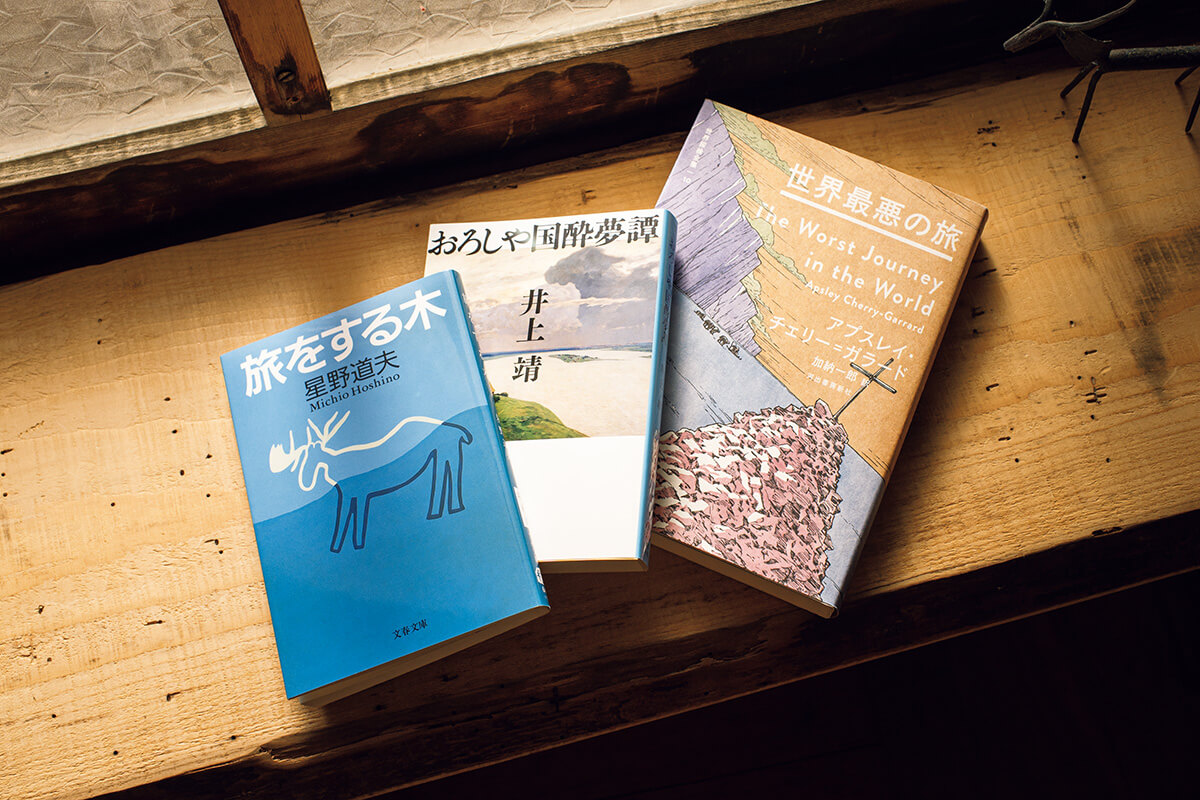

荻田さんが薦める冒険の名作

星野道夫/著。北極圏を中心に活躍した写真家、星野道夫のエッセイ集。「人と自然の良い関係性について、旅のエピソードを交えて星野さんらしい優しい文章で綴られています。まるで脳内アラスカトリップ。旅に出たくなる一冊です。読まないと損!」。文春文庫。

『おろしや国酔夢譚』

井上靖/著。江戸時代、ロシアに辿り着いた漂流民の実話をベースにした小説。鎖国中の日本に帰るための10年に及ぶ旅を描いた。「マイナス40℃のシベリアを江戸時代の装備で横断する彼らの話に、俺も頑張るぞ!と背中を押されます」。文春文庫。

『世界最悪の旅』

アプスレイ・チェリー=ガラード/著。加納一郎/訳。世界初の南極点到達を競ったイギリスのスコット隊とノルウェーのアムンセン隊のノンフィクション。「100年以上前、ほぼ全滅してしまったスコット隊に何が起きたのかが詳細に記録されています」。河出書房新社。