本はモヤモヤを分かち合う理解者でもある

疲れて潜り込んだベッドの中で本を開くか、ご飯を作る合間に数ページずつ読むか。今はそれが精いっぱいだと長嶋りかこさんは言う。寝室の本棚はDIYで作ったもの。以前使っていたテーブルの天板を切って棚にした。

「デザインの本や画集が並ぶ仕事場の本棚には気楽さがありますが、寝室の本棚にあるのは切実さ。今の私が本に求めているのは、他人とわかり合えないモヤモヤや日常のままならなさを分かち合える、理解者なのだと思います」

例えば中村佑子のルポルタージュエッセイ『マザリング 現代の母なる場所』と、ドイツの心理学者エーリッヒ・フロムの名著『愛するということ』。

「前者は、ページを開くたび、“私も身をもって知っている!”と前のめりになって心拍が上がるような本。中村さんが紡ぐ言葉は色鮮やかで陰影もあり、社会から断絶される育児期の、言葉にできない思いに輪郭を与えてくれるように思います。

後者は、好きな人に対して抱く感情のことを友人に話していた時に“それはもうフロムだね”と言われて読んだ本。子供を育て始めて抱くようになった視点や気持ちを誰に対しても持つことが、良好な人間関係を築くために必要だという、自分なりの結論に至りました」

言葉で表現することへの憧れをかき立てた本とは?

母親という存在に対する社会の圧を感じていた時、寄り添ってくれたのは、イスラエルの社会学者オルナ・ドーナトの『母親になって後悔してる』。

「タブーに切り込むことで、曖昧なままだったことが言語化され、社会を一歩前進させる。そう思わせる力強い内容でした。私の本棚に並んでいるのは“誰に言われなくともそれをしなければいられない”という切実な思いで闘ってきた人々の本なんです」

松田青子の『女が死ぬ』収録の「ワイルドフラワーの見えない一年」も、「多様に生きる植物を淡々と描くことで、花に譬えられる女性像の短絡さから読み手を大いに解放してくれる。会ったことのない作者と肩を組むように読書ができる作品です」。

さらに最近は、言葉で表現する面白さにも興味が湧いてきた。

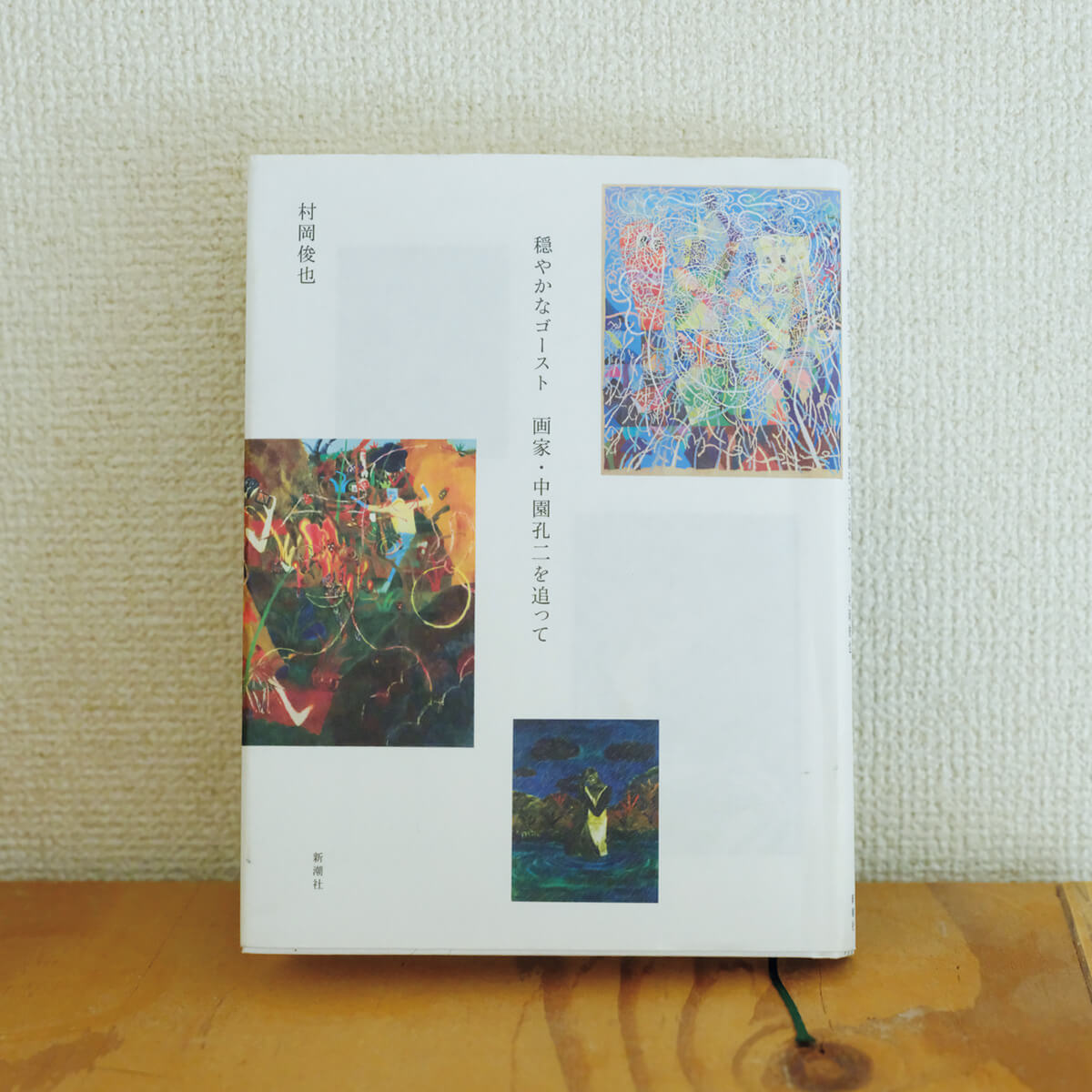

「子供を産んだ後、“誰に見せるでもなく言葉を書く”作業が始まったんです。そうせざるを得なかったというか。そんな時に出会ったのが、村岡俊也さんの『穏やかなゴースト 画家・中園孔二を追って』。画集も購入し、作品を見ながら読み進めました。

息を吐いてご飯を食べ排泄し手足を動かすという身体と彼の絵がつながっていることが、著者による追体験の描写によってありありと感じられた。絵は画家が生きていた現象で、ゆえに色と形が自然界の出来事のように感じられる。そんな表現のあり方がまぶしかったです」

どの本も、読み返すことはあまりない。それでも、と長嶋さんは言う。

「自分に立ちはだかる壁は外からは見えないことが多いけれど、本たちからは見えていて、そのことに救われる。本棚を眺めていると、仲間や先生や同志とともにいるようで安心するんです」