長くて複雑なクラシック曲は

構成こそが面白い!

写真集を作る時、写真の並べ方によって一冊の中でいかに変化をつけるかを考えます。色味で変化させたり、構図を変えて展開したり、内容で起伏をつけたり。一見感覚的なことのようだけど、理屈で考えることも多くて。そんな時にヒントをくれるのがクラシック音楽。

曲は長いし複雑ですが、一つの曲を何度も聴き込んでいくと、転調したり、テンポが変わったり、雰囲気が一変したりする構成の面白さに耳が惹きつけられるようになるんです。中でも特に構成が考え尽くされているなと感じるのが、今回選んだ3曲。

1は、基本的には同じメロディを、和音のパターンを変えて弾いていくという、バッハによるクラシックの基本のような楽曲で、2と3は、組曲の中にワルツやマズルカなど様々なパターンを盛り込んでいる。いずれも一貫したストーリーを持ちつつ変化に富んでいて飽きさせないんです。写真集のアイデアを膨らますうえで、いつも刺激をもらっています。

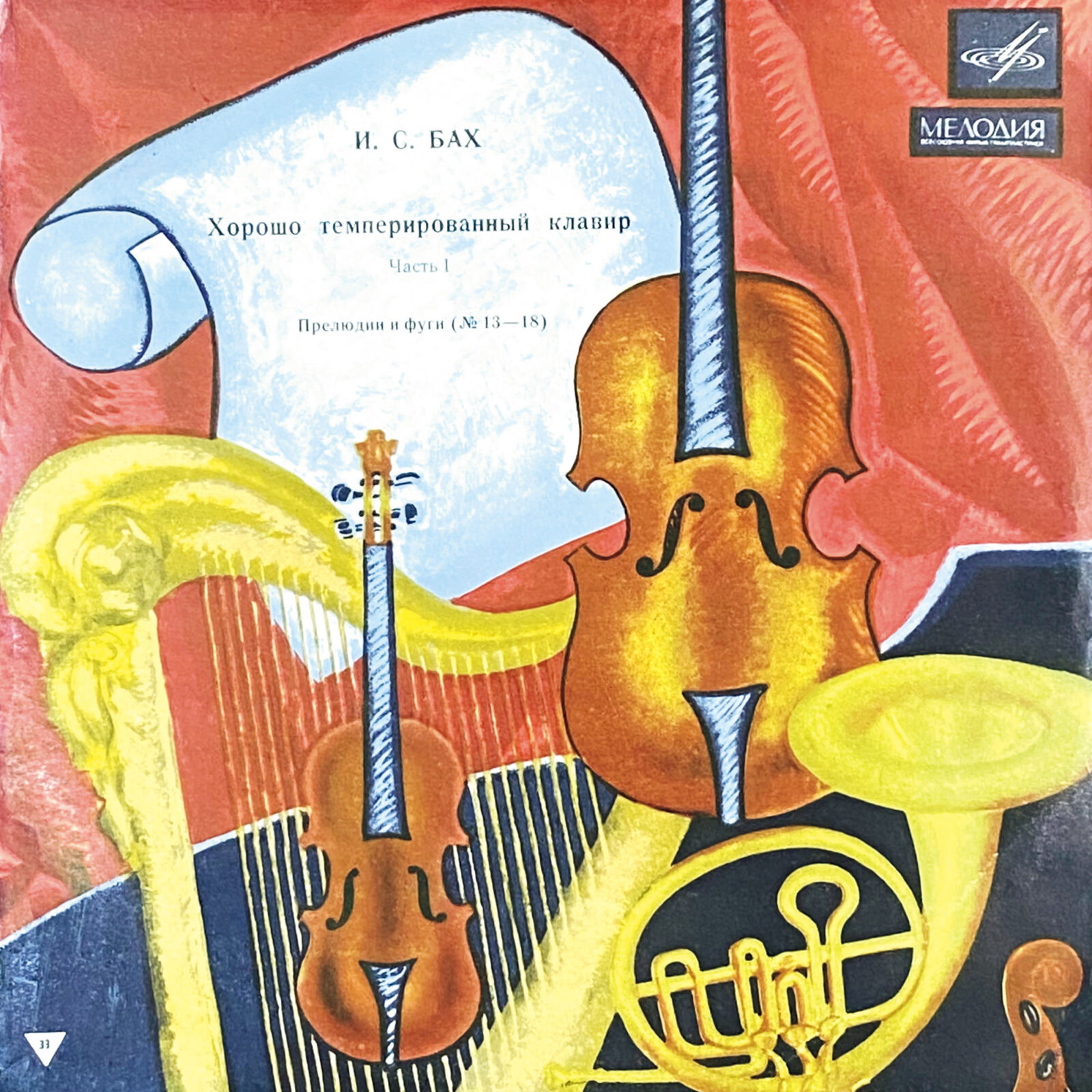

1. 「平均律クラヴィーア曲集第1巻より第13番から第18番」/バッハ

2. 「神話─3つの詩 作品30《アレトゥーザの泉》」/カロル・シマノフスキ

3. 「束の間の幻影 作品22」/プロコフィエフ