僕が本棚の延長なのかもしれない

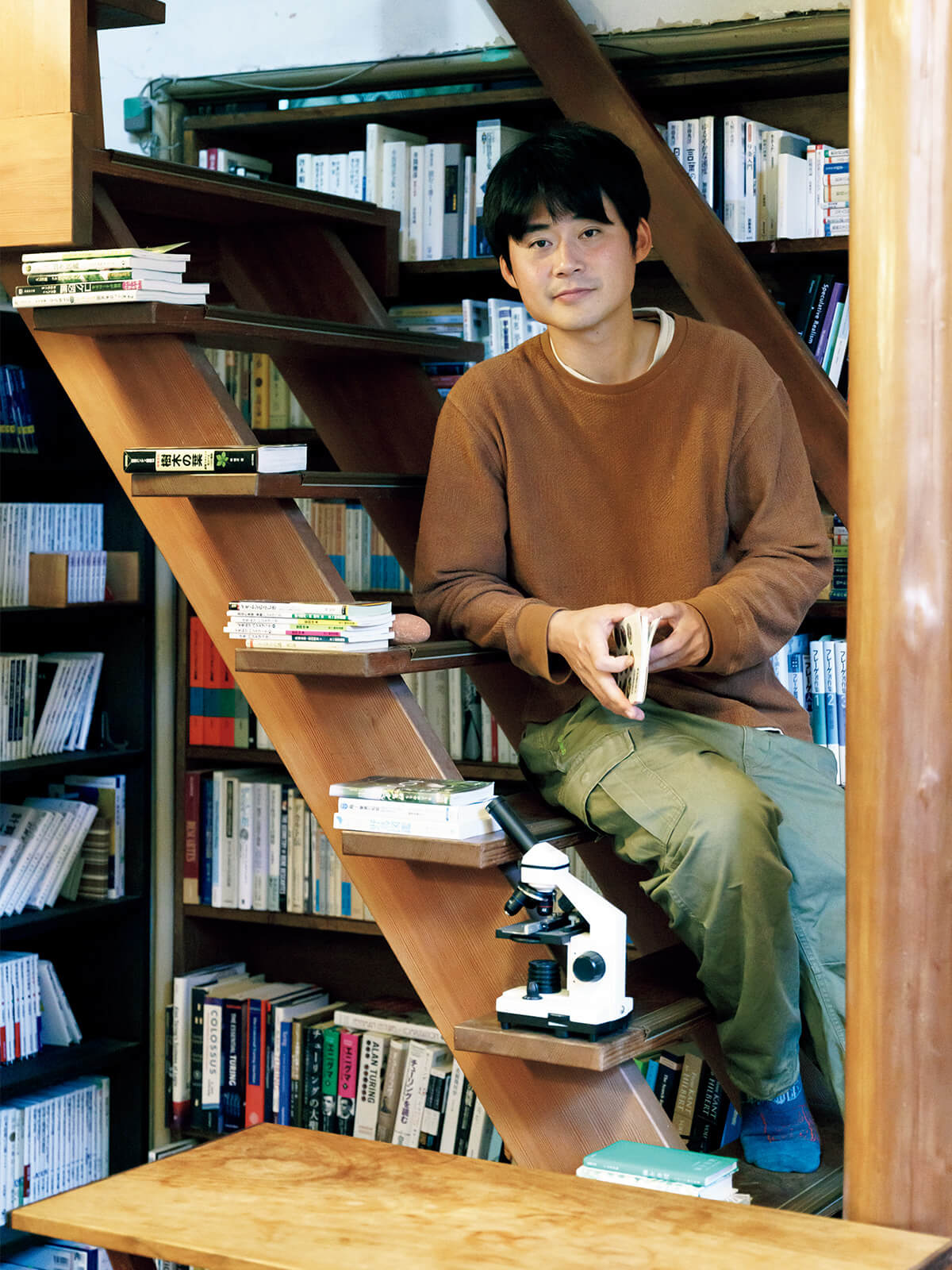

大正時代、さらに前からこの地に立っていたという雰囲気のある建物に、森田さんは約13年前に移ってきた。当初は自宅として利用していたが、2020年より自宅を別の場所に構え、現在は研究室として、この場所で執筆活動やオンライン配信を行っている。

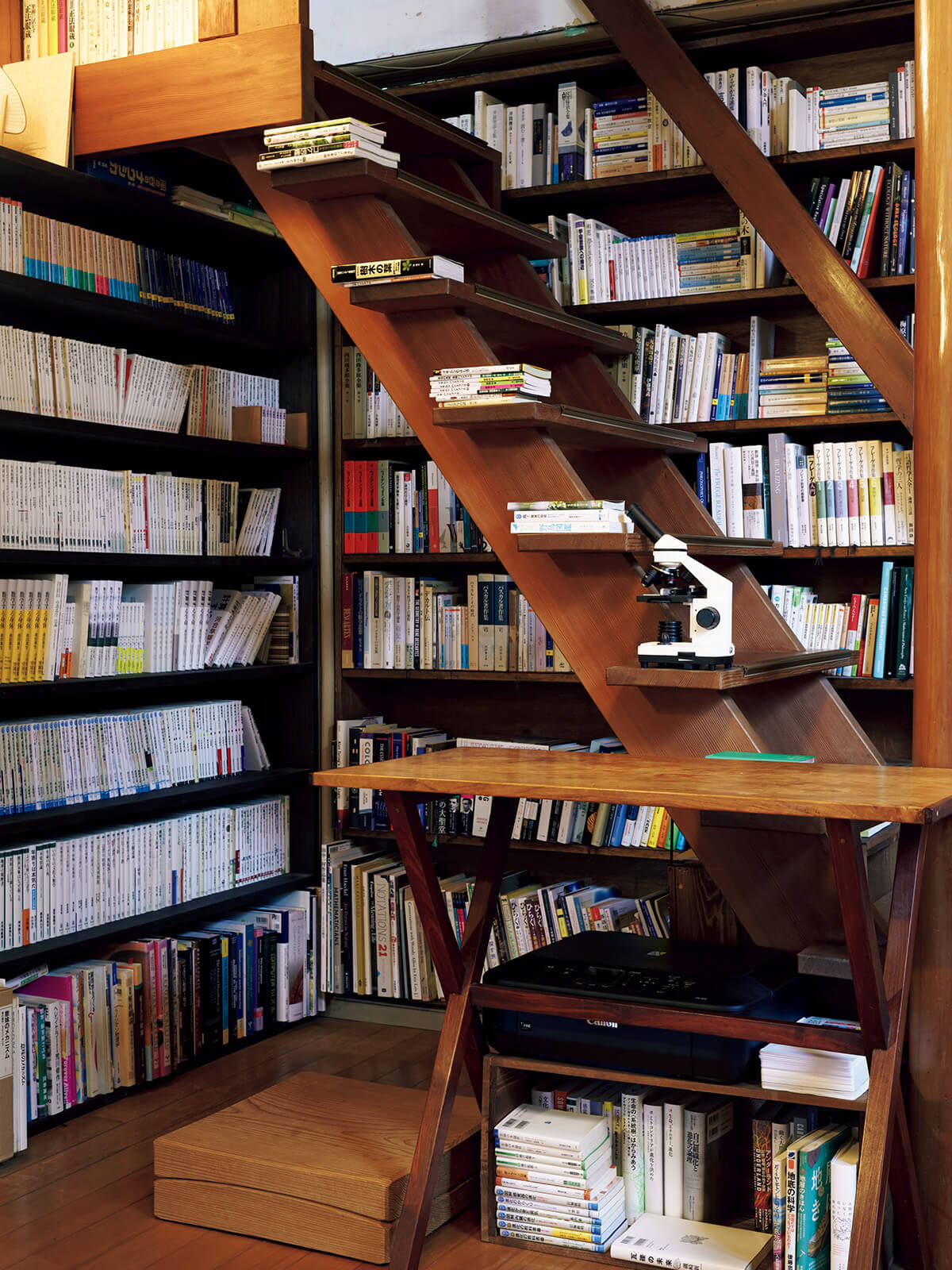

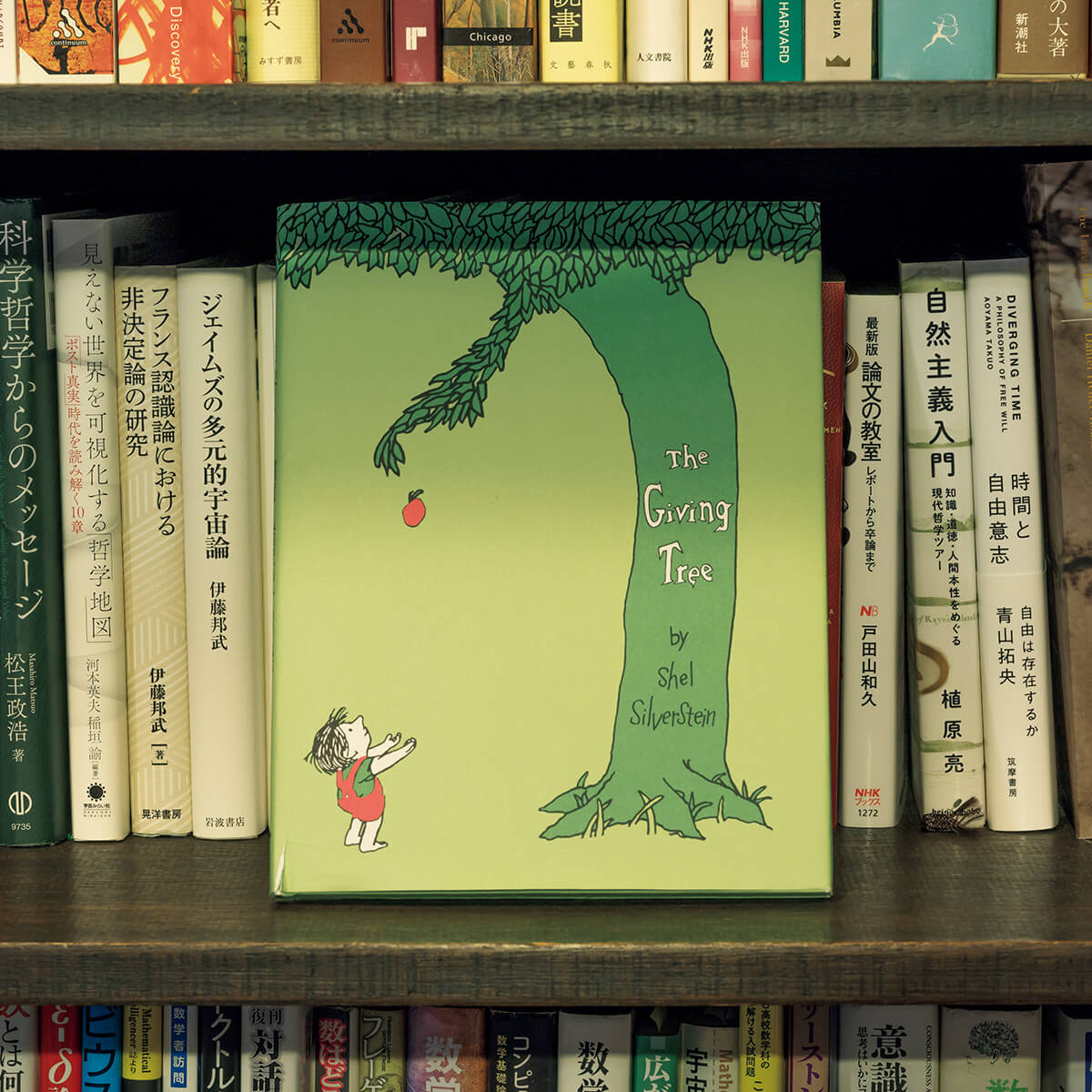

デスクは階段の背後に設置された本棚の奥に設けられており、1階の居間をぐるりと取り囲む本棚には、最近取り組んでいる仕事の本が目に留まるようにまとめられている。ここはもっぱら考え事をする空間だ。研究室の壁という壁、押し入れの中にも本がぎっしりと詰まっている。

「引っ越してきた時には、居間に大きな造り付けの黒い本棚があっただけでした。壁一面を本棚にするのが夢で、まずは『数学する身体』を出版した時に、お祝いとして階段横の本棚を大工さんに頼んで造りました。本を出版するたびに蔵書が増え、それに伴って本棚が増えています」と森田。

現在は、1日3冊以上のペースで本を読む。幼少期から本を読む習慣はあると本人は言うが、昔はそこまで蔵書が多くはなかったという。

“外部記憶装置”としての本棚と、考え続けるための本

「数学ばかりやっていた時は、あんまりたくさん読めませんでした。というのも、数学の本って難解なので1年かけても一冊も進まなかったりします。ここに引っ越してきた頃は、ほとんどが数学の本だったこともあり収まっていました。でも、講演やトークなどをしていく中で自分の興味の対象もどんどん広がり、それと同時に本が増える速度も爆発的に上がってきて、今では全然足りない。壁という壁はすべて本棚にしてしまいました」

本棚は埋まってはいるが奥行きを使って2段などにはせず、きちんと一冊一冊のタイトルが見えるよう置かれている。先ほど本棚は「頭の中」と書いたが、複数のプロジェクトが同時進行しているので、さながら外部記憶装置のような役割を果たしているのだろう。

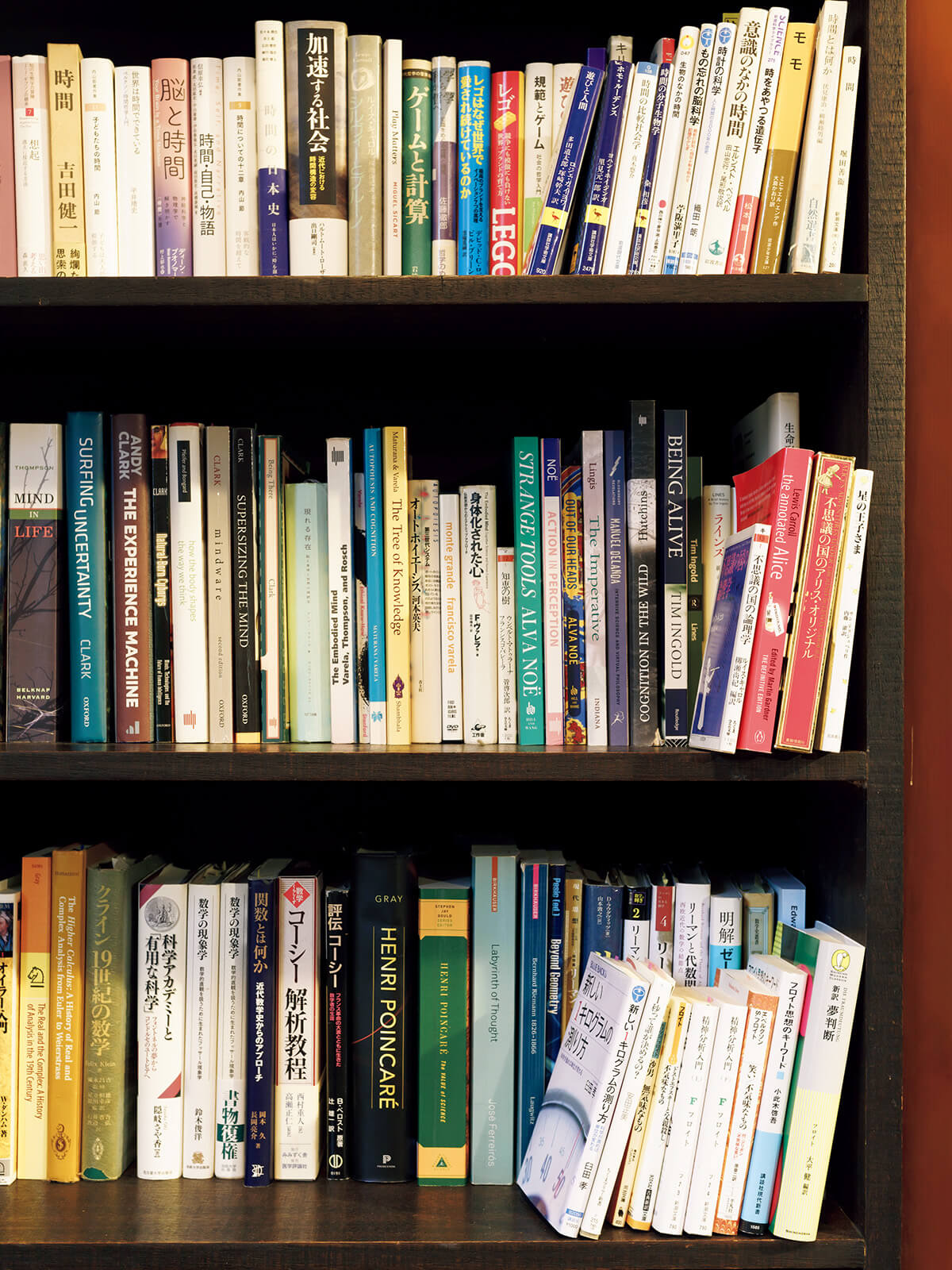

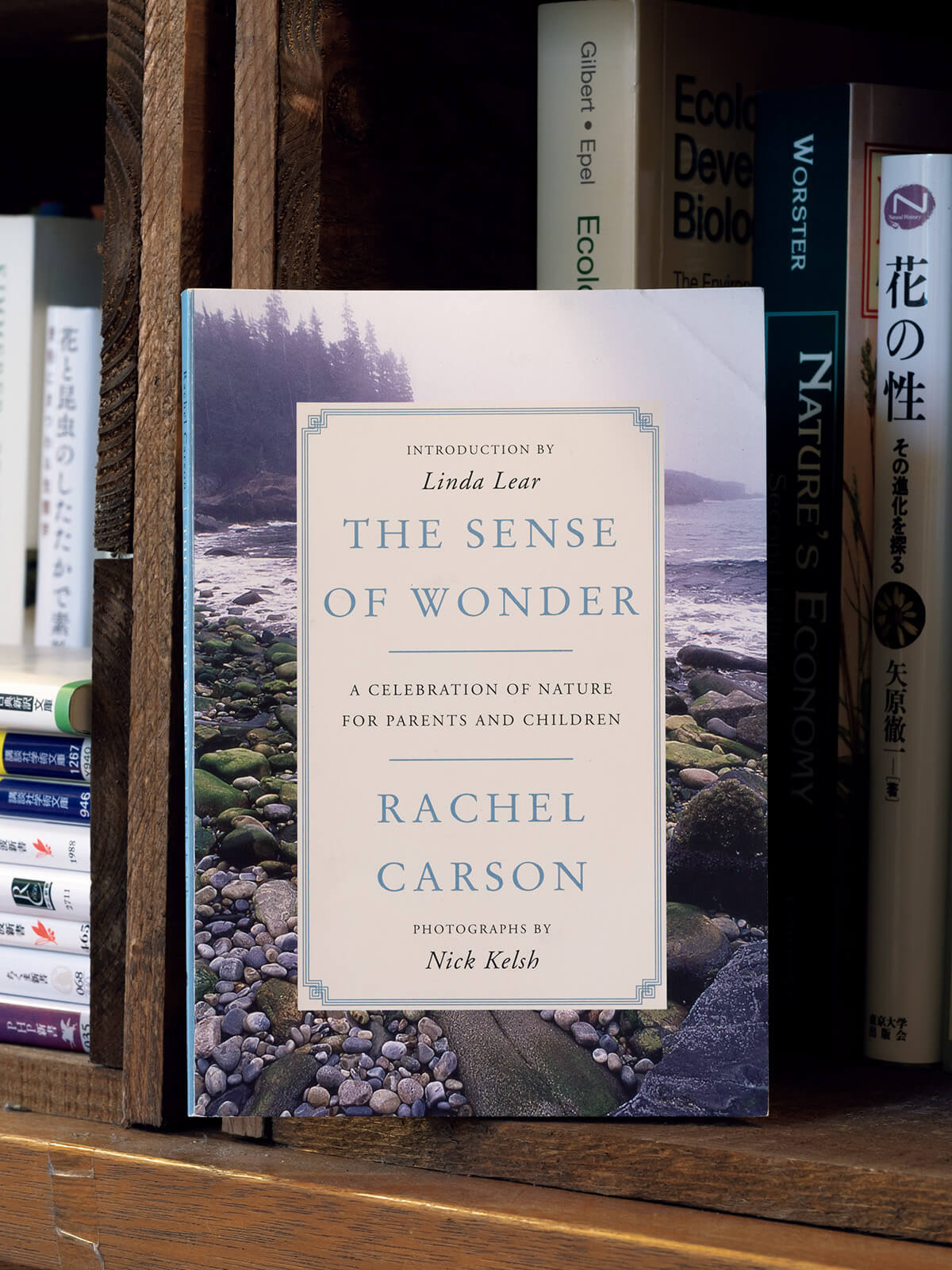

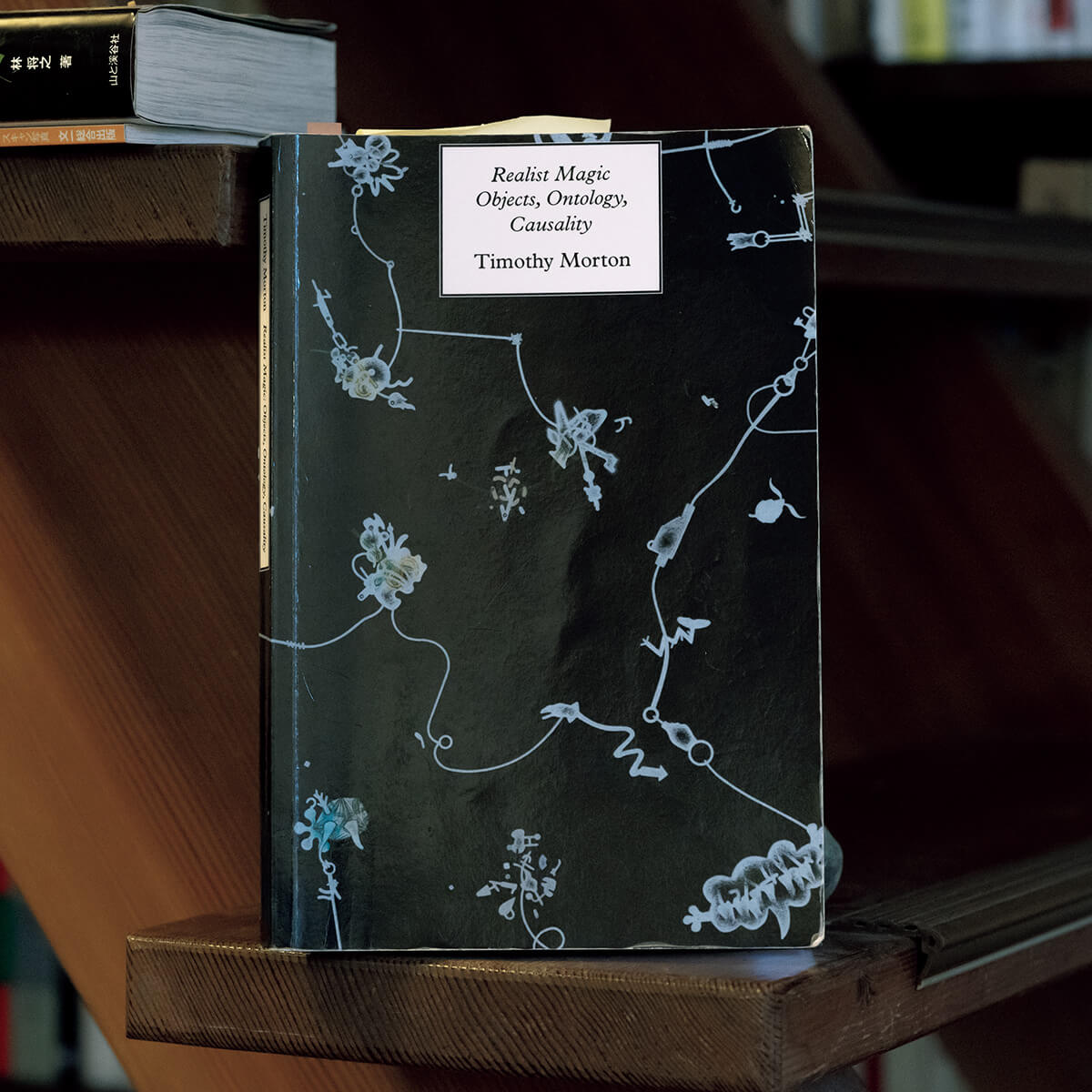

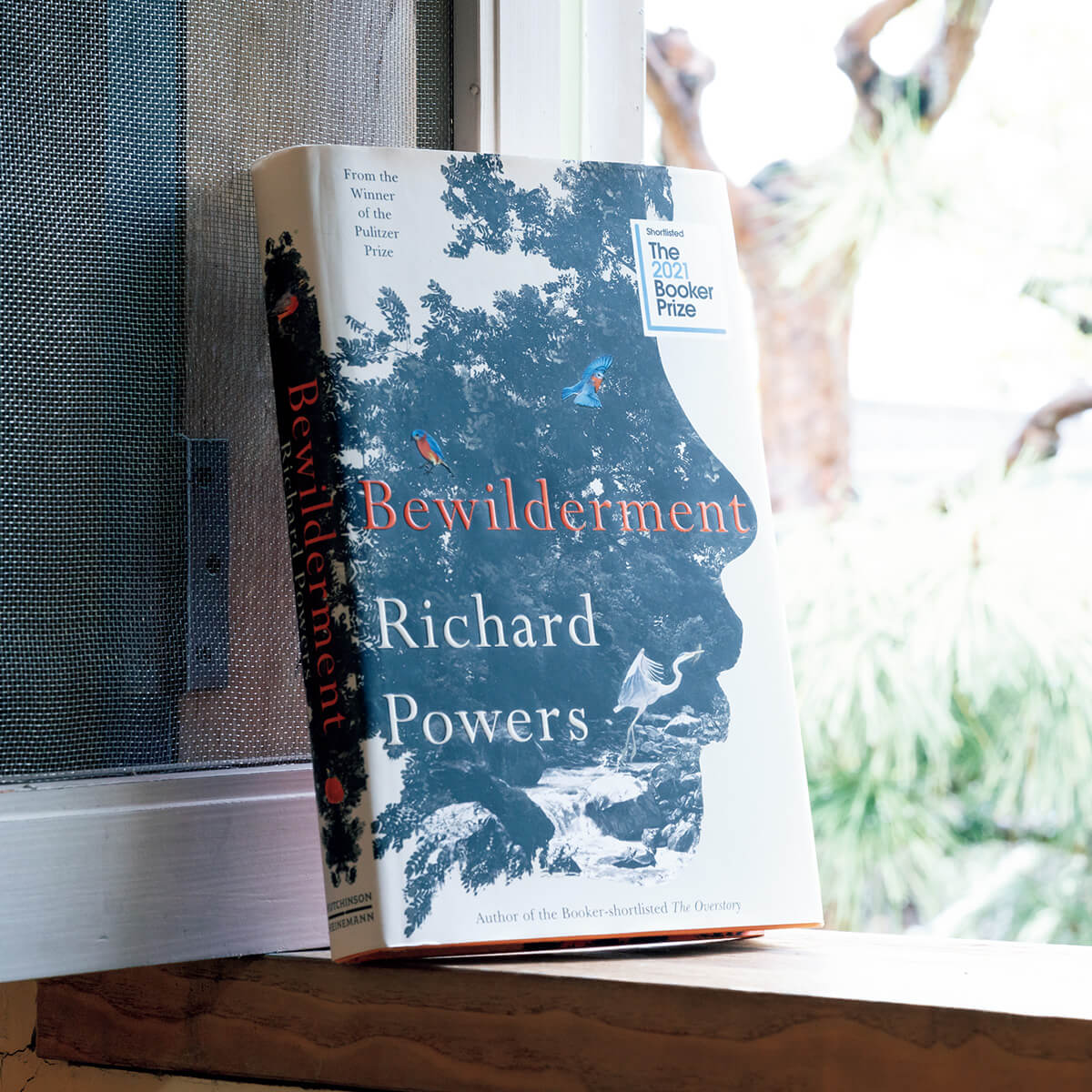

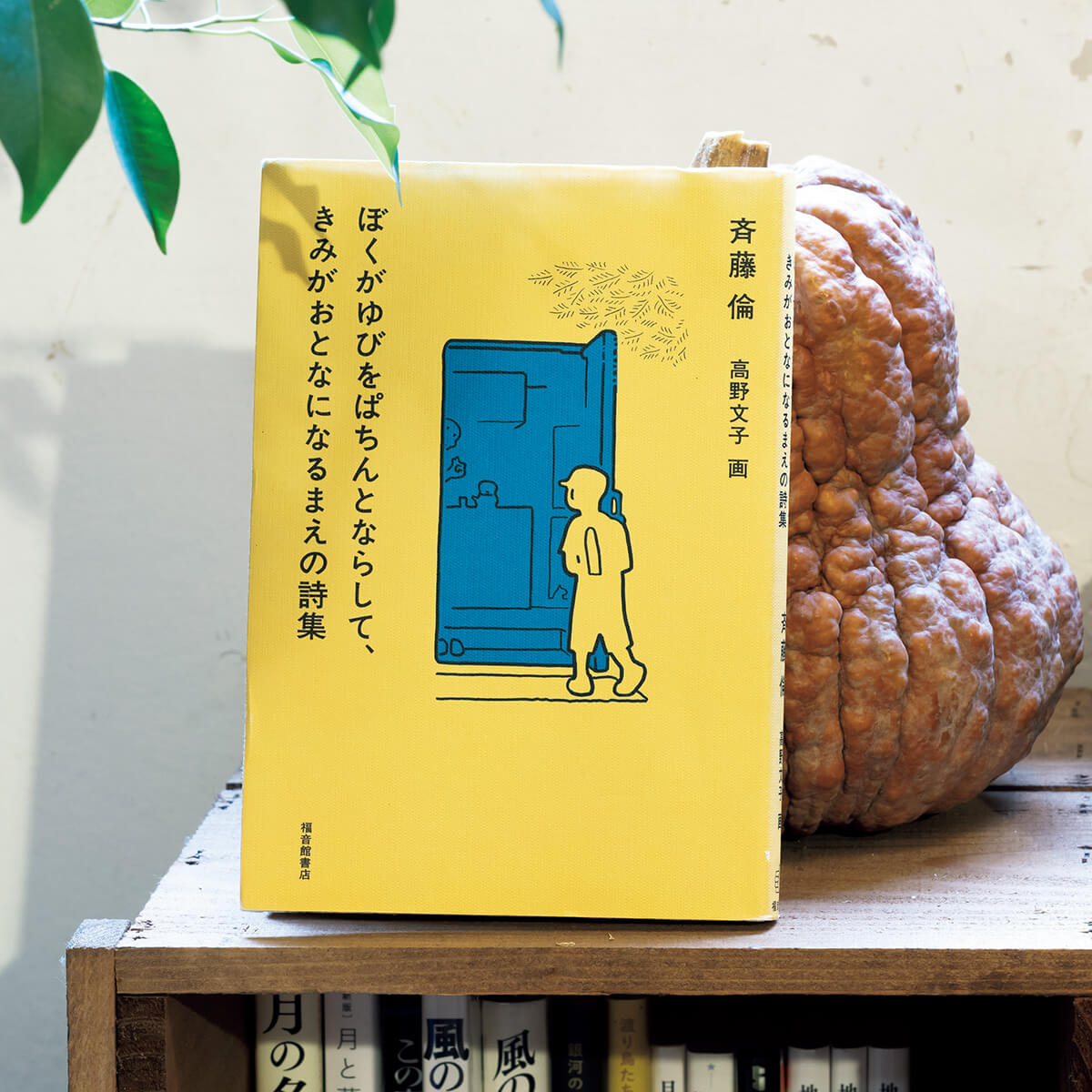

「完全に自分の認知限界を超えていて、自分よりも本棚がしっかりしていてくれないと困る(笑)。2024年春に出版予定のレイチェル・カーソンの『The Sense of Wonder』の新訳に関連して、環境や生物、地球にまつわる本。そして、『数学する身体』『計算する生命』の次の本の構想も練っているので、その軸となる“感じること”と“動くこと”について考察を進めていくための本が、未来の自分が何かに気づくきっかけになるようにと置かれています」

逆に、岡潔やチューリング、芭蕉についての本等、過去の書籍の執筆の際に読み込んで、その後も講演等で引用し言葉が血肉化されている本は、すぐには手に取りにくい場所に収納されて「殿堂入り」していく。

本棚を整理しながら、本が書き上がっていく

哲学、時間、遊び、宇宙、ゲーム理論、身体、ケア……。興味は粘菌のように広がっていく。興味の発端があると「反射的に見境なく」関連本を買い、目に留まる場所に置いておく。

そして、哲学史や数学史等、ある程度体系立てて歴史を俯瞰する項目は人物の生年順に並べる。順番に並べ、目に留まるということが重要なのだ。すると、自身の好きな違う分野の科学者が同時代に生きていたことに気づいたり、本棚(頭)の中で化学反応が起きる。

「ここは収納ではなく、本当に考えるための場所なので、どこに何の本があるかというのはめちゃくちゃ大事です。本を執筆する時は棚の本を並び替えながら作業をしているので、最終的に本棚が頭の中になる」

蔵書を考えながら並べ替えていくことが、そのまま頭の中を整理することに繋がっているのだ。本の読み方も興味深い。森田さんは、「これがないと本が読めない」と研究室のあちこちに置いてある蛍光黄色のマーカーペンを見せながら、本の読み方について教えてくれた。

「線を引くのは言葉を身体に刷り込む作業。最初にざっと読む時に線を引いて、次はマーカー部分を中心に読み返しながら要点をパソコンに打ち込んでいく。その後、トークライブで人に伝える。線を引く、書く、覚えたことを分かち合うというサイクルでかなり一冊の内容が身体化されます」

本を読み、線を引き、考え、対話することで、言葉は身体化される。と同時に「何かを完全に知ることはできない」とも指摘する。

「世の中にある本の冊数からしたら、ここにあるのは氷山の一角ですらない。でも、生き物ってみんなそうで、小さく限られた体で感じて動きながら推論をする。するとその生き物なりの世界を浮かび上がらせていくしかない。だから神の視点に立った完璧な真実なんてものはどこにも存在しない。何かを知ると同時に未知が広がっていく、逆に、これしか読めていない、ということが今の自分の世界を作っているのだと思います」

本を読むことは、小さく限られた自分の世界を少しずつ、しかし確実に様々な方向へと広げていく行為なのだ。