言語コミュニケーション編

漫才の構造分析とは、「あるネタの中で作り手が何を意図し、その意図がどういう結果に結びついているのか?」を言語学的に分析することです。ですから、ここでは「人はなぜ笑うのか?」といった心理的な問題には言及しません。

その上で、まず確認しておきたいのは、「ボケとツッコミとは何なのか?」ということです。多くの人はこの2つを役割分担として理解しているかもしれません。

笑いをとる方がボケ役で、ボケを修正したりするのがツッコミ役であり、ダウンタウンでいうなら、松本人志さんがボケで、浜田雅功さんがツッコミであると。

しかし本当にそうでしょうか。実際、松本さんが浜田さんにツッコミを入れる場合もありますし、浜田さんのツッコミが1周回って笑いをとってしまうこともある。とすると、「笑いをとる=ボケ」、「それを修正する=ツッコミ」という定義は当てはまりません。

こうして見ると明らかなように、実のところボケとツッコミは学術的にはちゃんと定義されていないのです。だから、漫才コンビはボケ役とツッコミ役から成り立っているというのは、私に言わせれば共同幻想でしかありません。

そこで私は、ボケやツッコミを機能や部分として捉えたいと思います。その上で、2人の人物が会話をする中、ボケ的な部分とツッコミ的な部分とが対立することによって生じる笑いとしての漫才を分析したいと思います。

具体的な分析に入る前に、もう一つ確認しておかなければならないことがあります。それはすべての漫才が対立によって組み立てられているわけではないということです。歴史的に見ると、対立による漫才は大阪で発生した文化といえます。

東京の漫才は大きくは対立しません。互いに自慢をし合ったり、バカにし合ったり、コミュニケーションによる笑いが非常に多く作られてきました。ボケ、ツッコミ的な漫才が全国的な市民権を得たのは、テレビで寄席番組をやるようになった60年代に入ってからでしょう。

こうした違いは、おそらく両エリアの寄席での漫才の役割に由来します。東京の寄席においてメインはあくまで落語。漫才は色物でしかありません。だから、トリを取ることはないし、そもそもトリより笑いをとることは嫌われます。

落語ばかり聞いて疲れたお客さんの頭を休ませる役割を期待されているので、声は張らずにまったりしゃべることになる。一方、大阪の場合は落語が色物で漫才がメインです。どれだけ笑わせるかに命を懸けているので、声も張るし、スピード感もあるというわけです。

ところで、こうしたトラディショナルな東京の笑いを現在において実践しているのがおぎやはぎでしょう。

(例1)彼らが「年明けたねぇ」「去年明けたから今年は明けないかと思ったんだけど明けたねぇ」などというとき、どこにも対立は起きず、ただ共鳴しているだけです。

こうした事情があるので、2002年のM-1で審査員だった立川談志師匠は「(リーガル)千太・万吉みたいだ」と評価したわけです。

以下で分析することになるのは、対立の漫才に限りますが、そうした手段以外の方法で成り立っている漫才もあるということを頭に入れておいてください。それでは分析に入っていきましょう。

対立による笑いを解明する

「おかしみの構造図」

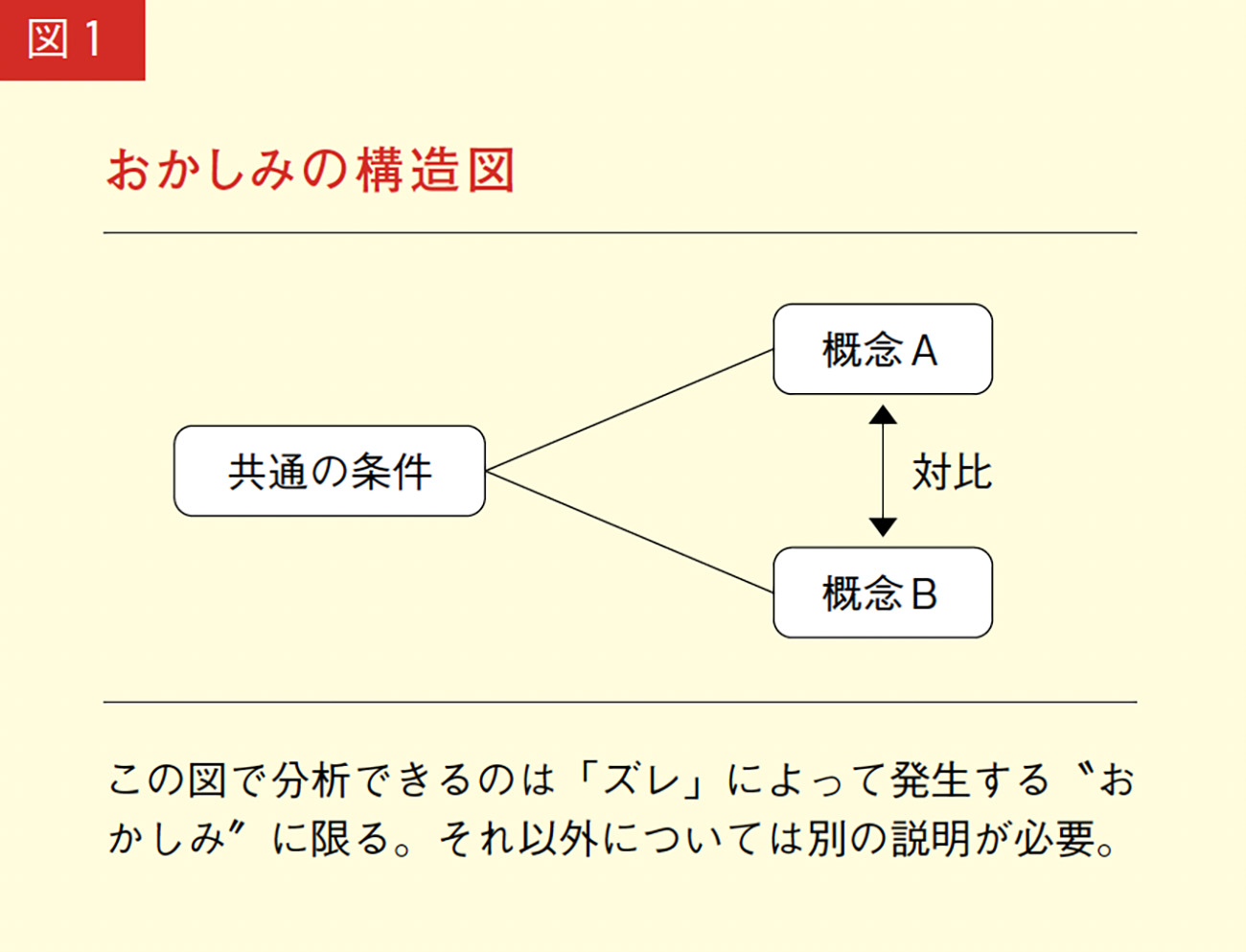

まずは(図1)をご覧ください。これは19世紀のドイツの哲学者ショーペンハウエルの「ズレ」理論を参考にして私が作った、「おかしみの構造図」です。

一口に「笑い」といっても、「幸せによる笑い」や「社交上の笑い」など、それを引き起こす原因はさまざまです。

ここでは分析の対象を「おかしみの笑い」に限定するために、「おかしみ」という言葉を使っています。その上で、対立による漫才においてどこで笑いが生まれるかというと、共通の条件のもとに2つの概念が対比されているときです。

つまり、ある条件が示され、それに対して観客が抱くイメージに対比されるようなイメージが提示されると、笑いが生じるということです。これはそのことを図示しています。

例えば、爆笑問題のネタを見てみましょう。

まず太田さんが「きっとそのへんの有名人の名前を出して、女子高生を口説いたんだろうな。“君、中森明菜って知ってる?”なんて言って」と言い、田中さんが「まあね」と反応する。

それに対し「女子高生なんか有名人の名前に弱いから、そんなこと言ったら大騒ぎして“知ってるー!明穂のお姉さんでしょ?”なんて」とボケて、田中さんが「そんな知り方してるヤツはいねえよ」とツッコむ。

このネタにおいて、共通の条件とは「中森明菜の知り方」であり、概念Aは「歌手、元アイドルなど」。これに「明穂の姉」という概念Bを対比させることによって、笑いを生じさせているのです。

別の例も見てみましょう。ツービートです。

たけしさんがきよしさんに対し「こいつ戦争に行ったことがあるんですよ」「お前、乃木将軍の石碑を見ると涙ぐむっていうじゃねぇか」「いまだに一升瓶に米を入れて精米しているじゃねぇか」と畳み掛け、これに対しきよしさんが「やかましい」とツッコミを入れます。

これは「戦争に行ったことがある人のすること」という共通条件を提示し、それに観客が一般的に思い描くようなものとは対比されるイメージを並列的に連ねていく、いわゆる「カブセ」という技術になります。

あるいは、やすし・きよしには、きよしさんが「この人はただ酒のやすしって有名なんですよ」「お通夜でただ酒を飲んでいるのをよく見かけるんですよ」「やすしの手帳は死にそうな年寄りの名前が書いてあるんですよ」と畳み掛けるネタがあります。

これも対比から徐々に派生させて、笑いのとれる箇所をどんどん増やしていく「カブセ」の一例ですね。

しかし、時代を経るごとに漫才師に与えられる時間がどんどん短くなってきます。最初の漫才ブームのとき、テレビ番組『花王名人劇場』などでは10分、20分やっていましたが、今では長くて3、4分、短いものだと1分なんてこともあります。

そこで、「1つのボケでたくさん笑わせるにはどうしたらいいか?」を漫才師たちは模索するようになります。どうなったかというと、伝統的な技法である相方をいじったり、お互いを批判し合ったりするよりは、そもそも観客が知っているものを利用する方がより効率がいいということになった。

つまり、最初に提示する共通の条件を説明不要な話題にするということです。

フレームを活性化させ

効率的に笑いを生む

この説明不要な話題を素材にした漫才を分析する上で重要になるのが、「フレーム」という認知言語学の概念です。

どういうことかというと、人間の脳の中には、ある程度の年齢になると一つの言葉を聞いて活性化される「フレーム」というものが出てくるという考え方です。例えば、「家」という言葉を聞くと、それだけでその「家」には「屋根」があり「ドア」があり「窓」があるというようなことが想像できます。これが家という言葉を聞いて活性化される一般的な「フレーム」の要素。

それに対して、「ブルーシートで作られた家」のように、家という言葉を聞いてすぐに思い浮かべない周辺的な事柄を対比させることがボケになりやすい。これはシチュエーションにまつわるフレームですが、行動もフレーム化されています。

例えば、「ファミレス」という言葉を聞くと「何名か?喫煙席か禁煙席か?」と聞かれて、席に通されて、お水を出されて……といった一連の流れが行動フレームとして活性化されます。以下、このフレーム論を取り入れて、分析してみましょう。

例えば、ダウンタウンの誘拐犯のネタはどうなるか。松本さんが浜田さんに電話口で「お前のところ、小学校2年生の息子がおるやろ」と聞き、浜田さんが「はい」と答えると、「うちには6年生がおるんや」と言って電話を切る。

これが笑いになるのは、観客の頭の中に“誘拐犯と言えば「何歳の子がいるだろ?その子を預かった。返してほしければいくら用意しろ」と言うもんだ”という「誘拐犯の脅迫電話」フレームがあるから。だから、その秩序を崩すだけで笑いになるのです。

あるいは、2004年のM-1でアンタッチャブルがした、婚約者の父親に結婚の許可をもらいに行くというネタ。

彼らはまず、既に観客の中に「お父さんに結婚の許可をもらうフレーム」が活性化されていることを利用して、自分のお父さんに許可をもらうというボケを挟みました。それは結婚の許可をもらう相手は婚約者の父親であるという前提を逆手にとっているので、フレームがないと生きないボケ。

その後は、「お父さんが許してくれるまで僕はあまりここを動きません」というボケもありました。いずれにしても、「こういうシチュエーションならこういう言葉を言うよね」という既に活性化されたフレームをいじることで笑いを生むアプローチといえるでしょう。

同じくこのフレームを使って、最もシンプルに笑いを作り出したのがナイツです。(例2)

彼らが利用するのは、シチュエーションや行動といった「ことフレーム」ではなく、「言葉フレーム」です。

例えば、「宮崎駿」という言葉を聞いたとき、『風の谷のナウシカ』や『千と千尋の神隠し』など、日本人の圧倒的多数が想像できる作品の題名がありますよね。

それを言い間違えただけで笑いが起きるというのは、「宮崎駿といえばこれ」という「宮崎駿作品フレーム」が観客の中にあるからです。だから、彼らがネタに用いる話題というのは、SMAPやサザンオールスターズ、オリンピックなど、大多数が知っていることが大前提になるわけです。

そういう話題なので、だいたい塙さんが語り始めると「今さらかよ」って土屋さんがツッコミを入れますよね。こうして一番最初に言葉フレームを活性化させてしまうと、後は労せずして笑いがとれてしまうわけです。

また、このフレームには「宮崎駿」みたいな大多数が知っているものだけではなく、何となく意見が分かれるものもあります。

例えば、「たばこの銘柄」なんかはその一つでしょう。「マールボロ」などメジャーなものを思い浮かべる人が多いでしょうが、中には「わかば」という人もいるかもしれない。この3割くらいがわかるかもしれない「わかば」的なものをテーマにするのがチュートリアルです。(例3)

バーベキューに行けば、具を串に刺すということくらいなら、行ったことがない人でもわかるでしょう。しかし、徳井さんはその順番に善し悪しがあるといった美学を持ち込んでしまう。これは「異例結合」というテクニックではあるのですが、話が逸れてしまうので詳しくは触れません。いずれにしても、フレームを使いつつも、ズラすのではないスタイルを模索しているのがチュートリアルです。

あとは、観客の中にはないフレームを作り出すという手法もあります。これは笑い飯。「鳥人」という存在しないものをテーマにしてしまうのですから。誰も知らないもので笑いをとるのは、かなり高度なことです。

分析が容易ではないのが、ブラックマヨネーズです。なぜなら、2人の人物が対立してはいるけど、そこにはボケ的部分もツッコミ的部分もないからです。

ボウリングデートのネタを見てみましょう。

初デートの行き先を悩んでいる吉田さんに、小杉さんが「ボウリングなら楽しく盛り上がれていいんじゃないの?」と提案すると、「そうなると何ポンドのボールを持つかでどう思われるか気になる」と吉田さんはさらに悩む。

「14くらいがいいんじゃない?」と小杉さんが提案すれば、「でも、俺が赤紫の14持ったら彼女が前の彼氏を思い出して泣きおったらどうしようかな」と吉田さんはまた悩む。

以後、同じように「だったら13選んだらええがな」「それやったら前の男より力ないみたいに思われるやん」「ほんなら15選べや。前の男より力があると思われるから大丈夫や」「俺は自分に嘘をついてまで付き合いたくないねん」「考えすぎや」と続くのですが、どっちがボケでどっちがツッコミだとは言えない。

ちょっと神経質な人とちょっと大雑把な人というだけです。そういうパーソナリティの対立が笑いを生むことに気づいたのが、ブラックマヨネーズの発見です。

「○○風のネタ」として挙げた例の出典:サンキュータツオ著『サンキュータツオの芸人の因数分解』(GetNavi特別編集)