シューベルト

弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」ニ短調 D810

うちにある最も古い録音はカペーSQ(SQ:弦楽四重奏団の略記。以下同)のもの(1928年)。録音は古いが、音質は決して悪くない。4人の楽音がひとつに融け合うような優美な演奏に、思わず聴き惚れてしまう。

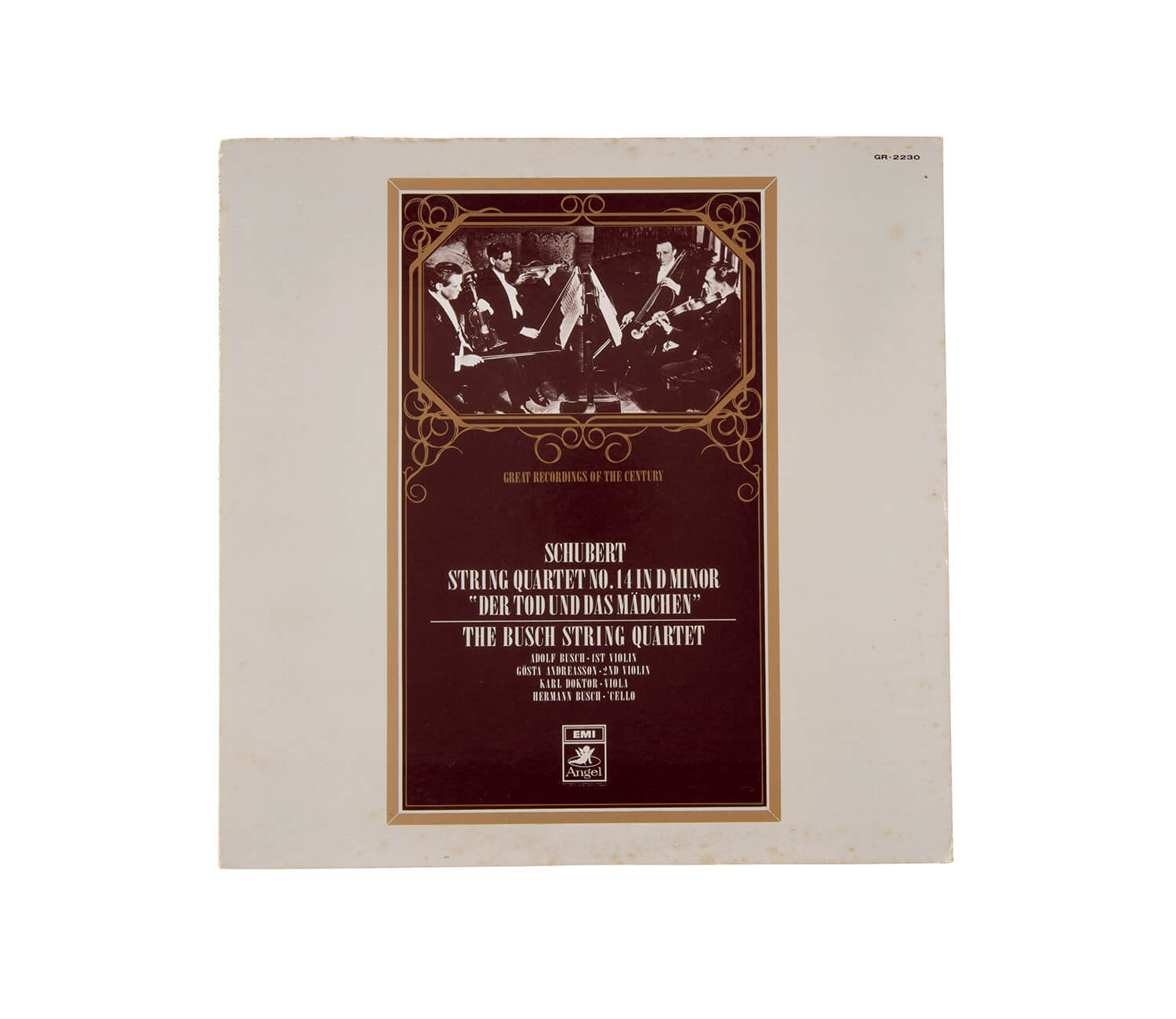

ブッシュSQもやはり戦前のSP録音だが、カペーSQに比べるとより論理的、構築的な演奏になっている。ドイツ的、というか。その音の緻密さは見事だ。カペーSQのような連綿と絡み合う情緒はないが、想念は思索的に深い。

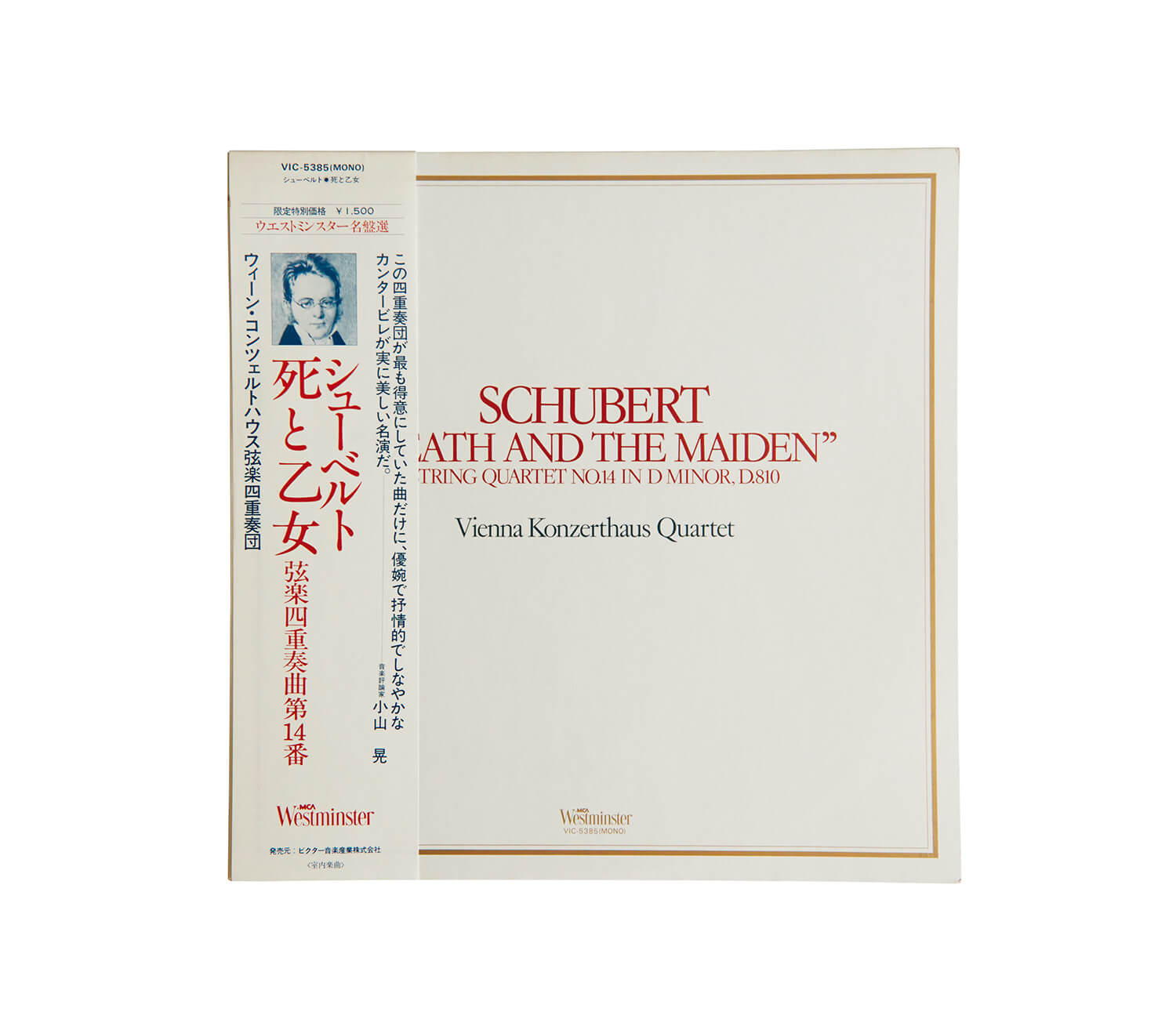

ブッシュSQの演奏がドイツ的だとしたら、ウィーン・コンツェルトハウスSQの演奏は名前通りウィーン的なものだ。その音楽は前者ほど緊密、求心的ではなく、空気がうまく流れるように、構築性がほどよく緩められている。フランツ・シューベルトが生きていた古き佳(よ)き世界の匂いがする(ような気がする)。三者三様、まさに歴史的名演だ。

と、ここまでが「古典的」モノラルの世界で、このあとはステレオ録音の時代に入る。それにつれて演奏スタイルも微妙に変化を遂げる。

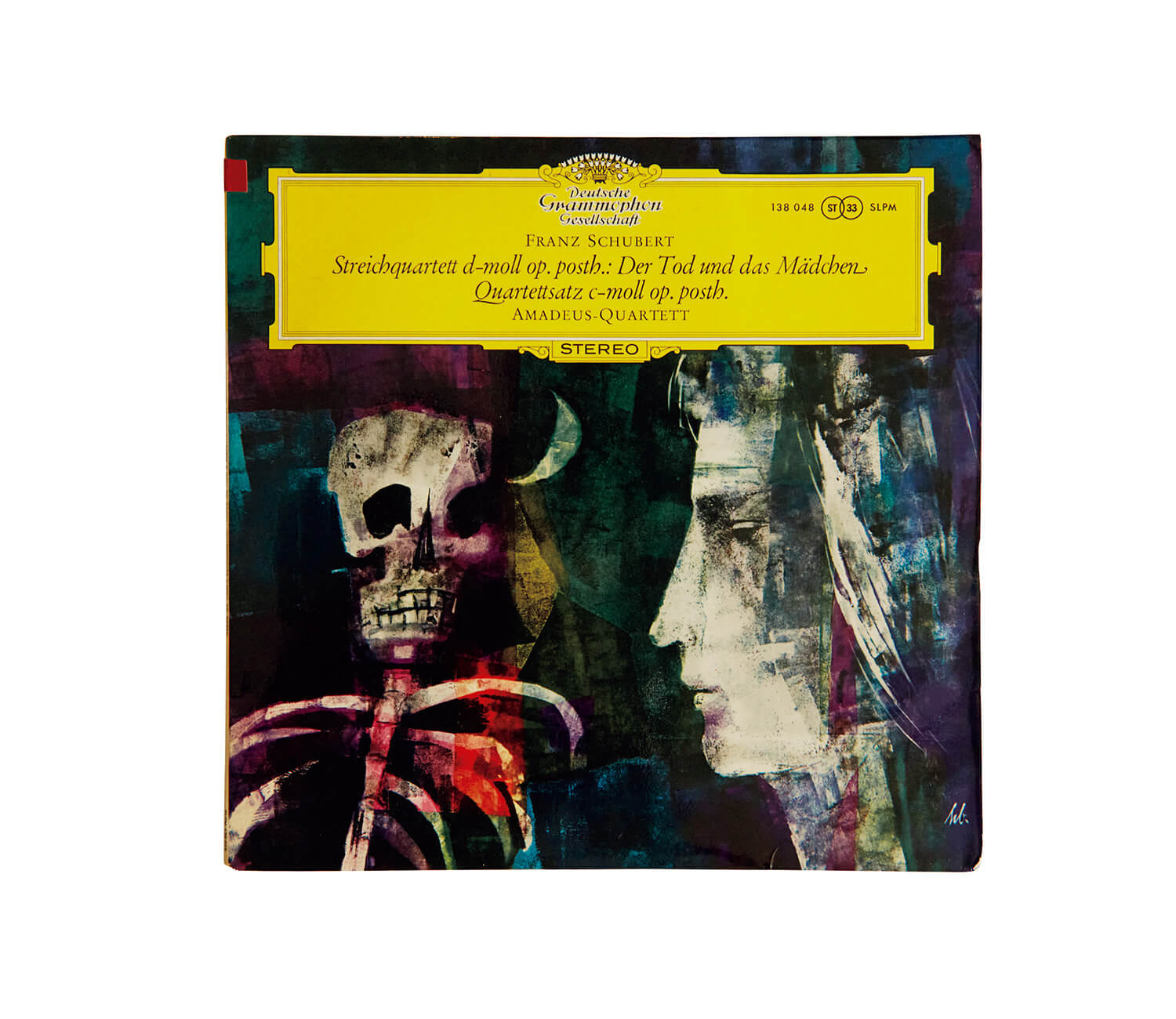

アマデウスSQは基本的にブッシュSQのスタイルを引き継いでいるが、その音楽はグループの一体感よりはむしろ、4つの弦楽器が作り出すコントラストと、それがもたらす緊迫感を追究しているように聞こえる。前3者を聴いたあとでは攻撃的にさえ聞こえる。

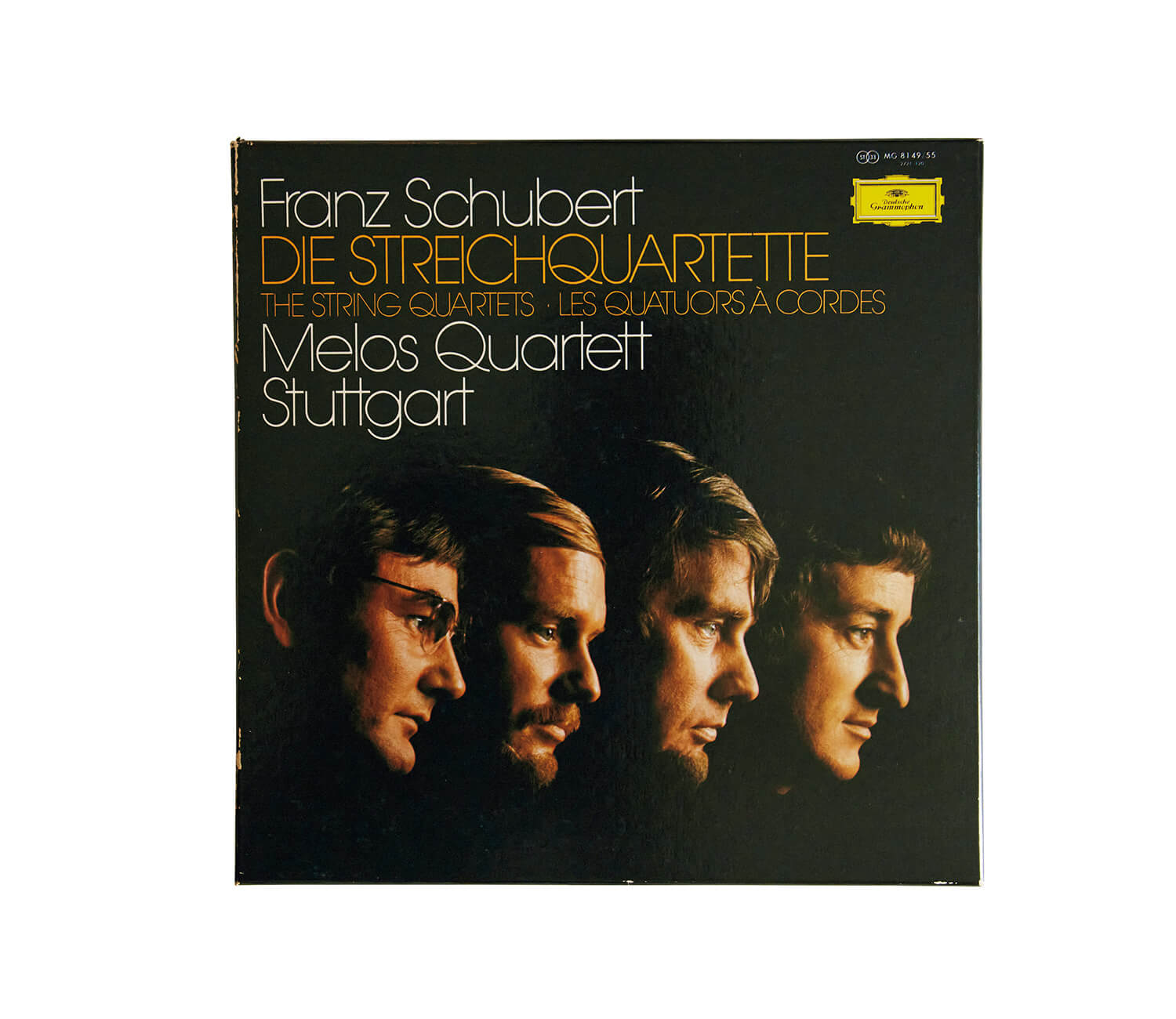

メロスSQは1965年にシュトゥットガルトで結成されたグループ、演奏のラインとしてはアマデウスSQに近いが、アマデウスほど硬質ではなく、緊迫感がいくぶん和らいで、ハーモニーがふくよかになっている。音には瑞々しさが感じられる。2楽章がとくに素敵だ。しかしウィーン情緒みたいなものは見当たらない。

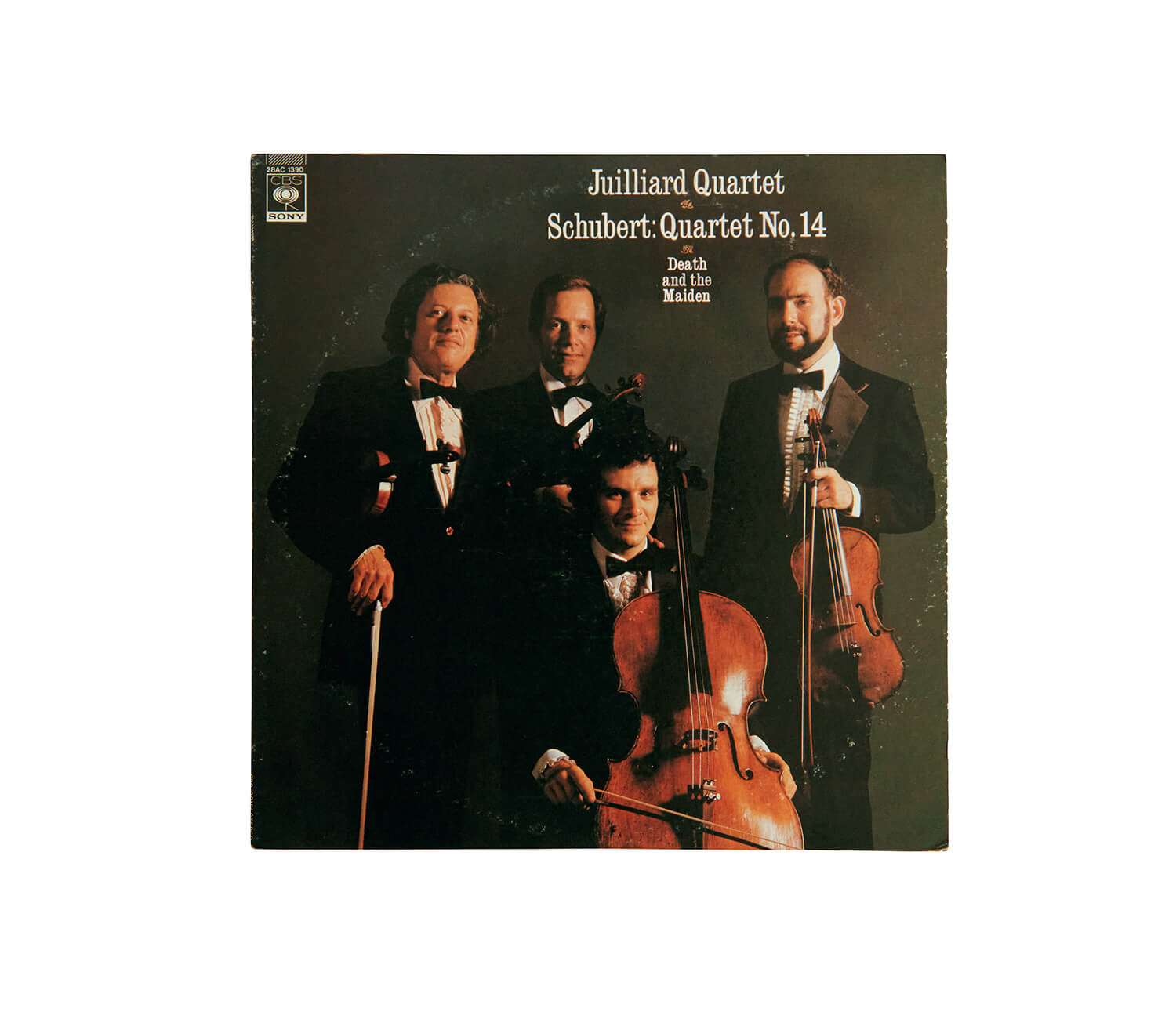

硬派で鳴らすジュリアードSQだが、冒頭の入りは「あれ!」と意外に思うほど繊細で柔らかだ。ジュリアードの売りの鋭いコントラストは、ここでは思い切って抑制され、4人が心を寄せ合うようにして一本の太い、音楽の糸を縒(よ)り合わせている。そこにはストレートな叙情さえ漂っている。かといって音楽が決して軟弱になったわけではない。その音作りの深さには随所で驚かされる。

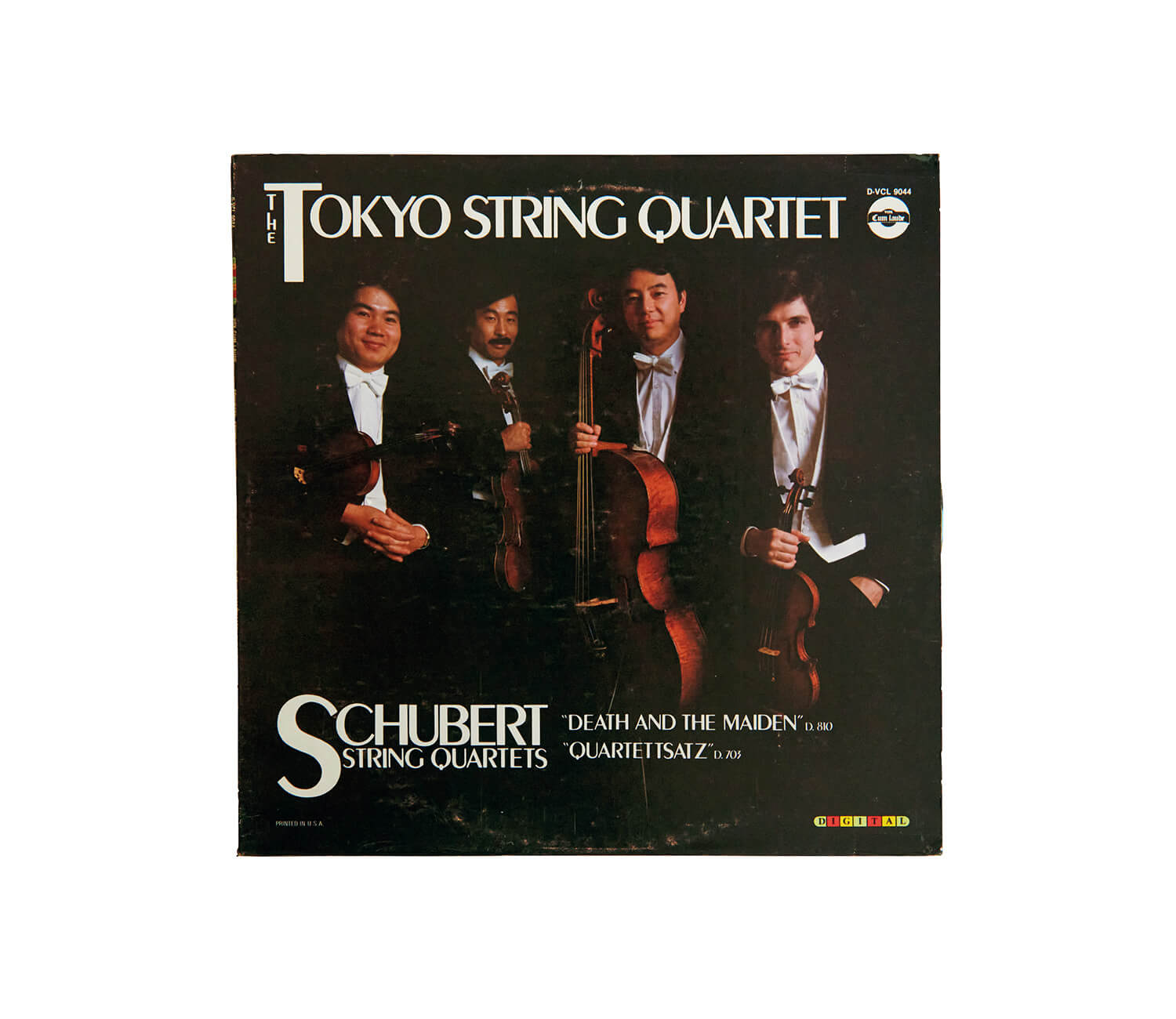

東京SQからはディジタル時代に入る。録音の良さもあり、このグループはとても美しい音を聴かせてくれる。均整の取れたアンサンブル、品の良い音の動かし方、滑らかなドライブ感……実に見事な演奏だと思うんだけど、聴き終えたあとで、ふとカペーやブッシュの演奏が聴きたくなる。たぶん全体的にあまりにもスマートすぎるからだろう。もちろんそれは決して悪いことではないんだけど。