フォーレ

ヴァイオリン・ソナタ第1番 イ長調 作品13

19世紀末から20世紀初頭にかけて、フランス系の作曲家はそれぞれに優れたヴァイオリン・ソナタを書いている。フランク、ドビュッシー、ラヴェル、そしてこのフォーレ。それに比べると、この時期のドイツ系作曲者で優れたヴァイオリン・ソナタを残した人といえば、ブラームスくらいしかいない。どうしてかな?

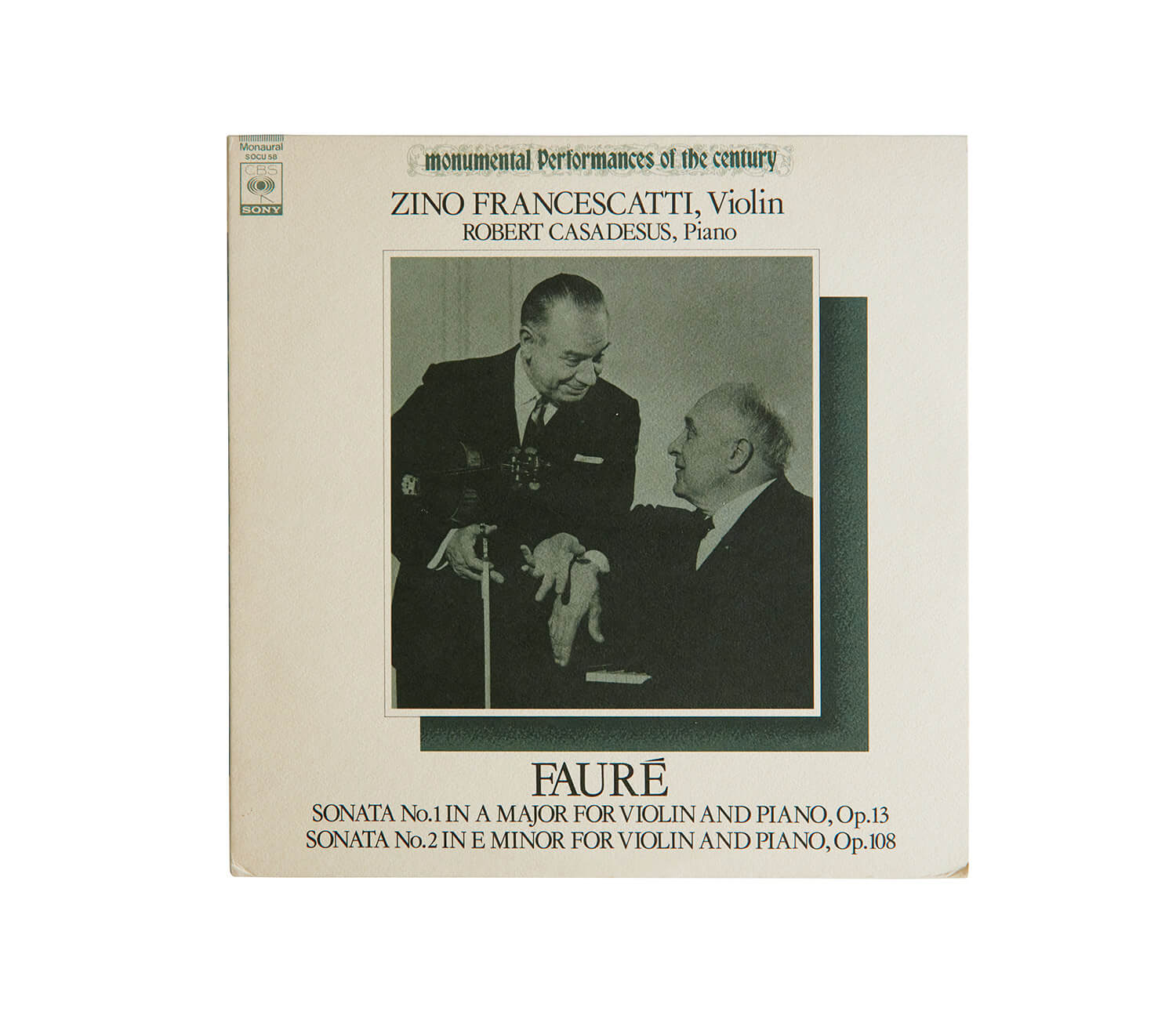

フランチェスカッティとカサドゥシュのコンビは、相変わらず文句なく素晴らしい。録音が古いのがいささか惜しまれるが、それでもヴァイオリンの音色はどこまでも美しく、演奏はのびのびとして、豊かな情感をたたえている。

本場の食材を使って、地元の一流料理人がこしらえた特別ディナーみたいで、出されたものをただもう美味しくいただくしかない……というところだ。

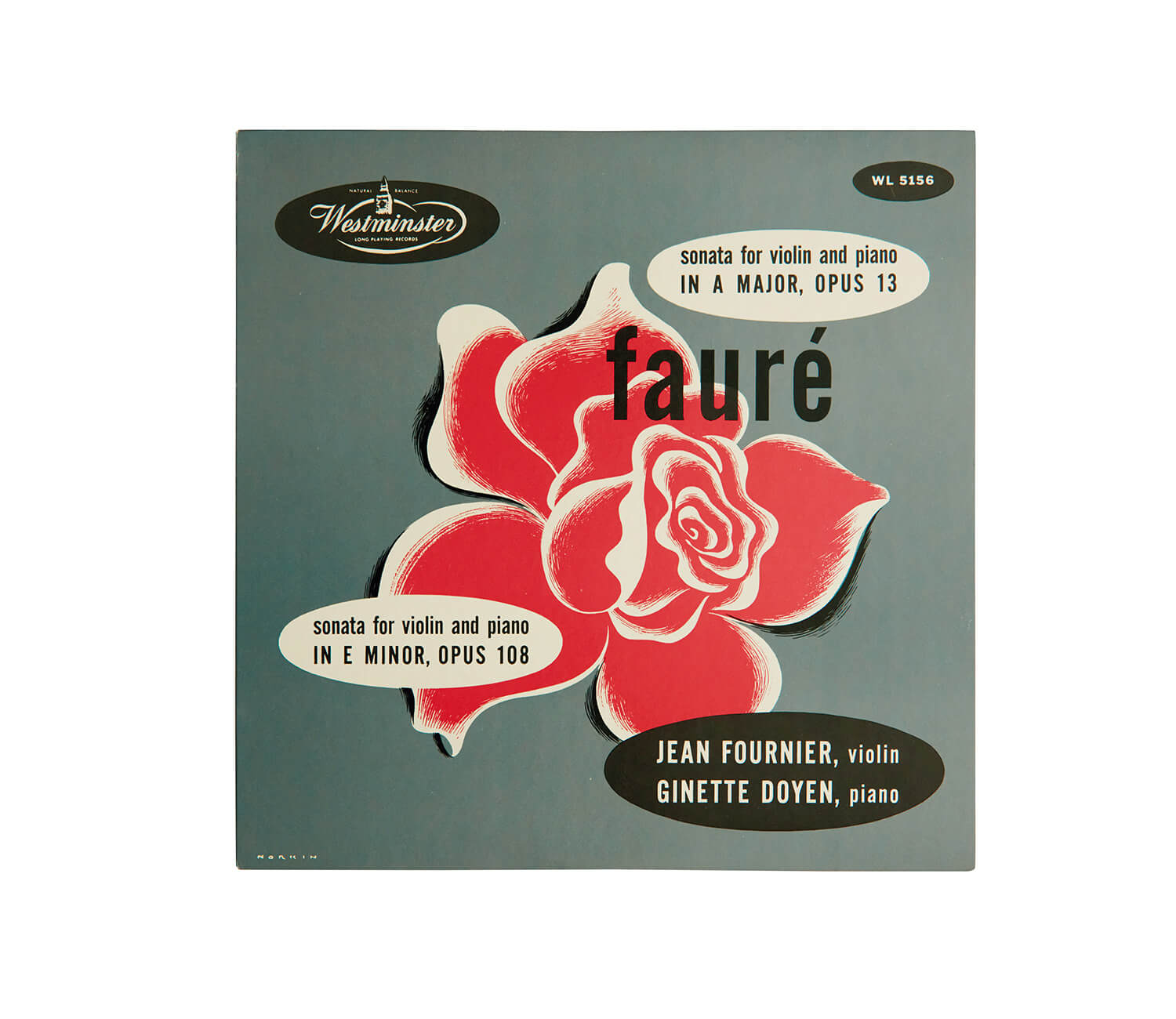

ジャン・フルニエはピエール・フルニエの弟、ジネット・ドワイヤンはジャン・ドワイヤンの妹、どちらも偉大な兄の陰に隠れがちな演奏家だ。そんな2人が組んで、この美しく移ろいゆくソナタを演奏する。

ジャン・フルニエは骨太な演奏家とは言えないだろうが、気品のあるたおやかな音楽を編み出していく。とくにアンダンテの歌いっぷりの美しさは特筆に値する。フランチェスカッティ/カサドゥシュ組に比べるとリズムが軽やかで、若々しい。かりかりしたところは皆無。

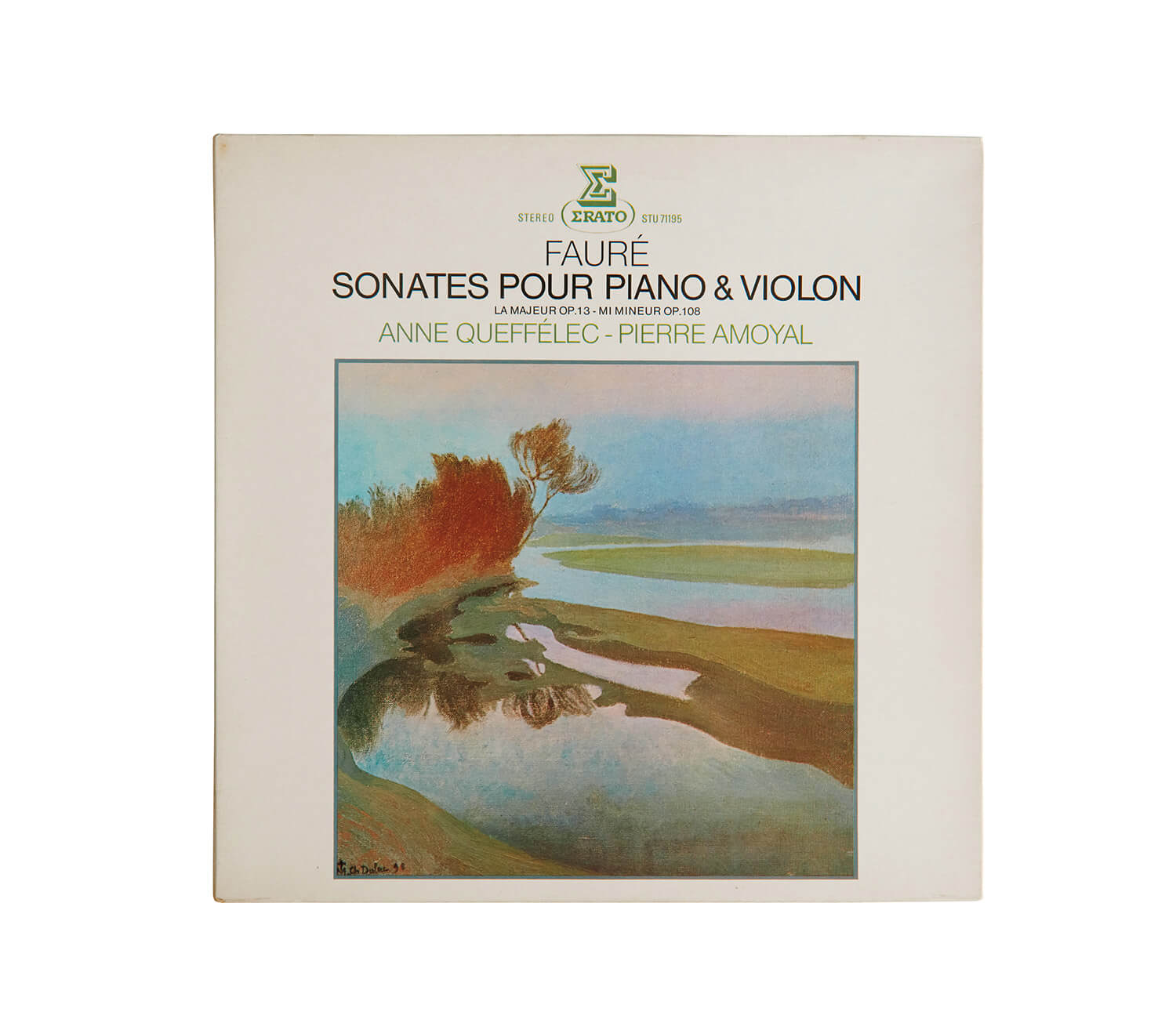

アモイヤルとケフェレックもフランス人2人が組んだチーム。アモイヤルはフランスの生まれだが、アメリカに渡ってハイフェッツの弟子になった。このとき29歳。

同じフランス人でも、フランチェスカッティやフルニエとは世代が違っている。音は繊細で訴求力を持つが、いささか神経質に響くところがある。ケフェレックのピアノは柔軟で落ち着きがあり、ヴァイオリンの硬質さをうまく中和していく。

黒沼ユリ子がフォーレのソナタ(第1番)を2度録音している。75年のパネンカとの共演盤は研ぎ澄まされた、中身の濃い演奏だ。19世紀末のフランス音楽の芳醇な味わいを……というよりは、もっとユニヴァーサルな構築性が強く意識され、真摯に追求されている。

そのぶん、フランチェスカッティやフルニエの見せてくれる洒脱なあしらいとは違う、いわば異なったライン上に置かれた音楽として鑑賞することができる。

しかしその8年後に録音された関晴子との共演盤では、その表現はもう少しマイルドなものになっている。ノー・フリルな、誠実で率直な演奏であることに変わりはないが、音楽に直に突っ込んでいくような鋭角的なアプローチは影を潜め、音色もより穏やかになっている。

品格のある優れた演奏だと思うし、僕は(あえてどちらかといえば、ということだが)パネンカとの盤よりはこちらの演奏の方を個人的には好んでいる。どちらにせよ、何度も聴き返したくなる演奏だ。