ドメニコ・スカルラッティ ピアノ・ソナタ集(ハープシコードなど編)

現代ピアノの演奏でスカルラッティを聴いていると、ハープシコードでの演奏が聴きたくなるし、ハープシコードで聴いていると、今度は現代ピアノでの演奏が聴きたくなる。どちらにもどちらの良さがある。スカルラッティの音楽はそういう多面性を持っているみたいだ。

日Angel GR2121〜2/2枚組(1934/39年)

ハープシコードでスカルラッティといえば、どうしてもランドルフスカ女史になってしまう。彼女が戦前戦中におこなった一連の吹き込みは、スカルラッティの再発見に留まらず、ハープシコードという楽器の復権にも大いに寄与した。

ただし彼女の楽器はかなり大幅な「改良」を受けており、昔の楽器とは音色もファンクションもかなり違っている。またその演奏スタイルも、現在の「古楽器演奏」と比べると歌い回しの幅がぐっと大きく、「ちょっとやりすぎじゃないか」と感じるところもある。

でも彼女の演奏するスカルラッティを聴いていると、しばしばその自由な響きに胸を打たれもする。その音楽は僕らに「ああ、世界にはかつてこういうのびやかな、典雅な時代もあったんだな」という実感をもたらしてくれる。

Supraphon 50688(1965年)

ルージチコヴァーはチェコ生まれの女性ハープシコード奏者。1941年から45年までナチの強制収容所に入れられ、戦後に演奏活動を始めた。的確な音色と優れたリズム感覚を持った演奏家だ。宮廷的な華やかさや軽妙さよりは、音楽の本質にまっすぐ迫ろうとする意欲がある。

まるでバッハの作品を弾いているような生真面目さが感じられる。上質な演奏だが、「スカルラッティ風味」を求める人はいささかの不満をそこに感じるかもしれない。

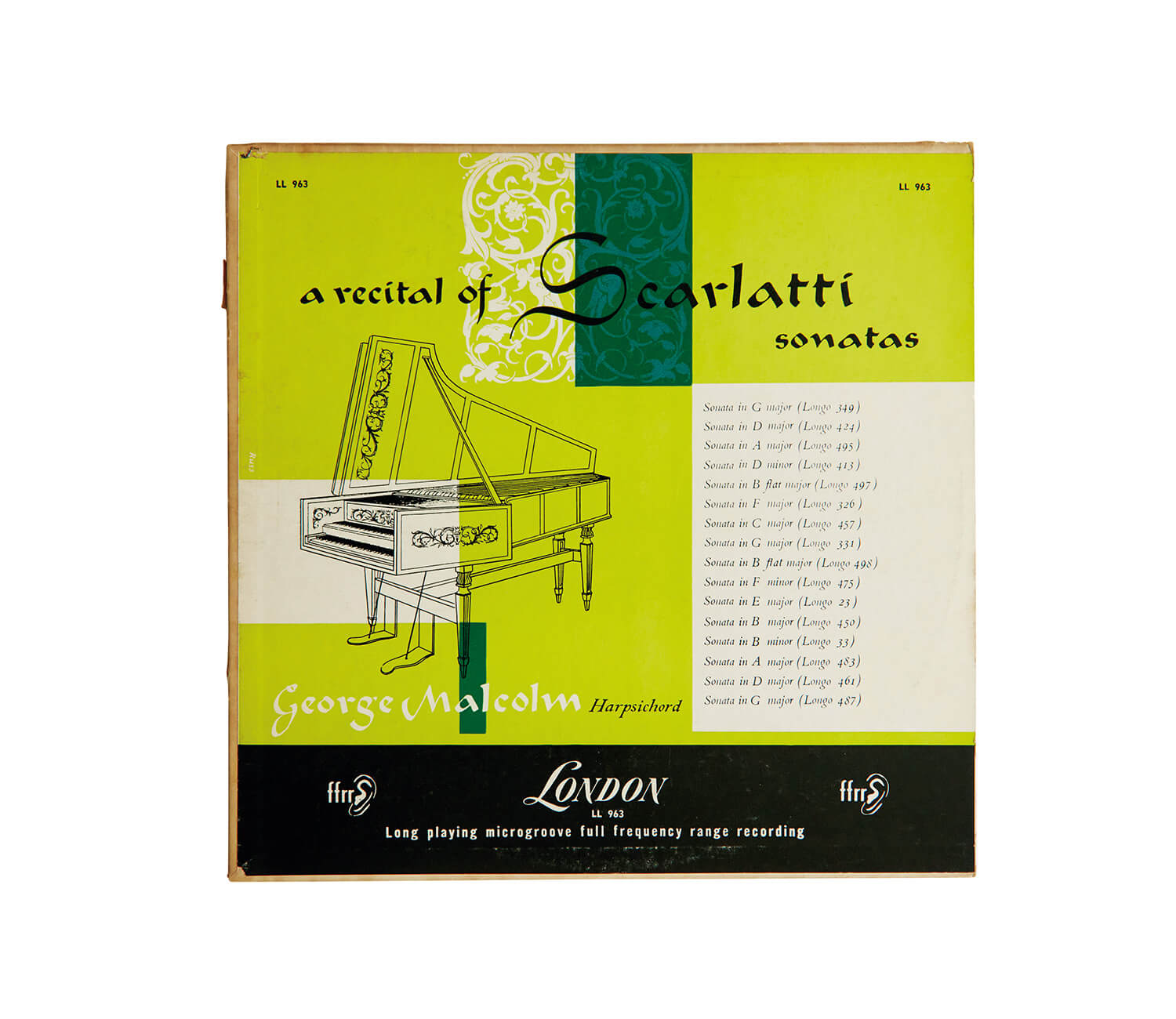

London LL-963(1954年)

ジョージ・マルコムは英国のピアニストだが、ハープシコードを好んで演奏し、バロック音楽の草分けとしても有名だ。ランドルフスカほどダイナミックでもなく、ルージチコヴァーのように求道的でもなく、縁側の日だまりのような中庸を得たスカルラッティを聴かせる。

まるで現代ピアノを弾くような感覚でしれっとハープシコードを弾きこなす人で、昨今そういう人はあまり見かけないから得がたい存在かもしれない。

CRD CRD 1068(1981年)

若き日のトレヴァー・ピノックが演奏するスカルラッティはとてもぴちぴちしていて、リズム感が素晴らしい。ピノックは古楽の「専門家」で、ハープシコードの演奏にも長けており、実にすらすらとスマートにスカルラッティを弾きこなす。

この「すらすら感」がときどき息苦しく感じられてしまうのだが、このへんは僕の個人的な好き嫌いかもしれない。

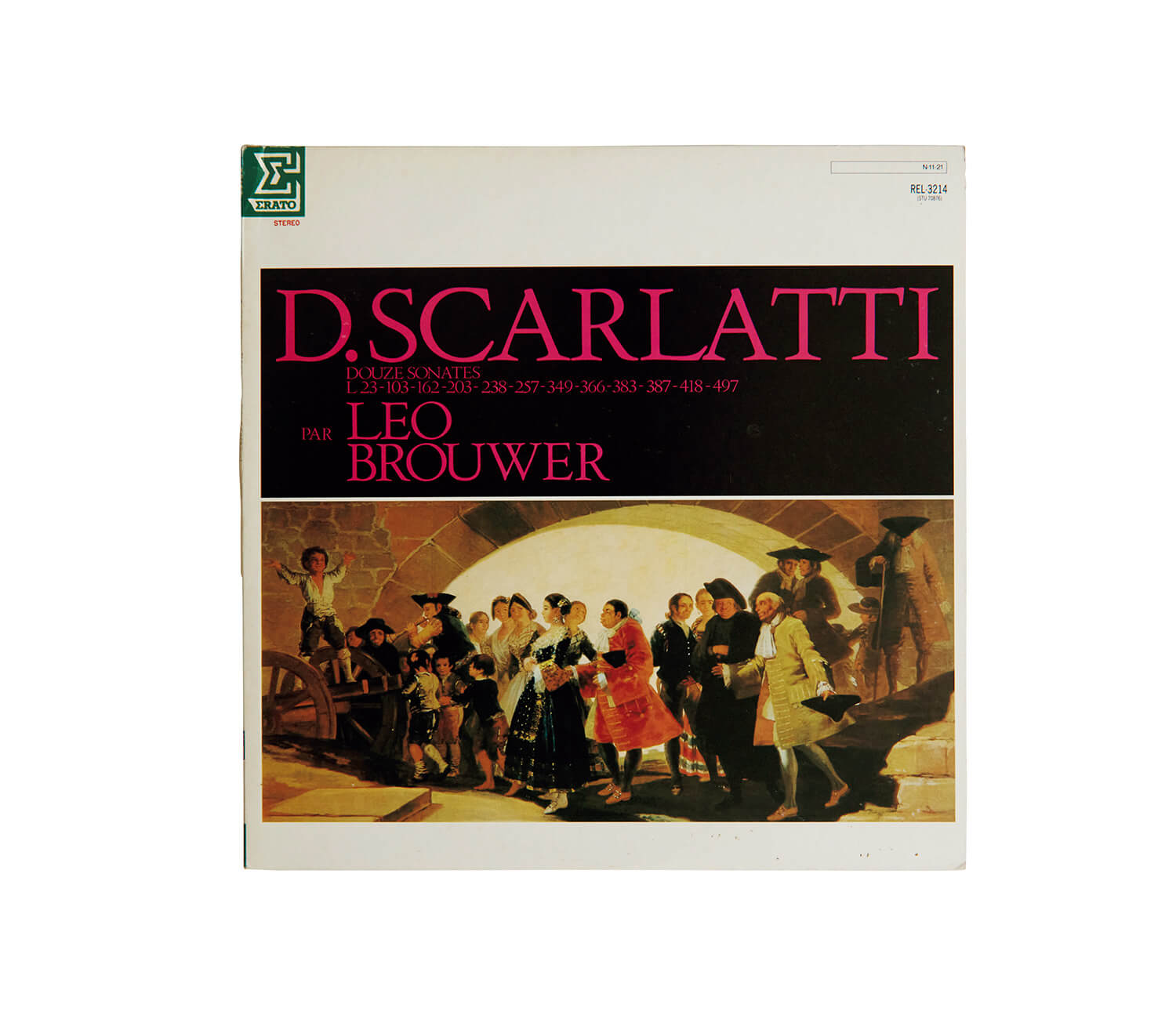

日Erato REL-3214(1974年)

キューバのギタリスト、レオ・ブローウェルは、ギター用に編曲したスカルラッティを弾いているが、この演奏がまことに素晴らしい。

そのへんのハープシコード奏者より遙かに正統的で、そして説得力を持ったスカルラッティだ。とくに何か奇をてらっているわけでもないのだが、現代の匂いを鮮やかに感じさせる生きの良さがそこにはある。いつ聴いても音が実に若々しいのだ。どうしてだろう?