有名建築家やデザイナーの作品群が彩る世界

モダン建築というものは個人的にも好きで写真集でもたくさん見てきましたが、映像という“動き”のある中で眺められるのは、また違った喜びがあります。2020年に公開された『コロンバス』は、アメリカ・インディアナ州コロンバスが舞台となった作品。

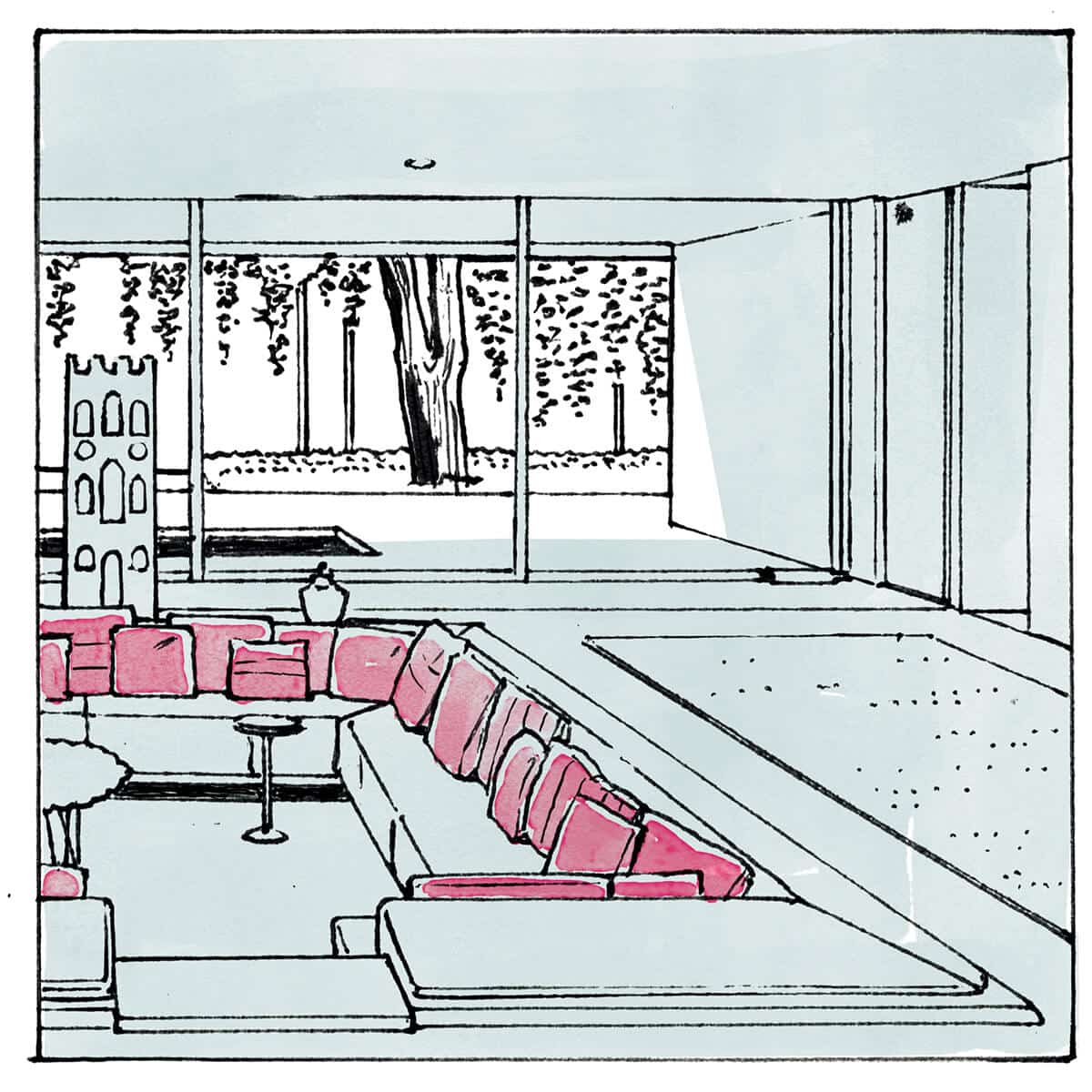

ここはエーロ・サーリネンをはじめとする多くの建築家が手がけたモダニズム建築がある町として有名です。劇中に出てくるサーリネン設計のアーウィン・ミラー邸のインテリアは、当時ハーマンミラー社のテキスタイル部門デザインディレクターだったアレキサンダー・ジラルドが担当。サーリネンのチューリップチェアをはじめ、ガラス作家のアダム・ヤブロンスキーの作品もさりげなくテーブル上に並んでいます。

アーウィン・ミラーは、カミンズ・エンジンという会社のオーナーで、コロンバスを建築の町にしたキーパーソン。カミンズ・ファウンデーションという基金を設立し、新しい公共施設の設計費を負担し、名建築家に依頼して銀行や教会などを造らせたことで、この町にモダン建築がいくつも残されることになり、この映画にも多く登場します。

『ル・コルビュジエとアイリーン 追憶のヴィラ』もまた、ストーリーよりも建築や家具、周辺環境が気になって仕方がない作品。モダニズム建築の聖地とも呼ばれる南仏カップ・マルタンにデザイナーのアイリーン・グレイが建てた海辺の家〈E-1027〉が舞台。

建物のみならず、彼女のデザインしたマスターピースともなる家具類も観ることができます。アイリーンはアール・デコのデザイナーだと思われがちですが、実はどこにも属さない孤高のデザイナーでもありました。物語には彼女の才能に嫉妬するル・コルビュジエが登場します。〈E-1027〉はしばらく彼女の作品ということが伏せられていましたが、この映画で事実が広く知れ渡ることになります。

初めて観た時には気がつかなかったのですが、アイリーンが自身のギャラリーの閉鎖の話をするシーンで、彼女が使っている万年筆は、イタリアの最も古い万年筆メーカー〈アウロラ〉のアイコニックな定番《AURORA 88》でした。建築家マルチェロ・ニッツォーリによって1948年にデザインされたものです。ネイビー基調のレジン(樹脂)の落ち着いた色合いが、控えめな中にも芯の強そうなアイリーンの人柄にマッチしていて、シーンに深みを与えていました。

日本のモダンデザインを象徴した『東京オリンピック』

日本が戦後を経て高度成長期に突入した時に開催された、1964年の東京オリンピック。初の国内オリンピックにどう向き合うべきか、市川崑監督の映画『東京オリンピック』からは、当時の日本の発展につながる勢いが感じられます。さまざまな分野において新鮮な空気が漂っていて、これを機に日本のモダンデザインも盛り上がりを見せました。

キービジュアルとなるポスターは、日本のグラフィックデザイン界を牽引した亀倉雄策によるもの。丹下健三が設計した国立代々木競技場、村田政真による駒沢陸上競技場、山田守による日本武道館など、当時の気鋭建築家たちの、まるでモニュメントのような建物を当時の空気感の中で観ることができます。

製作費用が足りなくなった市川監督は、追加協賛金を援助してくれた日本オリベッティへのお礼として、国立競技場前に設置されたプレスセンターで、各国報道記者がオリベッティのタイプライターに打ち込んでいくシーンを撮影しています。

そこで目立って使われていたのは、マルチェロ・ニッツォーリによる《Olivetti Diaspron 82》モデル。ほかにも〈アディダス〉や〈プーマ〉〈オニツカタイガー〉〈アサヒシューズ〉など、さまざまなローテクスニーカーも観ていて微笑ましい。

マラソン競技で伴走する大会本部の車は、ダットサン・ブルーバード2代目、1200デラックス。この2代目の登場でそれまでのクラシカルな車のデザインはモダンな方向に変わっていくなど、この大会はスポーツだけでなく、多くの分野で先進的なデザインを推し進める役目を担ったといえます。

モダンデザインが花開いた時代の欧米映画の魅力

欧米の1960年代、70年代はデザインシーンが面白く、それは映画にもしばしば登場します。例えば、ジャック・タチ。『ぼくの伯父さん』や『ぼくの伯父さんの休暇』が有名ですが、ここでは『プレイタイム』をおすすめしたい。公開当時、興行的には成功しませんでしたが、改めて観るとそのデザイン的な情報量の多さに気づかされます。

冒頭のオルリー空港のシーンでは、花店やキオスクの什器(じゅうき)、シガレットの自動販売機、国際便の青いポスト、待合所のカウンターのデザインなど出てくるものにいちいち手が込んでいてディテールへのこだわりもすごい。ジャック・タチが活躍した時代は、ル・コルビュジエが都市構想を提案した時代と前後しており、『プレイタイム』にも大きく影響を与えていると思われます。

タチは、コルビュジエの都市開発とミース・ファン・デル・ローエの高層ビルの要素を併せ持ったような「TATI VILLE」と呼ばれる巨大セットを造り上げました。空港、高層ビル、ラウンドアバウトまで、ほぼすべてが巨大セットで撮影されているのには驚かされます。

劇中には当時のミッドセンチュリーなデザインが随所に出てくることもあり、何度観ても発見があります。そして、飄々(ひょうひょう)としたタチの存在感──スレンダーな体形と長すぎる膝下のアンバランス感、ハットとステンカラー、丈の短いスラックス、アーガイルソックス、パイプをくわえたシルエットなど、彼自身が何よりもグラフィカルであることが、この映画をデザイン的に特徴づけていると言えるでしょう。

またアメリカ映画の『幸せはパリで』は、カトリーヌ・ドヌーヴとジャック・レモンのロマンティックコメディ。ストーリーはドタバタ劇のようですが、ジャック・レモンの勤める会社の社長宅でのパーティに出てくるアート、家具、インテリア、ファッション、車など見どころ満載。

パーティシーンで目に入ってくるのは、ヴィクトル・ヴァザルリのオプティカルアート、ロイ・リキテンシュタインのシルクスクリーン、ヨセフ・アルバースの抽象画、アレクサンダー・カルダーのモビール、パントンやエミリオ・プッチのテキスタイルを思わせるファブリックアート、サイケデリックな柄のエッグチェアなど、当時のデザインやファッション、アートが楽しめます。

レモンが妻に別れを告げ、空港に向かう友人の車は、1967年式フォード・マスタングコンバーチブル。カトリーヌと待ち合わせた先はニューヨークJFK国際空港、TWAフライトセンター(トランス・ワールド航空専用ターミナル)。現在、TWA航空はなくなってしまいましたが、エーロ・サーリネンが設計したTWAフライトセンターは、近未来的デザインの美しさもあって、今でもとても魅惑的です。改装を終えた2019年には〈TWA HOTEL〉として開業しています。

ほかにもジャン=リュック・ゴダール監督の『軽蔑』に出てくる舞台、カプリ島にある作家マラパルテの別荘はゴダールのセンスの象徴のようなものでぜひ注目してもらいたいですし、ジャック・ドゥミ監督の『シェルブールの雨傘』の、ミシェル・ルグランの音楽と色鮮やかなウォールペーパーに彩られた室内などの映像美も繰り返し観るに値する作品です。

映画に出てくるデザインはその時代を象徴しているものでもあるので、何度も観ることでより深く捉えることができたり、時を隔てることで気づきがあったり、新たな視点を与えてくれるものです。視覚的な楽しみのあるデザインは、やはり映画をより豊かにしてくれますね。