新作が出たら読みたい日本の作家

この10年で日本の文芸シーンを彩る作家の顔ぶれは一変した。翻訳を通じて海外の読者を獲得し、国際的な文学賞を受賞する者もいる。ここでは2010年以降に単行本デビューした作家の中から特に注目すべき2人を選出。「最初に読みたい一冊」から手に取って、新作を待つとしましょう。(選・倉本さおり、長瀬海)

井戸川射子

こわいこと。いやなこと。わからないこと

生きている時間のやわらかさを映し取る天才

最初に読みたい一冊

井戸川射子の小説を読んでいると、子供の頃に抱えていた“うまく言えない感覚”がありありと蘇る。野間文芸新人賞の選考中、保坂和志が説明の途中で感極まって嗚咽したことでも知られる『ここはとても速い川』は、児童養護施設で暮らす少年のまなざしを通して綴られる物語。そっけない関西弁で繰り出される朴訥な語りは、目についたそばからシャッターを切るように淡々と日常を縫い留めていく。

こまごまとした発見の言葉がつらなる一方、感情の輪郭はおぼつかない。けれど水の勢いや石の感触が、誰かの声の近さが、ままならなさににじむ呼吸が、読者の胸をじわじわと染め上げる。わかりやすさを拒むことでしか立ち上がらない、繊細でやわらかい心の揺れ──その中に、懸命に“今”と向き合うしかない小さな者たちの姿が、泣きたくなるような精度で息づく。

宇佐見りん

日本の小説が歩んだ時間が今、受け継がれる

近現代文学を、宇佐見りんは終わらせない

最初に読みたい一冊

宇佐見りんの小説を読んでいると「近現代文学の嫡子(正統な後継者)」という言葉が浮かんでくる。日本の小説家が作り上げてきた言葉の楼閣の中で、作者が現代的な“生”のありようを静かに観察している姿が見えるからだ。その格好を宇佐見はデビューから崩すことはない。最初の作品『かか』は現代文学の礎を作った中上健次を意識しつつ、娘が親に感じる負債に似た感情へ手を伸ばす小説だった。

同作では、語り手が母との屈折した関係を修繕すベく、和歌山県の熊野──そこは中上健次の故郷でもある──へ旅に出る。特筆すべきなのは語り口。母の作った人工的な訛りで語ることで、母への愛憎を乗り越えるのではなく、母を自分の内に取り込み、親子の関係を捉え返す。日本文学はまだまだアップデートの余地があることを華麗に示した作品だ。

人生で一冊は読んでおきたい非アメリカの海外作家

自宅の本棚にチェコ語からの翻訳小説はあるだろうか。アメリカ文学の翻訳書は数冊あるかもしれないけれど、アジアやアフリカ圏出身の作家の小説は?人生は短く、世界は広い。ということで、一生のうちに一作は読んでおきたいアメリカ以外の海外文学の書き手2人を厳選して紹介。(選・豊崎由美)

ウラジーミル・ソローキン

文学デストロイヤーが放つ過激な問題作に

笑いながらド肝を抜かれる

一生のうちに読みたい一冊

大長編『ロマン』でロシア文学をぶっ壊し、短編集『愛』で物語と文体の定型を脱構築し、改変歴史SF『青い脂』でロシアの文豪のケッ作パスティーシュを披露しているソローキン。『親衛隊士の日』の舞台は、ロシア史上最悪の暴君として知られるイワン雷帝時代が蘇ったのではないかと思われるほどの専制政治が復活した2028年のロシアで、そこで我が物顔に振る舞っているのが親衛隊士なのだ。

動物の生首をバンパーにくくりつけた真っ赤なベンツや、極小の金のチョウザメを静脈に注射して桃源郷の境地へと導く至高のドラッグといったガジェットの魅力。ドストエフスキーのパロディをはじめ、ザ・ソローキンと言うべき過激な文体遊び。笑いのネタが仕掛けられたこの小説を読めば、必ずや「えんやさぁぁぁぁぁぁぁ」とエクスタシーに達すること必至だ。

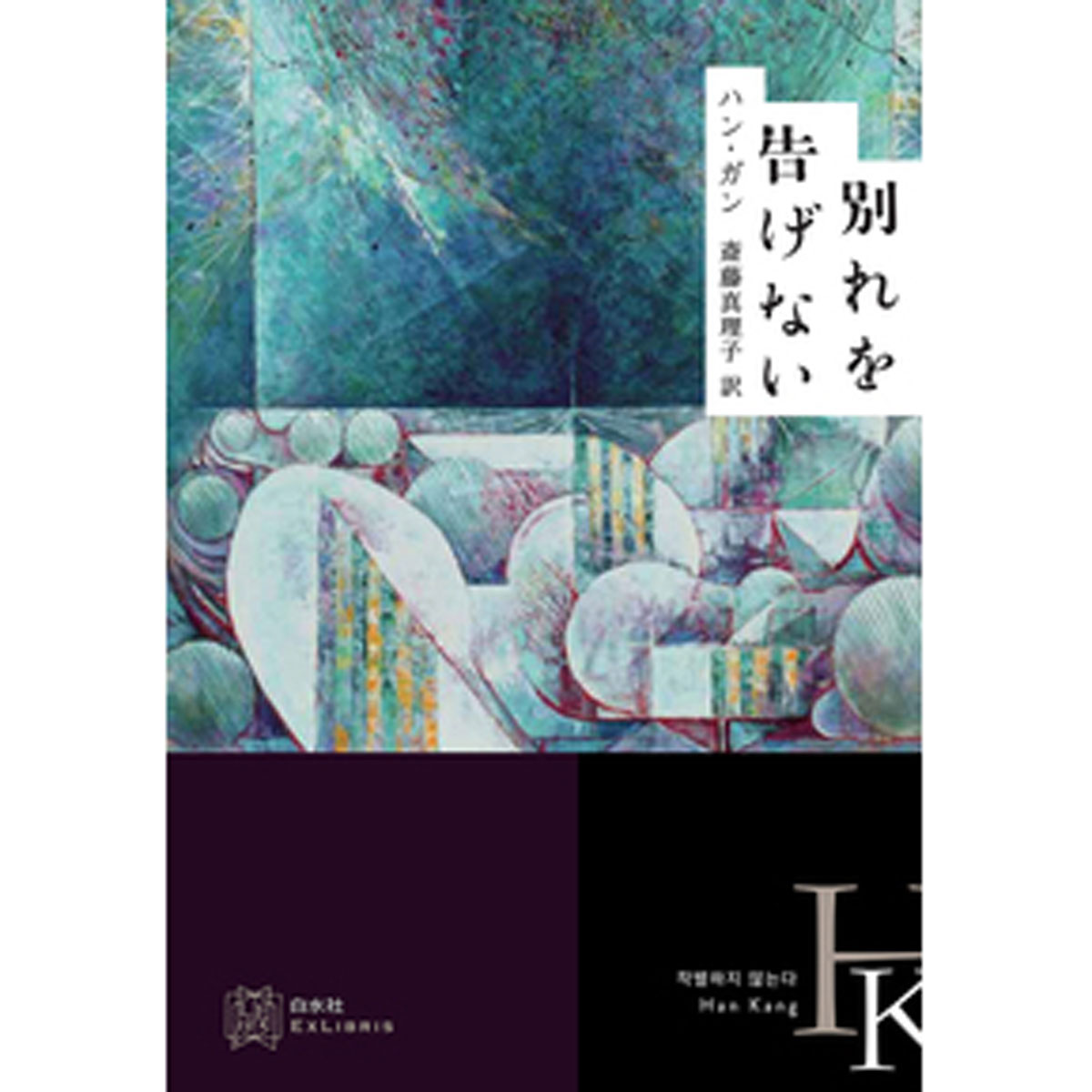

ハン・ガン

詩のように美しい文章で、

残酷な過去も悲しい愛も失われた思いも今に定着させる

一生のうちに読みたい一冊

『少年が来る』で光州民主化運動を描いたハン・ガンが、国家公権力によって罪もない人々が殺され、犠牲者が2万5000人から3万人とされる済州島四・三事件をモチーフにしたのが『別れを告げない』だ。

「私」の携帯に届いた、旧友インソンからの「すぐに来てくれる?」というメール。インソンは済州島の家の工房で作業中に指を2本切断してしまい、ソウルの病院に運び込まれたのだ。そんな彼女から頼まれたのは、家に残してきた鳥を助けてほしいということ。すぐさま飛行機で島に行き、大雪の中辿り着いた「私」がそこで出会ったのは──。この現在進行形の物語の中に、作者はインソンの両親が経験した苛烈な四・三事件と、その後の生き方を挿入する。詩のように繊細で美しい、ゆえに悲しみをまとうことになるという稀有な文体で綴った超ド級の傑作だ。