最初に挙げたいのが、“スタイリング映画”として素晴らしい『ローマの休日』です。

オードリー・ヘップバーン演じるアン王女が、宿泊先のお城を脱走することから物語は動きだすのですが、その時、彼女はブラウスとスカートといういでたちなんですね。

だけど、時間を追うごとに、髪を切り、ブラウスの腕をまくって襟のボタンを開ける。仲良くなった新聞記者とベスパに乗る有名なシーンでは、首に巻いたスカーフが風になびいて、自由な感じが伝わってきます。

つまり、彼女の心がどんどん解放されていっていることを、着こなしの変化で視覚的に表現しているんです。

この手の物語の場合、『ワンダーウーマン』をはじめ、民衆に溶け込むために洋服を買う姿を描くのが定番ですが、本作はそういう楽な演出に頼らないのがすごい。

なので、ヘップバーンは作中で3着くらいしか着ないんですが、着こなしの工夫だけでここまでの物語を表現するあたり、“スタイリング映画”だなと。

ローマを表敬訪問に訪れたとある国の王女・アンが、公務を放り出して、新聞記者と1日限りのデートを楽しむラブコメディ。「冒頭、パーティに退屈した彼女は、ロングドレスの中でヒールを脱いで足を掻くんですね。しかし、最後の記者会見のシーンではしっかりヒールを履いている。幼かった彼女が最終的に成長して王女として自覚を持ったことが、衣装を通しても表現されているんです」

衣装の数を絞ることで登場人物の人柄を表現するということでいえば、『ザ・フライ』もそう。

「テレポッド」というマシンを開発中の天才科学者が主人公なのですが、あるシーンで彼のクローゼットの中が映ると、同じ服しか入ってないんですよ。

そのことによってわかるのは、この人が洋服のことを考える時間も惜しむほど研究に没頭していることと、天才が持つ狂気。登場人物が着ているわけではないけど、小道具として劇中に登場する衣装は“出衣装”と呼ぶのですが、その使い方の教科書のようなシーンだと思います。

物質転送機「テレポッド」を開発中の科学者セス・ブランドルが、実験に失敗してハエと遺伝子レベルで融合してしまうホラー。「同じ衣装しか入ってないクローゼットを見せることで、主人公の天才性を表現するという“出衣装”の使い方は、僕自身も『きまぐれロボット』というTVドラマでやりました。そういう天才が実在することは、スティーヴ・ジョブズの登場で証明されましたよね(笑)」

あと、個人的に偏愛しているのが、『ファイト・クラブ』。

社会に飼い馴らされ、ブランドものではあるけど個性のないスーツに身を包んだ男が、謎の男タイラー・ダーデンと出会う。

そのタイラーが着ているのが、70年代から飛び出してきたようなケミカルな色のレザージャケットです。なぜレザーなのか?たぶん彼自身のマチズモやケダモノ性をテクスチャーで表しているんでしょう。

ブランド品に中指を立てるタイラーに触発された主人公は、社会性を逸脱していくにつれ、ネクタイを緩め、スーツという鎧を脱ぎ捨て、最終的に裸になる。

結末を知った後に冒頭から観直すと、物語の進行と彼の衣装の崩れ具合の関係がはっきり見えて面白い。

不眠症に悩まされるサラリーマンの“僕”が、飛行機で隣り合わせた謎の男タイラー・ダーデンと知り合い、見ず知らずの男たちと殴り合う「ファイト・クラブ」を結成したことで、とんでもない計画に巻き込まれていく。「資本主義社会に執着しブランドものを着る主人公が、だんだんと裸になっていく過程を見ると、裸もまた“衣装を着ない”という衣装なんだということがよくわかります」

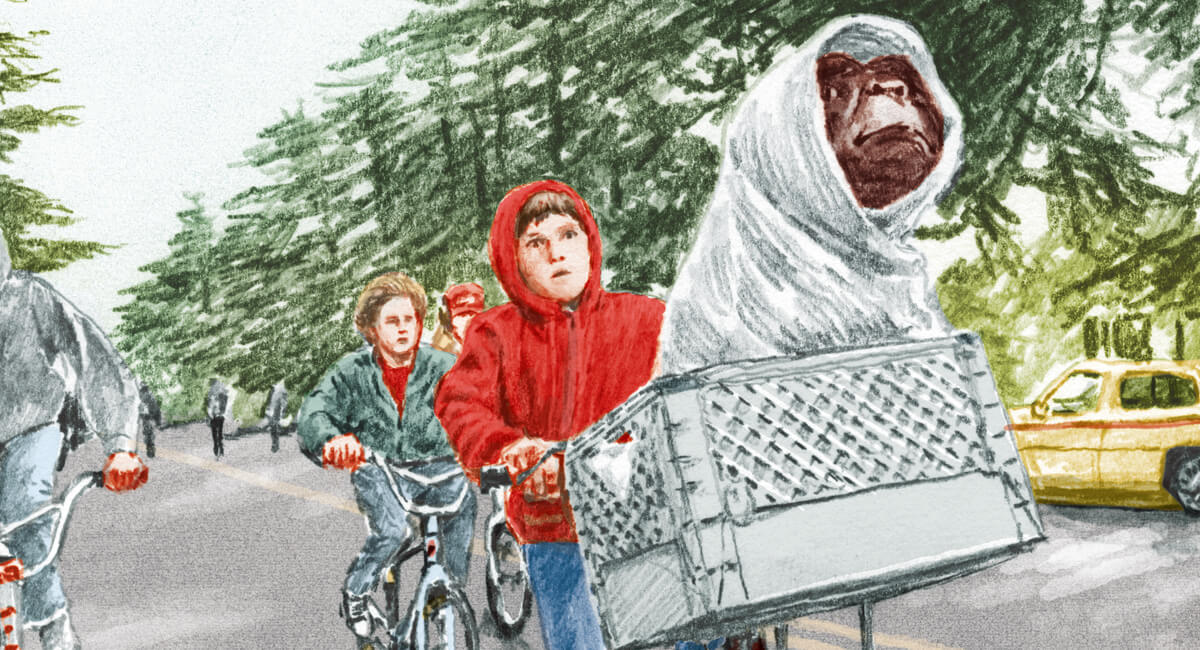

『E.T.』の衣装も秀逸です。

日本の少年たちが本格的にアメカジに触れるきっかけとなった作品ではありますが、それだけじゃない。特に注目したいのは、主人公が赤いパーカを着て、フードをかぶっていること。

ここでのフードは、幼くて柔らかい存在である自分を守るためのシェルターとして機能していると思うんですよ。

そうした幼さやある種の反社会性の表現としての“フード映画”っていうのはほかにも山ほどあるので、誰かに研究してほしいくらいです。

孤独な少年エリオットが、地球に置いてきぼりにされた宇宙人と心を通わせる。「本作は、エリオットの兄貴の着ているネルシャツなんかもかっこいいんです。ちなみに、2000年代以降、心のシェルターを表す小道具は、パーカのフードからヘッドホンにシフトした印象で、僕自身もよく使います。だけど、それも定番化した感じがあるので、そろそろ別のアイデアを探さないとなぁ(笑)」

衣装は物語を駆動する

一つの推進力。

最近の作品でいうと、TVドラマですが、『僕らのままで/WE ARE WHO WE ARE』は「ここまでスタイリングを前面に押し出した作品がこれまであったか?」ってくらい衝撃を受けました。

本作の主人公の青年は、明らかにそれとわかるブランドものの服を着ているんですよ。コム デ ギャルソンとかラフ・シモンズとか。

だけど、イタリアの片田舎の米軍基地に暮らしていて、音楽や文学が好きだという設定がしっかりしているのでまったく嫌みじゃない。

しかも、どれも物語設定の時代よりも古いシーズンのものなので、「メルカリみたいなもので買ったんだろうな」という、世代的なリアリティも垣間見える。これには膝を打ちました。

監督:ルカ・グァダニーノ『君の名前で僕を呼んで』のルカ・グァダニーノが初めて手がけたTVドラマ。イタリアの片田舎の米軍基地で、少年少女の青春群像劇が繰り広げられる。「主人公が“ファストファッションは嫌いだ。気に入ったと思って買ったものが2ヵ月後にはゴミになってしまう。僕は何か意味のあるものが欲しいんだ”と語るシーンがあるのですが、衣装にはそういう彼の価値観もよく表れてます」

最後に日本映画で1作入れるなら、北村道子さんが衣装を手がけた『メゾン・ド・ヒミコ』ですかね。

やっぱり道子さんが日本映画の衣装に与えた影響っていうのは、絶大だと思うので。この作品について言えば、田中泯さん演じる元ゲイバーのママですよね。

それまで映画の中の“女装”というと、“トッツィー”的な表現が多かったと思うんですが、本作ではその人物の美意識をしっかり反映した、美しい花柄のガウンやターバンをまとっている。

最近、同性愛者を面白おかしく描くことに対する批判が盛り上がっていますが、この映画は20年近く前に同性愛者の現実的な衣装を表現しているんだから、革命的ですよね。さすが、道子さんだなと。

いずれにしても、観客の目に映るもので勝負する映画にとって、衣装は一つの大きな推進力になります。観客は映っている人物の着ているもので、無意識のうちにその人がどんな人か判断してしまうので。

だからこそ、時に過剰なノイズにもなるし、ミスリードすらさせる力があるわけです。ただ、物語の中で衣装がうまく機能している作品は、映画としても面白いことが多いと思います。

同性愛者として生きることを選んだ父・照男に、捨てられた経験を持つ沙織。そんな彼女はひょんなことから、父の営む同性愛者向けの老人ホームで働くことになる。照男を演じるのが、田中泯だ。「北村道子さんの衣装には、どれも見識に裏打ちされた哲学があって、田中さんの衣装にもリアリズムの上に、その哲学が乗っかっている。それを見事に着こなした田中さんもすごいなと」