センスがいいものは、「よい人間になれるかも」と思わせてくれる

「センスがいいものは、見たり読んだりした瞬間に、気持ちよくその世界観に入り込めます」

文筆家のデーヴィッド・マークスさんがこう話す。日本の服飾に関する執筆も多く、近著『STATUS AND CULTURE』の帯文には、「なぜ『センスのいい人』が得をするのか?」という一文も。

「1960年代の『MEN'S CLUB』、特に63年から66年までの誌面が面白いですね。世の中が注目しているものを取材して紹介するのではなく、日本ではごく一部の人しか着ていなかったアイビールックをフィーチャーし、ゼロから世界観を作り上げた。記事にもレイアウトにもその自由な気分が感じられるから、まだ世に浸透していないファンタジーであっても、読んだ人が没入できたのでしょう」

こういうセンスを真似たくても、情報が秒速で共有される現代ではなかなか難しい。「突破口があるとすれば」とデーヴィッドさん。「彼らの強みは、小さくて密度の濃いコミュニティを守ったことと、自分たちがカッコいいと思う着こなしだけを集めようとした自信です。確信は説得力を生み、小さなコミュニティゆえの一体感は、特別感や憧れを抱かせるんです」

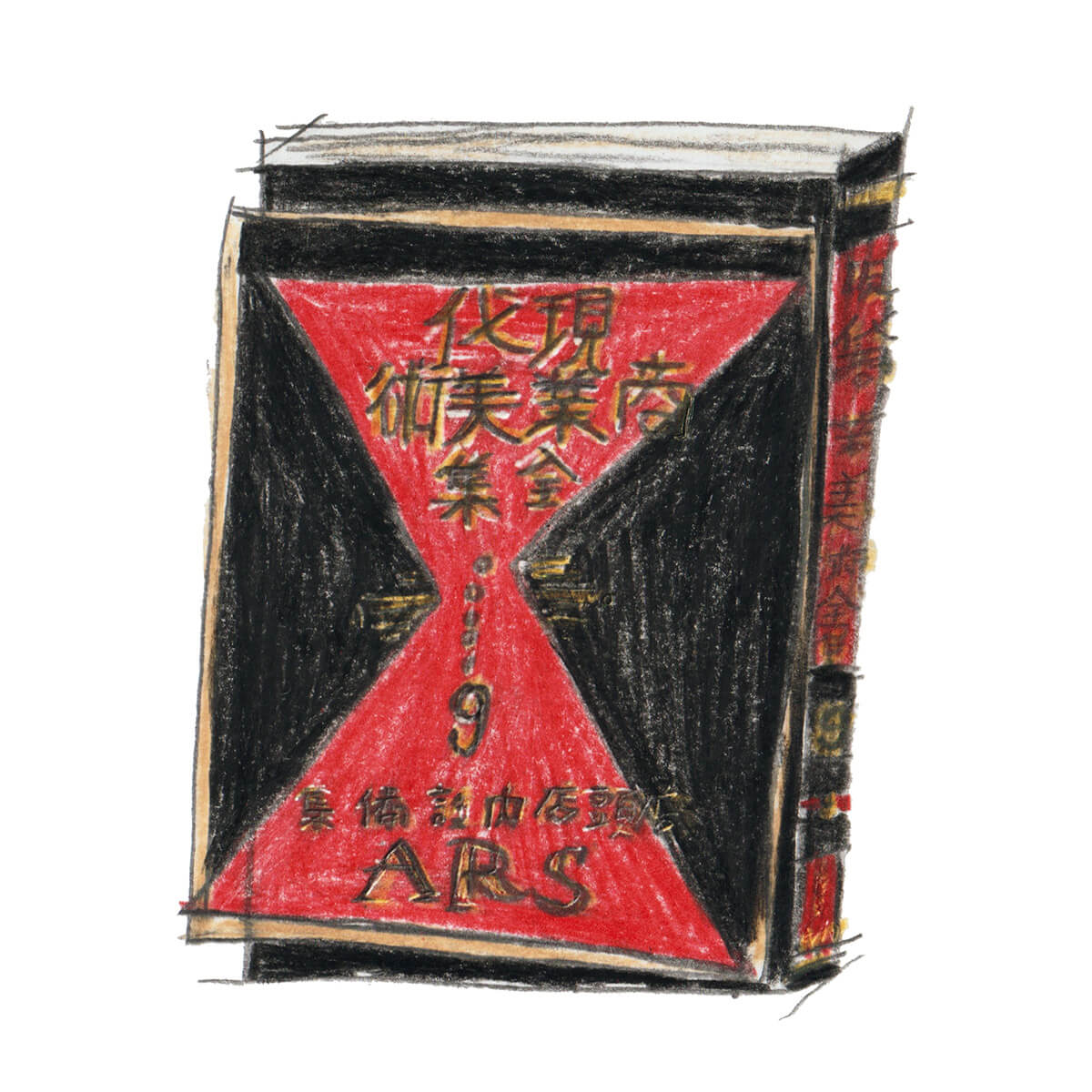

加えて、センスを養うためにはある種のハードルが大切だとも。「自分の行動にあえて規制や限界を作るといいんじゃないか、と最近考えます。例えば戦前のデザイン誌『現代商業美術全集』に載っている建築物。現代と比べて技術にも素材にも限界があったはずで、当然AIもない。でもだからこそ頭をフルに動かしていいものを作ろうとしたのだろうし、実際、センスが発揮されています」

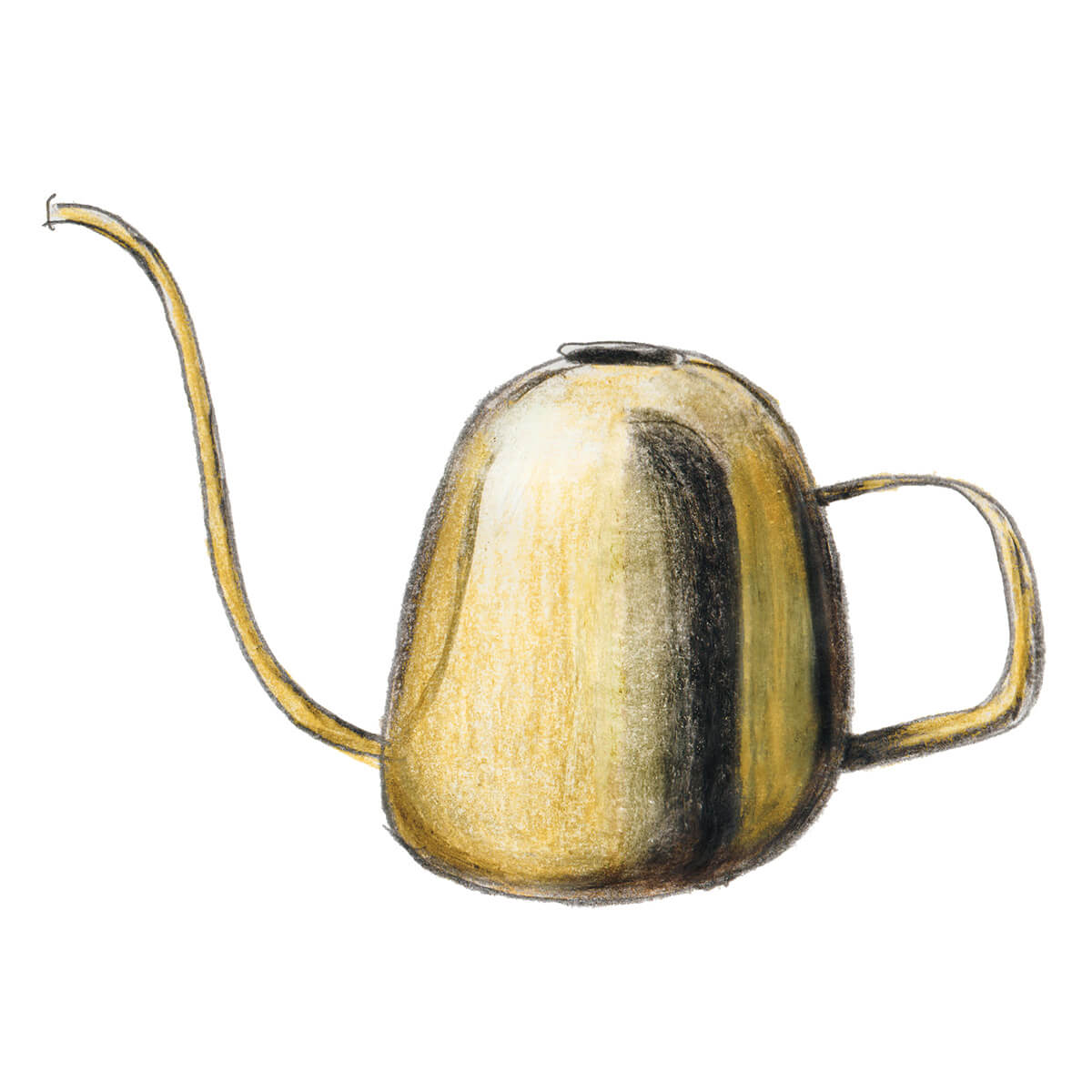

一方、日用品におけるセンスのよさについて「こう言うとちょっと気恥ずかしいのですが」と前置きしてデーヴィッドさんは言う。「これを持てば正しい人になれるかも、美しい生活に近づけるかも、と思わせてくれるものに惹かれます。〈イッタラ〉のじょうろには、緑に水をやるという役割をわきまえ、それ以上のことをしようとしていない美しさがある。そのセンスは日常的な水やりにも“儀式”のような気分をもたらします」

〈出西窯(しゅっさいがま)〉の陶器にも、〈ポスタルコ〉のスナップパッドや〈ビアレッティ〉のエスプレッソポットにも、同じセンスを感じている。「センスとアートは違います。アートは鑑賞者の概念をひっくり返し、否応なしに何かを変える力を持つ。対してセンスはこちらを否定せず、いい人間になれそう、という喜びを与えてくれるんです」