“書く”ために効率化された本棚と、稀少な古雑誌と古書たち

デーヴィッドさんの自宅は井の頭公園程近くの、閑静な住宅街にある。土地探しからすべてお願いしたのが建築家の手嶋保さん。リビングと書斎にある本棚は、木工職人が手がけたオーダーメイドだ。

「細かい注文はしていませんが、古い雑誌や大型本が多いのでそれらが入るように、ということだけは伝えました。リビングの本棚の中にはエアコンが入るようにしていたり、もともとはアンプもこの中に収納しようとしていたりと、空間をすっきりと見せるために家電を隠す狙いもある。書斎の棚は壁に造り付けの仕様になっています」

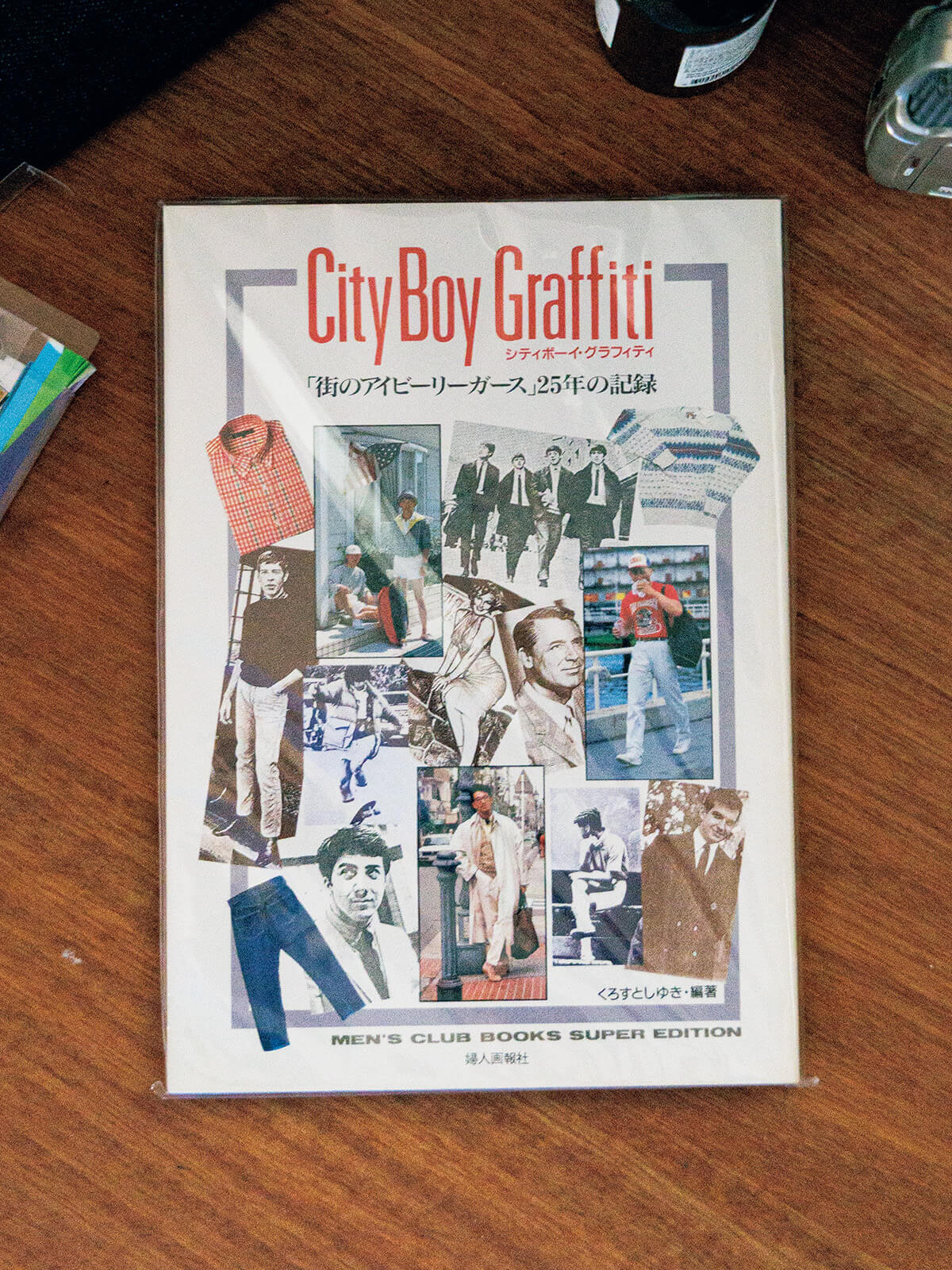

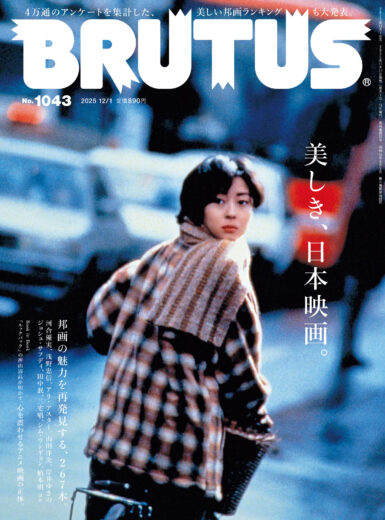

リビングには『POPEYE』や『メンズクラブ』の古いバックナンバーや、この家を建てるときの参考にもなったという『現代日本建築家全集』『COFFEE SHOP & SNACK MANAGEMENT』といった大型本が並ぶ。建築系の書籍は主に妻が購入したもので、夫婦の本が自然に共存している。

「リビングの棚やテーブルの上に置いておく本はゲストが来たときに、めくって楽しめる雑誌やビジュアルブックを。最近あったデイヴィッド・ホックニー展のカタログや、明治時代に海外からの旅行者向けに発行された『東京名所写真帖』などですね。昔の日本の書籍を通して知る作家も多く、棚の上のアートピースはそういったものもあります。『神戸百景』の川西英や、『昭和大東京百図絵』の小泉癸巳男。版画家である2人の作品ですね」

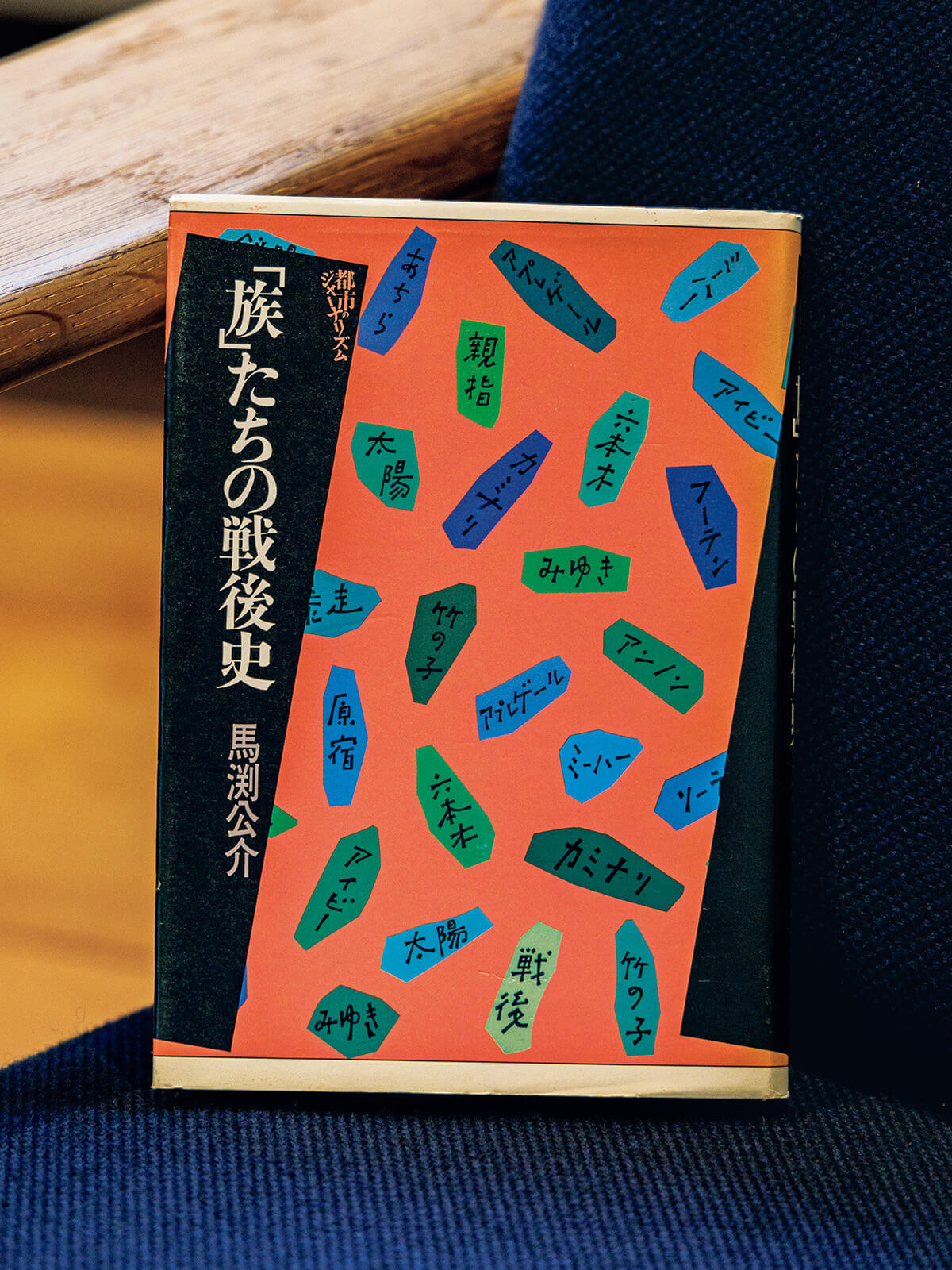

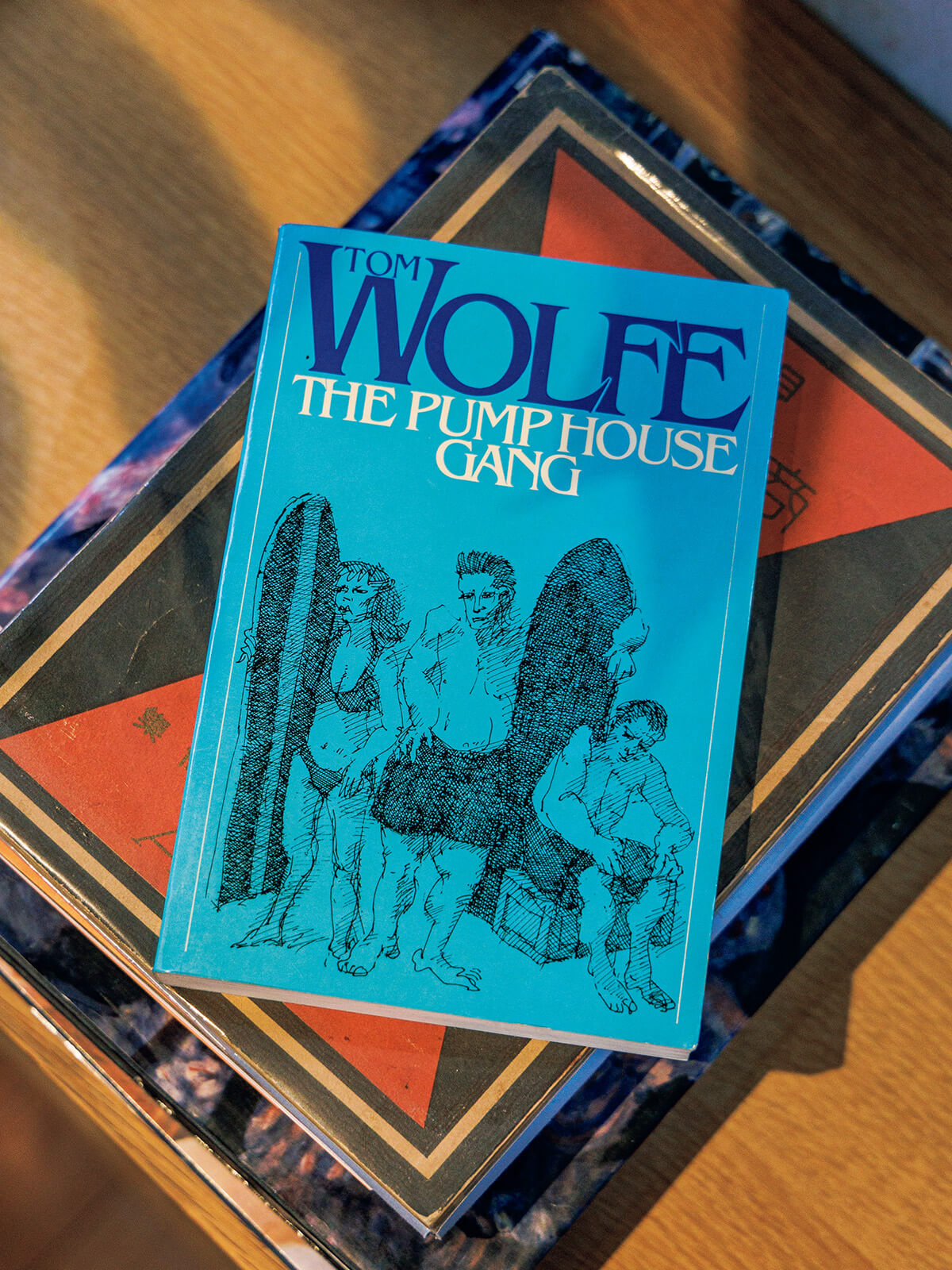

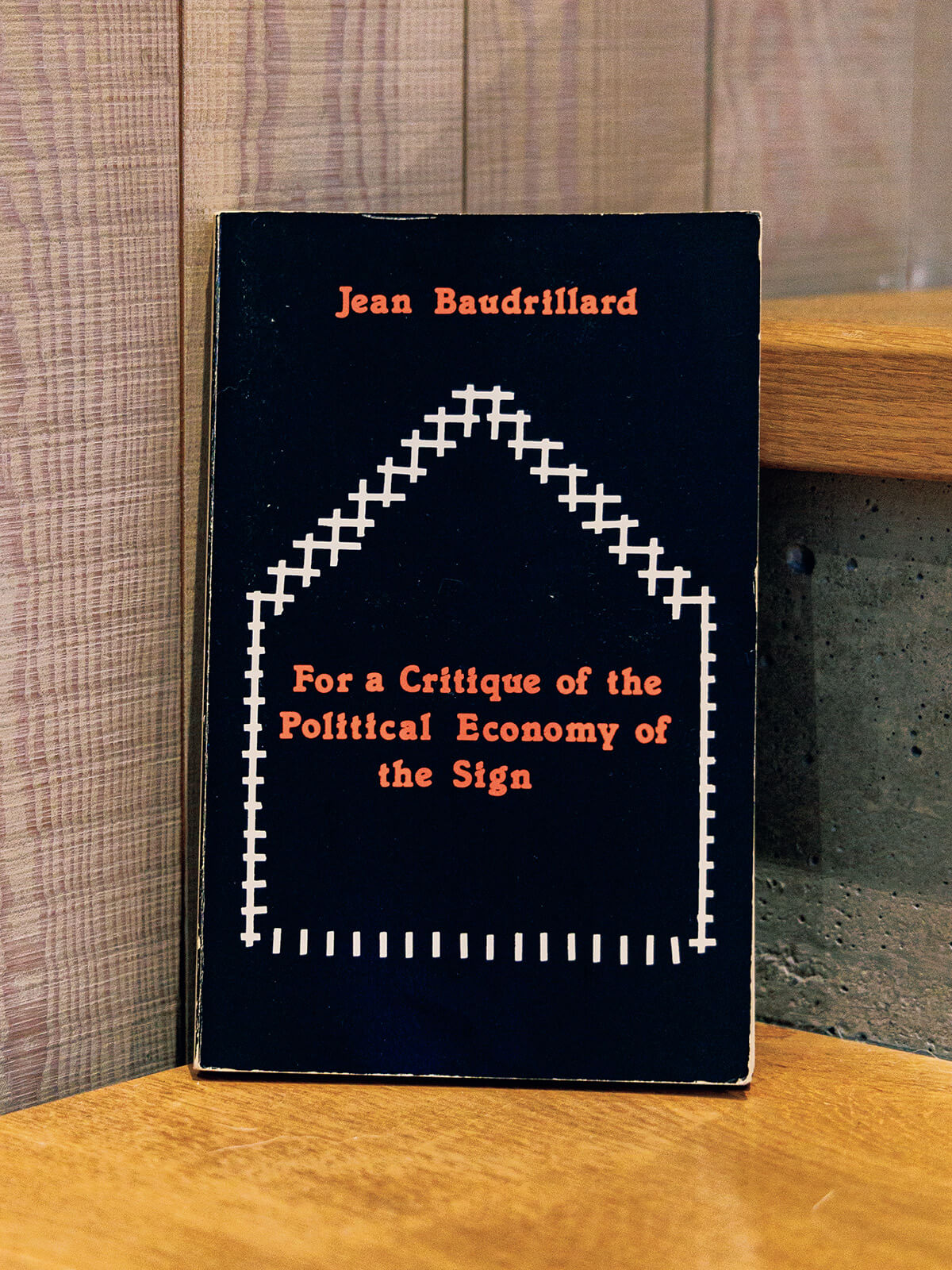

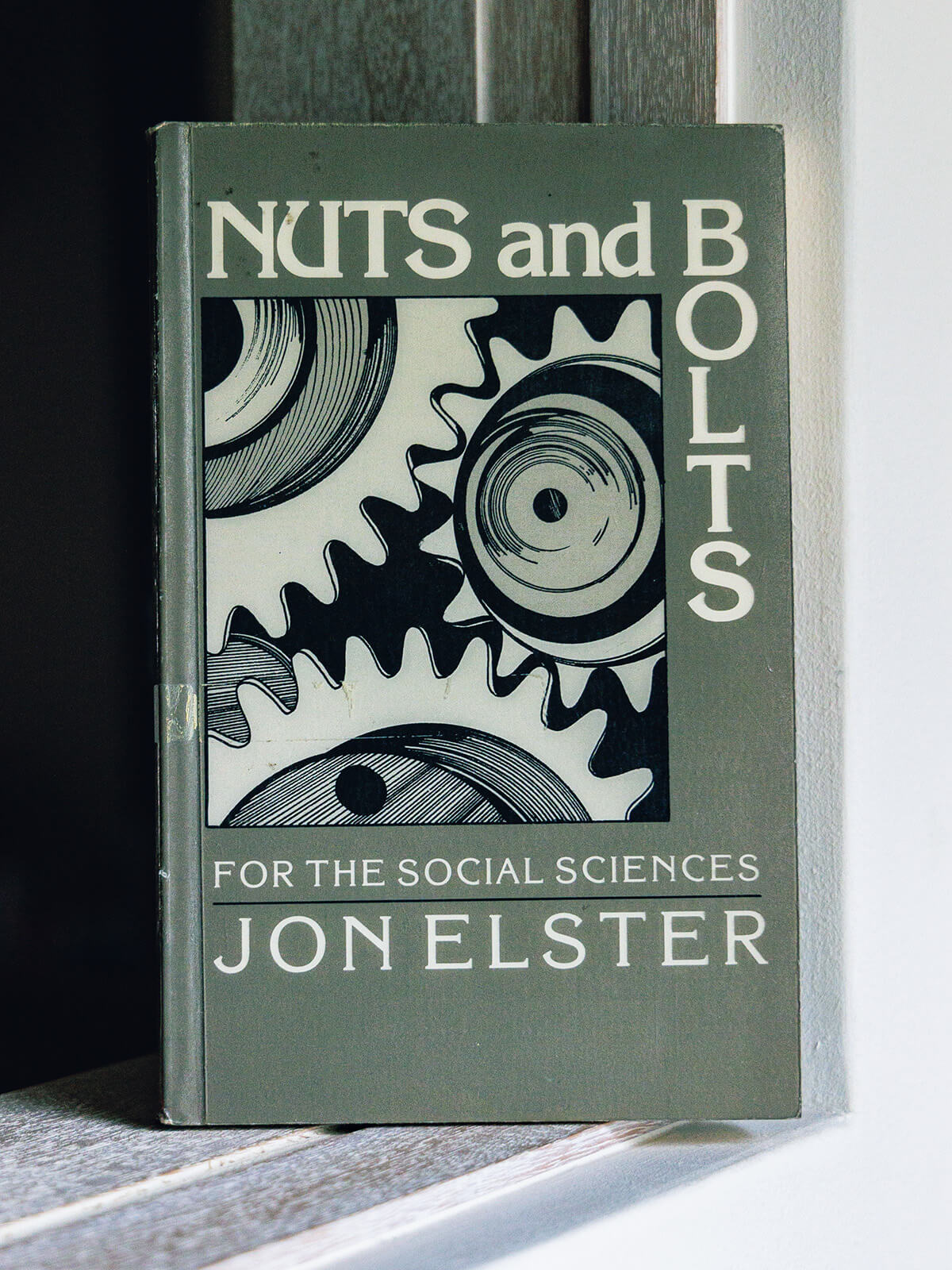

一方、仕事場である書斎の棚は、自著を執筆する際の参考文献がほとんど。棚に向かって左側が海外で出版された社会学や哲学書、右側は日本で出版された若者風俗にまつわる古本が中心。足元にはまだ読んでないという本が300冊ほど積み上がっている。

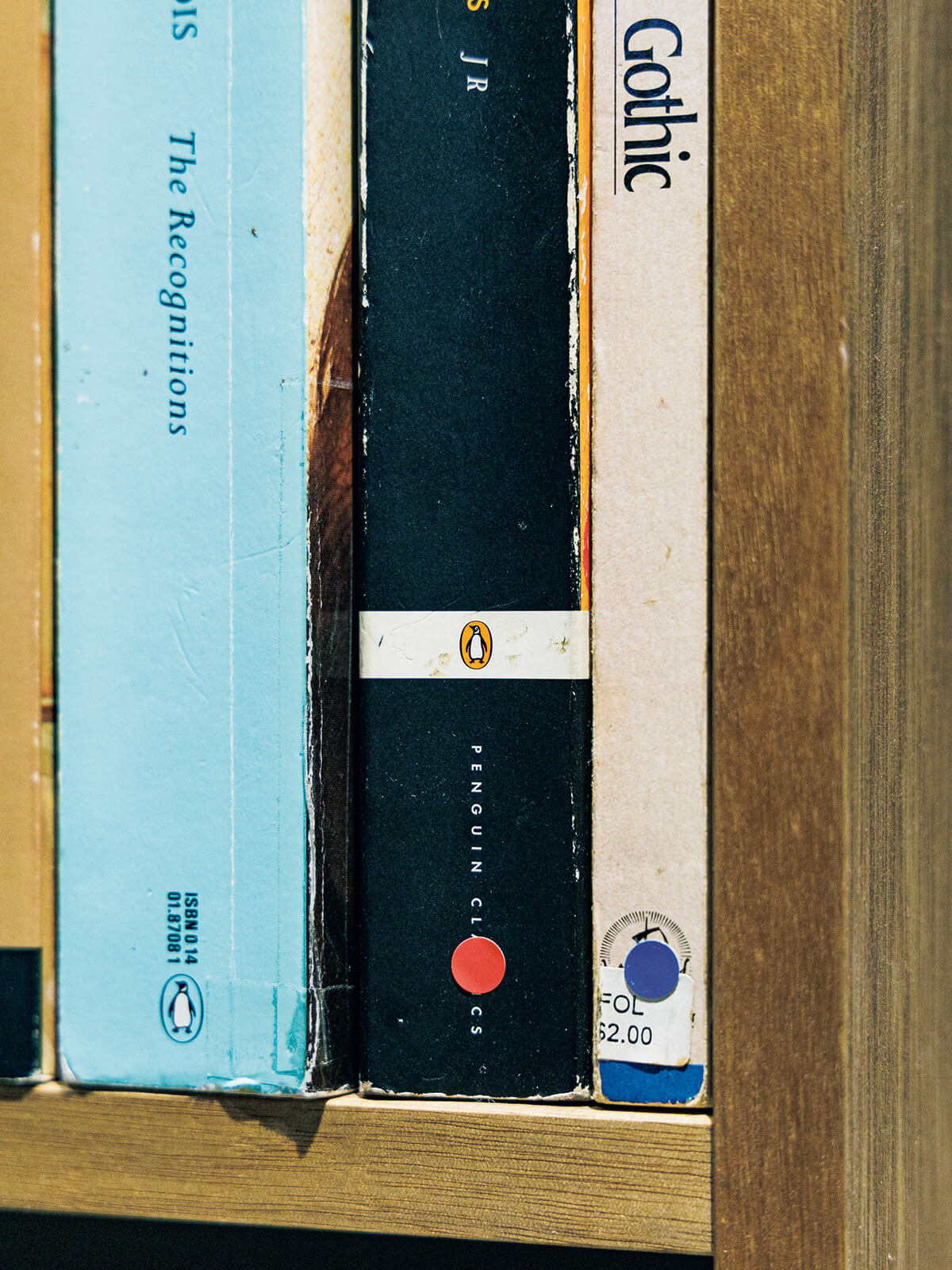

「数えたことはないですが、家にあるのは大体1000冊強くらいでしょうか。約300冊は地下の倉庫で山積みになっていますが……。書斎の本にはステッカーでマーキングをしています。青い丸はまだ読んでない本、赤い丸は途中まで読んでいつか読もうと思っている本、何もついていないものはすでに読んだ本。書籍をなんとか整理したいなと、3年ほど前に始めた習慣です」

情報整理の習慣は、本を読んでいるときにも及ぶ。気になった箇所には鉛筆でマークをつけ、文字認識のできるGoogle レンズで撮影。画像からテキストをコピーし、Google Keepにまとめておく。いざ書くとなれば、関係するものを同期したGoogle ドキュメントにペーストする。日々の膨大な情報に触れる中で生まれたハウツーだ。

「付箋やドッグイヤーは好きではないんです。なぜだろう、見た目が悪いからかな。マーキングするのが鉛筆なのも、後で消せるようにするため。同じような美学で、棚に本を置くときは本の上に本を置かないようにしています。増えすぎるとそんなことも言ってられないですけど(笑)」

買うのはもっぱら古本。資料だから安くていい

仕事柄、原稿を書くときは大量の書籍を読み通しているが、それ以外でも毎日必ず30分〜1時間の読書時間は確保するそう。日中はノンフィクション、夜はフィクションというふうにモードを分けているという。

「フィクションについては15年前から個人プロジェクトを始めています。1900年から年ごとに、賞を獲った作品やその年のベストセラーを読んでいくというものです。今は1959年まで来ました。それまでは自分が好きな雰囲気の60年代の小説に偏っていたんですが、もう少し世界を広げたいなと思って。

でもどう読んでいいかわからないから、年ごとに自分なりのリストを作ったんです。最近は1955年に出版されたウィリアム・ギャディスの『認識』を読んでいましたが、900ページ以上ある大作で、リストが全然進まなかったですね」

たくさん読めば、たくさん買う。ヤフオクをはじめ、買うのは古本がメイン。メルカリに比べて、稀少本でも値段が安いケースが多いそう。吉祥寺の〈古本よみた屋〉、三鷹の〈古本 水中書店〉にはよく通っているという。

「古本屋の前を通りかかると、悪い癖が出てしまうんです。100円とか300円で売られているディスカウントの棚に吸い込まれてしまって、興味のあるテーマの本があると必ず買ってしまう。つい先日も、印象派に関する大きな画集を買いました。2冊とも300円。いつか印象派について書きたい、という自分に向けた言い訳付きです」