せきしろのコーヒーとトースト

それからゆで玉子

妻が病気になった。

人間誰にだってそういうことはあって、それはいつでも突然であることは頭でわかっていたのだが、驚き、ただただうろたえ、悪いことしか考えなくなった。

手術の前日。私はまったく落ち着かなかった。大きな原稿の締め切りが迫っていたので一応取り掛かるものの、一向に進まなかった。ネガティブな単語は書きたくなかったし、ポジティブな単語は自分の原稿に合わなかった。

原稿は諦め、ひと眠りしようかと思ったがまったく眠れず、朝イチで病院に行かなければいけなかったので寝ないことにした。若い頃はよく聞いていた新聞配達のバイクの音を久々に聞いた。

夜が明けて、病院から少し行ったところにコメダ珈琲店があることを思い出し、そこに向かった。数年前、ふたりで初めて行ったコメダだ。何かをお腹に入れておいた方が良いのではと普段は考えない常識的なことをなぜか漠然と考えた。

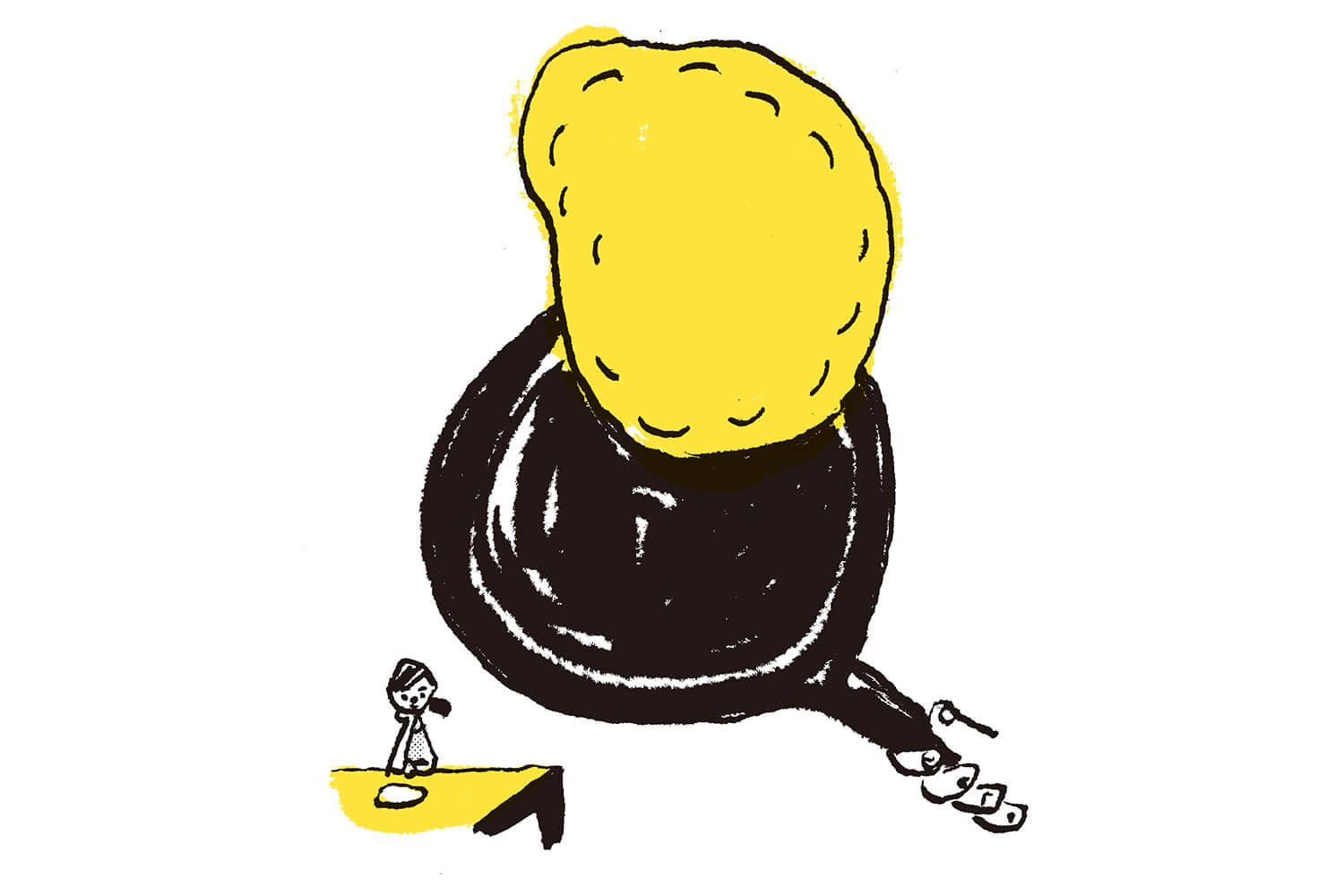

開店と同時に入店して、コーヒーとモーニングを注文した。コメダ珈琲店のモーニングは無料で、トーストに「ゆで玉子」が付いているものと、「たまごペースト」が付いているものと、「おぐらあん」の三種類がある。

私はゆで玉子のタイプにした。相変わらずいろんなことを思案していたものの、周りを見渡すといつもの日常があって、スポーツ新聞の見出しの色でさえも日常であり、自分の非日常が薄らいでいった。

妻に何かあったらすぐに自分も後を追おう。そんな極端な決意をしたら落ち着いた。バターが染み込んだ厚めのトーストをいつものように頬張った。ゆで玉子がいつもより綺麗に剥けた。

滝沢カレンの

ママの焼くクレープ

私の家族には役割があった。めったに帰ってこない祖父が、家を支える大黒柱。祖母は家事、そして私を育ててくれた我が家の番長。母は毎日仕事をしながらも、時間が空けば遊んでくれる大親友。

そして私は、食べて、寝て、学校へ行って、遊ぶ。ただただ育つのが楽しいわがままな女だった。

家族が絶対揃うごはんは思えば当たり前に朝ごはんが多かった。朝ごはんはもちろん祖母が作る毎日。たまの日曜日はその流れが大いに違った。それは、小さい頃から負けじと習っていたバレエ教室がたまの休みの日曜日だった。

二階で眠る私は、一階の台所からの匂いで起きた。「あ、ママが作ってる」、忘れもしないこの気持ち。なぜならこれは洋食の代表、バターの香り。なんとも和風の食事を送る我が家には、似合わない。嬉しくて、昔ながらの急降下な階段を走って下りた。

食卓には大皿に何十枚もの薄く焼かれた丸い黄色味の強いクレープ。まるでクレープのお城だ。その横には、母の大胆な性格が丸わかりの皮を剥いただけのバナナ、メープルシロップ、チョコレートソースがずらりと列になる。目を丸くして私は、ドキドキと席につく。薄く今にも破けそうなクレープが自分のお皿にやってくる。

これだけでも小学生時代の私にしたら大イベントだ。洒落たお店で出る扇子のようなクレープとはいかないが、母が作った薄い薄いクレープが、私にとっては特別だった。

選ぶという余裕すらないバナナ、シロップ、チョコレートソースにひたすら悩む。悩んだわりには結局、全部まるっと巻いて食べた。口に入れたら誰もが思う以上に甘い。ただただ甘い。だけどそれが母のクレープだった。

でもその甘い甘い味がたまらなく好きで、何枚も何枚も食べた。中身に飽きてしまうと、生地だけを折り畳んで食べた。それほどあのクレープは美味しかった。「朝ご飯にそんな甘いもんばっかり食べて」と横目で小さく呟きながら、漬物をバリバリ食べる祖母の姿もお決まりだった。母が笑っていた。私も笑っていた。

今ではもう、真似したくたってできない母の味。作ってもらうことも、教えてもらうこともできない。でも私はその味を知っている、それだけで大満足だ。