装丁家の背中を守る、古くて新しい本

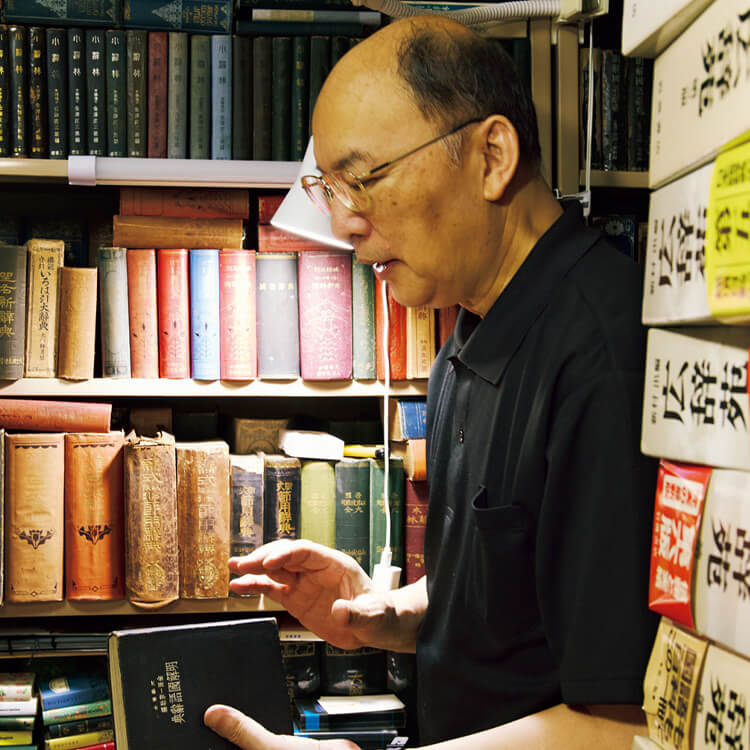

〈川名潤装丁事務所〉の扉を開けると、2畳ほどのスペースの四方を本棚が囲う。棚をくりぬいたような入口を進むと、窓を除く3方にまた本棚。作業スペースを二分する腰高の本棚も置かれ、その奥にデスクが鎮座する。

「入口側の棚には、デザインのための資料や趣味で集めた本、著者や版元からいただいた本を並べています」

なるほど古色がかった茶色いゾーンがあると思えば、デザイン書や絵本もあり、ジャンルも判型もさまざまだ。

「文字組みは昔の本をリソースにすることも。文字の大きさ、字間や行間を参照するだけでなくフォントも活用しています。例えば今日マチ子『COCOON』では、戦時中に刊行された児童書や教科書を手に入れて文字をスキャンして取り込み、ソフトでフォント化したものを使いました」

くぐり戸の奥の本棚は打って変わってカラフルだ。四六判の単行本がピシリと背を揃え、函(はこ)入り、漫画、文庫や雑誌などがずらりと並んでいる。

「こちら側には装丁を手がけた本を。複数冊送られてくるので2〜3冊ずつ棚に差しています。僕は使う紙の種類をかなり限定しているので、あの紙なんだっけ、と確認のため装丁した本を開くことも多く、実用しています」

川名潤さんといえば、年数回発表される文学賞の受賞作や候補作で、必ずその名前を目にするデザイナーだ。

「小説の装丁が増えたタイミングはいくつかあるんですが、最近大きかったのは佐藤究さんの『テスカトリポカ』でしょうか。手がけた本が当たると新しい仕事につながっていくんですね」

2021年に直木賞と山本周五郎賞を受賞したヒット作は、やはり川名さんによる装丁で先頃文庫化された。そんな川名さんのデザイン仕事の始まりは雑誌のエディトリアル。そこから書籍や漫画も手がけるようになり17年に独立。20年からは文芸誌『群像』のアートディレクターも務めている。

「『群像』のデザインをするようになってからは、雑誌掲載前の創作原稿をすべて読んでいるということもあって、掲載作を単行本にする際に装丁を担当することが増えてきました。純文学つながりで『文藝』や『すばる』から出る小説をデザインすることもあります」

装丁を担当する本や雑誌の数は年3桁。超多忙な川名さんには、「装丁家としての自分の背中を守ってくれている」3冊の本があるという。

「『絵草紙 うろつき夜太』は、『週刊プレイボーイ』で連載された小説なんですが、書き渋る柴田錬三郎に筆を執らせるため横尾忠則を呼んで合作として展開するんです。それでも切迫して、俳優を撮ったグラビアと合わせたり、文字を大きくして誌面を埋めたり、とにかくライブ感がすごい!これを出版してしまってもいいんだな、と勇気をもらえるし、前例があることの安心感は大きいです」

黄金色に光を放つ『櫻画報大全』も雑誌連載から生まれた一冊。

「元は『朝日ジャーナル』のイラスト連載ですが、赤瀬川原平がこれは俺の本!ほかの記事はただの包み紙だ!とアジり、回収騒ぎもあって打ち切りに。雑誌作りのスピード感、ある種のいい加減さまでがまとめられた本です。このぐらいのわがままが許されていた、それゆえの面白さに夢中になります」

写真ではスケール感が伝わりづらい『FRONT』はオリジナルと同じ特大のA3サイズ。函入りの3巻組みだ。

「第二次世界大戦中の日本軍が外国向けのPRのために作らせたビジュアル誌です。戦争で満足に本を作れずにいたグラフィックデザイナーや写真家、編集者の一流どころを集めて、高額なカメラも印刷機も好きなように使える環境でのびのび作らせた。

ただし中身は軍のプロパガンダ。すごいクオリティと軍国主義礼賛というアンビバレンツは、僕にとっては反面教師というニュアンスもあります。自分が読みたい、誰かに読んでほしいと素直に思える本だけを作っていく。贅沢と言われてもそこに固執しなければと思わせてくれる反面教師的な存在です」

![『FRONT』(Ⅰ 海軍号・満州国建設号・空軍[航空戦力]号)多川精一/監修](https://media.brutus.jp/wp-content/uploads/2025/02/bec3d3203af4fc611e2afcaa916f0017.jpg)