柴田元幸

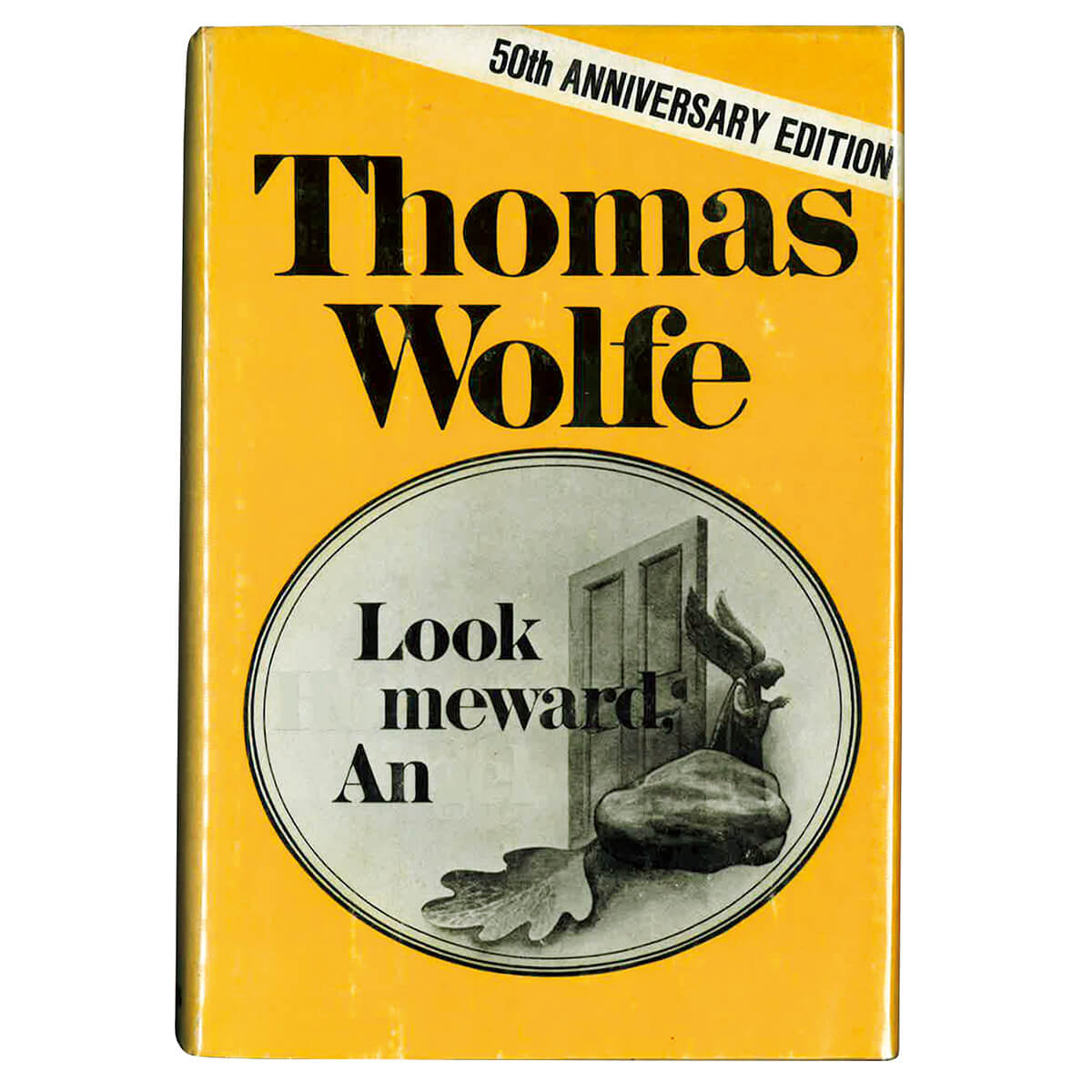

この映画で題材となったトマス・ウルフの本を持ってきました。

松家仁之

最初に白状しておきます。トマス・ウルフは昔、新潮文庫の翻訳版を読み始めたんですけど、途中で諦めてしまって。

柴田

僕も次作の『時と川の』は読めていないのでお互いさまです(笑)。もともとの文章が読者の読解力のぎりぎりで書いていた作家ですし、それが翻訳になるとさらに難しい。

松家

映画の中でも原稿を読むシーンが出てきますが、言葉が言葉を生んで、うねっていくような文章ですよね。

柴田

今だったら絶対に通らないですよ。

松家

この映画はウルフを見出したマックス・パーキンズの伝記『名編集者パーキンズ』(A・スコット・バーグ著、鈴木主税訳、草思社文庫)が基になっています。本には、彼が担当したフィッツジェラルドやヘミングウェイとのエピソードもふんだんに出てきますが、映画ではウルフとパーキンズの関係だけに焦点が絞られています。これはアメリカの読書界でいま、ウルフの再評価が進んでいるのでしょうか?

柴田

アカデミズム外での再評価は特にないと思います。映画では、ある程度語り尽くされた感のあるフィッツジェラルドやヘミングウェイではなく、ウルフという作家を掘り起こしているのがポイントでしょうね。

松家

なおかつ、ウルフとパーキンズのやりとりに絞ることで、2人の人生のバックグラウンドまで、もやもやと浮かび上がってくる。

柴田

まったくその通りだと思います。

松家

僕は新潮社で28年編集者を務めたので、ついパーキンズに肩入れしてしまいます。編集者が脇役で登場する映画がたまにあって、中でも気に入っている映画が2本あるんですが、登場するのは同じ編集者なんですよ。

柴田

誰ですか?

松家

雑誌『ニューヨーカー』編集長のウィリアム・ショーンです。トルーマン・カポーティが平凡な田舎町で起こった一家惨殺事件を5年以上かけて書いたのが『冷血』。その舞台裏を描いたのが映画『カポーティ』です。最初に原稿が掲載された『ニューヨーカー』の編集長がショーン。

映画『ハンナ・アーレント』は、ナチスの戦犯アイヒマンの逮捕と裁判について、アーレントが記事を書きたいと思い立ち、やっぱりショーンに連絡する。原稿が掲載されるやユダヤ社会から総攻撃を受けるアーレントを彼は擁護します。が、パーキンズほどアグレッシブじゃない、究極の受け身。セリフは少なくても、カッコいい。

柴田

『ニューヨーカー』は特に“待つ”ことで有名でした。そう考えると、パーキンズとウルフの作業はあの物量の『時と川の』の原稿を2年で仕上げたと考えると、早いです。

松家

早いし、強引ですよね。僕が観た映画ではショーンは明らかに脇役でしたが、今回は2人が主役。こういう形で編集者が描かれた映画って珍しいんじゃないかなと。

柴田

少なくとも僕は観たことがありません。パーキンズは、スペリングとか細かいことは苦手で、主に小説全体の構造を考える人でした。そういう作家と同等の立場に立って作っていく編集者はアメリカでは決して珍しいタイプではありません。日本の編集者はショーン型が多いのかもしれませんが。

松家

文芸誌の編集者で、特に新人作家の担当をしていたりする人は徹底的に原稿についてやり合っていると思います。でも、日本の大手出版社は頻繁に部署の異動があるので、作家の担当者がコロコロ変わってしまう。

柴田

アメリカでは作家も出版社の専属ですから、ある意味運命共同体になる。

松家

構造的にウルフとパーキンズみたいな濃い関係は維持しにくい。でも、パーキンズのいたスクリブナーズ社は老舗中の老舗だったから、若手を発掘して原稿を徹底的に直して、というのは珍しかったようですね。

柴田

本人の性格からするとクラシックで抑制された面を持っていた。でも、会社では一番の若手で新しいことをやらなきゃという意識があったのだと思います。

松家

それで担当する作家が全員破滅型(笑)。パーキンズは映画でもずっと帽子を被ったままでしたが、自分の奥底にある狂気を帽子で押さえ込んでいるようにも見えました。

柴田

ウルフなんて髪はボサボサなのに。パーキンズはニューイングランドのきちんとしたしゃべり方で、ウルフは南部の少し間延びしたような感じ。それも対照的でしたね。

松家

翻訳もある意味で編集的な仕事だと思うんですが、この映画で柴田さんがどちらに共感するかといったら、パーキンズ?

柴田

圧倒的にパーキンズです。