ある日本人女性のひと夏の記憶を辿る、彼の初長編小説が映画化

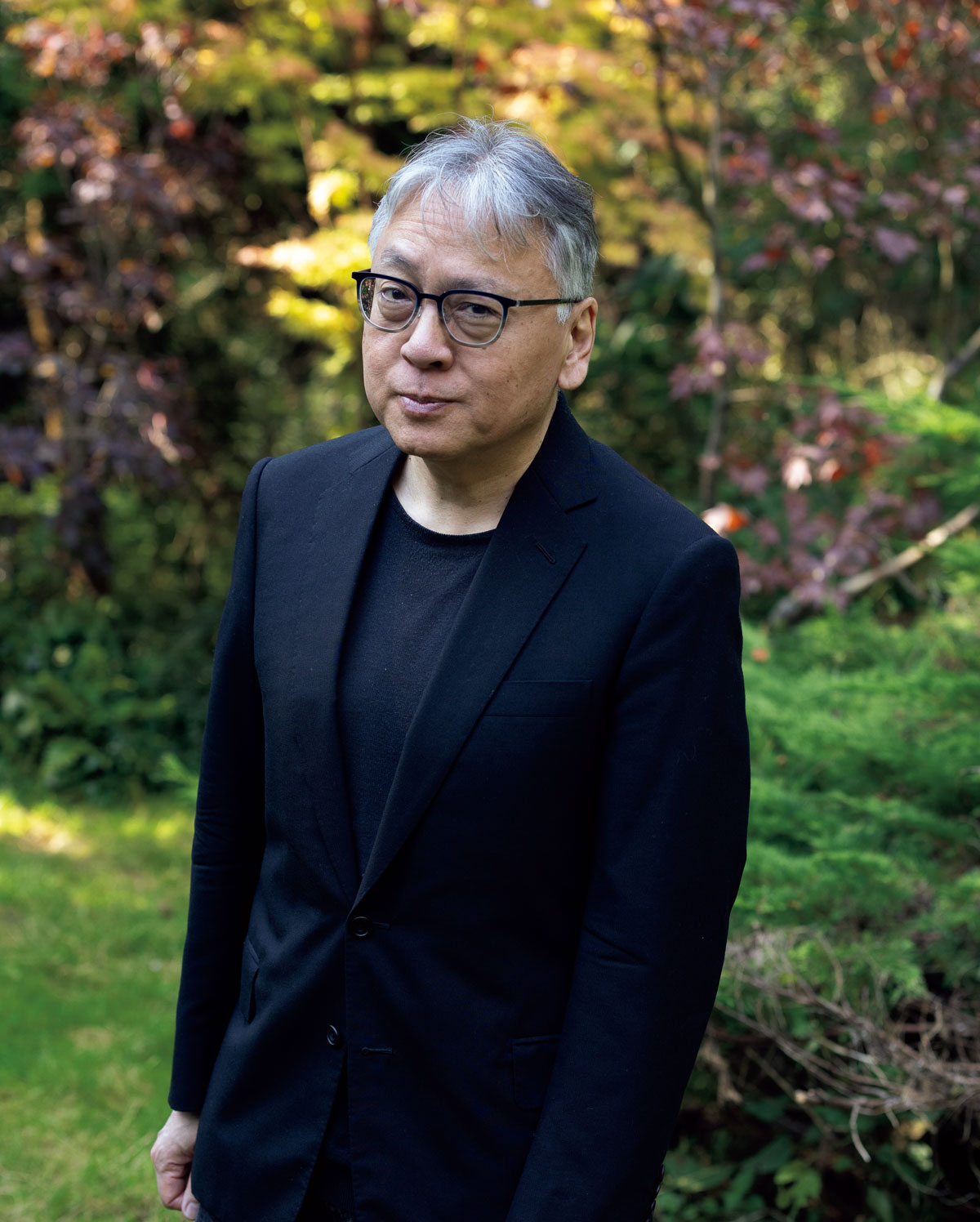

彼がインタビューに応じたのは今年5月、第78回カンヌ国際映画祭の会期中のこと。1982年に発表した初の長編小説『遠い山なみの光』が石川慶監督の手で映画化され、「ある視点」部門に出品されたのだ。

「奇妙な感覚を抱いたのは、映画が私の小説に近かっただけではなく、私の子供の頃の記憶に近かったからです。監督の慶さんは優れた仕事ぶりで、過去を見事に再現していた。とても美しい映画だと思いました」

1954年に長崎で生まれ、5歳で渡英した彼は、幼少期を過ごした50年代の長崎をデビュー作の主な舞台にした。映画は幼い日の街の記憶を鮮やかに再現しているというのだ。

一般的に言って、長編小説を2時間前後の映画にするのは難しい。「私には脚本の経験もあるので、その難しさは理解しています」と彼は言う。

「でも慶さんは脚本家としても優秀でした。役者たちのパフォーマンスも力強かったですね。特に二階堂ふみさんは、かつて悲惨な目に遭いながら、そこから勇気を持って立ち直るという本作のテーマをよく伝えています。世界は不安定だし、自分ではどうすることもできない残酷な出来事が起こり得る。それでも希望を持ち、前へ進まなければいけないと強く伝えることに、この映画は成功していると思います」

本作は長崎で原爆を経験し、やがて渡英した主人公・悦子の記憶を、50年代の長崎と80年代のイギリスを行き来しながら辿っていく。悦子と、彼女が長崎で知り合う謎めいた女性・佐知子との交流から見えてくるのは、自由を手にしようとする自立した女性たちの姿だ。

「私がこの小説を書いていた頃は、第2波フェミニズムの動きが活発で、のちに妻となる当時のガールフレンドもその運動に関わっていました。それが本作に影響を与えたのだと思います。戦後80年を経た今もなお、女性の自立は重要なテーマですが、日本映画には昔からそれを扱う伝統がありましたよね。成瀬巳喜男も溝口健二も、女性にフォーカスを当てる映画をたくさん作っていた。この小説の執筆時には、そういった50年代の日本映画からも影響を受けていました」

その影響は、悦子と福岡から訪ねてきた義父が心を通じ合わせるシーンにも見てとれる。義理の父娘が親密な関係を育む作品といって、すぐに思い浮かぶのは、小津安二郎の名作『東京物語』だろう。

「もちろん小津の映画もそうですし、成瀬の『山の音』はほぼすべてがその関係性についての映画です。50年代の日本映画はよく義理の父娘という関係を扱っていましたよね。この作品を執筆する時は谷崎潤一郎の小説のことも意識していました。昔の日本では3世代の同居が普通だったこともあり、父と息子の妻という間柄がよくモチーフになっていたと思います。そこには友情のようなものが生まれ、場合によって夫婦の仲を難しくするんです」

本作では、80年代の悦子が娘にひと夏の記憶を話して聞かせる形で、ストーリーが進行する。しかし娘は次第に気づく。悦子が語る物語には、実は噓が秘められているのではないかと。「昔からずっと興味を持っていることがあるんです」と彼は言う。

「それは一人の人間の記憶と社会の記憶を比較することです。一人の人間の個人的な記憶が、大切な人にどう伝わるのか。そして社会の記憶、つまり歴史というものが、次の世代にどう伝えられるのか。これは私のデビュー作なので、まだ考えがきちんと固まっていませんでしたが、それを比較してみたかったんです。個人的な記憶は時として当てになりません。同じように社会的な記憶も、頼りにはならないかもしれない。例えば誰も語りたくないような社会の記憶、特に戦争にまつわる苦しい記憶は、歪められてしまう場合があります。私はこの作品で、その記憶が次の世代にどう継承されるのかを考えたかったんです」

監督:石川慶/出演:広瀬すず、二階堂ふみ/1980年代イギリス。悦子は作家志望の娘に乞われ、戦後の長崎で出会った佐知子という女性とその娘との思い出を語りだすのだが……。監督は『ある男』の石川慶。9月5日、TOHOシネマズ日比谷ほかで全国公開。