不器用な人たちの悲惨な人生

慰めや労いの言葉はなくとも

そこにはいつも、誰かがいる

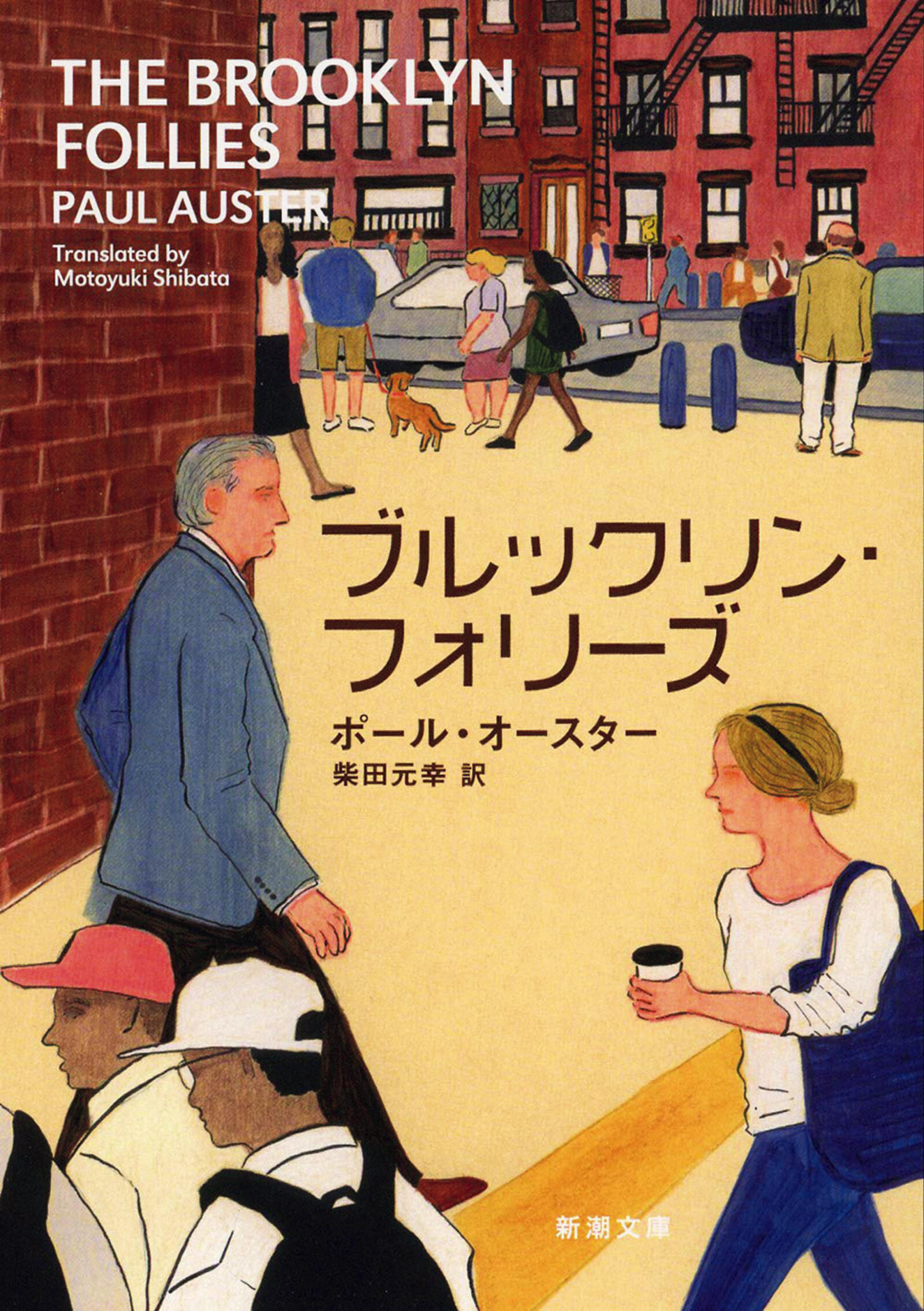

主人公は、60歳を前に生きることに絶望し、静かに死を迎える場所として故郷へ戻ってきた中年のネイサン。彼は人生最後のプロジェクトとして、自分や周囲の人々の愚行を書き留めようと思い立つ。

描かれるのは、国文学者としての将来を嘱望されながら挫折し、タクシー運転手になった甥や、宗教家の夫に監禁状態にされた姪など、不器用な人物たちの半ば悲惨な生き方。人生は色々あるなと思う一方、彼らの側には、特段慰めるわけでも、労うわけでもなくとも、必ず別の誰かの存在があることに救いを感じる。

一人ではないことの心強さがじんわり胸に沁みるとともに、読み終わると自然と誰かに、やさしくしたくなる。

一人の人間としての長い、波乱含みのキャリアのなかで、

『ブルックリン・フォリーズ』より

自分が犯したあらゆる失態、ヘマ、恥、愚挙、粗相、

ドジを極力シンプルで明快な言葉で綴ろうと思ったのである。

談・サヌキナオヤ