ウィリアム・エグルストンを訪ねて、メンフィスの自宅へ

photo: Dean Kaufman / text: Mika Yoshida / edit: Kazumi Yamamoto / coordination & interview: David G. Imber / special thanks: Winston Eggleston

初出:BRUTUS No.869『居住空間学2018 歴史をつなげる部屋。』(2018年5月1日発売)

子供の頃から音楽とメカ、そして電気に夢中だった

ドアを開けると南部の柔らかい光がリビングに広がっていた。ピシッとスーツを着こなした老紳士がソファからこちらに挨拶する。ウィリアム・エグルストンその人だ。デヴィッド・リンチをはじめ世界中に熱狂的なファンを持ち、多くの写真家が敬愛する存在として一番に挙げる、伝説の写真家である。

エグルストンは今年79歳。「今も毎日写真を撮り続けているよ」と語る。南部紳士特有のゆったり小粋な訛り口調や、タバコをくゆらす物腰からも、かつて多くの美女たちと浮き名を流した伊達男の面影が今も窺える。そもそも彼の祖先は綿花農場の経営で財を成した一族で、祖父は判事という上流階級の出である。

上流同士の幼馴染みであり、長年連れ添った妻ローザが急逝したのが3年前。それまで暮らしていた邸宅を引き払ってこの集合住宅に移り住む。「50年前、妻とこの建物にしばらく住んでいた。古巣に舞い戻ったというわけさ」。当時は長期滞在用ホテル兼レジデンス、今はシニア用高級マンション。さぞかし寂しいのではとの想像とは裏腹に、来客が多いので忙しく、3人の子供や孫たちともよく一緒に過ごすのだとか。

リビングを見回せば、ソファの目の前にはエグルストンが「私にとって最大の英雄」と呼ぶバッハの肖像画が掛かっている。「音楽は数学。その精緻さに強く惹かれる」と語る。脇には祖母から受け継いだ細工入りの重厚なテーブルが。その上にテレビがじかに置かれ、中国から買った絨毯のそばにはミース・ファン・デル・ローエのバルセロナチェア、そして巨大なJBLのラウドスピーカー。

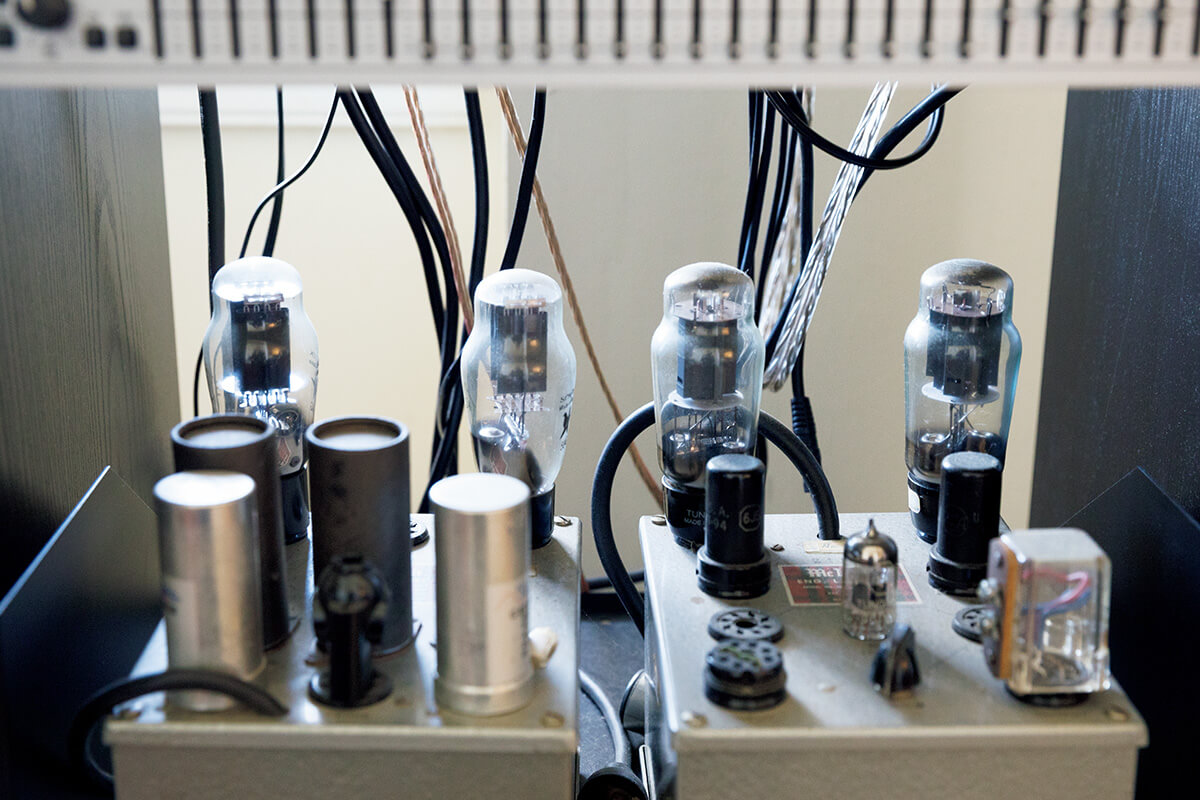

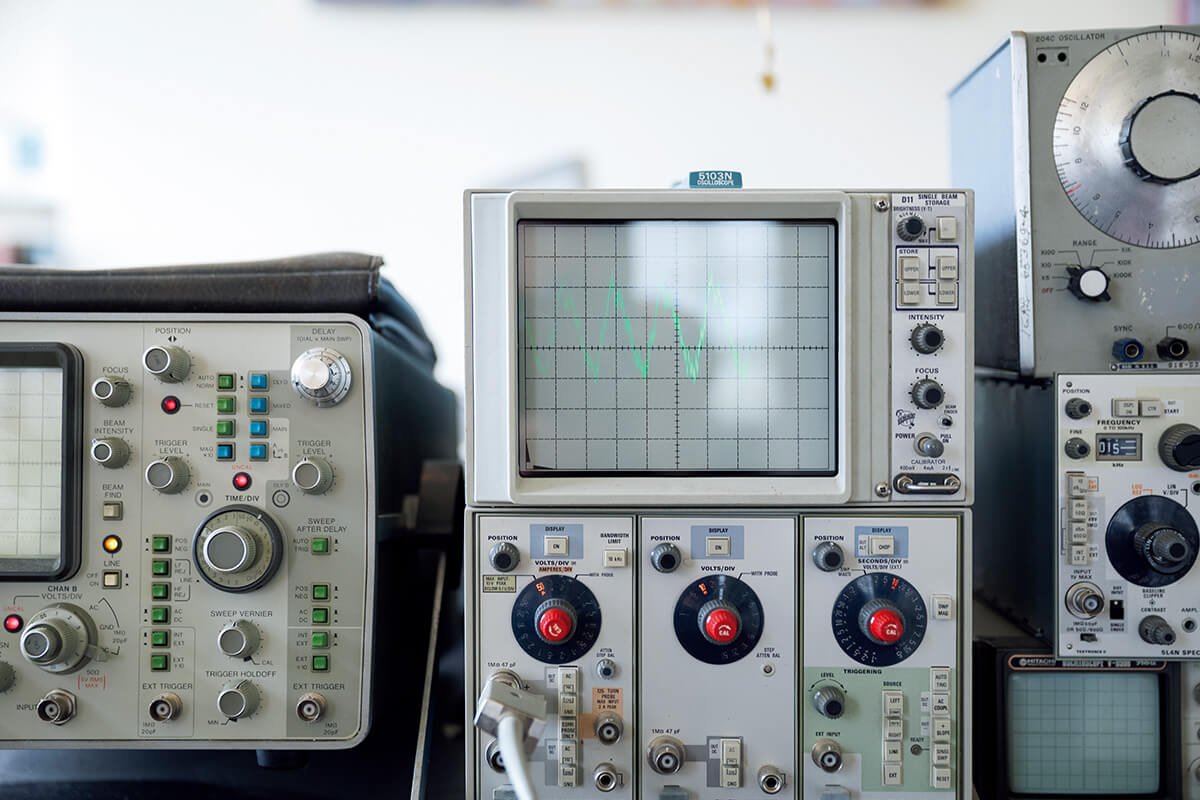

この住まいにはバロックとメカが混在する。奥の部屋に足を進めると、オシロスコープが波形をうねうねと描いている。どの機械の電流を測定しているのか尋ねると、「いや、何にも接続していない。家の中に流れている電流を拾っているだけ。私たちはこれだけの電気に囲まれているんだよ!目には見えないだけでね」と微笑んだ。

まだ幼い頃からメカや電気に夢中だったエグルストン。無類のガジェット好きにして、買い物魔。ターンテーブルや電流測定器など、次々買っては使い倒し、また別のオモチャを買いに走る。コレクターでもあり、蒐集(しゅうしゅう)したライカを旅行に一式持ち運べるよう、専用のアタッシェケースをカスタムした時代もあった。

さて3番目の部屋は、演奏ルーム。ベーゼンドルファーのグランドピアノが存在感を放っている。4歳の時、母の影響でピアノを始め、6歳で祖母の親友が先生になって教えてくれた。弦楽器にも手を染めたがこちらは断念。ピアノは今も昼と夜、3〜4時間ずつ弾くという。「真夜中に弾いても苦情は来ない。なにせご近所は高齢者ばかりで、みな耳が遠いんだ」とウィンクする。

エグルストン流・日々の日課がある。いまだに夜型人間で、しばしばガールフレンドたちとパーティを開くが、朝は必ず6時に起床する。食事は1階の厨房やお気に入りのレストランから運ばせる。そして、きっかり午後5時に、お世話係の女性がウイスキーとタバコを運んでくる。ピカピカに磨き上げた靴はイギリスでオーダーメイドした品。クラヴァット(ネクタイの一種)は、エグルストンのいわばトレードマーク。「今日身に着けているのはフランス製」だそう。スーツは毎回サヴィル・ロウで仕立ててもらう。

だが最近は「私のガールフレンドの一人、ステラ・マッカートニーに作ってもらうことが多い」とも。「彼女の父親とは昔からの友達でね」。ポールに限らず、この住まいにはミュージシャンも多く訪れる。エグルストンが大ファンを自任してやまないボブ・ディランも遊びに来るという。

ダンディなエグルストンは、泊まるホテルもロンドンではサヴォイ、パリではジョルジュ・サンクと一流志向。その一方で「NYではチェルシー・ホテルに住んでいた。今とは違う、昔のチェルシー・ホテルにね」とも。

ピアノ演奏も撮影もその瞬間、一度限り

1976年、MoMAで催した写真展により、モノクロ写真こそ芸術写真という既成概念を覆したエグルストン。当初、ニューヨーク・タイムズに酷評されたというのは有名な話だ。泥酔しすぎて自分のオープニングなのに寝過ごしたというエピソードもよく語られるが「その噂?誰かのでっち上げだよ」と本人は笑うばかり。

アンディ・ウォーホルのミューズの一人、ヴィヴァともその頃知り合い、長年交際関係にあった。ヴィヴァとは「今もよい友達だよ」とサラリ。同じメンフィス市内に住む息子のウィンストンは、別の家庭を持っていた父に対し、「変わった家族だとは感じていました。ただ幼い頃、父とその彼女が僕を休日連れ出し、好き放題遊ばせてくれたのは、当時は単純に楽しかった」と静かに回想する。

そのウィンストンは現在、父の版権を管理し、撮影にも右腕として欠かせない存在だ。エグルストンは撮る場所を自分では一切決めない。「カメラを一台ポケットに入れて、用事で出かけるウィンストンについていく。写真というのは向こうから目の前に不意に現れる。ただそれだけのことさ」

写真と音楽には相通じるものがある、と語るエグルストンに一曲お願いしてみた。ご所望とあれば……と立ち上がり、ピアノの前へ。目の前に灰皿を置き、鍵盤に指が触れる。その演奏はすべて即興だ。ゆるやかに、たった一度しか奏でられない流麗な旋律が、精緻につむぎ出されていった。

幼少時代の写真も発掘!アーカイブにも潜入

-

アーカイブ兼オフィス。窓の「テクニカラー」が意味深。ボブ・ディランの写真は、エグルストンの作品に写り込んでいたのと同じ品をウィンストンが探し出した。 -

80年代初頭、エグルストンはねじ込み式のライカを次々とコレクション。自分でカスタマイズも行い、旅にも持ち運べるよう専用のアタッシェケースも特注したほど。 -

ファイルキャビネット。家族写真、昔の彼女マーシャの『Stranded in Canton』登場スチールなどびっしり。壁には写真集『The Democratic Forest』の校正刷りが。 -

「三輪車」「赤い天井」と並んで特に有名な作品「機内のドリンク」の写真が壁に。右には60年代に撮影したモノクロ写真が。ゲティ・センターでのグループ展より。 -

エグルストンが若い頃のポートレートも出してくれた。海軍の制服を着ているのは父親。アマチュアカメラマンだった祖父が、家族の写真を撮っては楽しんだという。