Q1.家の近くに海がないんですけど、どうしたらいいですか?

A.海じゃなくても、釣りはできます。

川、湖、池、沼など、あらゆる水辺には魚がいます。つまり、魚がいればそこが釣り場になるということです。暮らしのそばにある用水路や公園の池にも、小さな魚たちがひっそりと生息しています。まずは、自宅から最寄りの水辺を探してみるのはどうでしょう?日本は周囲を海に囲まれ、北海道の冷水性魚種から沖縄の熱帯魚まで見られる豊かな海洋環境。そして、国土の約7割が山地だから川も無数にあるという、まさに釣りのパラダイスなのです。

Q2.釣りっていつでもできるんですか?

A.釣りは一年中、昼夜を問わず楽しめます。

でも、魚種によって釣れる季節や時間帯は異なりますし、釣りをしてよい時期と禁止の時期もあります。例えば川だと、トラウトやアユには禁漁期間が設けられていて、基本的には春から初秋が解禁期間。相模湾では8月~10月にアオリイカの禁漁期間があります。また、釣果が上がりやすい時間帯は「朝マズメ(夜明け前後)」と「夕マズメ(日没前後)」。海釣りの場合は潮の満ち引きも影響します。魚の動きは、地球や月のリズムとも密接に関係しています。

Q3.エサが怖くて触れないんですけど……。

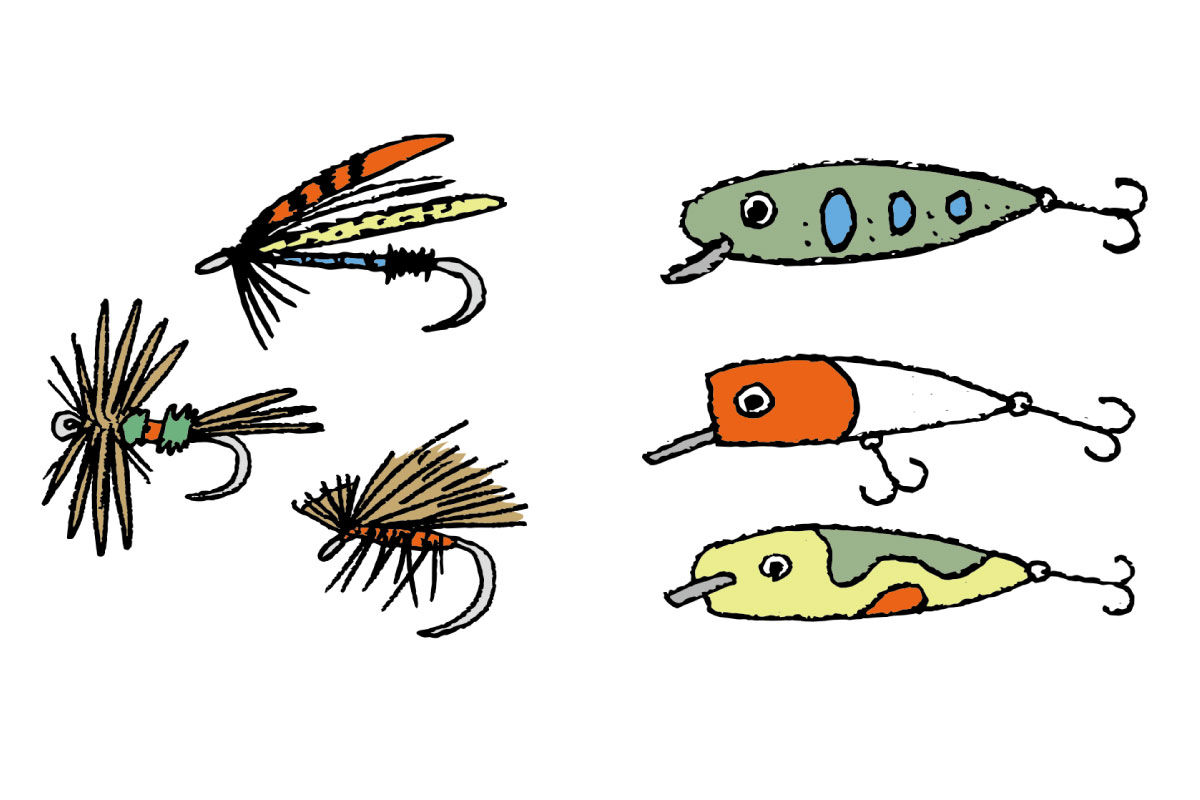

A.虫エサが苦手でも、釣りは楽しめます。

ルアーやフライという擬似餌を使った釣りなら、生きた虫に触れる必要はありません。見た目がかわいらしいデザインやカラフルなものも多く、ファッション感覚で選ぶこともできますよ。ほかにも、虫を使わなくても練りエサや冷凍オキアミなどを使う釣りもあります。どうしても生きた虫エサが必要な場合は、ピンセットやゴム手袋を使えば安心です。でも、結局魚も虫も生き物。釣りに慣れていくうちに、虫エサにも触れられるようになるといいですね。

Q4.釣り好きの友達がいないんですが……。

A.まずは釣り具店に行ってみましょう。

釣り具店のスタッフは周辺エリアの釣り事情に詳しく、初心者向けのスポットや季節ごとにおすすめの魚種や釣り方などの情報も教えてくれます。また、釣り具店によっては体験イベントや釣り教室などが開催されることも多く、参加すれば自然と釣り仲間ができます。SNSやオンラインコミュニティで釣り仲間を集めている例もたくさんありますよ。店に通ってスタッフと仲良くなったら、めちゃくちゃ釣れちゃうルアーとか、とっておきのポイントを教えてくれるかも。

Q5.実際、釣れちゃったらどうするんですか?

A.魚の種類や、釣り場のルールに従って決めましょう。

持ち帰って食べたい場合は、クーラーボックスや氷を用意して鮮度を保つことが大切です。事前に針の外し方を練習しておくとスムーズですし、魚の「締め方」を覚えておくと、さらに鮮度が高まります。魚が釣れたら、手際よく「活け締め」できたら最高にかっこいい!魚をキャッチ&リリースする場合は、魚にダメージを与えないよう、速やかに水に戻しましょう。人にも魚にも、ジェントルに。なお、外来種はリリースが禁止になっている場所もあるのでご注意。

Q6.100円ショップの釣り具でも釣れるんですか?

A.小物釣りなら十分に楽しめます。

ただし、本格的な道具に比べると、耐久性や使いやすさは劣ります。高価な道具が必ずしも必要ではありませんが、質の良い道具に少しずつステップアップすることで、釣りの楽しみと幅が広がるでしょう。また釣り道具と長く付き合うために、しっかりメンテナンスしましょう。海水の塩分や、淡水使用の汚れを落とすためにも、竿やリールを水洗いして、陰干しで乾燥させます。高価な最新道具も素晴らしいですが、手入れが行き届いた道具を使っている釣り人ってかっこいいのです。