TaiTan

僕、実はSFが苦手なんですよね。

宇多丸

え?話が違うよ〜。

TaiTan

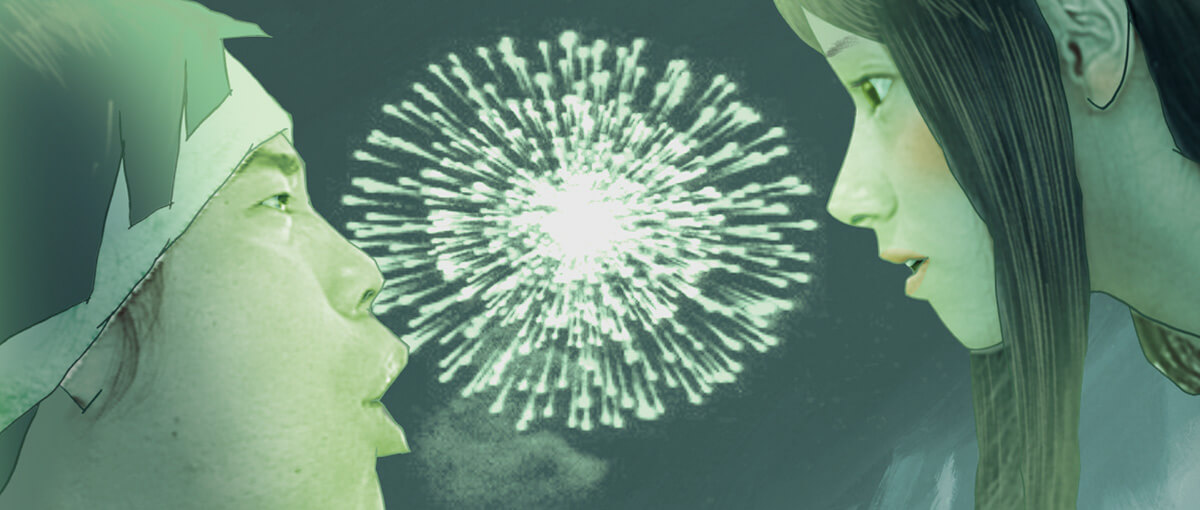

いや、ちょっと言いすぎました(笑)。『スター・ウォーズ』とか『三体』とか、スペクタクルに展開していく王道のSFにうまくのめり込めない傾向があって。一方でノれるSFもあるんです。その一つが『マインド・ゲーム』(1)で。

監督:湯浅政明/2004年公開/実写、2D、3Dが融合した斬新な映像で、主人公・西とみょんの恋模様を描く。音楽はボアダムス、ROVO等で世界的な評価を得た山本精一。©2004 MIND GAME Project

宇多丸

すごいシンクロなんだけど、俺も今日のために観返してた。2000年代の最重要作の一つですよね。

TaiTan

世界観が壮大な作品は入り込むまでに時間がかかって耐えられなくなったりするんですけど、これは最初から音楽の力で引っ張ってくれる。映画自体がものすごく音楽的で、細部を理解しなくても生理的に観られちゃうんです。

宇多丸

その上で何度も観ると全部の細部に意味があるってわかるよね。

TaiTan

各シーンを構成してる音楽もバリエーション豊かで。“タッタッタッ”っていうドラムンベースの音楽があれば、ボサノヴァとともに表現されるシーンもあったり、プログレッシブにどんどん変わる。

宇多丸

最後はサンバだし。

TaiTan

そう。自分の好きなシーンだけを過圧縮したMAD動画がこれ以降ボカロシーンとかでもすごく流行しましたけど、それの源流にもあると思うんですよね。あと、これも王道から外れてると思うけど、ダーレン・アロノフスキーの『π パイ』(5)が大好きで。

監督:ダーレン・アロノフスキー/1998年公開/マッシヴ・アタック、ロニ・サイズらのサウンドがリアルな近未来を形作りながら、数字に取り憑かれた男の狂気を描く。写真:Album/アフロ

宇多丸

たぶんTaiTanは“インナースペースSF”が好きなんじゃない?人間の内面世界に分け入ってゆくような。

TaiTan

すごい、一瞬で当てられた(笑)。SFに付きまとうある種の“難解さ”を、音の生理で煙に巻いてくれるような作品が好きです。

宇多丸

俺は最近、映画において我々は何に“SF”を感じるのか?というのを考えるのが好きで。音の要素で言うと、まず「音楽」と「音響」を分けて考えなきゃいけない。

TaiTan

アカデミー賞の部門で言えば「作曲賞」と「音響賞」。

宇多丸

音楽はぶっちゃけ、「現代音楽」か「シンセ」という2大要素に、時折「あえてのレトロ感」がスパイスを加える、というバランスから実は長年そんなに変わってないと思う。

たぶんそれより重要なのは音響面で、やはり『スター・ウォーズ』のエピソード4(2)が革命的だった。それ以前のSF映画って“ぽよんぽよん”とか“ピコピコ”っていういかにも未来的な電子音が主流だったと思うんだけど、そういうふうに現実の世界や社会に基盤がない突飛な音を鳴らしても、それは未知の音の“パロディ”でしかないから、ちょっとダサいんですよね。

監督:ジョージ・ルーカス/1977年公開/ルーク・スカイウォーカーの銀河をめぐる冒険が始まる、サーガの第1作。ベン・バートはダース・ベイダーの呼吸音なども生んだ。©2024 Lucasfilm Ltd.(ディズニープラスで見放題配信中)

TaiTan

なるほど。

宇多丸

昔はそれでよかったけど、『スター・ウォーズ』のサウンドデザイナーのベン・バートは現実の動物の鳴き声とかノイズをミックスして、“既知の先にある未知”を体現するような音像を作ってみせた。

その後、『宇宙戦争』(3)や『トランスフォーマー』あたりでまた、おそらくは現代的なデジタルミックスによってSF的音像が更新された感もある。素人っぽい言い方で申し訳ないけど、“ヴヴヴヴ・ヴォ~ン”っていう重低音がずーっと下の方で鳴り響いている感じの音像。技術的には間違いなく最先端のSF映画『DUNE/デューン 砂の惑星』(4)も、“ヴォ~ン”系の典型だと思う。

TaiTan

“ぽよんぽよん”から“ヴォ〜ン”へ。

過去にあった“未来っぽさ”により新しさを感じる時代へ

宇多丸

考えてみればベン・バートが作ったライトセーバーの音だって、“ヴォ~ン”なんだよね。ダイナミックでエッジが立っていて、太い。これを聞くだけで俺たちは“SF”を感じるという面はある気がします。

TaiTan

面白いなぁ。でもこれは逆の意見かもしれないんですけど、最近『ジュブナイル』を観返した時に、“ピコピコ”した音が鳴ってたことに興奮して。そういうレトロでチープな音像にこそ、新しさを感じる面もあるかもしれません。

宇多丸

“過去から見た未来”にフレッシュさを感じるってことだよね。レトロフューチャー的な感覚は80年代からずっとあったと言えばあったけど、そこが若い世代に改めて新鮮に発見されているというのは、時代の潮流としてとても興味深い話です。

2024年に配信された『フォールアウト』(6)も、音楽含めてすべてが1950年代アメリカ的な感覚でデザインされた未来世界で、レトロであることがSF感に直結している。

製作総指揮:ジョナサン・ノーランほか/2024年配信/核戦争後の世界を描くゲームの映像化。ジョニー・キャッシュ、ブルック・ベントンなど1950年代前後の楽曲が流れる。© 2024 Amazon Content Services LLC(Prime Video で独占配信中)

TaiTan

僕らが生まれる前とか子供時代の、その当時に信じられていた未来的なものに、今観るとものすごく新しさを感じたりするんですよね。ダサいのがむしろいいっていう。それはY2Kとかリバイバルに象徴されるように、すべてのジャンルに言えることかもしれないけど。

宇多丸

要は、科学とか社会の直線的な進化をもう信じられなくなった先の、ちょっとシニカルさを含んだ未来観、ということなんだろうけど。

TaiTan

SFゲームの音楽とかはどうなんですか?

宇多丸

ベタベタなSF感で言うなら『Cyberpunk 2077』(7)。ゲーム内で聴ける楽曲たちがとても良くて、“ちゃんと未来の街で流れてそう”なポップミュージックなんですよ。

あと『マトリックス』が代表格だけど、デジロックがSF的だった時代のレースゲーム『ワイプアウト』シリーズ(8)も、音楽と世界観、ゲーム性がマッチして、“本当に未来社会を生きている感”があった。また映画に戻るけど、最近で一番、音楽に独自性を感じたのは『哀れなるものたち』(9)ですね。

TaiTan

たしかに新鮮でした。

宇多丸

聞き慣れた楽器音を歪ませたり変な使い方をしたりすることで、“普通でない感じ”を醸していて。

TaiTan

ゲップの音とかも(笑)。

宇多丸

音楽のジャースキン・フェンドリックスは、映画の解剖学的なディテールに沿うように、古い医学書を読んで音楽に応用しようとしたらしいんですよね。『TENET テネット』(10)のルドウィグ・ゴランソンも映画のスタイルに合わせて音楽にも回文構造を仕掛けたと語っていて。その革新は、音楽におけるSF的な試みと言えるかもしれません。

監督:クリストファー・ノーラン/2020年公開/時間のルールから脱出し世界を救うべく奮闘する男の物語。音楽はルドウィグ・ゴランソン。主題歌はトラヴィス・スコットとの共作。写真:Collection Christophel/アフロ