「自分の仕事は、『写真を疑うこと』だね」とトーマス・ルフはほくそ笑む。クリスティーズなどのオークションでプリント作品が高額で取引されるほどのスター・アーティストであるルフは、東京・銀座の〈ギャラリー小柳〉で彼の個展「Two of Each」(10月18日から12月13日開催)のために来日。

〈ギャラリー小柳〉では1998年の個展以来、27年もの付き合いであり、今回は当ギャラリーで11年ぶりの個展となる。過去のルフの代表作から本邦初公開となる〈flower.s〉と〈untitled#〉を出展し、いわば彼のミニ回顧展のような構成だ。

2016年の東京国立近代美術館と金沢21世紀美術館での大型回顧展でルフの作品を体験した人も多いだろうが、彼の作風を一言でいうのは極めて難しい。

彼の初期代表作〈Portraits〉シリーズでは、証明写真のような人物写真が210×165cmの巨大なサイズに引き伸ばされ、観客にポートレイト写真を違うステージに引き上げる体験を促し、〈nudes〉シリーズではインターネットのポルノサイトから画像を入手し、極端に画像をぼかした上でさらに巨大なプリントにするという手法を提示し、オリジナリティや性表現、さらには写真の解像度への疑問を投げかけた。

さらにはNASA(アメリカ航空宇宙局)の宇宙探査機カッシーニが撮影した土星とその衛星の画像を素材にした〈cassini〉シリーズでは、NASA提供の画像を加工し、まるでCGのようなイメージに仕上げている。

このようにトーマス・ルフの活動を追うことは、「写真とは何か?」「写真家のオリジナリティとは何か?」を問い続けることでもある。その彼に個展会場で話を伺った。

彼の経歴で知られるのは、現代アート写真のグランドマスター、ベッヒャー夫妻から写真を学んだことだ。ベルント&ヒラ・ベッヒャーは夫婦の写真家で、ドイツのデュッセルドルフ美術アカデミーで写真クラスの教授として指導し、その教え子たちが「ベッヒャー派」と呼ばれる1980年代以降のアート写真の大きな潮流をつくる。

その教え子たちの代表がアンドレアス・グルスキー、トーマス・シュトゥルート、カンディダ・ヘーファー、そしてこのトーマス・ルフというアート写真のスターたちだ。しかし、ルフのベッヒャーからの指導は、最初は苦い経験だったそうだ。

「私は田舎育ちのとてもナイーヴな少年でね。ニコンのカメラを親から与えられて、それで写真を撮ることに夢中になったんだ。そのカメラで雑誌の写真を真似てみたり、イタリアやギリシャ旅行で写真を撮ってみたりして、それで当時は十分満足していたんだ(笑)。

そして写真を本格的にやってみようと、デュッセルドルフ美術アカデミーのベッヒャーのクラスをとってみたんだが、彼が教えている写真は私のものとは正反対だった。私の写真はカラーでキッチュで、夕日や自然を撮ったものだったのだけれど、ベッヒャーの世界は、モノクロで直截的でシンプルでインダストリアルなものだった。私はかなりショックを受けて、何を撮っていいかわからなくなったんだ。

ベッヒャーが私の写真を見てこう言ったんだ。『トーマス、それらの写真は君自身のものではない。君が今まで見てきた雑誌の写真を真似しているだけだ。それらの写真は君の魂から出てきたものではないよ』と。その時私は『ああ、あなたは正しく、私は間違っていた』と理解したんだ。ベッヒャーは続けて『まず、ウォーカー・エヴァンスの写真集を見るべきだ。そして他の写真の巨匠たちの本をね』と教えてくれた。それから私は写真の歴史をちゃんと勉強するようになったんだよ。

アカデミーで私は写真以外の授業もとっていて、他の授業では生徒は彫刻や絵画を学ぶ人たちが中心だった。私はベッヒャーの忠告にすっかりしょげていたので、当面写真を撮ることができなくなっていたんだが、他の学生たちの活動を見て、自分も徐々に写真を撮り出すようになった。もちろん、ベッヒャーのようなスタイルで、モノクロで椅子だけをひたすら撮った退屈なものだったけれどね(笑)」

モノクロで直截的でインダストリアルであるべきという「ベッヒャーのドグマ」から抜け出るキッカケは、クラスメイトの作品をカラーで撮影することに始まったという。

「クラスメイトから彼らのグループ展のカタログの撮影を頼まれて、当時から私は4×5の大型カメラを持っていたから、それでカラーで撮影することにして、それがうまくいったんだ。また当時、クラスメイトの一人がアメリカの『ニュー・カラー』の写真家の写真集を見せてくれたんだ。『おお、なんと美しい色彩なんだ!』と感激して、この方向で行こうと。

次に自分のアパートの部屋を4×5でカラー・ネガティヴ・フィルムで撮影してみて、モノクロよりもいい仕上がりだと思えたんだ。そこでベッヒャーにそれらのカラー写真を見せたところ、『君は正しいよ。カラー写真には可能性がある。君はモノクロはやめてカラーでやったほうがいい』と言われて、それが現在まで続くカラー写真の始まりなんだ」

その後のルフの快進撃は知ってのとおり。彼を含むベッヒャー派の写真家たちは、よく「写真の題材ではなく、写真そのものを観客に観ることを求める写真」と評されるが、その評に関してルフはどう思うのか。

「それは写真家のうぬぼれだと思う。写真家という人種は、人々が写真を通して題材を観ることを望んでないんだ。写真そのものを見てほしいと思っている。例えばここに水平線を撮った写真があるとして、写真家は水平線の写真ではなく、『ああ、これは杉本博司の撮った水平線だ』と呼ばれたいんだ。

もちろん現実的な題材は写真というジャンルにおいて大きな要素を占めると思う。それまで写真というのは、アートの領域において『二流の芸術』と見なされていた。何を撮っているかというドキュメンタルな題材に価値があるのであり、写真そのものには高い価値がないと。それを私たちはひっくり返そうとしたんだ。コレクターたちは絵画や彫刻作品はじっくり観るけれど、写真はちゃんと見てなかった。なぜなら写真には価値がないと彼らは考えていたから。

でも、私が大型サイズのポートレイト写真作品を発表するようになって、コレクターはショックを受けて、それらの写真作品を通り過ぎることができなくなった。それらの写真は明らかに絵画とは違うのだけれど、絵画とは異なる精密さがあった。それからデュッセルドルフの仲間たちが続いて大スケールの写真を発表するようになったから、私が思うに、それがアート写真のターニング・ポイントになったはずだよ」

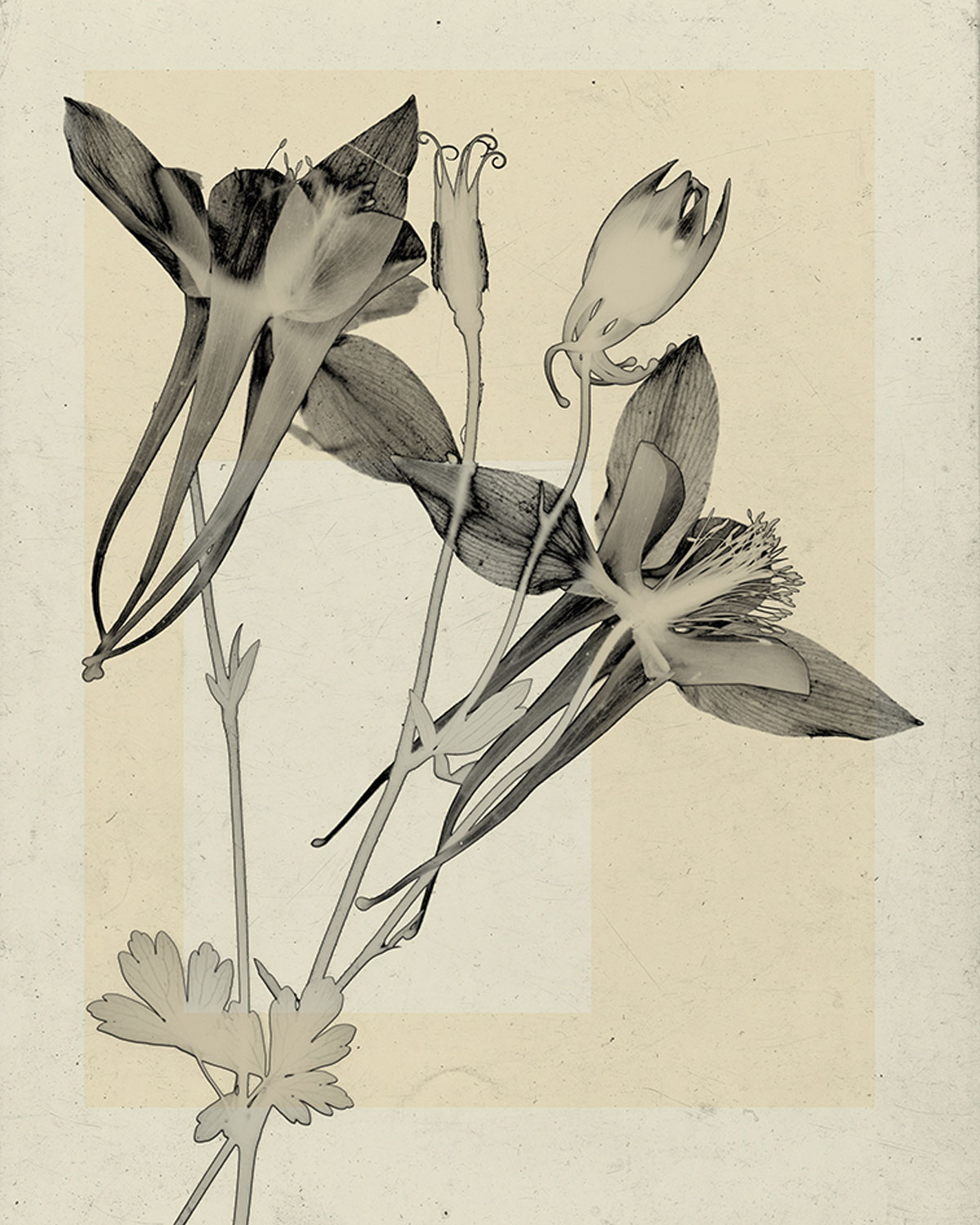

今回の〈ギャラリー小柳〉の展示では、ルフの過去の代表的シリーズ2つに加え、本邦初公開となる2つのシリーズからもそれぞれ2点ずつを展覧している。まず〈flower.s〉は、草花をライトテーブルに並べてデジタル撮影し、コンピューター上で、画像の明暗を反転させるソラリゼーション効果を施した作品。

また近年の新作である〈untitled#〉シリーズでは、彼は久しぶりにカメラを手に取り、ワイヤーで制作した構造物に回転や振動を加え、それらを長時間露光で撮影したもので、1950~60年代に見られた実験写真の表現を現代に引き寄せ、光と影の線的な戯れを映し出している。カメラを使ったり、使わなかったりする特異な写真作家であるルフにとって、カメラを使った「クラシカルな写真」にはどういう可能性が残されているのか?それとも、それは死に絶えようとしているのだろうか?

「いや、私は『クラシカルな写真』にはまだ十分な余地があると思っているよ。例えばエドワード・バーティンスキーのようなカメラを使った写真家はとても良質で正しい写真の方向性を示していると思う。彼らのような写真家はとてもいい仕事をやっていると思うけれど、私は例外なんだ。私は写真を信じてないから(笑)。もちろん写真を愛しているよ。でも一方で写真に関しての問いが常にあるんだ。だから私はいわゆる『写真の外』にいるんだが、素晴らしい写真家はたくさんいるよ。だから写真が死ぬことはないと思う」

東京国立近代美術館でのトーマス・ルフ展のキュレーターを務めた主任研究員の増田玲はルフによる「写真の拡張」をこう語る。

「ルフの最初期作、〈Portraits〉のシリーズが、証明写真のように正面からニュートラルに撮影した人物の顔を、タテ2メートル近い巨大なプリントにすることで、なにが(誰が)写されているか、どのように写したか、そこにはどのような意図が込められているのか、といった従来的な写真イメージの読解ではなく、写真というメディアそのものの存在を前景化(物理的に巨大化させ、存在感を出すというある種の力技だったとはいえ)させ、写真それ自体について考えさせることを試みたものであったように、ルフによる写真表現の拡張とは、写真というメディアそのものをさまざまな角度から再検討する作業の連続でした。

それぞれのシリーズで、たとえば〈jpeg〉シリーズでは画像の解像度と知覚、認識の問題が、〈nudes〉や〈Substrate(基層)〉のシリーズでは、欲望の対象となる表象の本質が問い直されていたように、ルフの作品はその都度少しずつ写真というメディアの輪郭線を引き直すようなものだった、という言い方ができるかもしれません。2000年代に入るとほとんど自らカメラで撮影するプロセスなしに作品をつくるようになったように、ルフはまた『写真家』という存在のあり方を拡張させてきたアーティストでもあると思います」

大型ポートレイトからスタートしたルフだが、彼はストレートな写真からも、そして古典的な写真家像からも離れようとしている。

「『私が写真で意図しているもの』という点で捉えたら、そうなるだろうね。私は約20年間ストレートな写真は撮っていない。もしもストレートな写真を撮る場合でも、何かそのイメージに疑問を加えている。写真を直接撮らなくても、ファウンド・イメージ(※他者が手がけたイメージを用いたもの)を使ったり、加工されたイメージを使ったりして、ある種の写真を創り上げている。だから私は古典的な写真家ではないんだ。でも古典的な写真にもまだ可能性があると思っているよ」

東京国立近代美術館の増田玲は、今回の〈ギャラリー小柳〉の展示の「嬉しい裏切り」をこう評価する。

「今回、ルフはひさしぶりに自らカメラを用いて撮影するプロセスを含む新作(〈flower.s〉と〈untitled#〉)を発表しています。それはある意味で予想を裏切るような展開ではあったのですが、写真メディアそのものをさまざまな角度から再検討し続け、それによって写真や写真家の概念を拡張し続けているということでは一貫しています。

軽やかに別の角度からの問いを提示する、そうしたルフの作品に向かい合うことで、鑑賞する私たちの中の何かが刺激され、活性化され、写真というメディアへのアプローチの仕方、あるいはものの見方や世界の捉え方が少し更新されるような体験こそ、ルフ作品を見る楽しさの核心にある、そうしたことを改めて感じました」

ルフは約20年間ファウンド・イメージを使って作品を作り続けてきたのだが、なぜそれほどまでに「誰かが撮ったイメージ」に惹かれるのだろうか。

「いくつかの理由がある。最初にファウンド・イメージを使おうと思ったのは、天体写真を撮ろうと思った時だった。その時に、自分が天体写真を撮る教育をしっかり受けたとしても、たったひとつの望遠鏡しか持っていなかったので、うまく撮ることは難しいとわかったんだ。そこで私は天文台に天体写真のネガ・フィルムを譲ってくれるように頼んだんだ。それがファウンド・イメージを使い出したきっかけだね。私はいつもイメージのクオリティについて疑問を持っているんだ。もし誰かの力を借りた方がいいのであれば、私は誰かのイメージを使うことを受け入れているんだ」

常に写真表現を更新し続けるルフは「写真家にはそれぞれの役割がある」という。

「写真の世界全体を見てみると、それぞれの写真家に専門性があるのがわかる。例えばセバスチャン・サルガドは、世界の環境問題に関しての関心を写真によって前に進めるのが彼の役割だと言えるだろう。ある写真家はテクノロジーについての写真を撮っているし、写真家それぞれが各々の仕事を持っているんだ。私の仕事は『写真を疑うこと』なんだ。それが私の役割だ。写真の領域すべてをやっている人はいないし、それは意味がないし、今後も意味はないと思うね」

ルフは「写真の外」にいる写真家だと自らを語る。では彼にとっての写真の定義とは何なのだろうか。

「もはや明確なものはないけれど、いくつかのキイワードがあると思う。100年前なら『写真とは何か?』について、ひとつの方向か信念しかなかったと思う。写真は発明されて、さまざまな関心のために利用されたり、または間違った使われ方をされてきた。私が言えるのは、写真を使うひとつの適切な方法なんてないということさ。誰もがそれぞれのヴィジョンを持つべきで、人々も『これが写真の正しい使い方で、あちらは正しい使い方じゃない』と言うべきではないんだ。だから写真の究極の定義なんてないんだ。写真の正しい定義なんて、バカげていると思うね」

ルフの理路整然としたインタビューを終えて雑談となり、彼が今回日本を長期滞在している話になり、大阪や富士山のふもとの温泉でくつろいだと彼はにこやかに語る。「そんな時にあなたは観光写真を撮るんですか?」と聞くと、「実は」と自分のスマホを取り出して私やギャラリストに写真を見せ始めた。

そこには日本の風景や建築物、新幹線などが写っており、モノクロ処理などがされた写真は、計算された構図で実にインダストリアルで笑えるくらいベッヒャー派の写真だった。それらを嬉しそうに見せるルフは、心底写真を愛し、常に写真の内と外を横断しているのだと実感した。

今月の流行写真 TOP10

-

10:RANGE LIFE by Lachlan Bailey for VOGUE US Oct.2025

米ヴォーグお得意の馬を使ったファッション・ストーリーは流石のスケール感。写真家ラクラン・ベイリーのナチュラルさが生きる。

10:RANGE LIFE by Lachlan Bailey for VOGUE US Oct.2025

米ヴォーグお得意の馬を使ったファッション・ストーリーは流石のスケール感。写真家ラクラン・ベイリーのナチュラルさが生きる。

https://www.vogue.com/article/kendall-jenner-gigi-hadid-october-cover-2025-interview -

9:LOUIS VUITTON by Natsumi Ito for GINZA Dec.2025

Natsumi Itoのバロック絵画的なライティング&セッティングのファッション・ストーリーの格調の高さ。人物とブツのバランスも見事。

9:LOUIS VUITTON by Natsumi Ito for GINZA Dec.2025

Natsumi Itoのバロック絵画的なライティング&セッティングのファッション・ストーリーの格調の高さ。人物とブツのバランスも見事。

https://ginzamag.com/categories/magazine/547235 -

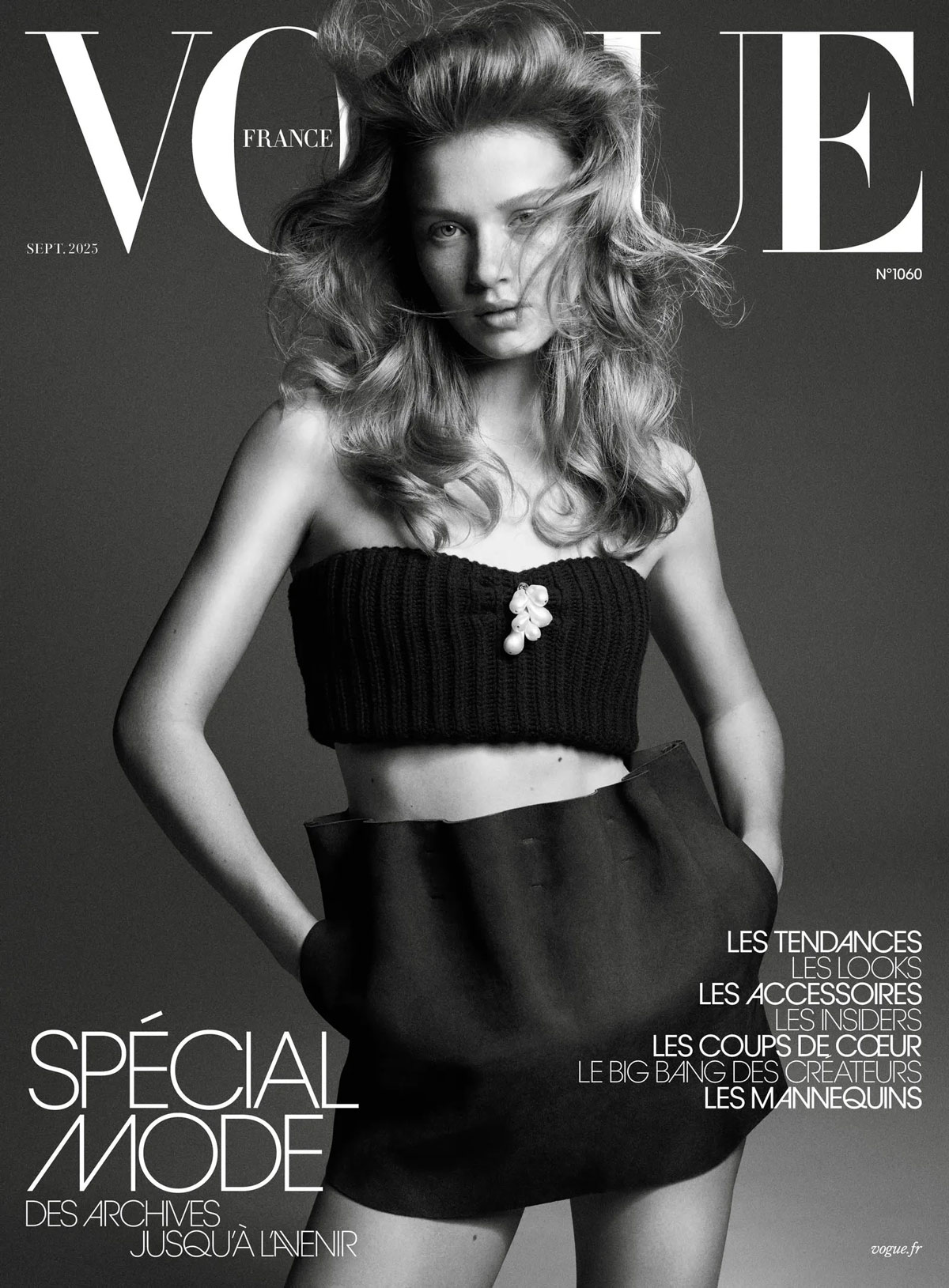

8:“COME AS YOU ARE” Photography by Karim Sadli for VOGUE FRANCE Sep.2025

全て若手モデルだけを起用したカバー&ファッション・ストーリーのスタジオ写真とドキュメンタルな写真の組み合わせの妙。

8:“COME AS YOU ARE” Photography by Karim Sadli for VOGUE FRANCE Sep.2025

全て若手モデルだけを起用したカバー&ファッション・ストーリーのスタジオ写真とドキュメンタルな写真の組み合わせの妙。

https://www.vogue.fr/article/cover-vogue-france-numero-septembre-2025-rentree -

7:Addison Rae by Rafael Pavarotti for W MAGAZINE Volume 5 2025

ネットセレブ兼歌手のアディソン・レイをラファエル・パヴァロッティが今のセックス・シンボルとして描く。

7:Addison Rae by Rafael Pavarotti for W MAGAZINE Volume 5 2025

ネットセレブ兼歌手のアディソン・レイをラファエル・パヴァロッティが今のセックス・シンボルとして描く。

https://www.wmagazine.com/culture/addison-rae-cover-interview-photos-2025 -

6:VALENTINO F/W 2025-26 by GUEN FIORE for Purple Fashion #44: The Analog Issue

パリの若手女性写真家グエン・フィオーレによるインティメイトなファッションの新鮮さ。

6:VALENTINO F/W 2025-26 by GUEN FIORE for Purple Fashion #44: The Analog Issue

パリの若手女性写真家グエン・フィオーレによるインティメイトなファッションの新鮮さ。

https://purple.fr/magazine/purple-44-f-w-2025-the-analog-issue/valentino-f-w-2025-26/ -

5:映画『世界一不運なお針子の人生最悪な1日』監督:フレディ・マクドナルド

同タイトルの短編がジョエル・コーエン監督に絶賛され、長編の本作を制作した2000年生まれの新鋭監督によるクライムサスペンスは、まさにコーエン兄弟味のシネフィルのツボを突きまくる快作。登場人物たちが全員不幸になるのもコーエン的。

5:映画『世界一不運なお針子の人生最悪な1日』監督:フレディ・マクドナルド

同タイトルの短編がジョエル・コーエン監督に絶賛され、長編の本作を制作した2000年生まれの新鋭監督によるクライムサスペンスは、まさにコーエン兄弟味のシネフィルのツボを突きまくる快作。登場人物たちが全員不幸になるのもコーエン的。

https://synca.jp/ohariko/ -

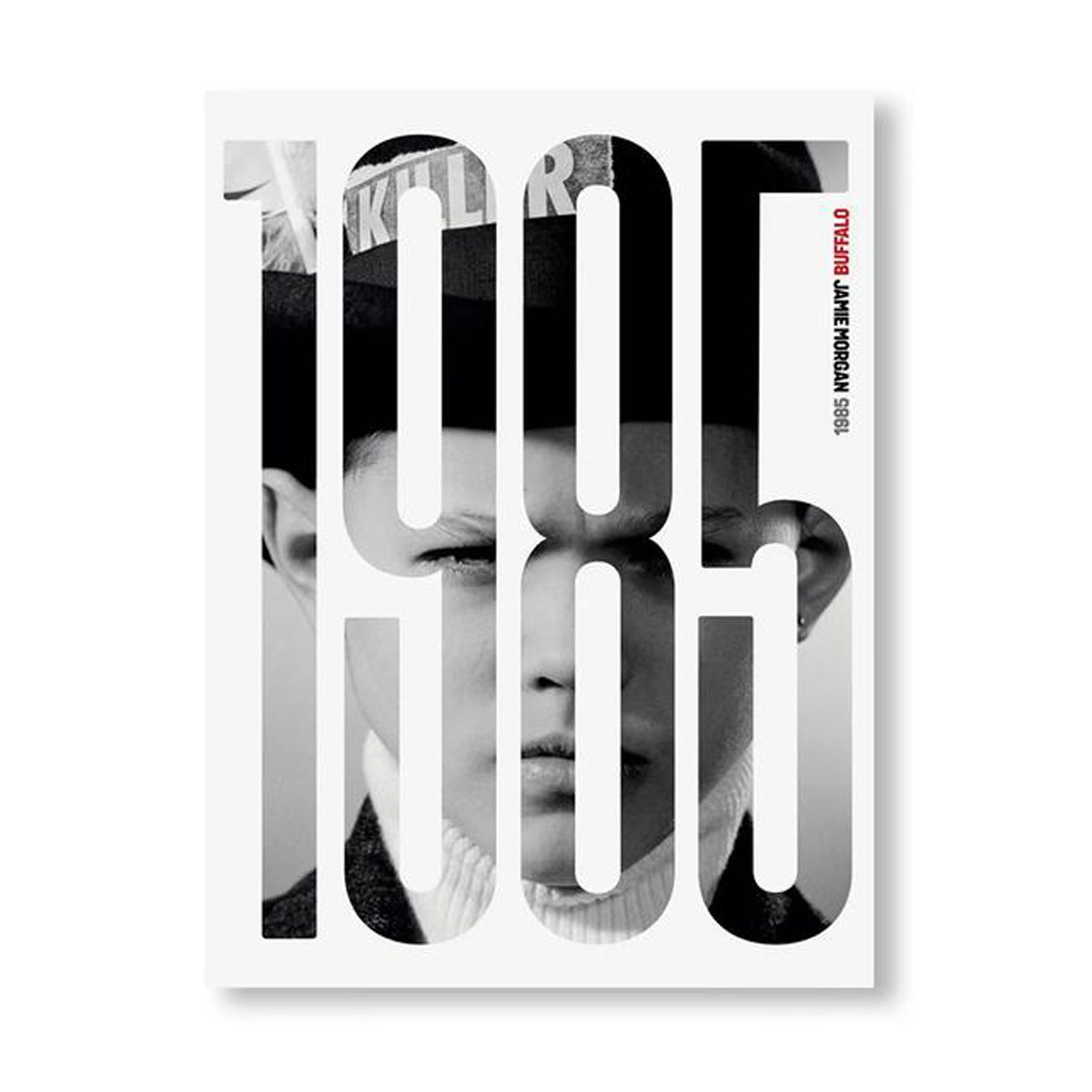

4:JAMIE MORGAN “1985 BUFFALO”(IDEA)

1980年代のロンドンを活性化したファッション集団「バッファロー」のメンバーだったジェイミー・モーガンの懐古的写真集は、ストリートとモードがクロスし始めた歴史的転換点の記録。ブックデザインはネヴィル・ブロディ!

4:JAMIE MORGAN “1985 BUFFALO”(IDEA)

1980年代のロンドンを活性化したファッション集団「バッファロー」のメンバーだったジェイミー・モーガンの懐古的写真集は、ストリートとモードがクロスし始めた歴史的転換点の記録。ブックデザインはネヴィル・ブロディ!

https://www.ideanow.online/1985 -

3:“Wes Anderson: The Archives”(The Design Museum)

映画監督ウェス・アンダーソンのロンドンのデザイン・ミュージアムでの展覧会カタログの見事な構成。監督の頭の中を覗き込む「アンダーソンの穴」。

3:“Wes Anderson: The Archives”(The Design Museum)

映画監督ウェス・アンダーソンのロンドンのデザイン・ミュージアムでの展覧会カタログの見事な構成。監督の頭の中を覗き込む「アンダーソンの穴」。

https://designmuseumshop.com/products/wa-exhibition-catalogue?srsltid=AfmBOoqrQ0YV0piyBbcj4TaYyu80WvAn53wYCkglEy8Kp8uxw2Qf6HH9 -

2:Tom Ford by Willy Vanderperre for AnOther Magazine A/W 2025

ウィリー・ヴァンダーペールがトーマス・ルフのポートレイト・シリーズを意識したとしか思えないハイファイなポートレイト的ファッション。

2:Tom Ford by Willy Vanderperre for AnOther Magazine A/W 2025

ウィリー・ヴァンダーペールがトーマス・ルフのポートレイト・シリーズを意識したとしか思えないハイファイなポートレイト的ファッション。

https://www.anothermag.com/fashion-beauty/16576/haider-ackermann-and-susannah-frankel-on-the-legacy-of-tom-ford -

1:“Secrets From a Girl” by Ilya Lipkin for DAZED Autumn Issue 2025

常に挑発的なイリヤ・リプキンによるモデル全員が恥毛(に見えるつけ毛?)を見せたファッション。賛否あるだろうが、女の人でないと撮れない共犯感。

※画像加工は編集部による

1:“Secrets From a Girl” by Ilya Lipkin for DAZED Autumn Issue 2025

常に挑発的なイリヤ・リプキンによるモデル全員が恥毛(に見えるつけ毛?)を見せたファッション。賛否あるだろうが、女の人でないと撮れない共犯感。

※画像加工は編集部による

https://www.dazeddigital.com/fashion/gallery/35853/0/secrets-from-a-girl-the-autumn-issue-2025