「ところで君は犬を飼っているのかい?」とZoomの画面越しの写真家はそう尋ねる。「いや、かつては飼っていましたが、今は飼っていません」と返答すると、「そうか。私は子供がいない分、たくさんの犬に囲まれて生きているんだ。ベッドにも犬たちと一緒に寝ているんだよ」とウィンクする。インタビュー中も彼の足元に犬がじゃれついて、それを困ったというよりも嬉しいハプニングとして微笑んでいた。

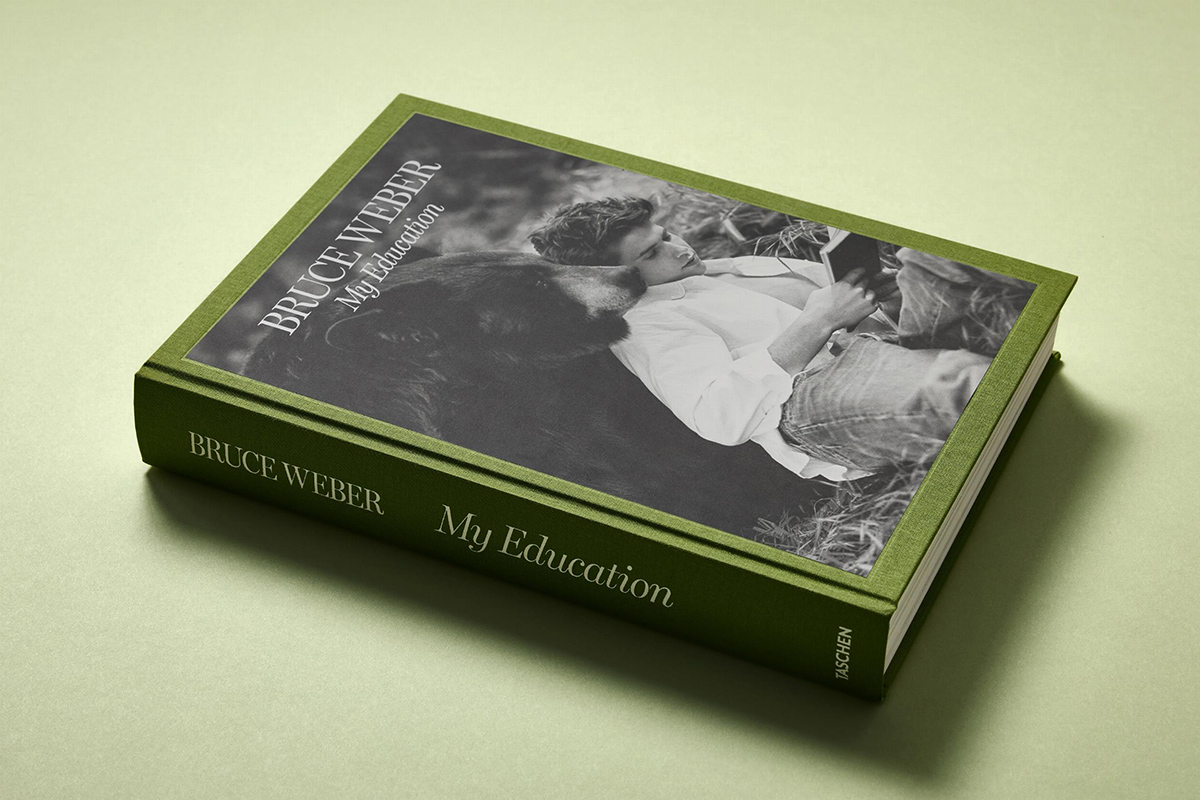

写真家はブルース・ウェーバー/Bruce Weber。写真界の生きる伝説だ。1946年ペンシルベニア州生まれでオハイオ州育ち。ニューヨーク大学で映画制作を学び、幾多の写真家のゼミで写真を学び、60年代後半から写真家として活動。カルバン・クライン、ラルフ・ローレン、アバクロンビー&フィッチなどの大キャンペーンから『ヴォーグ』や『ヴァニティ・フェア』などの撮影で知られ、数多くの写真史に残る写真集を世に送ったウェーバーが、この9月、タッシェンから集大成的写真集を発刊。『My Education』と題された564ページ、3.4キロもの重量がある巨大な一冊は、彼の半世紀を超えるキャリアのベスト・イメージを収めたレトロスペクティヴ/回顧的内容だ。さらには、映画を発明したリュミエール兄弟の美術館のエピソードから本が始まり、彼が出会った数々の巨匠写真家たちからの学びといったものが詳しく収められ、彼の半生だけでなく、写真史のドキュメントにもなっている。つまり彼の「私の写真の教育」というより「私たちの写真の教育」とも呼べる大きなヴィジョンを提示してくれているのだ。

あまり人前に出ないウェーバーにようやく許諾を得て実現したこの取材。生きる伝説は驚くほど率直に、彼のキャリアの総括と写真への愛を語ってくれた。

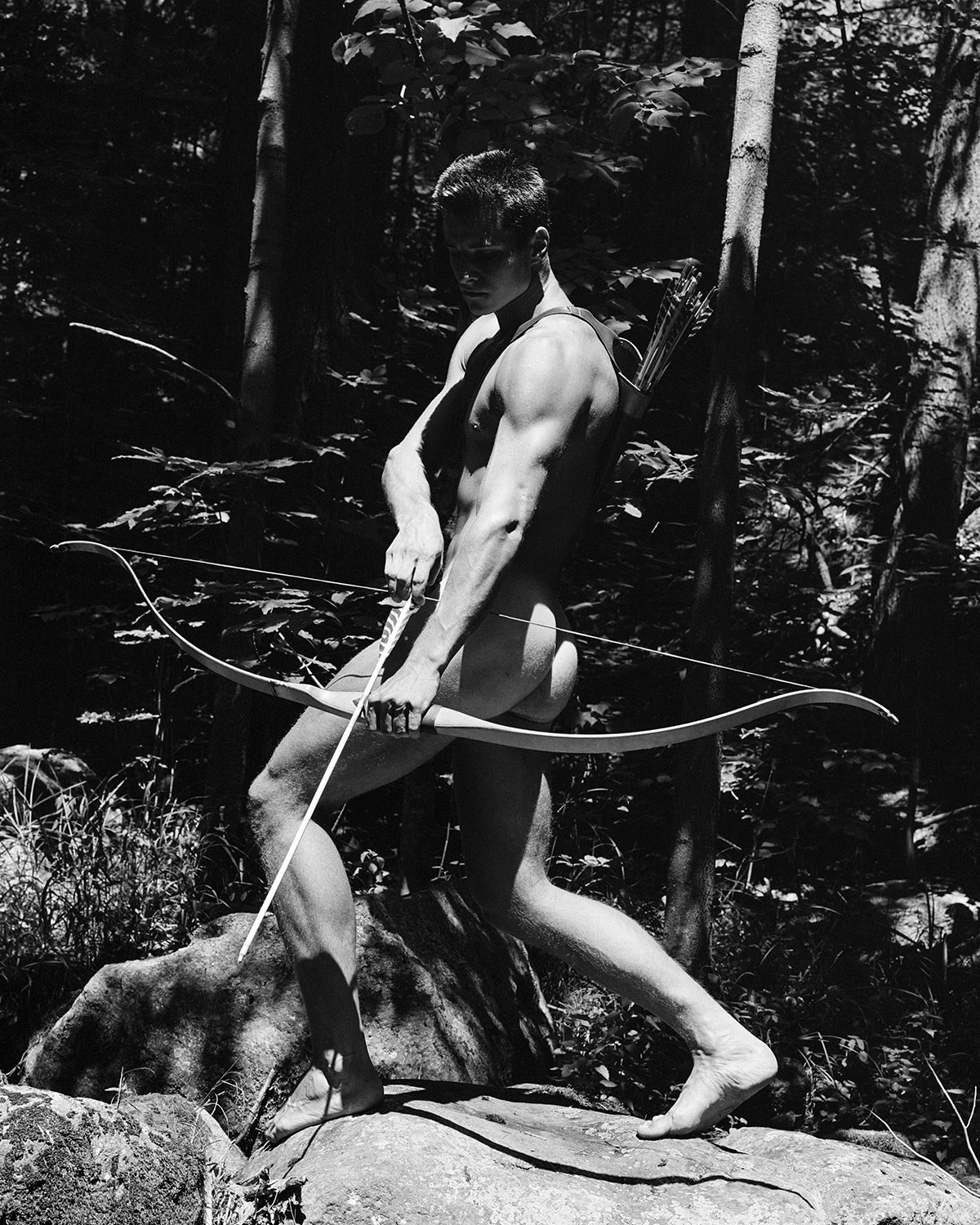

Self Portrait

© 2025 Bruce Weber

まず、なぜこのタイミングでレトロスペクティヴな本を出そうと思ったのかを伺ってみた。

「私はまだ十分に若いんだが(笑)、たくさんの物語を人々に伝えようと思ってね。そうすると、こんな大きなヴォリュームになったんだ。去年、チェコのプラハ美術館で写真展をやったんだが、その時に本が間に合わなくて。そこで、もっと時間をかけて本を仕上げようと。それは自分自身への内省的インタビューのようなものだったね。そして今まで自分が仕事をしてきた人々――フランカ・ソッツァーニ(元『ヴォーグ・イタリア』編集長 2016年没)、グレース・コディントン(『アメリカン・ヴォーグ』クリエイティヴ・ディレクター)、デニス・フリードマン(ファッション・エディター)――などなどの人々に感謝を伝えたかったんだ。さらに、モデルのステラ・テナントを称えたかった(※ステラ・テナントは2020年に50歳で亡くなる。家族によると死因は自殺という)。なぜならステラは多くの仕事を共にした女性だから。さらに自分の妻、自分の犬たち、多くの人々を称えたかったんだよ」

"Bruce Weber. My Education" Cover

犬に関するエピソードに関して、ウェーバーは日本での写真展で多くの犬好きが来てくれたことを鮮明に覚えている。本誌『ブルータス』の2005年8月15日号のブルース・ウェーバー特集「ALL ABOUT BRUCE WEBER」刊行時ならびに彼の愛犬を題材にした映画『トゥルーへの手紙』の公開に合わせて、青山の特設会場で展覧会「The True Store and Gallery」が行われ、来日した時のことだ。

「たくさんの人たちがオープニングに来てくれて、犬を連れてきている人たちが多かったのも嬉しかった。私は日本のクリエイティヴな人たちと仕事をする機会がいくつかあって、1年半前はヨウジ・ヤマモトと仕事をしたね。彼の服は大好きだ。〈コム デ ギャルソン〉ともいくつか仕事をしたよ。〈コム デ ギャルソン〉は私のTシャツをロンドンのお店で売ってくれているんだ」

プラハでの回顧的写真展は、先方から依頼されて始まったそうだが、その準備や展示中、ウェーバーは体調がすぐれなかったという。その時期に、彼はさまざまな思いがよぎったそうだ。

「今はとても調子がいいんだ。振り返って思うと、写真家というのは奇妙な人種だね。写真家というものは自分たちは永遠に生きると信じている。なぜなら、写真家はたくさんの人々を写真に撮り、その写真は生き続けるのだから。私は若い時に、自分は老けないものだと考えていたものだ。今も自分の内面、自分の心や頭は若いと思っているよ。年齢はそんなに大きな違いじゃない。なぜなら、私が出会ってきた人々というのは、常に若々しいんだ。たとえば詩人のアレン・ギンズバーグを撮影した時、彼は70代だったのだが、信じられないくらい若々しかった。動物行動学者のジェーン・グドールもとても若かった。フランカ・ソッツァーニもまるでティーンエイジャーのようだったね。

しかし世界は激しく変化している。特にファッションの世界はそうだ。若い写真家や、これからキャリアを始めようとしているモデルたちのことを思うと、とても胸が痛むんだ。彼らには、私たちの時代にあったようなチャンスが少ない。昔は、新しい人を起用するときに、その人が有名かどうかとか、ヒット曲があるとか、Instagramのフォロワー数が多いとか、そんなことは全く関係なかった。そんなことは何の意味もなかった。それよりも、その人の人間性や、それをどう表現するか、そして持っているスタイルが大切だった。あの頃のそうした雰囲気が、とても懐かしいね。

だから、この本にたくさんのテキストを書いているんだ。なぜなら、テキストは写真と同じくらい自分にとって重要だからね。何かを知らない人々に何かを説明できるようでありたい。それがいかなる感じだったか、それがいかに私にとって、そして他の写真家にとっても、編集者や雑誌にとっても素晴らしいものだったかと。それはまさに黄金時代だった。この本は自分の黄金時代を代弁していると思うよ」

被写体がモデルであれ、俳優であれ、ドキュメンタルな題材から犬を含む多くの動物まで、ウェーバーの写真には一目で彼のものだとわかる一貫性がある。モノクロが多く、フィルムカメラの使用が多いが、それだけではない。光と影による二次元の彫刻のような造形力、親密さと緊張感、そして何より被写体に対する尊厳がそこにある。彼はいかにして独自のスタイルを築いたのか。

「自分のスタイルについてそんなに意識していない。もしも自分にスタイルがあるとしたら、それは自分の深い内面から来ているものだと思う。先日、ニューヨークの写真集専門店ダッシュウッド・ブックスでこの本のサイン会をやったばかりなんだ。その時にたくさんの人がサインを求めて行列していて、その中に若い男の子がいて『僕は22歳なんですが、創作の壁にぶつかっています。自分はどうしたらいいのでしょう?』と聞いてきたので、私はこう答えたんだ。『私も若い時はこうやって大好きな写真家のサイン会に並んだものだ。だから答えは、外に出て人といい時間を過ごすんだ。それが大事だ』とね」

『My Education』はタイトルが示すように、ウェーバーの貴重な「教育的」経験が綴られている。ニューヨークでリチャード・アヴェドン、ダイアン・アーバス、リゼット・モデルという写真の巨人たちと出会い、彼らから何を学んだのかを誠実に語っているのだ。

「ダイアン・アーバスと会ったのは、私がニューヨーク大学のフィルム・スクールに通っている時だった。ダイアンがそこで教えていたからね。ある時、おしゃれなカフェに一緒に行く機会があった。私は貧乏学生だったんだが、その時は幸運にも喫茶代を払えるお金があってね。当時ダイアンは写真家のフレデリック・エヴァーシュタットを撮影していて、私も彼を何度も撮影していたので、彼女は『あなたは私のような写真を撮りたいの?』と聞くんだ。私は『それは全くもって不可能です。私はあなたではないですから』と答えたら、彼女は『OK、座って話しましょう』と。それから私たちは親密な友人同士になったんだ。ダイアンは時には朝の3時に電話をかけてくる。ちょうどその頃、妻と出会って一緒に暮らすようになったんだが、ダイアンは遠慮せずに朝の3時に電話をしてくる。クレイジーだよね。彼女は当時落ち込んでいて、そう電話で語るんだ。

でも、私はダイアンが抱えている葛藤をよく理解したんだ。その葛藤は、多くの写真家も持つものだったから。『自分は正しいことをやっているのか?自分の写真は自分が信じるものになっているのか?自分は自分の写真を今も好きでいるか?それらの写真は時が立てば、ちゃんと意味のあるものになるのか?』とね。

最後にダイアン・アーバスに会ったのは、ニューヨークの五番街の大通りだった。彼女は衰弱していて、交差点をうまく渡れないんだ。私はたまたまそこにいて、彼女を見つけて、『こっちにおいで。私があなたの手を取って歩くから』と声をかけて、一緒に歩いたんだ。あれが最後だった。

また私はリゼット・モデルの写真のゼミに通っていて、リゼットはダイアンの先生だった。リゼットが語るところによると、ある日、彼女は大きな封筒を自宅のアパートで受け取って、開封してみると、たくさん薔薇の花びらがこぼれ落ちてきたそう。リゼットはその時、ダイアンが別れを告げたのだとただちに理解した。花びらが床に落ちた時、リゼットの心の中に、ダイアンがこの世を去ったことがわかったんだ。(※ダイアン・アーバスは1971年、ニューヨークの自宅アパートのバスタブで両手首を切って自殺。享年48)

リゼットは、素晴らしい教師だった。この年配の女性を愛さずにはいられなかったよ。まるで一目惚れのような出会いだった。ある時、授業が終わった後、彼女が生徒に皆でレストランに行こうと声をかけたんだが、なぜか誰も行きたがらず、自分だけが行きたいと言って彼女とレストランに行ったんだ。その店はウェスト・ヴィレッジにあって、性転換者やドラァグ・クイーンや売春婦やミュージシャンがたむろっているところだった。私はオハイオ州のバプティスト(※キリスト教プロテスタント)の大学に通っていたような実に真面目な子供だったし、自分はバプティストではなくユダヤ人だから、とにかく極めて真面目で堅物な人間だったんだよ。だからそんな場所には行ったことがなかったから、びっくりしてね。そこで『おお、これぞニューヨークにいるってことだ!』と感じたんだ。そして、リゼットのために、写真作品をつくるようになった。それも他のクラスメイトがつくりたくないような題材をね。他のクラスメイトが『写真にそんなに深みなんていらないよ』とか『そんなのかわいくない、そんなの見たくない』と思うようなものをやるようになったんだ。でもリゼットはいつも私の側に立ってくれていたよ。

またリチャード・アヴェドンから学べたのはすごくいい経験だった。私は若い時、ちょっとだけモデルの仕事もしていてね。そこでアヴェドンの撮影に何度か呼ばれたんだ。彼はいつも愉快で、かつトラブルメイカーだった。例えば誰かが『このモデルをすごく美しく撮ってほしい』というと、アヴェドンはモデルの頭から水をかけたりするんだ。ヘアスタイルは崩れるし、いろんなものが台無しになる。でも結果的に『おお、なんて素敵なルックなんだ!』となるんだよ」

ウェーバーと頻繁に共同作業をしてきた、これまた伝説的なスタイリストのジョー・マッケンナについて、ウェーバーは本の一章を捧げて彼の功績を称えているが、そのマッケンナがこの記事にコメントを寄せてくれた。彼はウェーバーとの出会いをこう振り返る。

「ブルースとの出会いは、1985年に写真スタジオでのことだった。彼はジャンフランコ・フェレ・ジーンズのキャンペーンを撮影していて、モデルはユマ・サーマンとビリー・ボールドウィン、スタイリストはフランカ・ソッツァーニ。それは刺激的な撮影現場だった。それから仕事をするようになり、ある時、ブルースはモデルたちに服を着たままシャワーを浴びて濡れるように言ったんだ。モデルたちはシャワーを浴びて水滴を垂らしながら現れて、ブルースはそのまま撮影を続けた。本当に驚いたよ。スタイリストとして、クライアントの服を濡らすなんて考えたこともなかったから!とても大胆な行為に思えたね。彼の撮影風景は実に魅力的だった。カメラを手持ちで持ち歩き、レンズを交換し、椅子に立ち、床に座って撮影し、常に『違う』写真を探していく。あんな風に撮影する写真家は見たことがなかったし、それ以降も見たことがないね」

そんなウェーバーの写真家人生も決して順風満帆ではない。彼は2017年以降、複数の男性モデルから過去の撮影中のセクハラ行為で訴えられ、2021年に和解するという事件があった。この裁判によって、ウェーバーは『ヴォーグ』などで知られる大手出版社コンデナストや一部ラグジュアリー・ブランドから距離を置かれることになってしまった。事の真偽はわからないが(一連の新聞記事――ブログやSNSではなく――を丁寧に読んで判断してほしい)、このケースを含む写真家のセクハラ騒動で、ファッション写真全体からエロスな表現が激減したことは紛れもない事実だ。これ以降、誰もセクシャルな写真を撮らなくなった。それは写真表現における大きな損失だと私は考える。ヴィジュアル・アートにおけるエロスの追求は、極めて本質的なテーマだと考えるからだ。では、そんなキャンセル・カルチャーの時代に、どうやって写真にエロティックな要素を保ち続けられるのだろうか。

「いい質問だね。私が他の写真家の写真を見る時、私は彼らがどう被写体を感じているかを知りたいと思うんだ。私はよく人に――それは女性でも男性にでも――言うんだ、『写真家と結婚してはいけない』と(笑)。なぜなら、写真家は常に恋をしている人間だから。女性に恋をし、男性に恋をし、馬や神や森にも恋をしている。そして写真家は『この人に会わなければならなかった』とか『この馬に夢中だ』『この車が欲しい、この車の中で寝たい』と言っているような人種なんだ。でも、私の写真が持つ親密さは、自分の生活の中から来ているんじゃないんだ。私はとても小さな田舎町の出身で、子供のころはすごくナイーヴで恥ずかしがり屋だった。でも写真家になって、パーティで服を脱ぎ捨ててふざけているような人たちを写真に撮らないといけなくなったわけだ。『どうやってそれが撮れるんだろう?』と最初戸惑ったね。そんな経験はまったくなかったからね。だから空想するしかなかった。そこで、人々の肉体関係を見事に描写した偉大な作家たちの本をたくさん読んだよ。そしてそれは美しいことだと考えるようになったんだ。

カルバン・クラインの香水オブセッションの広告キャンペーンを手掛けた時に、ブラジルで出会ったルイーザという女性モデルとリックという男性モデルを撮ったんだ。自分はその仕事に没頭して、まさかこんなことを自分の口から言うとは思ってもみなかったんだが、ふたりにこう言ったんだ。『服を全部脱いで、バスローブをまとって、大きな木の下のブランコまで歩いて、お互いに見つめ合ってお互いに身体を寄せ合って。決して二度と離れないと思わせるほどに』と。そして彼らはブランコを揺らしながら、ぴったりと身体を寄せて、風が木々を揺らしたんだ。撮影を終えて、『ああ、ふたりは私のためにこれをやってくれたんだ。ふたりは私が喜んでくれて、美しい写真を撮ってほしいがためにやってくれたんだ』と感じたんだ。その写真をカルバン・クライン本人に見せたところ、彼が『この写真を世界中の雑誌に載せたい!』と言ったんだ。それは今とは違う時代だった。私はふたりに強い責任を感じたよ。私は親密な写真を撮ることに協力してくれる全ての人たちに常に責任を感じている。それが女性と男性、女性同士、男性同士にかかわらずね。彼らに深い敬意を払っているんだ。その撮影が、私が親密さについて考えるようになり、それがいかに重要かに気づいたものになったんだ」

ウェーバーは数多くのセレブの撮影でも知られるが、彼の手がけるセレブのポートレイトはそれが仕事の撮影ではないかのような親密さが特徴だ。

「ロンドンにいる時に、ある有名女優を撮影していたんだ。彼女が私に言ったんだ、『ブルース、あなたは私のすべてのボーイフレンドを撮影したでしょう?彼らはみな俳優だから』と。私は『多分そうだね。今、それを認識したよ』と答えて、それから私はある考えが浮かんだ。『君のボーイフレンドたちが君をどう思ってきたかを知りたいな。なぜなら今、私は君に恋するような気分だから』と。私は彼女のことが大好きだった。そして言ったんだ、『君に階段を上がってもらいたい。私たちは遅くまで一緒にお酒を飲み、笑って、ダンスした後に、階段を上がるような感じで』と。さらに『君が階段を一段上がるたびにひとつずつ服を脱いでほしい』とね。すると彼女は階段をゆっくりと上がっていって、服をゆっくりと脱ぎ始めた。そして彼女が階段のトップまで上がった時に、私はわかったんだ、なぜ多くの男たちが彼女に恋したかを。そこには類い稀なる品格があった。完璧な裸の状態を示し、心をさらし、魂を見せることへの十二分な信頼感があったんだ」

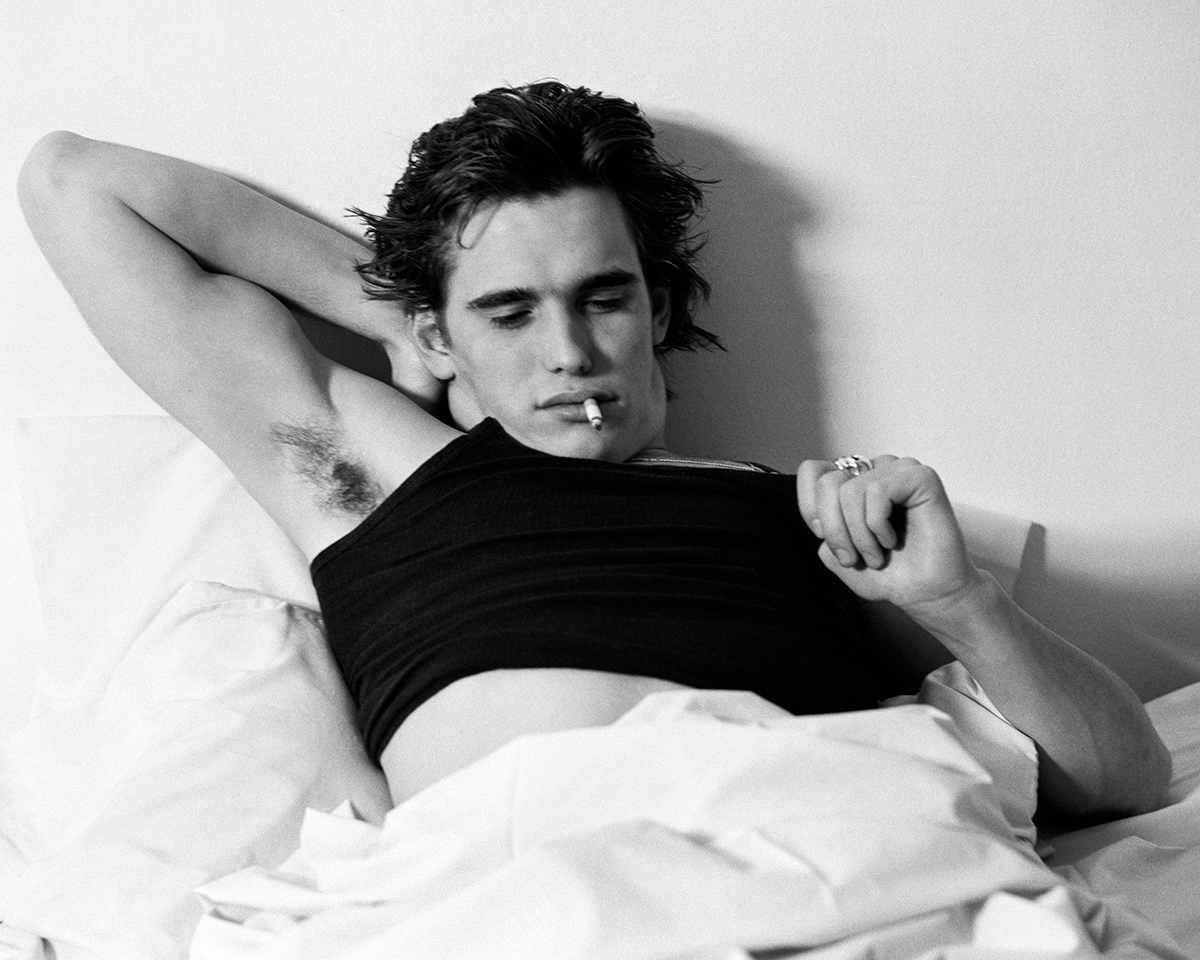

Matt Dillon, New York City, 1983.

“Bruce Weber. My Education” p.252

© 2025 Bruce Weber

スタイリストのジョー・マッケンナも、ウェーバーのいかなる被写体へも「恋するように」個人的に捉える能力を称える。

「ブルースの写真が非常に個人的なものであるという事実こそが、彼を際立たせていると思うね。風景、犬、ポートレイト、ファッションなど、ブルースの作品からは、すぐに彼独自のクオリティを感じ取ることができるんだ」

Kate Moss, Miami, Florida, 2003.

“Bruce Weber. My Education” p.163

© 2025 Bruce Weber

しかしながら、今の写真を取り巻く環境は決して楽観的なものではない。メディアにおけるイメージでは、動画が主流になり、静止画が隅に追いやられようとしているのが現状だ。そのような状況に関して、ウェーバーはこの危機にどう捉えているのだろうか。また彼にとっての今の写真の定義とは何なのだろうか。

「そのような質問は自分にとって深く考えさせるものだね。私が写真に関して言えるのは、シンプルに自分がどう感じたかだけだ。全ての問いへの答えはもっていない。なぜなら、自分は今も進行中の写真家だから。ただ単に自分の写真がより良くなることを願うだけさ。私はかつて恐れていたものを恐れなくなっているから。

夜、ベッドに横たわっている時に、また撮影で移動中の時、私は自分の人生で大事に思っている人々と一緒にベッドに横たわっているような図を想像するんだ。私は孤独な状態で、撮影のために何カ月も旅をしている時がある。でも、ベッドで横たわっている私の足の周りに犬たちがじゃれあっていて、そのいくつかは私の腕に寄りかかっている、また私の腕が人々の肩を抱き抱えて寝ている、そんな図をね。君の欲望や感情や君が何を見てきたかは、誰かにとってなんらかの意味を持つ――それを人々は写真に期待しているはずなんだ。

皆は『写真は単にシャッターを押すだけだろう?』というが、そうじゃない。時には私も好きじゃない人物も撮ることがある。でもその人物の手が愛おしく思えたら、手だけを撮ることもある。そしてその愛おしく思えた手のことを考えたりするだろう。すると突然、彼らのことを好きになり始めたりするんだ。カメラを持って歩き回りながら、『もしかしたら、次の角を曲がった後に出会う人が、次の人生を共に過ごす人になるかもしれない』と考えたりする。でも実際にはそうはならない。偶然の出会いで写真を撮って、そのまま二度と会わないかもしれない。なぜなら写真を撮るのはたった3秒だけだから。でもその時間は永遠に残り、自分にとっても永遠のものなんだと自覚することが大切だと思う。そして自分がこの世を去った後も、人々はそれを見て、『あの写真家はこの被写体をどう思っていたんだろう?』と想像するだろう。もしかして、被写体はそれほど気にしてないかもしれない。でも写真家はそれぞれの想いがあるんだ。

アバクロンビー&フィンチの撮影をしている時に、たくさんのカップルに池の中に入ってもらったんだ。彼らはみんなキスをしていて、私は思わずつぶやいた、『ああ、自分が若かったら、この写真の中に入りたい!誰かがこの中に入った自分を撮ってほしい』と。そんな感情を持って写真を撮り終えて、彼らが池から上がってきた。彼らは実にフレンドリーで、男たちは女性たちに優しく、女性たちも男性たちに、またふたりの女性はお互いに親密で、ふたりの男は互いの腕を絡めあっていた。私はその光景を見て高揚して、自分は彼らのためにいいことをしたし、それはまた自分のためでもあると思ったんだ。撮影を終え、皆が池から出て身体を拭いて服を着て、私たちは車で移動した時にパトカーが近づいてきて、警察官が私たちに問いかけたんだ、『池にたくさんのヌードの人物がいるという通報受けたんだが、知っているか?』って。『私は何も見てないよ』って答えたよ(笑)」

Adirondacks, New York, 2003.

“Bruce Weber. My Education” p.243

© 2025 Bruce Weber

『My Education』は写真史に残る記念碑的な一冊となることは間違いない。この本は写真の起源を深く掘り下げ、様々な領域を横断しながらも、同時に深く個人的なテーマを扱っている。『My Education』は、そのタイトルのごとく、ウェーバーが永遠の写真の研究者であることを謳っているが、彼はどうやって写真への変わらぬ情熱と敬意を保っているのだろうか。

「昔、父が初めてニューヨークに来た時に、私はカルバン・クラインの広告の仕事を始めたばかりのタイミングで、タイムズスクエアはそのビルボード広告で埋め尽くされていた。母はその直前に亡くなっていて、父はガールフレンドを連れてきていたんだ。実は父はボヘミアン的な人間で、たくさんのガールフレンドとボーイフレンドがいてね。私は『お父さん、タイムズスクエアの劇場街を歩いている時に、見上げるとたくさんのカルバン・クラインのビルボードがあるでしょう?それらを見た?それらの写真は全部私が撮ったんだ』と聞いたんだ。ご存じのように、そのカルバンの有名な広告はブリーフ一枚の男性モデルが寝そべったものだね。すると父は『ブルース、お前は真面目に生きろ』と怒られた(笑)。今でも思うに、私は父の肩の上に立っていると感じるんだ。どのように振る舞い、どのように正しくあるかと。そして、その葛藤は今も自分の中にある。自分にとって最高の写真と思えるものは、ある種の問題を引き起こすものでもあるんだ。

私の妻のナン・ブッシュと私の間には子供がいない。代わりに私の人生にはたくさんの犬がいる。私が子供の時、子供は10人欲しいと思っていたんだ。しかし大人になって、それは叶わぬことだとわかった。私は息子とバスケットボールの試合を見に行くこともないし、娘が学園祭で芝居に出るのを見ることもない。だから私の人生は写真の中にあるんだ。家の中にあるんじゃない。

子供がいない代わりに、私の歴代のアシスタントたちのことをとても誇りに思っているんだ。彼らは写真家になる義務があるわけでも、写真を続ける義務があるわけでもないんだが、私は彼らに幸せになってほしいし、自分たちがやっていることを誇りに思ってほしい。かつてのアシスタントたちが時々私に写真を送ってくれるんだが、好きなものもそうでないものもある(笑)。私は彼らに問いかけるんだ、『なぜ、これを撮ったんだい?』と。彼らは『ええっと、自分でもよくわからない。周りがこれを撮った方がいいと勧めたんだ』と答えることがある。私はそれにこう答えるんだ。『自分自身のために立ち上がり、戦うことを私は教えなかったかい?』とね。それが私が若い人たちに言いたいことのすべてなんだ」

今月の流行写真 TOP10

-

10:中森明菜 by KIZEN for VOGUE JAPAN nov. 2025

中森明菜の復活ストーリーを女性週刊誌ではなく『ヴォーグ・ジャパン』で読めるという意外性。写真は中国出身で日本大学芸術学部卒のKIZENによるモード感ある仕上がり。

10:中森明菜 by KIZEN for VOGUE JAPAN nov. 2025

中森明菜の復活ストーリーを女性週刊誌ではなく『ヴォーグ・ジャパン』で読めるという意外性。写真は中国出身で日本大学芸術学部卒のKIZENによるモード感ある仕上がり。

https://www.vogue.co.jp/article/akina-nakamori-new-chapter -

9:Charli xcx by Charlotte Wales for POP MAGAZINE Issue 53 Autumn / Winter

英ミュージシャン/シンガーのチャーリー・XCXをシャルロット・ウェールズが80年代風トーンとギミックで時代のアイコンとして描き出す。

9:Charli xcx by Charlotte Wales for POP MAGAZINE Issue 53 Autumn / Winter

英ミュージシャン/シンガーのチャーリー・XCXをシャルロット・ウェールズが80年代風トーンとギミックで時代のアイコンとして描き出す。

https://www.thepop.com/covers -

8:『エディントンへようこそ』監督:アリ・アスター

アリ・アスター×A24による、アメリカ中西部の田舎町でのコロナ・パンデミック下における市長選の悲喜劇。もろトランプ的な性格の保安官が街を二分し、最後は不条理西部劇と呼べるドンパチへ。映画による今のアメリカへの強烈な批評。

8:『エディントンへようこそ』監督:アリ・アスター

アリ・アスター×A24による、アメリカ中西部の田舎町でのコロナ・パンデミック下における市長選の悲喜劇。もろトランプ的な性格の保安官が街を二分し、最後は不条理西部劇と呼べるドンパチへ。映画による今のアメリカへの強烈な批評。

https://a24jp.com/films/eddington/ -

7:“For the Love of Fashion” by Steven Meisel for W magazine Fall 2025

スティーヴン・マイゼルが盟友カール・テンプラーと組んだ久々の本格ファッション・ストーリーの完成度の高さ。帝王の抜群のモード感に惚れ惚れ。

7:“For the Love of Fashion” by Steven Meisel for W magazine Fall 2025

スティーヴン・マイゼルが盟友カール・テンプラーと組んだ久々の本格ファッション・ストーリーの完成度の高さ。帝王の抜群のモード感に惚れ惚れ。

https://www.wmagazine.com/fashion/steven-meisel-karl-templer-fall-2025-model-portfolio -

6:片山真理『Synthesis』(SPBH Editions/MACK)

片山真理の自分の娘の誕生からの過去6年間の群馬での自宅スタジオで撮影された作品をまとめた新作写真集。「合成」を意味するタイトルのように、自らのイメージ、そしてアイディンティティをつくり上げていこうという意思を感じる力強い仕上がり。

6:片山真理『Synthesis』(SPBH Editions/MACK)

片山真理の自分の娘の誕生からの過去6年間の群馬での自宅スタジオで撮影された作品をまとめた新作写真集。「合成」を意味するタイトルのように、自らのイメージ、そしてアイディンティティをつくり上げていこうという意思を感じる力強い仕上がり。

https://mackbooks.co.uk/products/synthesis-mari-katayama?srsltid=AfmBOoomIxpmMpWNjdvUMuRMQMcBVWdYJuLyrXmbn264mDtV5LtiQUDj -

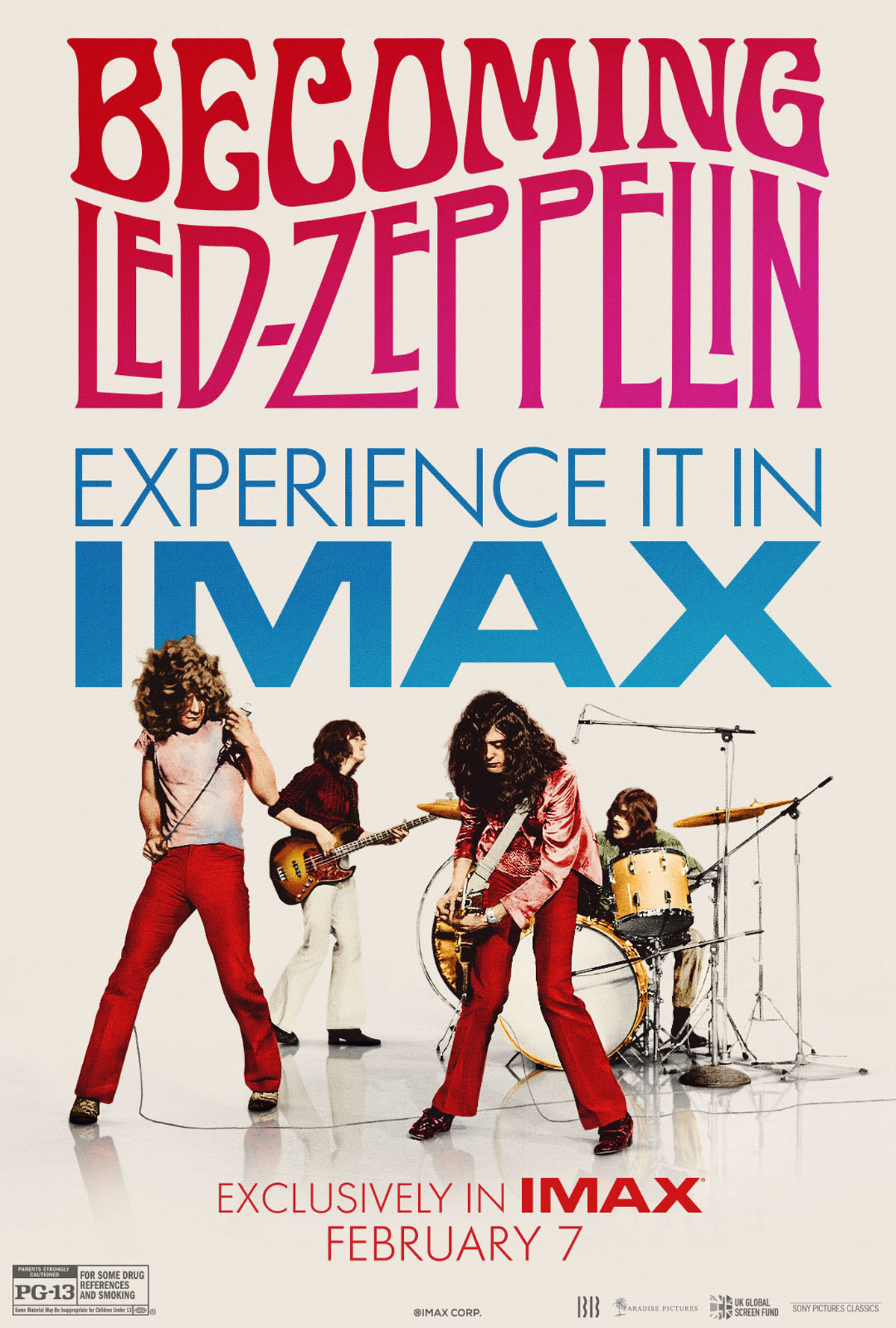

5:『レッド・ツェッペリン:ビカミング』監督:バーナード・マクマホン

ツェッペリンの音楽ドキュメントはIMAXで観ることを前提に作られた、脅威の映像・音響設計。ツェッペリンをポピュラー音楽史の中で捉え直す歴史観を持った構成も見事。

5:『レッド・ツェッペリン:ビカミング』監督:バーナード・マクマホン

ツェッペリンの音楽ドキュメントはIMAXで観ることを前提に作られた、脅威の映像・音響設計。ツェッペリンをポピュラー音楽史の中で捉え直す歴史観を持った構成も見事。

https://zep-movie.com/ -

4:TAKASHI HOMMA『Portrait of J』(Dashwood books)

ホンマタカシのNYダッシュウッド・ブックスからの新刊は、日本人のポートレイト集。写真家のポートレイトが多いところが興味深い。

4:TAKASHI HOMMA『Portrait of J』(Dashwood books)

ホンマタカシのNYダッシュウッド・ブックスからの新刊は、日本人のポートレイト集。写真家のポートレイトが多いところが興味深い。

https://www.dashwoodbooks.com/pages/books/28716/takashi-homma/portrait-of-j -

3:『ワン・バトル・アフター・アナザー』監督:ポール・トーマス・アンダーソン

PTAの新作にして彼の最大の大作は、アクション映画のふりをした映画の新しい文法の発明。二度見ていろいろ発見するスルメイカ映画。

3:『ワン・バトル・アフター・アナザー』監督:ポール・トーマス・アンダーソン

PTAの新作にして彼の最大の大作は、アクション映画のふりをした映画の新しい文法の発明。二度見ていろいろ発見するスルメイカ映画。

https://wwws.warnerbros.co.jp/onebattlemovie/index.html -

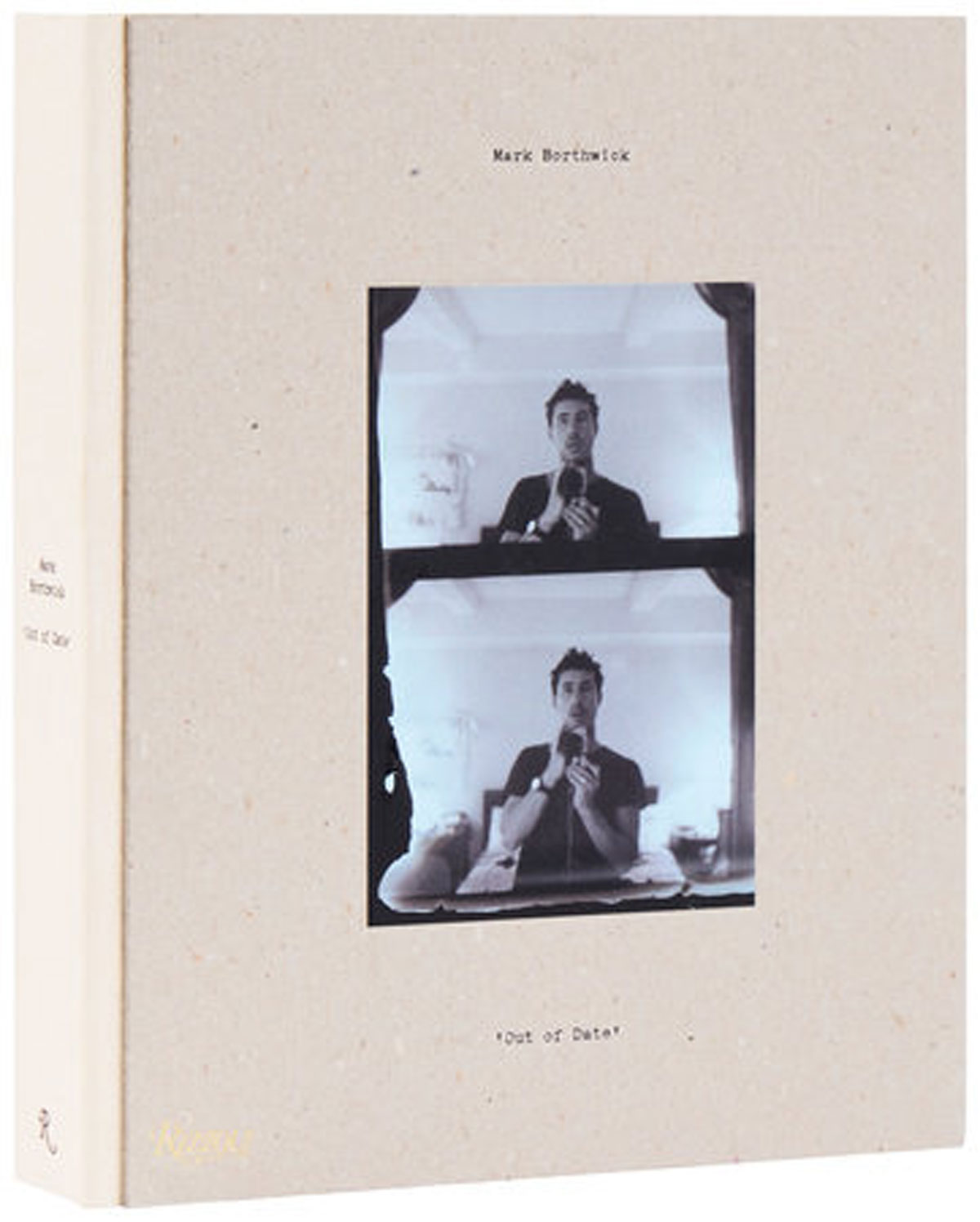

2:Mark Borthwick “‘Out of Date’: Pola Pan 1984-1996”(Rizzoli)

マーク・ボスウィックの35mm のモノクロインスタントポラロイドフィルム「Pola Pan」で撮影した作品をまとめた大著。ファッションからセレブのポートレイト、プライベートなドキュメントまでまったく同じ美意識でまとめられた、題材とメディウムの幸福な結婚。

https://www.rizzoliusa.com/book/9780847899913/

2:Mark Borthwick “‘Out of Date’: Pola Pan 1984-1996”(Rizzoli)

マーク・ボスウィックの35mm のモノクロインスタントポラロイドフィルム「Pola Pan」で撮影した作品をまとめた大著。ファッションからセレブのポートレイト、プライベートなドキュメントまでまったく同じ美意識でまとめられた、題材とメディウムの幸福な結婚。

https://www.rizzoliusa.com/book/9780847899913/ -

1:「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山城知佳子×志賀理江子 漂着」@アーティゾン美術館

会場全体を覆い尽くす巨大なターポリン・プリントによる志賀理江子の展示の鬼気迫る迫力。志賀による21世紀の民話であり神話。日本の、世界の写真史に残るインパクト。

1:「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山城知佳子×志賀理江子 漂着」@アーティゾン美術館

会場全体を覆い尽くす巨大なターポリン・プリントによる志賀理江子の展示の鬼気迫る迫力。志賀による21世紀の民話であり神話。日本の、世界の写真史に残るインパクト。

https://www.artizon.museum/exhibition_sp/js_yamashiro_shiga/