圧巻の展示である。神奈川県立近代美術館 葉山館にて7月19日から開催されている上田義彦の写真展「上田義彦 いつも世界は遠く、」(11月3日まで)は、その展示作品数、プリントの質の高さ、そして緻密な会場構成といった展示に関する全てが破格のクオリティで見る人を圧倒する。「眼福」という言葉は、まさにこの写真展にこそふさわしい。

「でも、回顧展ではないんですよ」と上田義彦は語る。葉山館のミュージアム・カフェで彼にゆっくりと話を伺うと、このひとりの写真家としては大スケールな展示も、彼にとっては「中間報告」のようなものであるらしい。上田いわく「新作として展示しているチベットのシリーズも、まだ完結していないし、まだまだ旅の途中というか。むしろこれから始まるという感じです」。

上田義彦の説明に多言はいらないだろう。1957年兵庫県出身の上田は、サントリーのウーロン茶、伊右衛門、無印良品などの多くのキャンペーンを手がけ、30冊を超える写真集を世に送っている。ギャラリーでは幾度も展示を行っているが、公立の美術館での展示は、2003年の東京都写真美術館の個展から22年ぶりでの開催となる。

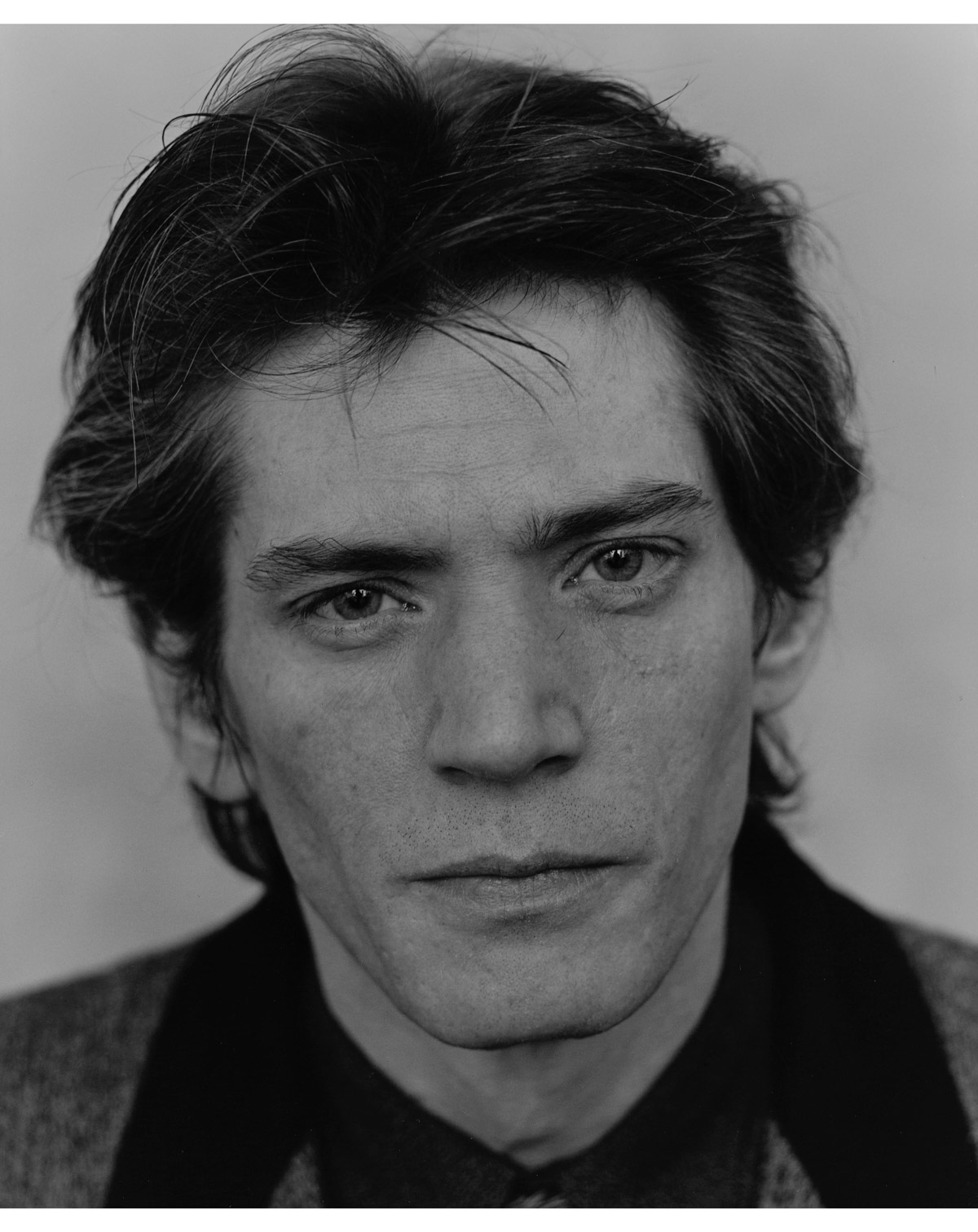

今回の写真展は、上田の40年にわたる活動を500点におよぶ作品によって総覧。未発表の初期作品をはじめ、ネイティヴ・アメリカンにとっての聖なる森を捉えたシリーズ〈QUINAULT〉や自身の家族にカメラを向けた〈at Home〉、著名人を撮影した〈Portrait〉、さらにはチベットの人々を撮影した最新作まで、上田自身によって現像とプリントが手がけられた作品により、彼の活動の全貌を示すものになっている。

上田の写真は、8×10カメラのような大型カメラの使用やライティングに特徴があるとよく言われるが、この展示では様々なカメラを使いながらも、驚くほど写真家としての一貫性を示している。フランス印象派絵画のような静物写真も会場で展示されているが、静物の写真でも様々な機種が使われているという。「初期のザクロの写真は8×10カメラなんですが、最近のリンゴの写真はリコーのGRなんです。でも印象があまり変わらないでしょう?僕が写真に求めていることが、変わらないからなんです」

そう、「弘法筆を選ばず」のごとく、上田は異なる被写体と異なるカメラでも独自の濃密かつ静謐な写真世界を創り上げる。それはまるでアクリル絵具から鉛筆、そして最近はiPadまでを駆使しながら一貫した世界を提示する画家のデイヴィッド・ホックニーのようだ。上田によると、初期から現在までの写真が「全部一緒」だと思ってくれることは大きな喜びだという。

「最初に写真を始めた頃は『被写体の裏側まで写っているような写真が撮れないものか?』と本気で思っていました。もっと撮りたいし、もっと映らないものかと。そういう写真に対しての過剰なまでの期待があって、それが常に満たされないまま現在まできている感じです。今回の写真展のタイトル『いつも世界は遠く、』もそういう思いから付けているんですよ。カメラを通して、もっと世界の本質に近づきたいんだけれども、近づこうとすればするほど、世界は遠ざかってしまうような感覚もある。もちろん、時に物事の本質が撮れたような喜びはあるんですけど、でもなかなかそこに辿り着かない。写真を撮るというのは、そんな行為の繰り返しなんですね」

今回の展示が葉山であることは、上田にとって大きな意味を持つ。なぜなら彼は葉山と東京の二拠点生活を長年続け、3年前に完全に葉山に移住したからだ。展示を企画した神奈川県立近代美術館の学芸員、高嶋雄一郎は展覧会の成り立ちをこう語る。

「上田義彦という写真家は、美術館では20年近く展覧会を開催していませんでした。そのような写真家の『今だからこそできる展示』を、当館の空間を活かしながらぜひ実現してみたいと思ったことがひとつ目です。ふたつ目は、いわゆる作品写真だけでなく広告写真も混然と展示することで、現代における写真家の在り方が垣間見えるのではないかと考えたからです。そして何より〈at Home〉をはじめとする葉山を舞台に撮られた写真を、まさにその土地に位置する当館で見ていただきたいと考えたことが最大の理由です。展示に際して、当館の特徴である天井高を活かして写真を有機的に組み上げることで、直線的でない多層的なその活動を空間の中で見事に視覚化できたと考えています。また、展示室ごとに展示方法やライティングも少しずつ変化をつけており、全体としては調和のとれたひとつの壮大な音楽のように仕上がっているのではないでしょうか」

上田の長年のコラボレーターであり、サントリーのウーロン茶キャンペーンのアートディレクターを務めた葛西薫は、この写真展のマッシヴなカタログ(なんと768ページ!)のデザインも手がけている。葛西から見た上田写真の魅力の源泉はなんなのだろうか。

「40年前だったか、上田さんの『Portrait』と題した個展を観て、これまで僕が観てきた写真と明らかに違うと感じたんです。銀色の濃淡だけがあって、なにかその人物から発する静かな光だけで撮ったように観えたんですね。ちょうどその頃、僕はサントリーウイスキーの新聞広告で、文学者とウイスキー造りの職人の肖像写真によるシリーズを提案していて、写真はこの人でいこう!と声をかけました。上田さんは、それまで広告写真をやったことがないと言ったのですが、そんなことは全く関係ないと思いまして。その初仕事、ドイツ文学者の高橋義孝さんの写真が新聞に掲載された時、僕にとっても前に進む扉が開かれたような心地でしたね。ウーロン茶のキャンペーンも、広告だから計画して撮影に臨みますが、中国の地に足を踏み入れ、出演してもらった若者たちと時を過ごすと、その純朴さに引き込まれ、そして二度と起こらないだろうその場限りの出来事に高揚し、広告であることを忘れて、そのまままるごと撮って帰ってくるという感覚でした。そんな上田さんの繊細な感受性が、遠い思い出のような写真を生んだのだと思います」

上田には、写真展のレファレンスとして、アーヴィング・ペンのMoMA(ニューヨーク近代美術館)の1984年の写真展がある。

「僕は27歳の時にペンの写真展を観ているんですが、あの時に受けた衝撃が今でも残っているんですね。その時の衝撃というのはふたつあって、『この人はなんでも撮るんだ!』ということと、もうひとつは『この人は本当に写真が大好きなんだ』ということです。様々な題材の写真を展示していながら、どれもすごくペンらしい仕上がりなんですね。もう展示を見ながら、足が震えちゃって。興奮しすぎて観ることができなくなったんですよ。そこで会場を出て、翌日もう一度観に行った。そして、展示会場で『これでいいんだ』と確信したんです。自分がやろうとしている方向をペンは示しているから、それで間違ってないんだと。写真家として、すごく尊敬できる生き方だと思えたんですね」

アーヴィング・ペンの写真展を私は没後の2017年のニューヨークのメトロポリタン美術館で観ているが、その巨大なヴォリュームと質の高さ、題材の多様さ、そしてなによりそれらを貫く強烈な一貫性に打ちのめされたものだ。アーヴィング・ペンはNYが世界に誇る高解像度なイメージ変換装置だったとしたら、上田義彦も東京(いや葉山か)が世界に誇る高解像度のイメージ変換装置と言えるだろう。そして上田のイメージには、ペンにはない繊細な情緒がある。この写真展では、上田によるイメージの繊細かつ壮大なフルオーケストレーションに包まれるような体験を味わえる。

学芸員の高嶋いわく「本展は写真史というよりも美術史を参照したくなるような刺激にも溢れています。それぞれの美しい構図や普遍的な主題、時代を象徴する人物はもちろんのこと、時代ごとに異なる凝った額装、作品ごとに考え抜かれたプリントとそのサイズなど、作家が最良と信じる作品のあり方が有機的に結びつきながら美術館の空間全体に広がっていて、これはまるで絵画展のようでもあり、もっと言えばインスタレーションのようにも感じられるはずです」。

写真展は、最近の作品から一番初期の作品に上田の人生を遡って辿るような構成になっており、上田の写真家人生を追体験する味わいだ。

「図録は展覧会と同じように、習作も広告写真もプライベートな写真も、現在から時代を遡るようにページ構成しました」とアートディレクター葛西も言う。「総覧すると上田さんの人生が写っているわけで、これらの写真は同一の線上にあるということがわかります。上田さんはいっときいっときを宝物のように感じて生きてきたのだなと、胸が熱くなりました。図録はカタログのように感情を抑えて淡々と写真を配置しました。載せられた上田さんの文章を読み、これで良かったのだと確信しました」。

かつてアーヴィング・ペンが日本の若き写真家に大きな指標を示したように、今は上田義彦自身が世界の、特にアジアの若い写真家にとって大きな指標となりつつある。本連載の第6回(2023年7月20日掲載)で紹介した中国・上海を拠点に世界的に大活躍するレスリー・チャン――今年のパルコの年間キャンペーンの写真もチャンによるもので、まるで中国人写真家がサントリーウーロン茶広告へのオマージュをしているかのようだ──のように、上田義彦からの影響を公言する若き写真家が続々誕生している。

「写真展の学芸員が完成された展示を観て『まるでMoMAの展示を観ているようです』と言ってくれたのが嬉しくて。それがまさに僕が目指しているものだから。そして、この写真展は海外での巡回の話が進んでいるので、この展示が、僕がMoMAのペンの写真展で受けたような感動を、海外の若い人に与えることができたらと願いますね」

今月の流行写真 TOP10

-

10:「飾れば部屋が変わる!新しいクラフトを創る23人」by 安達竜一 for GINZA Sep.2025

クールながらもどこか脱力感のあるスチルライフ。安達の妻の日常を撮り続けているシリーズ「沙弥子」に共通する今っぽいノンシャラン感。

10:「飾れば部屋が変わる!新しいクラフトを創る23人」by 安達竜一 for GINZA Sep.2025

クールながらもどこか脱力感のあるスチルライフ。安達の妻の日常を撮り続けているシリーズ「沙弥子」に共通する今っぽいノンシャラン感。

https://ginzamag.com/categories/magazine/530373 -

9:Anne Hathaway by Annie Leibovitz for VOGUE US Aug.2025

俳優アン・ハサウェイをアニー・レイボヴィッツがホイットニー美術館の中でファッション撮影。このメジャー要素の掛け算が米ヴォーグならでは。

9:Anne Hathaway by Annie Leibovitz for VOGUE US Aug.2025

俳優アン・ハサウェイをアニー・レイボヴィッツがホイットニー美術館の中でファッション撮影。このメジャー要素の掛け算が米ヴォーグならでは。

https://www.vogue.com/article/anne-hathaway-august-cover-2025-interview -

8:瀧本幹也『吉沢亮 FOSS』@代官山ヒルサイドフォーラム

瀧本が『国宝』の吉沢亮をアイスランドで撮り下ろした写真展の見事な構図力とクールネス。同名写真集もかなりの出来。

8:瀧本幹也『吉沢亮 FOSS』@代官山ヒルサイドフォーラム

瀧本が『国宝』の吉沢亮をアイスランドで撮り下ろした写真展の見事な構図力とクールネス。同名写真集もかなりの出来。

https://hillsideterrace.com/events/15937/ -

7:『アフター・ザ・クエイク』監督:井上剛

村上春樹の短編連作小説の映画化。阪神淡路大震災をモチーフとした4編からなる村上のマジック・リアリズム感濃厚な仕上がり。ゆえにマジカルなシーンが印象的だが、村上短編同様にオチがちゃんとついていない感も濃厚。

7:『アフター・ザ・クエイク』監督:井上剛

村上春樹の短編連作小説の映画化。阪神淡路大震災をモチーフとした4編からなる村上のマジック・リアリズム感濃厚な仕上がり。ゆえにマジカルなシーンが印象的だが、村上短編同様にオチがちゃんとついていない感も濃厚。https://www.bitters.co.jp/ATQ/ -

6: “Lost Highway” by Geordie Wood for Wallpaper Aug.2025

米新人デザイナーの服だけを使い、米ルート66で撮影したロードムーヴィー的ファッション・フォトのハイ・コンセプトな仕上がり。

6: “Lost Highway” by Geordie Wood for Wallpaper Aug.2025

米新人デザイナーの服だけを使い、米ルート66で撮影したロードムーヴィー的ファッション・フォトのハイ・コンセプトな仕上がり。https://www.wallpaper.com/fashion-beauty/american-fashion-designers-defining-style-2025 -

5:Gisele by Mario Sorrenti for VOGUE France June-July 2025

スーパーモデルのジゼルをソレンティがビーチ・セッション。とても45歳とは思えない野性的肉体美。

5:Gisele by Mario Sorrenti for VOGUE France June-July 2025

スーパーモデルのジゼルをマリオ・ソレンティがビーチ・セッション。とても45歳とは思えない野性的肉体美。

https://www.vogue.fr/article/gisele-bundchen-bien-etre-cover-vogue-france-juin-juillet-2025 -

4:『タンゴの後で』監督:ジェシカ・パルー

大胆な性描写で知られる1972年の『ラストタンゴ・イン・パリ』で注目を集めた俳優マリア・シュナイダーの半生を描く。女性監督の目から見た俳優シュナイダーと『ラストタンゴ~』という捉え方はタイムリーだが、仕上がりはオーソドックス過ぎるか。

4:『タンゴの後で』監督:ジェシカ・パルー

大胆な性描写で知られる1972年の『ラストタンゴ・イン・パリ』で注目を集めた俳優マリア・シュナイダーの半生を描く。女性監督の目から見た俳優シュナイダーと『ラストタンゴ~』という捉え方はタイムリーだが、仕上がりはオーソドックス過ぎるか。

https://transformer.co.jp/m/afterthetango/ -

3:Billie Eilish by Johnny Dufort for VOGUE UK May 2025

ビリー・アイリッシュをジョニー・デュフォーが虚構的でダサかわいいデュフォー・ワールドに引きずりこむ。

3:Billie Eilish by Johnny Dufort for VOGUE UK May 2025

ビリー・アイリッシュをジョニー・デュフォーが虚構的でダサかわいいデュフォー・ワールドに引きずりこむ。

https://www.vogue.co.uk/article/editors-letter-british-vogue-may-2025 -

2:「ルイジ・ギッリ 終わらない風景」@東京都写真美術館

イタリアを代表する写真家ギッリの個展を遅ればせながら拝見。風景写真や静物写真をひとつ上のレイヤーから捉え直す試み。静かで日常に溶け込む「写真についての写真」。

2:「ルイジ・ギッリ 終わらない風景」@東京都写真美術館

イタリアを代表する写真家ギッリの個展を遅ればせながら拝見。風景写真や静物写真をひとつ上のレイヤーから捉え直す試み。静かで日常に溶け込む「写真についての写真」。

https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-5073.html -

1:NHK総合『映像の世紀 高精細スペシャル ヨーロッパ 2077日の地獄』全3回

第二次世界大戦を撮影した35ミリフィルムを高精細・カラー化する世界初の試みで見えてくるヒトラーの晩年の衰えぶりや手の震え。世界史の最新映像技術による捉え直し。

1:NHK総合『映像の世紀 高精細スペシャル ヨーロッパ 2077日の地獄』全3回

第二次世界大戦を撮影した35ミリフィルムを高精細・カラー化する世界初の試みで見えてくるヒトラーの晩年の衰えぶりや手の震え。世界史の最新映像技術による捉え直し。

https://www.nhk.jp/p/ts/4NGRWX2RRL/episode/te/G7MK52PG2N/