「写真展を見に来てくださった方たちが書いてくれたノートが3冊分にもなり、それらの内容が熱くて、ギャラリーのオーナーも『こんな写真展は今までなかった』と言うんですね」

そう語るのは写真家の恩田義則。ギャラリー イー・エム 西麻布での彼の写真展「Forever !! オリーブ少女」(5月20日〜6月7日)は、雑誌『オリーブ』の彼が手がけたファッション写真をまとめたもの。ほとんど大きな告知がなかったにもかかわらず、大勢の客が詰めかけた。私も最終日の数日前に会場を訪れたが、会場で初対面の他の客たちと写真の感想で長く語り合うなど、一般的な写真展会場とは異なる独特なコミュニティ感のある場となった。

ここで『オリーブ』の説明が必要な読者もいるだろう。『オリーブ』はこの連載を掲載している『BRUTUS.jp』と同じ出版社マガジンハウスから1982年から2003年まで発刊された女性ファッション誌。当初は『ポパイ』の増刊号として1981年に発行され、1982年に独立した雑誌として創刊。

「Magazine for Romantic Girls」というキャッチフレーズを謳い、大人の女性ではなく、都会の高感度な少女のためのファッション誌というスタンスを築き上げた。独自のファンタジックな世界観に影響を受けた人は多く、男女を問わず熱心なマニアを生んだ。私もその一人。オリーブ少女ならぬオリーブおやじというわけだ。

それにしても22年前に休刊した『オリーブ』の中心的写真家だった恩田が、なぜまたこのタイミングに『オリーブ』の写真展を行ったのか?

「椎根和(しいね・やまと)さんから連絡があって、『オリーブ』の写真展をやれと。彼から言われてなかったら、この写真展はなかったかもね」

椎根和は『オリーブ』創刊号の編集長。現在作家として『平凡パンチの三島由紀夫』や『Popeye物語 : 1976~1981』など、主にマガジンハウス時代の経験をもとにした幾多の著作で知られる。その椎根は写真展会場に掲げられたテキスト、いやマニュフェスト「オリーブ少女“誕生!” 恩田義則のマナザシはどこから」にてこのように書いている。

「恩田のファッション写真では大人になる寸前の女の子たちが“無意志的記憶”ワールドを楽しんでいる。決して受験勉強のような“意志的記憶”という無粋なものは無い」

しかし、そのように讃えられた恩田本人は今まで大きな写真展をやったことがなく、かつ本人いわく「写真家としての作風とか、こういうのはフォトグラファーの写真ですとかというのは全然考えたことない」という。「写真作家という概念は自分の中でないんです。仕事の写真もプライベートの写真も、どっちも誇りを持って自分の写真だと言い切れますから」

そう語る恩田の経歴は、日本の雑誌文化、特に写真を中心とする雑誌文化の黄金時代を走り抜けてきたものだ。1948年、東京・吉祥寺生まれの恩田の実家は写真館。しかし彼は写真家を目指すこともなく、大学は青山学院大学の経営学部に進むが、入学時の青学は学生運動の真っ只中。ほとんど授業が休講となり、友人の誘いで入った写真部が彼の大学生活の中心となる。

そのように大学時代から写真にのめり込んでいく恩田は、当時最も写真作家に影響力を持っていた『カメラ毎日』の名物編集長・山岸章二に写真を送り、すぐに掲載される。さらに商業写真の仕事も始めていく。文化出版局の『装苑』を皮切りに、創刊されたばかりの『アンアン』、そして『ポパイ』の創刊号への参加と、日本のファッション/カルチャー誌のメインストリートを突き進む。なかでも『ポパイ』では数多くの海外ロケを体験し、そこで学んだのは「雑誌の写真で大事なのは臨機応変さ」だったという。

『オリーブ』との出会いは、椎根の誘いに始まる。

「『ポパイ』をやっていた椎根さんが『オリーブ』を創刊すると言うので、創刊号から参加したんですね。しかし、実は最初はお互いにやりたいことが合わなくて、僕は数号で降りてしまうんですよ」

『オリーブ』3代目編集長が淀川美代子となり、新しく「ロマンティック・ガール」という路線を提唱する。それは「かわいい」ということを新たに捉えなおすことでもあった。恩田はその路線に共感して再び『オリーブ』に参加する。

「初期の打ち合わせで、淀川さんが『代官山を歩いていたら、女子中学生が3〜4人で手を繋いで楽しそうに歩いていて、それがすごくかわいかった』という話をしたんですよ。確かにそれはそうだろうなと。そこで『オリーブ』では、ただモデルが立ち止まってかわいい格好をしているのを撮るのとは違うだろうなと思ったんです。そして、自分も今までとは違う写真を撮りたいと思っていたので、とにかくひとりひとりのモデルの個性を活かして撮ろうと。自分が何か決めつけず、ポーズや場所を細かく指定せず、モデルがやりたいことをやってもらおうと」

そうやって恩田と『オリーブ』の蜜月時代が始まる。『オリーブ』も月2回刊で、彼は1986年から1989年にかけて、1号平均20ページもの分量を撮り続けた。しかも当時は表紙も3号のうち2号は恩田の手によるもの。

「『オリーブ』は空想の王国、ですよね。僕も含めてスタッフもみんな若くて優秀で、思い切りやれた感じです。モデルも、その後ブレイクするセシリア・ディーンとか新しい才能をどんどん発掘できたし。でも、5年ほど『オリーブ』に関わって、やり切った感じがあったんですよ」

『オリーブ』で多くのフォトセッションを恩田と共にしたスタイリストの近田まりこは彼の写真をこう語る。

「恩田さんは、写真も人柄も共通して『包容力』がずば抜けている。あと『空気』でしょうか。『こういう写真が撮りたい』『こうでなければ』よりも、その日の光や風、モデルの子の気持ちや表情、起こったり起こらなかったりのアクシデントも含め、いろんな物事を受け入れ偶然とジャムセッションすることを楽しむ心の拡がり。恩田さんの『オリーブ』での写真の魅力や特徴に走りやジャンプがあると思いますが、単純に動きを『かわいい!』と認識するだけではなく、そこに空気を感じてココロが動く人がたくさんいるような気がします。見えないけどそこにある空気みたいなものがあると感じると特別な気分や思考回路が作動するのではないかしら」

その後、恩田は淀川が『アンアン』編集長に異動になったことに従い『アンアン』の仕事が増え、また『EDGE』『東京カレンダー』『LEON』の創刊に関わるようになる。

「僕はエディトリアル以外の仕事にはあまり興味がないんですね。創刊号に関わる、創刊号の表紙を撮るというのは自分の中でとても大きな意義があるので、そのたびに新しいことをやろうと雑誌ごとにやることを意図的に変えてきたんですね。常に昨日とは違う表現をしたいと思い、今でもそれを実行するようにしているんです。だから、『オリーブ』をやり切って、次のステージに移った気持ちでいたんですね。でも今回、写真展をやってみて、ああ、やはり『オリーブ』が自分の写真の原点という気がします」

近田まりこは『オリーブ』には宿っているものがあるという。

「時間の風雪を耐えられるものの特徴の中に『何かが宿っている』があるなら、『オリーブ』には間違いなく宿っています。計算ずく、こんなもんだろう的な発想、省エネなどは『オリーブ』にはいっさい無縁で、いろんな立場やレイヤーの中で見えないものを感じようとしていたことが、ただ見る雑誌・読む雑誌ではない、五感、六感とつながる雑誌となっていたと思います」

そう熱く語られる『オリーブ』は現在、古書店で極めて高い人気を誇る雑誌になっている。海外からのインバウンド客で賑わう神保町のファッション雑誌中心の古書店〈マグニフ〉(https://www.magnif.jp)は『オリーブ』のバックナンバーがかなり揃うことで知られる。店主の中武康法はこう語る。

「当店における取り扱い基準を大まかにいえば、“ファッションカルチャーにどれだけの影響力があったか”ということになるかと思います。そういう意味で当然『オリーブ』は外すことができません。ブレない文化的な濃密さで長らく時代をリードした稀有な雑誌だと思います。『オリーブ』の写真についていえば、80年代の“リセエンヌ期”は特にそうですが、幻想的なフィルターがかかったような、まるで物語の中の世界を覗いているかのようなロマンチックな魅力があると思いますね」

恩田は『オリーブ』の仕事を離れた後、ニューヨークで活動を試みたことがある。

「50歳くらいの時、ニューヨークで仕事をしようかとブックを持って向こうに行ったんですね。その時、アルマーニの仕事もしていたので、ブックに入れてエージェントの方に見せたんですが、一番評判が良かったのは『オリーブ』だったんです。彼らは『こういう世界は「ヴォーグ」にもない』と。『ヴォーグ』は成熟とかセクシーが価値観の軸にあるのだけれど、『オリーブ』は違う価値観でしょう。最近ではティム・ウォーカーが『オリーブ』に近い価値観だと思いますね。ニューヨークの連中に僕のブックはウケたんですけど、ニューヨークに住まないとダメだと言われて、それはできないなと思ったんですよ」

『ヴォーグ』を中心とする欧米のファッション雑誌をお手本に発展した日本のファッション雑誌文化は、70年代以降、独自の進化を遂げたといえる。その象徴のひとつが『オリーブ』の唱える「かわいい」という、成熟やセクシーを志向することとも異なる価値観であり、それを具現化した恩田のイメージになるのだろう。

〈マグニフ〉の中武いわく「日本語が読めない海外の方々が『オリーブ』を手に取って感激していたりするのを見ると、やはり時代や国籍を超えたヴィジュアル的な魅力があるのだと思います。同じく恩田様が多く写真を手がけた『ポパイ』なども海外のお客様がこぞって買っていくという状況もあります。“シティポップ”が世界で掘り起こされているのと同様に、日本のかつての豊潤な雑誌文化そのものが、貴重な遺産として求められているのかもしれません」。

写真展会場に掲げられた椎根のマニュフェストも高らかに謳う。「現在、世界中のサブカルチャーの基底音となっているのは、淀川、恩田、まりこの3人で生み出した“かわいい”感覚、感受性なのである」。

今月の流行写真 TOP10

-

10:Hailey Bieber by Mikael Jansson for VOGUE US Summer 2025

ヘイリー・ビーバーをミカエル・ヤンソンが得意の色彩感覚と構図力で描く。今や旦那ジャスティンを超えるスーパースターぶり。

10:Hailey Bieber by Mikael Jansson for VOGUE US Summer 2025

ヘイリー・ビーバーをミカエル・ヤンソンが得意の色彩感覚と構図力で描く。今や旦那ジャスティンを超えるスーパースターぶり。

https://www.vogue.com/article/hailey-bieber-summer-cover-2025-interview -

9:ROSÉ by Campbell Addy DAZED Summer 2025

BLACKPINKのロゼをキャンベル・アディがカバー・ストーリーに。堂々たるファッション・アイコン感。

9:ROSÉ by Campbell Addy DAZED Summer 2025

BLACKPINKのロゼをキャンベル・アディがカバー・ストーリーに。堂々たるファッション・アイコン感。

https://www.dazeddigital.com/music/article/66907/1/rose-interview-blackpink-k-pop-dazed-summer-2025-issue -

8:『バード ここから羽ばたく』監督:アンドレア・アーノルド

イギリス郊外でハードな日常を送る少女が「バード」と名乗る不思議な男性と出会うことで世界の捉え方が変わるハードリアリズム・ファンタジー。16ミリ・カメラによる撮影が素晴らしく、これぞ現在の作家映画という趣。

8:『バード ここから羽ばたく』監督:アンドレア・アーノルド

イギリス郊外でハードな日常を送る少女が「バード」と名乗る不思議な男性と出会うことで世界の捉え方が変わるハードリアリズム・ファンタジー。16ミリ・カメラによる撮影が素晴らしく、これぞ現在の作家映画という趣。

https://bird-film.jp -

7:“Goddess Energy” by Mario Sorrenti for VOGUE France May 2025

世界的にセクシーな表現がうんと減ったヴォーグの中でも仏ヴォーグだけは別。ソレンティは常にモードとエロスの掛け算を試みる。

7:“Goddess Energy” by Mario Sorrenti for VOGUE France May 2025

世界的にセクシーな表現がうんと減ったヴォーグの中でも仏ヴォーグだけは別。ソレンティは常にモードとエロスの掛け算を試みる。

https://www.vogue.fr/article/mannequins-puissance-feminine-vogue-france-mai-2025 -

6:Loli Bahia by Vito Fernicola VOGUE Italia May 2025

注目の仏モデル、ロリ・バイーアが伊ヴォーグのカバー・ストーリー。どんな服でも抜群に着こなせる久々のスーパーモデル誕生。

6:Loli Bahia by Vito Fernicola VOGUE Italia May 2025

注目の仏モデル、ロリ・バイーアが伊ヴォーグのカバー・ストーリー。どんな服でも抜群に着こなせる久々のスーパーモデル誕生。

https://www.vogue.it/article/loli-bahia-cover-vogue-italia-maggio-2025-foto-intervista -

5:Cortisa Star by Ari Marcopoulos for THE FACE Summer 2025

米女性ラッパー、コルティサ・スターをアート/ドキュメンタリーの写真家アリ・マルコポロスがストリート感溢れるセッション。

5:Cortisa Star by Ari Marcopoulos for THE FACE Summer 2025

米女性ラッパー、コルティサ・スターをアート/ドキュメンタリーの写真家アリ・マルコポロスがストリート感溢れるセッション。

https://theface.com/music/cortisa-star-rap-interview-2025-miu-miu-fashion-week-new-music -

4:“O Milano!” By Julia Sellmann for Wallpaper July 2025

ベルリン拠点の写真家ジュリア・セルマンによるミラノ・サローネのグラフィカルなドキュメントの美学性に惚れ惚れ。

4:“O Milano!” By Julia Sellmann for Wallpaper July 2025

ベルリン拠点の写真家ジュリア・セルマンによるミラノ・サローネのグラフィカルなドキュメントの美学性に惚れ惚れ。

https://www.wallpaper.com/design-interiors/o-milano -

3:『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』監督:ウェス・アンダーソン

1950年代の欧州の架空の国を舞台に、強欲な大富豪のドタバタを描くアンダーソンの新作は、物語はあってなきが如くだが、嘘の世界の完成度は彼の中でベスト。

3:『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』監督:ウェス・アンダーソン

50年代の欧州の架空の国を舞台に、強欲な大富豪のドタバタを描くアンダーソン新作は、物語はあってなきが如くだが、嘘の世界の完成度は彼の中でベスト。

https://zsazsakorda-film.jp -

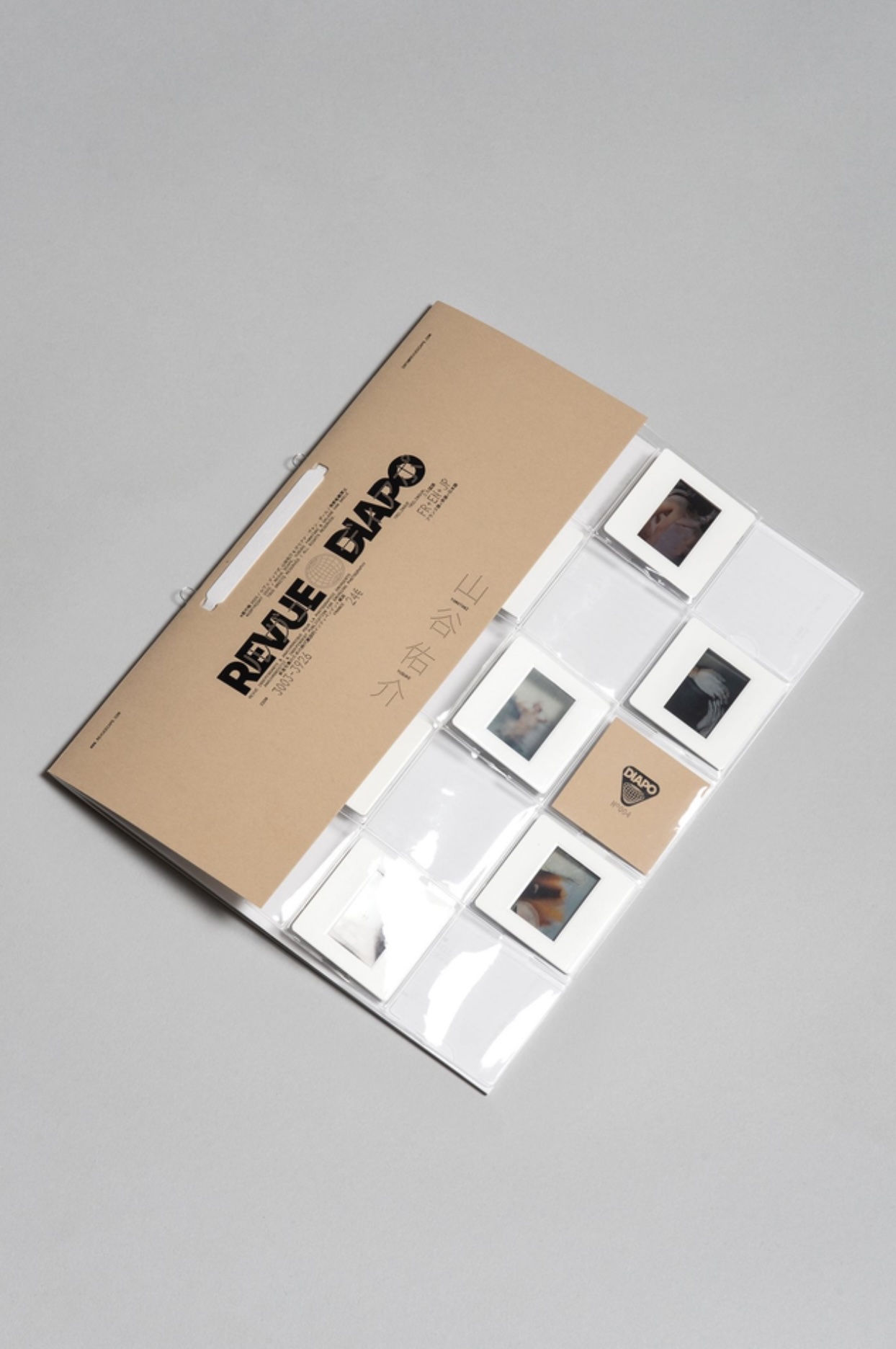

2:“Revue Diapo 004: Yusuke Yamatani”(Revue Diapo)

パリで創刊された新進写真家の出版物シリーズの最新刊は山谷佑介の温泉モノ。なんと9枚の山谷の複製スライド・フィルムが付いているという特殊仕様。

2:“Revue Diapo 004: Yusuke Yamatani”(Revue Diapo)

パリで創刊された新進写真家の出版物シリーズの最新刊は山谷佑介の温泉モノ。なんと9枚の山谷の複製スライド・フィルムが付いているという特殊仕様。

https://revuediapo.com/product/n0004 -

1:『罪人たち』監督:ライアン・クーグラー

遅ればせながら劇場で拝見。ブルース×吸血鬼×IMAXカメラという斬新な掛け算。タランティーノが泣いて悔しがるのではと思えるほどの芸術的B級映画。

1:『罪人たち』監督:ライアン・クーグラー

遅ればせながら劇場で拝見。ブルース×吸血鬼×IMAXカメラという斬新な掛け算。タランティーノが泣いて悔しがるのではと思えるほどの芸術的B級映画。

https://www.warnerbros.co.jp/movie/o596j9bjp/