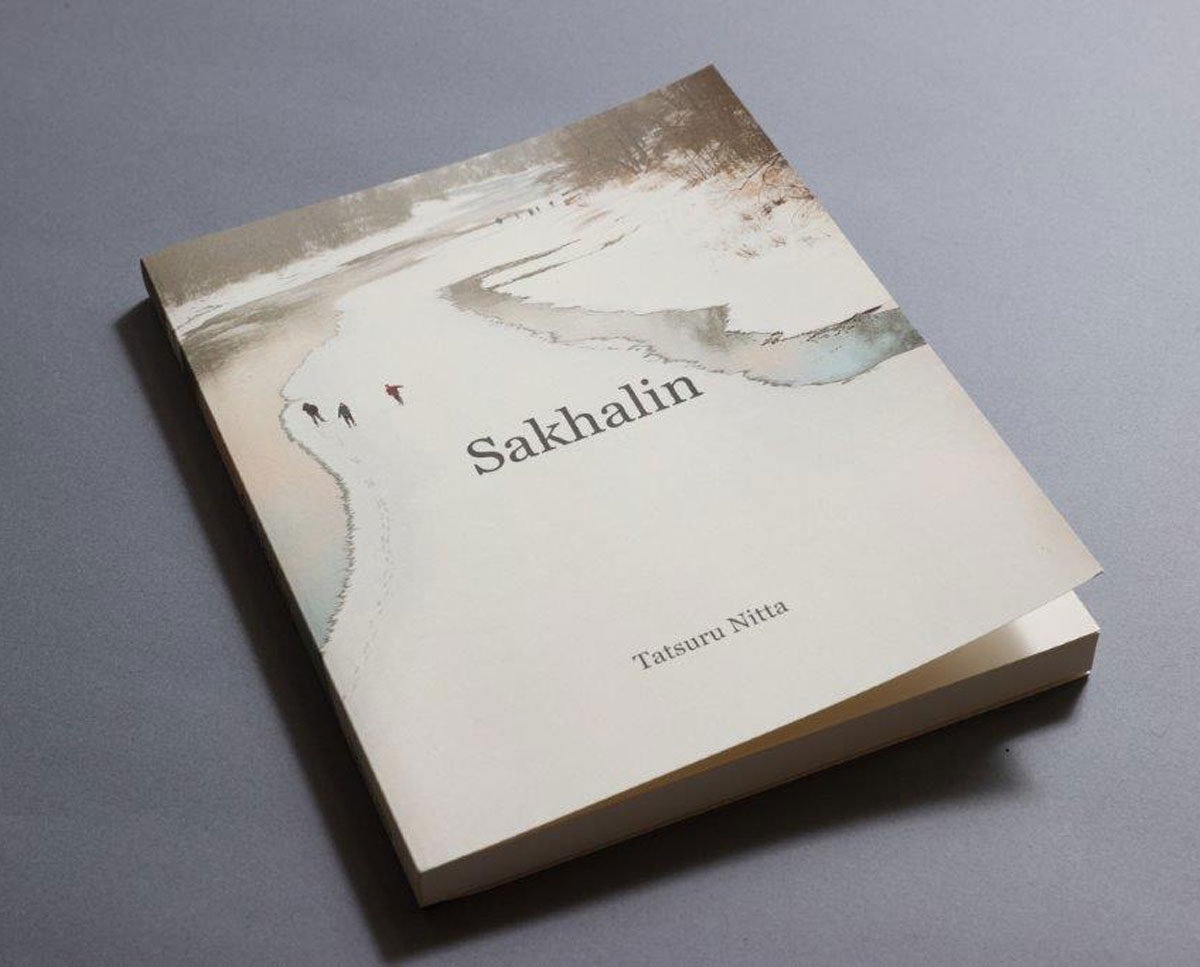

4年ぶりに開催された木村伊兵衛写真賞の授賞式は、受賞者の写真家だけでなく、その写真作品に関わる大勢の関係者が壇上に上がり、その多くが大粒の涙を流していたのが印象的だった。2023年の受賞者は新田樹(にった・たつる)。作品は自費出版の『Sakhalin(サハリン)』。現在56歳の彼は賞の最年長受賞者。この作品には、なんと25年もの歳月が閉じ込めれている。

新田は東京工芸大学で写真工学を学び、スタジオマン、半沢克夫のアシスタントを務めた後に1996年に独立。独立後にすぐに訪れたのがサハリンだった。新田が当時を振り返って語る。

「僕は会津若松の出身で、昔から北の方に惹かれるんです。当時、新潟空港からウラジオストクに定期便が飛んでいたんです。そこでウラジオストクから鉄道に乗って、西の方へ目指して行ければなと。ウラジオストク、ハバロフスク、サハリンと少しずつ西を目指していったんですね」。「市場で、おばさんたちが『どこから来た?』と聞くんです。『あんた日本からきたの?』と日本の言葉で返してくれたんです。サハリンは帰郷できなかった韓国・朝鮮系の人がたくさんいるのを知ってビックリしたんです。彼らは私たちから見ると、戦後史の中で忘れられていた人々なんですね」しかし、その時は彼らの写真を撮れなかった。「彼らにどう接していいのかわからなかったんです」

結局、写真を撮れずに帰国。そしてしばらくサハリンに行かず、他の様々な辺境を訪れて作品を撮り続けた。

「アフリカのエチオピア南西部のスーリ族を撮ったり、旧ソ連のコーカサス地方の人たちを撮ったりして、写真展もやったんですけど、ずっとサハリンのことは頭の中にありましたね」

新田は日本ではアルバイトをしつつ、お金を貯めては辺境を旅して撮影をする生活を続けていく。サハリンに関する本を読み、調べたりしつつも写真を撮る決心がなかなか固められなかったという。「自分の中の機が熟さないと撮れない性格かもしれません」。

その「機が熟する」のになんと14年もかかる。2度目のサハリン行きは2010年。今回は入念なリサーチから始めた。「サハリンにある日本の領事館に現地の韓国人老人会を紹介していただいて。その時の撮影から、相手の話を聞きながら少しずつ写真を撮るやり方なんです。僕は相手のこと全部知りたいと思ったんです。『日本の言葉を使うことをどう思うのか、日本のことをどう思うのか、今の暮らしをどう思うのか』と。でも、忌憚なく話してくださる方がいれば、そうではない方もいました。日本語を話すロシアと朝鮮の2つの祖国を持つ女性がいるのですが、彼女も2回までは話を聞けたのですが、3回目はもう取材を嫌がって、話してくれなかったんですね」

サハリンの人たちの話を聞くうちに新田の目の前に新しい世界が広がっていく。取材相手はロシア人という意識でもないし、日本人でもない。朝鮮半島から日本が連れてきた人たちもたくさんいる。彼らは1945年の前の日本人なのだ。戦前の日本領だったサハリン=樺太の状態のまま、まさに極寒の地で戦前の日本が冷凍保存されたような状況を、必死に生きてきた人たちがそこにいた。

彼らが持つ戦前の段階で凍りついたような記憶の語りと、現在のサハリンの凍てつく風景の中でのポートレイトが、この『サハリン』の中心となる。新田が6×7の中判フィルム・カメラで捉えたサハリンの人々と風景は、まるで映画のシーンのようなスケールと豊かなディテールを誇る。

「サハリンの人々の凍りついた記憶を今の日本の人たちはどう捉えるんだろうかと。彼らの記憶を私たちはどうやって受け止めればいいのか。彼女たちが発する言葉は今を生きる私たちに対して何を意味するのか。そこが一番こだわったことです」

その意図は木村伊兵衛写真賞の選考委員によく伝わったようだ。賞を主催する朝日新聞の長谷川拓美はこう評する。

「写真集『サハリン』を開くと感じるのは、新田さんがカメラを通して、そこで暮らす人々の生活に一緒に立ち会い、流れる時間を共有していることです。写真だからこそ伝えられるものに朴訥かつ真摯に向き合う、その姿勢が受賞した理由かと思います」

木村伊兵衛賞の選考範囲は、動画やインスタレーションも含まれるなど、大きな転換期の中にあるが、長谷川は賞の現在的な意義を語る。「人間が撮影したくなる風景や表情には、必ずや理由があります。それは『今、自分が撮らなければ、この瞬間が失われる』という危惧や使命にも似た想いです。カメラを通して人間の営みや自然の声を真摯に写した作品なども世に広めていきたいと考えます」

授賞式で感動的なスピーチをした新田の師匠の半沢克夫は弟子の快挙をこう語る。

「新田は独立後、広告や雑誌の仕事を一切やめて、ビルの掃除などのアルバイトを25年ぐらい続けたことで自分を鍛え写真に向かっていった。それと広告写真を学んだことによって光の使い方や構図の作り方などが美しい。そこが他のドキュメンタリー写真とは全く違う。そして新田の写真には愛がある。実はそれは今回の写真だけじゃなく、ずっと昔から変わっていない」

新田はその愛の原点をこう説明する。

「自分ができることなどたかが知れています。それがたまたま写真だったのかもしれません『自分には何ができるのだろうか?』、その気持ちに報いるために写真を続けているように思います」

今月の流行写真 TOP10

-

10:Kendall Jenner by Robin Galiegue for VOGUE ITALIA April 2023

出まくるケンダル・ジェンナーが伊「ヴォーグ」表紙に。しかし伊らしさはどこに?

10:Kendall Jenner by Robin Galiegue for VOGUE ITALIA April 2023

出まくるケンダル・ジェンナーが伊「ヴォーグ」表紙に。しかし伊らしさはどこに?

https://www.vogue.it/news/article/vogue-italia-aprile-kendall-jenner-design-editoriale -

9:"TWO of THEM" by Kodai Ikemitsu for Them magazine Summer 2023

日本人写真家が苦手なゲイ的メンズファッションのひとつの回答例。

9:"TWO of THEM" by Kodai Ikemitsu for Them magazine Summer 2023

日本人写真家が苦手なゲイ的メンズファッションのひとつの回答例。

https://themmagazine.net -

8:『SWITCH COMME des GARÇONS 50th Anniversary Issue』

『SWITCH』ギャルソン別冊は鶴田直樹、操上和美などの大人な写真を堪能。

8:『SWITCH COMME des GARÇONS 50th Anniversary Issue』

『SWITCH』ギャルソン別冊は鶴田直樹、操上和美などの大人な写真を堪能。

https://www.switch-store.net/SHOP/SS0030.html -

7:Beyoncé by Louie Banks for VOGUE FRANCE April 2023

全身バルマンをまとったビヨンセを往年のアーヴィング・ペン風に描く。

7:Beyoncé by Louie Banks for VOGUE FRANCE April 2023

全身バルマンをまとったビヨンセを往年のアーヴィング・ペン風に描く。

https://www.vogue.fr/article/beyonce-vogue-france-cover-star-april-2023-edition-magazine

-

6:Greg Hunt "EVERYTHING I'M TRYING TO TELL YOU"(スーパーラボ)

スケーターとしても知られるグレッグ・ハントの詩情豊かなストリート写真集。

6:Greg Hunt "EVERYTHING I'M TRYING TO TELL YOU"(スーパーラボ)

スケーターとしても知られるグレッグ・ハントの詩情豊かなストリート写真集。

https://superlabo.com/products/everythingimtryingtotellyou-greghunt -

5:"Cygnet Committee "(The Width of a Circle)by David Sims for POP MAGAZINE S/S 23

デヴィッド・シムズがホラー系アート映画のようにJ.W.アンダーソンを撮る。

5:"Cygnet Committee "(The Width of a Circle)by David Sims for POP MAGAZINE S/S 23

デヴィッド・シムズがホラー系アート映画のようにJ.W.アンダーソンを撮る。

https://www.instagram.com/p/CrNuYqoqAdp/ -

4:Piczo写真集『Visitors+』(UNION)

ロンドン在住日本人写真家Piczoによるモデルたちの仕事的でないポートレイト集。

4:Piczo写真集『Visitors+』(UNION)

ロンドン在住日本人写真家Piczoによるモデルたちの仕事的でないポートレイト集。

https://unionmagazine-onlinestore.com/products/visitors-by-piczo -

3:Cate Blanchett by Harley Wier for AnOther magazine SS2023

『TAR/ター』で圧巻の演技を見せたブランシェットをウィアーが演劇的に描く。

3:Cate Blanchett by Harley Wier for AnOther magazine SS2023

『TAR/ター』で圧巻の演技を見せたブランシェットをウィアーが演劇的に描く。

https://www.anothermag.com/design-living/14695/cate-blanchett-and-maggie-nelson-in-conversation-tar-todd-field-me-too -

2:『ウーマン・トーキング 私たちの選択』監督:サラ・ポーリー

フェミニズム映画の究極と言えるほぼ室内劇は縦横無尽に動くカメラに惚れ惚れ。

2:『ウーマン・トーキング 私たちの選択』監督:サラ・ポーリー

フェミニズム映画の究極と言えるほぼ室内劇は縦横無尽に動くカメラに惚れ惚れ。

https://womentalking-movie.jp/#modal -

1:Karl Lagerfeld: A Celebration" by Annie Leibovitz for VOGUE US May 2023

亡きラガーフェルドへの追悼大特集はこれぞ米「ヴォーグ」というスケール感。

1:Karl Lagerfeld: A Celebration" by Annie Leibovitz for VOGUE US May 2023

亡きラガーフェルドへの追悼大特集はこれぞ米「ヴォーグ」というスケール感。

https://www.vogue.com/article/karl-lagerfeld-tribute-may-2023-cover