洋服に生命を宿すことは可能か?

東京・恵比寿にある〈ANREALAGE〉のアトリエは、喧騒から離れて落ち着いた空気が流れていた。東京という街は「ファッションを生み出す環境として最適」だと森永邦彦さんは言う。

「ブランドのショップが世界中から集まり、街にはファッションに意識の高い人たちがあふれています。学校もたくさんあり、ファッションを学ぶ若い人たちも多い。ファッション以外の異業種とつながることもできて、街に出れば出会いがある。一方で、このアトリエのように集中できる環境も確保できる街です」

通算23回にわたってパリコレクションで発表してきた。海外からは「新しいものを必ず見せてくれる」という期待を感じるという。

「日本は伝統的なカルチャーがある一方で、テクノロジーが発達しているイメージもある。さまざまなものが混ざり合って、独自のものが形成されていくという日本らしさが私たちのファッションにも感じられるのだと思います」

パリコレに挑戦し始めた10年前は、まだ社歴も10年ばかりのブランドだった。

「歴史を持つヨーロッパのメゾンや織物メーカーと太刀打ちするには、自分たちにしかない武器が必要でした。そこで目をつけたのが、東京に拠点を構える多くのテクノロジー系スタートアップです。テクノロジーとファッションの融合を武器にすれば、欧州のデザイナーたちがまだ取り入れていない領域で勝機があると思ったのです。現在はさまざまな企業と結集して、オールジャパンのかたちでパリコレクションを実施しています。これがパリの中でも際立った特徴になっているのです」

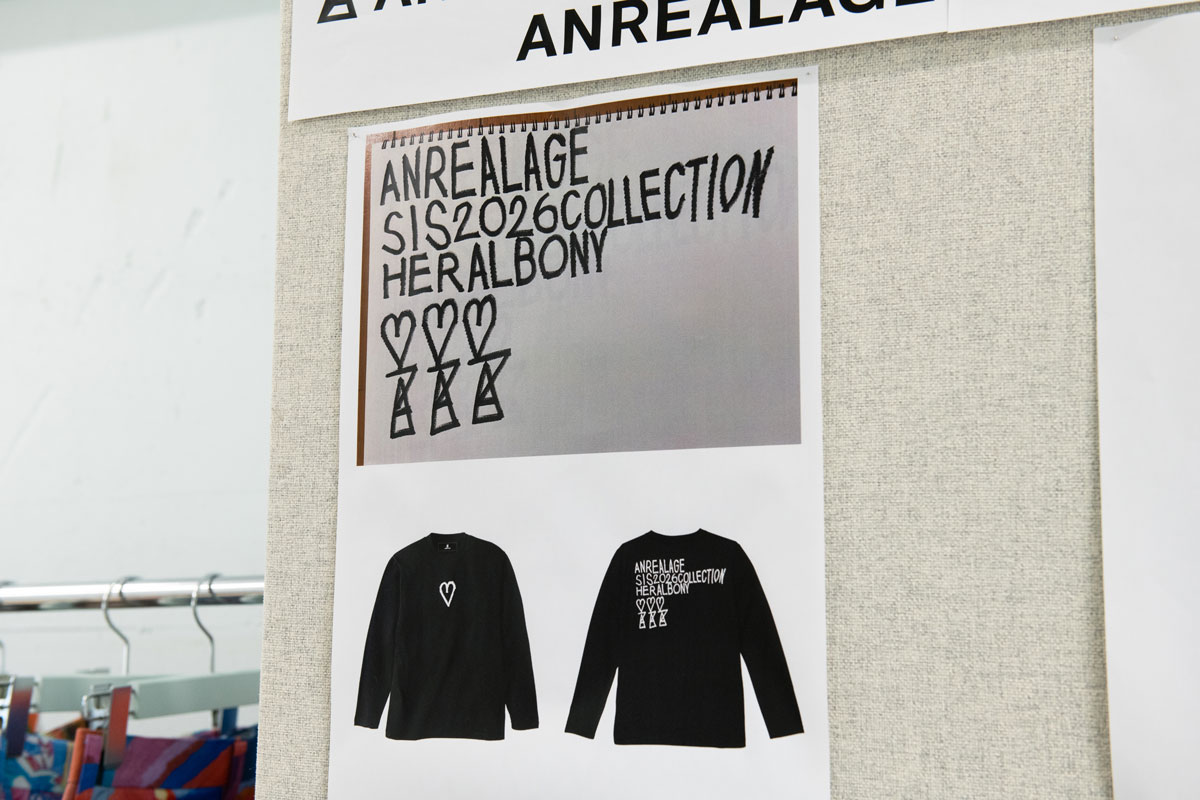

2026年春夏コレクションでは生命を表す記号「♡」がテーマだった。テクノロジーとは一見、真逆の方向性にも感じられるが、そこに込めた思いや着想はどこから来たのだろう。

「自分たちのブランドは、常に『日常と非日常の境界を揺るがしていく』試みに取り組んできました。交わらないはずの、ふたつの世界を扱ってきたとも言えます。近年では『無機的なロボット的な無生物』と『人間を含めた生物』の境界を探求しています。そのなかで避けて通れないのが『生命』という大きなテーマでした」

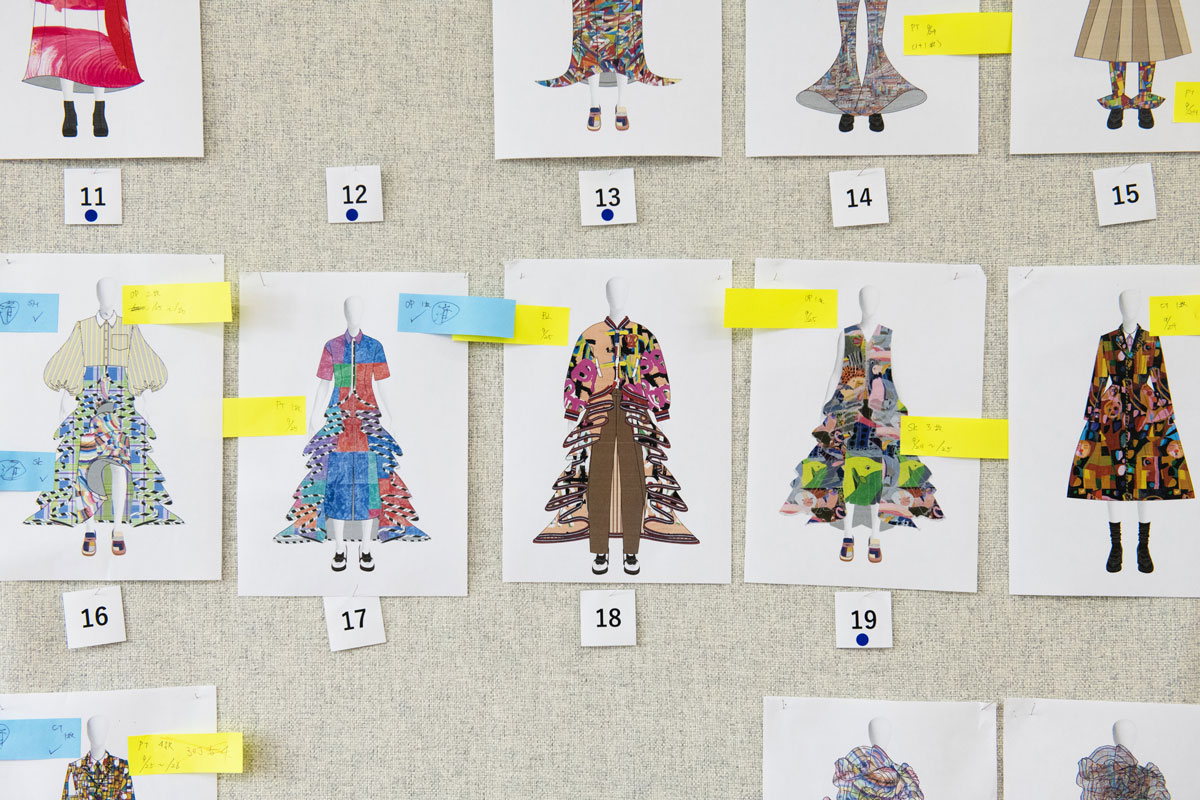

ここ数年のコレクションでも、洋服を「静的なもの」でなく、より「動的なもの、映像的なもの」として解釈する表現に挑んでいる。そこからアイデアを発展させて「洋服が自然と生命を宿すようなことができないだろうか?」と考えていたときに、2つの会社と出会った。一社は、障害がある作家の才能をアートやデザインを通じて社会に広げる活動を行う「ヘラルボニー」。

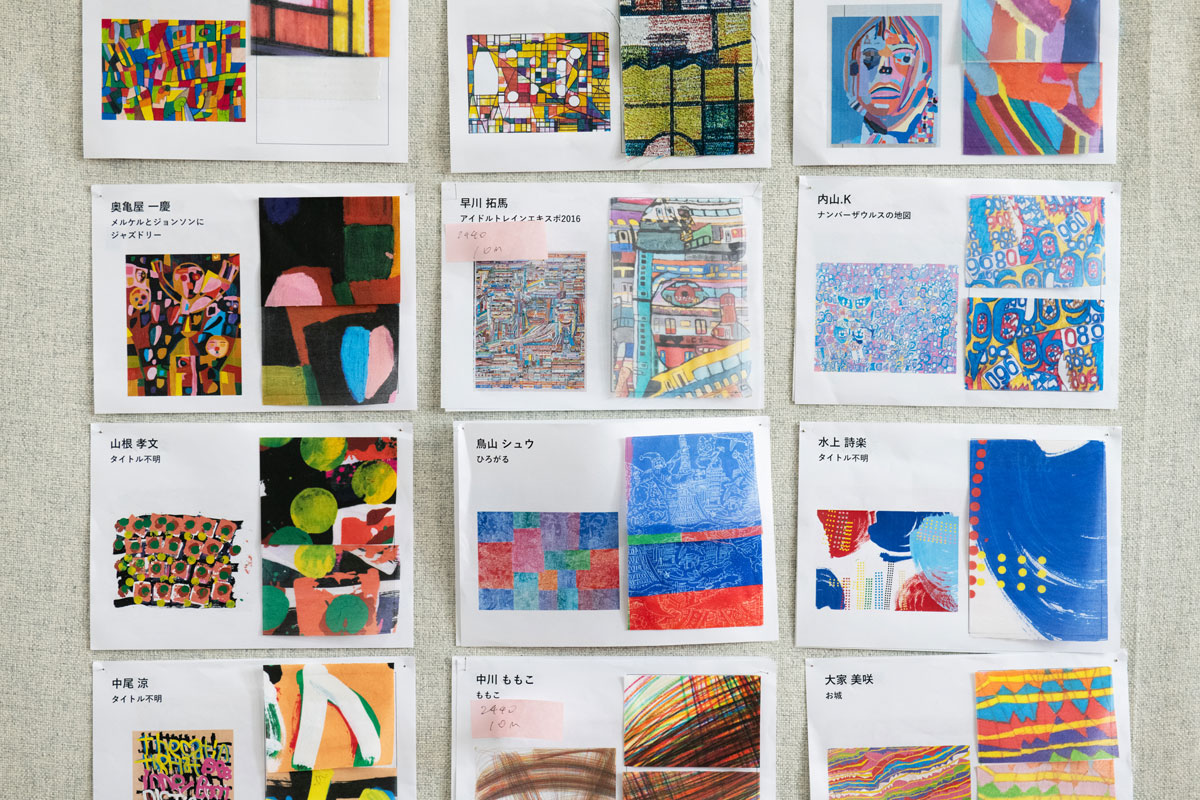

「ヘラルボニーは、『異彩を、放て。』をミッションに掲げ、健常者と障害者のあいだにある見えない境界をグラデーションで溶かそうとしています。境界を解こうとする私たちの活動とも重なる部分があったのですね。まだ自分が見えていない境界を探るため、全国のヘラルボニーの作家18人と会ってきました。直接お会いすると、私が抱いていた障害者施設や障害者に対するイメージがまったく逆転しました」

「閉ざされた印象もなく、取っ付きにくい感じもなく、すごく自由で生き生きとしている。純粋にものが生み出されていく凄まじさに衝撃を受け、クリエイションの環境として憧れました。まるで呼吸するように自然に制作していて、それが『生きること』と密接につながっている印象を受けたのです。彼らの作品をファッションのかたちにすることで『境界を超える生命の表現』ができるのではないかと思い、今回のコレクション制作が始まりました」

もう一社は「ユカイ工学」。森永さんが登壇した、東京都主催によるアジア最大級のスタートアップカンファレンス「SusHi Tech Tokyo(スシテック・トーキョー)」の場だった。

「ユカイ工学は、柔らかい素材でしなやかに動くロボット(ソフトロボティクス)を開発する東京のベンチャー企業です。彼らが手がけるのは、撫でると尻尾が生き物のように動いて人が癒やされるセラピー用ロボット。振動や音、人間とのコミュニケーションをセンサリングして自発的に動く機構が組み込まれています。これを細長くして洋服の骨格に用いれば、人の動きに合わせて洋服自体も動く仕掛けができると考えたのです」

足かけ1年以上をかけ、〈ANREALAGE〉とのコラボレーションが完成した。

今の東京にある多様なものを結集させたい

〈ANREALAGE〉がランウェイにデビューしたのは、20年前の東京コレクション。東京で生まれ育った森永さんにとっても、そこは大きな憧れだった。

「学生時代には『東コレ』という言葉の響きにドキドキしました。今の私がパリコレという言葉に抱くのと同じように荘厳な印象があったのです。初めて自分の好きな洋服を東コレで発表するなら、『東京を象徴する場所』でやりたいと思いました」

会場に選んだのは東京タワーの展望台。大きな話題となった。

「自分がつくった洋服越しに東京の街がキラキラと見え、これ以上の環境はないと思いました。それ以降、さまざまなコレクションをやってきましたが、あれが今でもいちばん好きなコレクションの一つですね」

当時の東京は「今の何倍もファッションへの熱があったのではないか」という。その後はネット文化の隆盛もあり、多くの才能がゲームやデジタルアート、テクノロジーの分野などに移っていった。しかし近年の変化をこうも感じている。

「かつてファッションに熱を持っていた方々がいろんな分野に行き、さまざまな産業を盛り上げたのち、それが今またファッションに戻ってクロスしている印象があります。東京は海外のように個々のメゾンがすごく強い環境ではないですが、今の東京にある多様なものを結集すると、有名メゾンと同じくらい影響力のあるもの、文化的に面白いものが生み出せるはず」

その手応えを2025年、自身が関わった「SusHi Tech Tokyo」と「TOKYO GX ACTION CHANGING」という2つのイベントで感じたという。

「開催したファッションショーには、若い世代を中心に5000人近くが来場して『こんなに人が来るのか』という驚きがありました。ライブでファッションショーを見せることへの関心やパワーを感じました」

東京(都内在住または在学)の学生を対象に、若い才能の発掘と支援を目的にした東京都主催のコンクール「Next Fashion Designer of Tokyo」の審査員も務めている。ファッションデザイナーが東京で才能を開花していくにあたって、何が必要だと感じているのだろう。

「やはり『ブランディング力』です。現在のファッション教育では、デザインや縫い方、服のつくり方、マーケティングは教えてくれますが『自身のブランドをどうつくるか』は別軸の力です。自分の服にどのくらいの価値をつけ、どう見せるのか。本当にファッションショーをやってみたい、パリコレクションに出てみたいという若い世代がなかなか出てこないのが課題です」

洋服やファッションは大好きでも、ビジネスとしてブランドを成立させられるか、ためらう向きがあるのかもしれない。その解決策が「ショーをやること」だ。

「ファッションショーこそ、確実にブランディングの場です。わずか10分のために私たちデザイナーが半年かけて準備し、世界中からその瞬間を見るために人が集まってくる特殊な場です。やり直しも利かないという緊張感が両者にあり、ビジネスが生まれやすいと思います」

「東京で生まれ育った私にとって、ここは日常的な場所です。ただし、距離を取ると見えてくるものが違います。東京にあるものを外に持っていくと、例えば、空調服がアメージングでマジカルなものとされるように、途端に非日常なものになります。日常と非日常が交差している街、それが東京のイメージです」