少しの油断も許されない場で、100人の職人を束ねる

江戸時代の初期から、街の人々を魅了してきた花火。その発端には、街の悲しい記憶があったという。

「東京の歴史をひもとくと、花火はもともと慰霊や復興のためのものでした。疫病や飢饉でたくさんの方が亡くなった後、8代将軍・徳川吉宗の命で鎮魂のために打ち上げられたのが始まりとされています。『火』に浄化作用があるとして、死者の魂を鎮めようと花火を使ったのですね。その後、夏の涼を取るため川沿いに人が集まり、お茶屋さんがスポンサーになって花火を打ち上げるようになりました」

こう説明してくれたのは、初代が1659年に江戸で創業した花火屋の暖簾を、女性として初めて継承した天野安喜子さん。花火大会で耳にする「鍵屋ぁー、玉屋ぁー」の掛け声で知られた鍵屋の15代目だ。関東大震災や東京大空襲で花火に関する多くの文献が失われたが、13代にあたる祖父が製造配合表を記録に残していたため、日本伝統の「和火(わび)」による花火の姿を今日に伝えることができた。

現在、日本の花火の質は世界一と評される。しかし、その発祥が日本でないのは意外に感じる人も多いだろう。

「火薬という点では中国が起源ですが、花火という芸術は中世ヨーロッパが発祥。日本は江戸時代から独自に発展を遂げました。現在、海外の花火は日本のように長い時間ではなく、短時間で打ち上げることが多いですね。例えば演奏の後ろで花火が一気に上がるなど、質よりも賑やかさやパフォーマンス性が重視されます」

優れた質にも増して「花火を『愛でる文化』が日本にはある」と天野さん。

「夜空を見上げ、花火が上がる瞬間から消えて真っ暗闇になるまでの余韻も含めて楽しむ文化です。そのため、私たち鍵屋では『間(ま)』の取り方を非常に意識します。これは侘び寂びの文化に通じるもので、いつも海外の方に説明するのが難しいと感じます」

三姉妹の次女として生まれた天野さんは、家業を継ぐことにどんな思いがあったのだろう。

「父の時代までの打ち上げ現場は『火の神が宿る場所』とされ、女性は立ち入りを拒まれていました。実際、危険と隣り合わせの職場ですし、祖母からも『現場に近づいてはいけない』と言われて育ちました。私自身はこの職業に憧れたというより、父の背中を目指してこの道に進んだのです」

18歳を迎えた天野さんは現場入りを決意。夜の本番に備えて、朝早くから炎天下での作業が続く。初めの数年は現場にトイレすらなかったため水分を控えていたという。意地悪ではなく、それが当たり前の環境だったからだ。

「時代の後押しもあり、女性でも活躍できる仕事へ徐々に変わりました。なかでも大きなきっかけは、父が1980年代後半からテストを始めた電気発火式の打ち上げです。遠隔操作と呼びますが、打ち上げ本部から筒までを線で結び、ボタンを押すと同時に複数の場所で打ち上がります。これに変わってから演出が豊かになりましたし、筒のそばで火種を放り込むのに比べて安全性も向上しました。江戸川区花火大会では約100人の職人のうち、今では8〜10人が女性になりました。昔とずいぶん変わったと感じます」

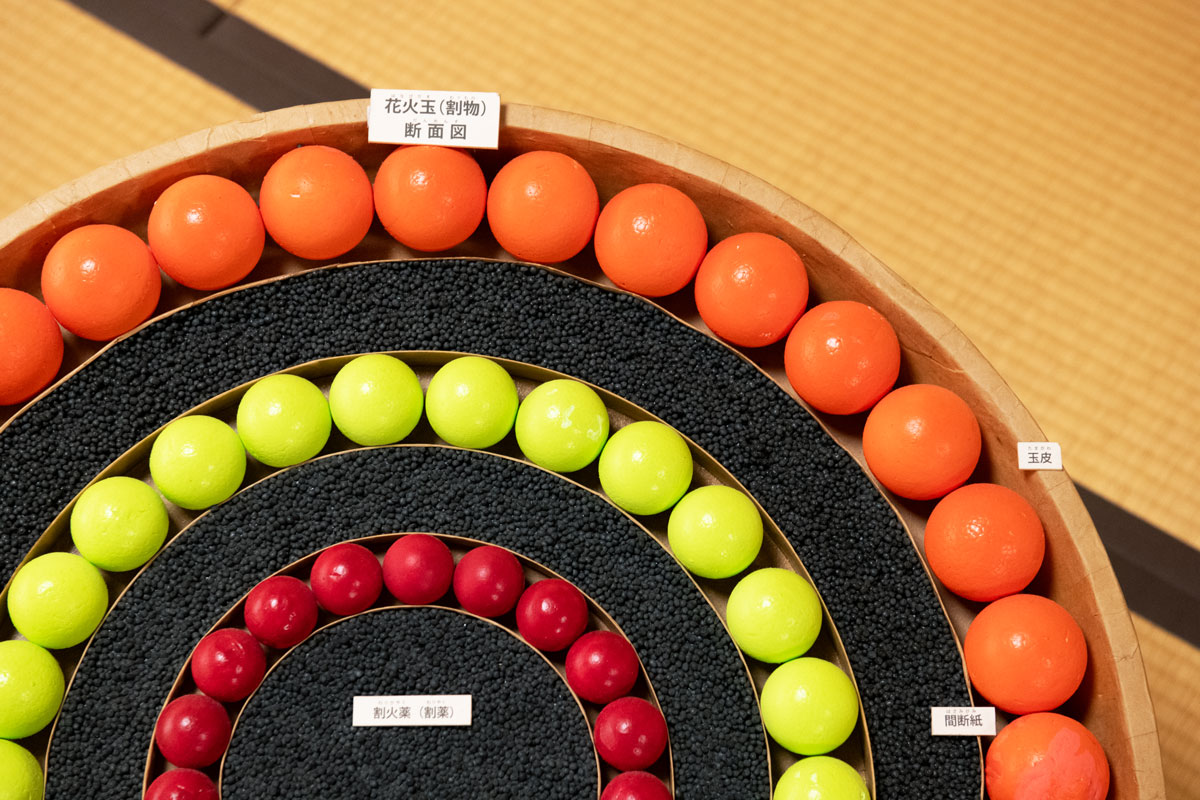

そうは言っても、やはり火薬を扱う芸術。花火玉の製造は東京23区内で行ってはいけない決まりがあるし、ちょっとした油断が事故にもつながりかねない。100人もの職人を束ねる天野さんは、普段どのように仕事を進めるのだろう。

「100人いれば100通りの個性があり、専門分野も性格も違います。いちばん気を配るのは体調管理です。普段と声のトーンが違ったり、いつもの冗談が出なかったりすると、熱中症の兆候かもしれないから休憩を促します。でも、緊張感で張り詰めた現場であり、職人たちは責任感が強いのでなかなか休もうとしないのです」

責任者として天野さんが心がけるのは、声に出して「あなたを信頼している」と相手に伝えることだという。

「私の場合は、身長が低く女性であることが、リーダーシップを発揮するうえで有利に働いていると感じています。直球でものを言っても、大きな男性たちが見下ろす位置にいるので受け入れてもらいやすいのではないかと。みんなが悔いを残さず『よし、やるか』と一歩前に進んでくれる環境をつくることを心がけています」

花火と柔道、どちらも間を見極めることが肝心

天野さんは、小学2年生から柔道を始めた七段の柔道家でもある。

「80年代前半、当時は柔道がオリンピックの競技にも入っていなくて、女性の競技者自体が少なかったです。父が開設する道場に行けば男の子ばかりで、その中に私たち姉妹とまばらに数人の女性がいる程度。花火の現場もそうですが、振り返ってみると本当に男性に囲まれた環境で過ごしてきました」

大学卒業まで柔道選手として活動。しかし数々の試合で「努力しなかったことを棚に上げて、環境や対戦相手のせいにしてしまう自分」が嫌いになっていた。「企業からのオファーがあり『社会人で選手を続ければオリンピックに出られる』とも言われた」が、柔道から離れることに決める。

悔いがないように生きようと、新たな社会人生活を踏み出した。花火の製造修行に出たそんなある日、硬くなってしまった身体をほぐそうと気軽な気持ちで柔道場に赴く。地元警察署の道場で子どもたちに柔道を教えるためだった。

「すると『柔道ってこんなに面白かったんだ』と気づきました。競争のない環境で子どもたちと練習することに心地よさを感じ、再び柔道の世界に戻ったのです」

国際柔道連盟から声がかかると国際大会で審判を務めることになり、優秀な上位16人がオリンピックの畳に上がれる仕組みだ。さらにオリンピック期間中にはパフォーマンスのいい審判だけがメダルマッチの審判を任せられる。天野さんは北京と東京、パリのオリンピックで審判の大役を果たした。

「審判は技のスコアと罰則を判定するだけでなく、試合をエキサイティングに進行させる義務もあります。人の心を読み、技の出し方も含めて『待て』のタイミングなどを判断します。それがうまくいかないと試合自体がペナルティ先行になり、選手が不完全燃焼で終わってしまう。選手が自分の鍛錬してきた技を出し切ったと思えるように導くことが重要です」

花火と柔道、ふたつの世界に共通点はあるだろうか。

「電気点火方式の打ち上げ花火では、コンピューター制御式と手動式があります。私は手動式を中心に一回の大会で200回以上、指示を出します。観客の声は直接聞こえませんが、間(ま)を図って『今だ』というタイミングを感じ取るのです。それは、柔道の試合で技をかける瞬間の気迫を感じ取るのに似ています。どちらもタイミングとリズム感が大切です」

ふたつの本業を持って世界各国を巡る天野さんの目には今、生まれ育った「東京」がどう映るのだろう。

「東京は本当に何でもできる街です。いろんな可能性を試したい人なら、挑戦できるタイミングや環境が整っています。常に競争社会が中心にあって、少し息を抜くとすぐに他の人が追いついてくる『休めない街』という面もありますが、下を向いて歩く人よりも、堂々としている人が多いと思います」

「東京では目的をしっかり持っていれば何でもできるし、何かやりたいと思ったことに対して多くの人が魅力を感じて目を向けてくれる。昼は人が発する光、夜は街の光で輝きに満ちた街だと感じます。ここで生きる人たちの姿は、東京の外から見ても、とても魅力的ですね」

東京都では、働く女性の活躍を促進するための、キャリア支援や相談など様々な取組みを「女性活躍の輪~Women in Action~」(WA)として位置づけて進めている。一人ひとりの自己実現を支える輪が拡がれば、この街の“光”はさらに輝きを増していくだろう。