教えてくれた人:永井玲衣(哲学者)

「寺山の短歌に触れると、世界はまだ自分が見えていないものだらけだと気づかされる。視野を広げてくれるところに希望を感じます」

多彩な表現活動を展開してきた寺山修司の原点とも言える短歌。彼が10代の頃から精力的にしたためてきた歌たちに、永井玲衣さんが出会ったのも10代だった。

「身の回りの世界に閉塞感を抱いていた高校時代、本を読めば何か糸口が見つかるかもと図書館の本を片っ端から読んでいて。その中で手にしたのが寺山の短歌でした」

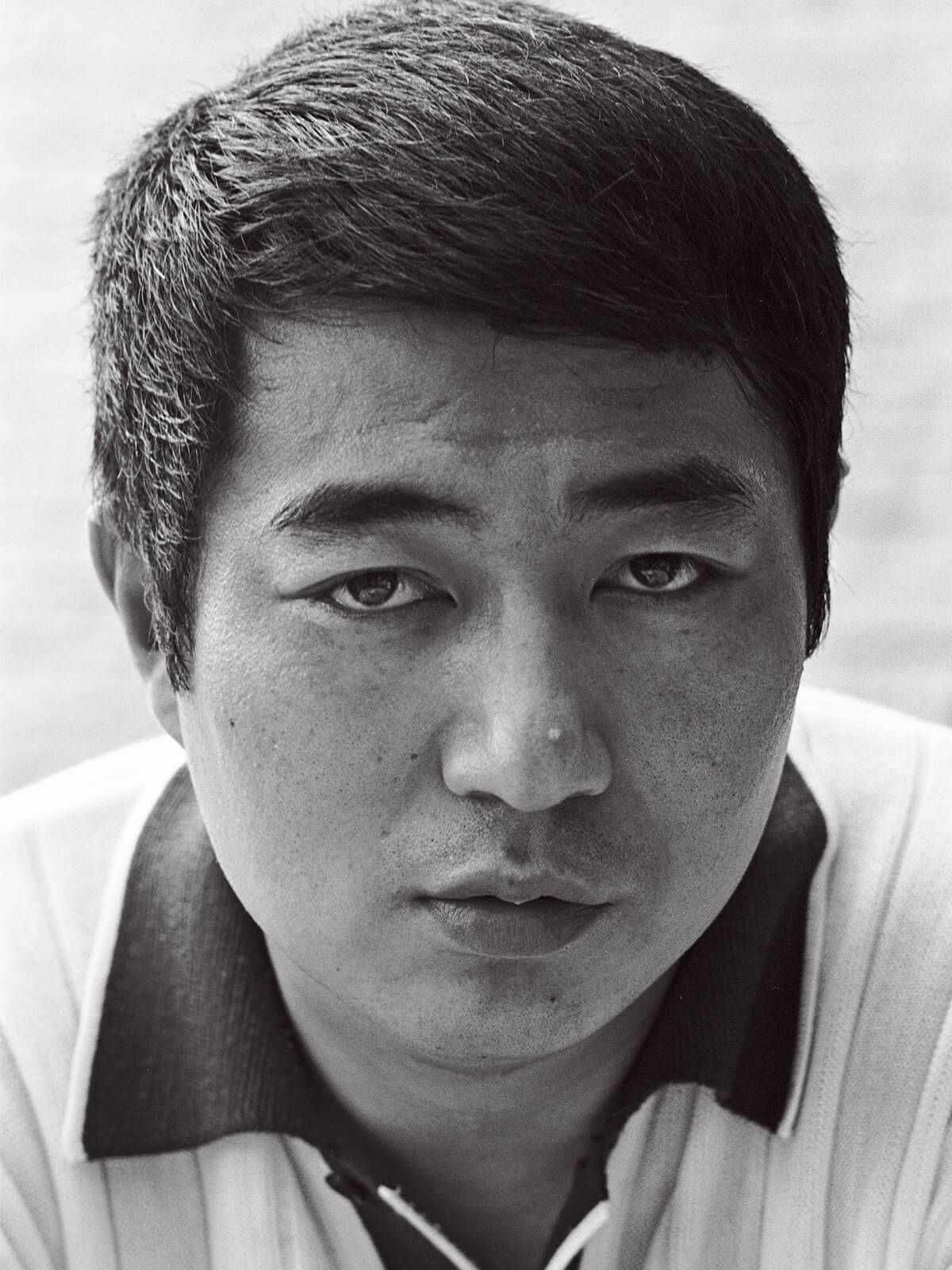

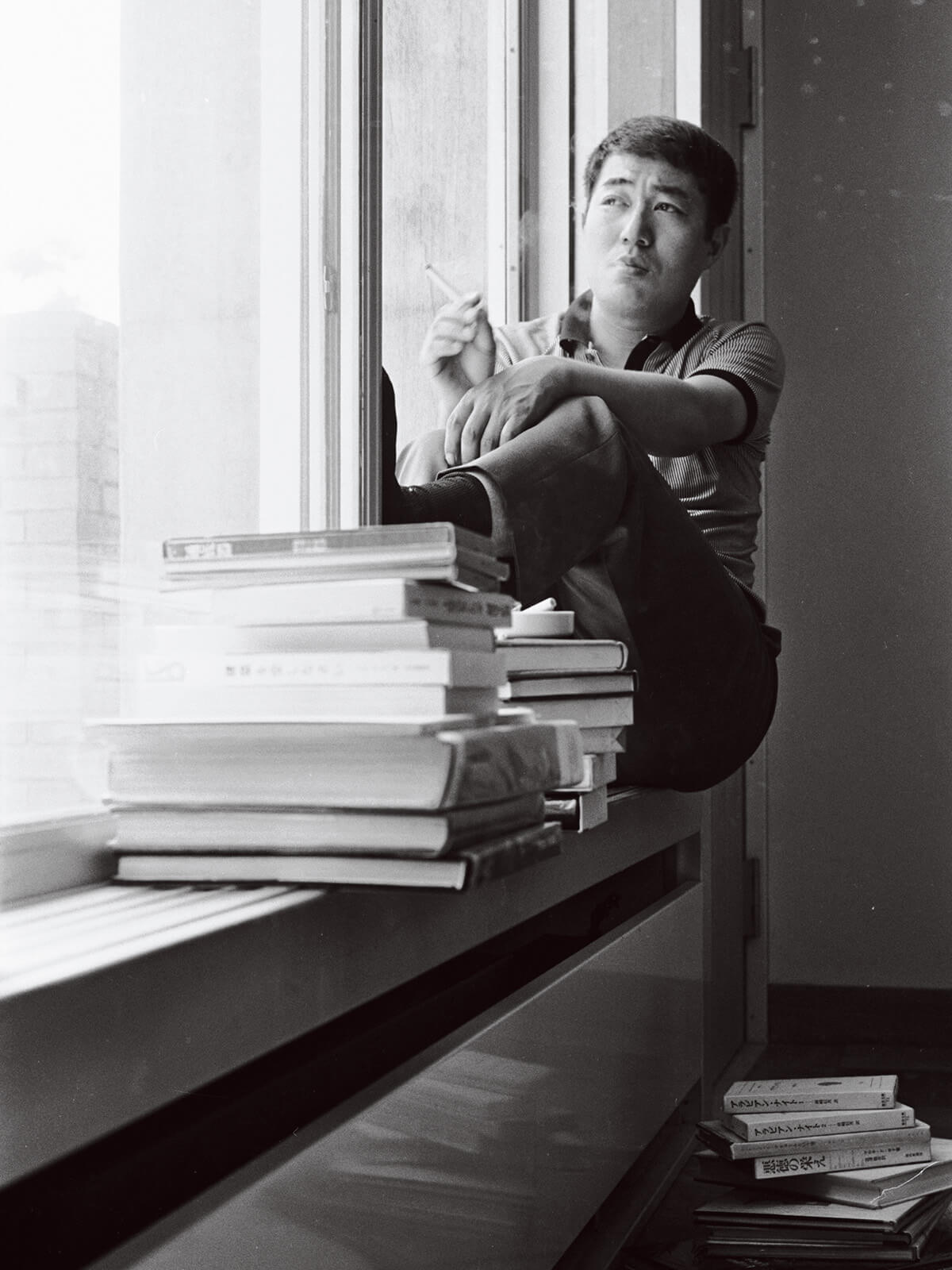

てらやま・しゅうじ/1935年青森県生まれ。早稲田大学在学中に『チェホフ祭』で短歌研究新人賞を受賞。代表的な歌集に『田園に死す』など。また俳句、詩、評論、演劇、映画など多彩な作品を発表した。1983年没。写真:Kodansha/アフロ

中でも不思議と心に残ったのが、“人生はただ一問の質問にすぎぬと書けば二月のかもめ”の一首だ。

「大いなる問いを見つけようとすることこそが、作者にとって人生そのものだったのかなと。わかりやすく希望に満ちた歌ではないですが、広い世界に挑もうとする態度に当時、救いを感じました」

この歌からも象徴されるように「寺山は世界の探求者だった」と永井さん。しかも彼は、周囲の細部に目を向けるというアプローチで、世界を見通そうと試みてきた。

「情景を捉える時の視点がユニークなんです。例えば、私の好きな歌に“半島語すこし吃れる君のため焙られながら反りゆく鰺よ”があります。“君”と相対しながら泳がせていた目線を、最終的に落とす先は“鰺”。それが新鮮で。周囲の細部に目を凝らして、一辺倒ではない世界の部分を見つけようとする“視力の良さ”こそ、彼の短歌の特徴ではないでしょうか」

わからなさに圧倒される、ただそれだけでいい

さらに「言葉だけで世界を作り変えてしまうのも寺山ならでは」と永井さん。「虚実を問わず、ただ美しいから、素晴らしいから、という理由で言葉を通じて新しい世界を立ち上げる、そのアクロバティックさにもかねて惹かれている」とのこと。ゆえに、こと寺山の歌に関して、意味を正しく理解しようとしたり、その真偽を考察したりすることは意味を成さない。

「本を読むことは他者との対話であり、無理やり“わかろう”とすることは、時に書き手の言葉から立ち現れる世界を変形させてしまうこともある。わからなくていいし、言葉に引っ張られていい。寺山の美しく力強い言葉に対峙し、ただ圧倒される。そして世界の広さを感じるだけで、十分なんです」

寺山修司の一行

人生はただ一問の質問にすぎぬと書けば二月のかもめ

『テーブルの上の荒野「煮ゆるジャム」』より

半島語すこし吃れる君のため焙られながら反りゆく鰺よ

『初期歌篇「夏美の歌」』より

死刑囚はこばれてゆくトラックのタイヤにつきてゐる花粉見ゆ

『田園に死す』より

かぶと虫の糸張るつかのまよみがえる父の瞼は二重なりしや

『初期歌篇「燃ゆる頬」』より