荒俣宏

滝本さんと会うの、何年ぶりかなあ。最近のライフスタイルは?

滝本誠

今はデイヴィッド・ボウイとアートの関係について調べてばかりの日々です。そういえば、荒俣さんはボウイと同い年。俺の2歳上で、言ってみれば、みんな同世代ですね。

荒俣

私が尊敬していた師匠の人たちもみなさん亡くなられました。紀田順一郎先生だけになりましたね、ご健在でおられるのは。私も他人事じゃないんですけど。滝本さんとももう半世紀近い付き合いですね。

20代の初めぐらい、滝本さんが東銀座のマガジンハウスにいて、私が築地寄りの日魯漁業という会社に勤めていた頃からどういうわけか知り合って。時々会って話をしてましたけど、あの頃、私たちが本を買うまでの情報ってすごい断片的でしたよね。

滝本

そうですよね。今と違ってクレジットカードもないし、洋書を買うにも小切手を海外へ送って、とか……。

荒俣

あるいは、わざわざアメリカとかヨーロッパに買い出しに行ってね。「会社に戻ったら席がないぞ」とか脅かされながら。リュックにいっぱい背負って帰って、それが宝。自分の手で発掘した重さを噛み締めたもんですけどね。

実際あんまり重いんで、帰りの飛行機の中で痔が破裂して、ズボンのお尻が真っ赤になったことがありますよ。そういうことをしながら本を集めた時代っていうのは、一冊一冊への思い入れが深いから、ちゃんと読むよね。今とはぜんぜん環境が違うから。

滝本

1996年にボウイに会った時も、「もう若い世代は全然本を読まない」と言ってました。俺たちの世代は文化や情報の背景がみんな似てるように思います。60年代の全世界共通のオカルトブームとか。ボウイが読んでた本って俺らとほとんど同じで、驚くぐらい。ボウイ流にニーチェをひねれば「紙は死んだ」。本を読む人間はもはや、カルト扱いされる日が近いかも。

荒俣

かつてレイ・ブラッドベリが書いた『華氏451』は最終的に本を守るには人間の頭の中に記憶するしかないという話で、有川浩の『図書館戦争』の武力で図書館を守るというゲーム的なパターンとは違って。それでも最近読んでぶっ飛んだのが、『戦地の図書館』という本ですよ。

どうも本は本当に戦争と関係していたって。第二次大戦中、アメリカが出征する兵士のために無料で本を送ったという「兵隊文庫」の話。

第二次世界大戦中、アメリカの軍と出版界が兵士たちに1億4,000万冊に及ぶあらゆるジャンルのペーパーバックを発行し、世界の戦地に送り届けた「兵隊文庫」の計画に迫ったノンフィクション。東京創元社/2,500円。

滝本

兵隊文庫、横長の変形サイズのペーパーバックで丸めてポケットに。

荒俣

あれがかつて神田の洋古書店に山のようにありましたよね。進駐軍が引き揚げた後、ああいう店に入ってきて。一冊一冊めくりながら、私もけっこう探したもんだけど、実はあの本がとんでもない「戦略兵器」であったと書かれてあって、なるほどそういうことだったのかと。これ読むと本のすごさがわかりますよ。

当時アメリカは「本は弾丸と同じ効果がある」と考えたわけ。しかも弾丸はただ人を殺すだけだけど、こっちは士気を高めたり、国を愛したりするような、あらゆる広がりを持った兵器なので、ひょっとすると武器よりすごいんじゃないかという概念に達したわけですよ。ナチが本を片っ端から弾圧したのに対抗して、アメリカでは「じゃあ俺たちは本を徹底的にばらまくぞ」と。このアイデアはものすごいと思う。

滝本

ウチは田舎だったんで、あまりそうした恩恵はなかったな。

荒俣

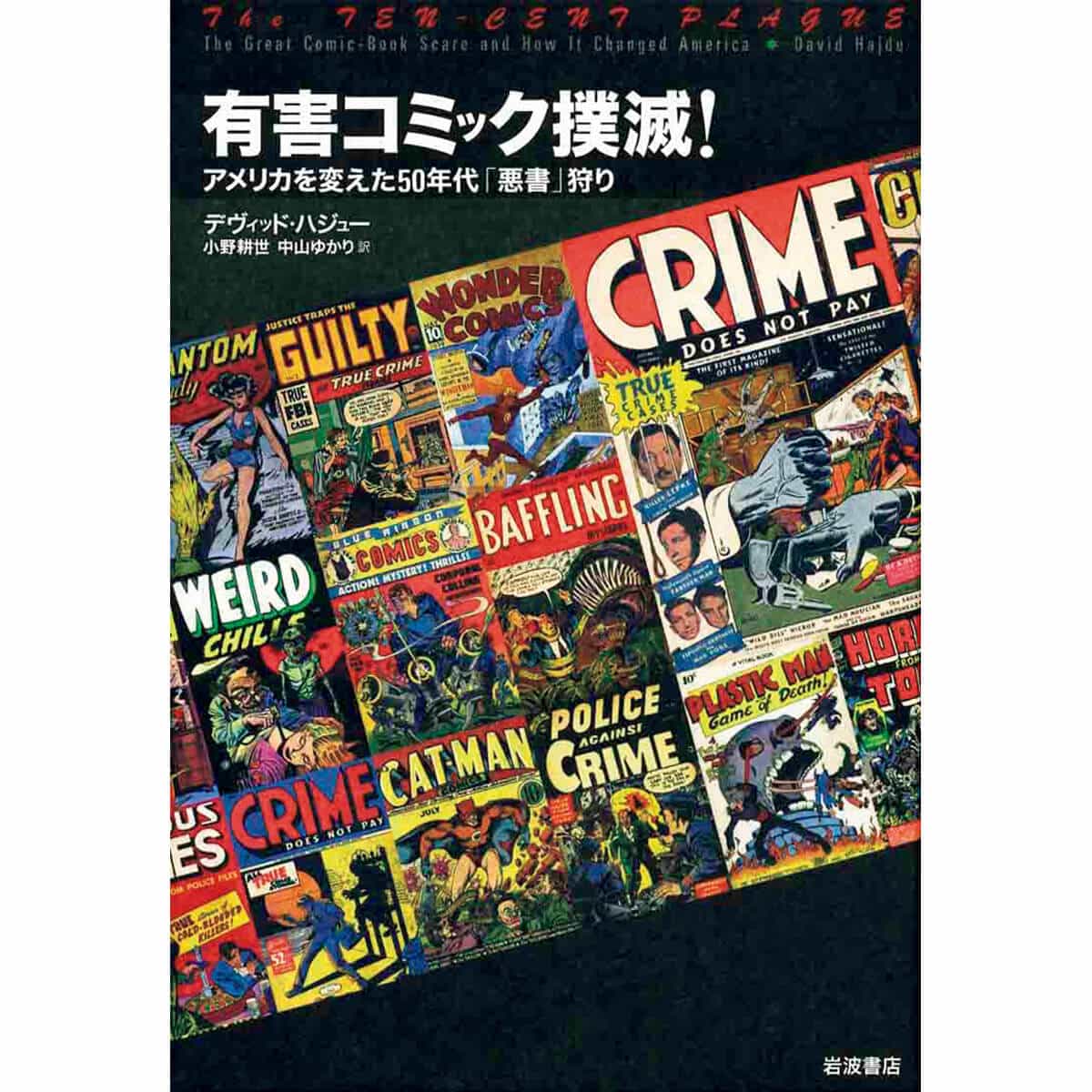

そのおかげで私たちが戦後、洋書を買う金もない時代に進駐軍がどっさり残してくれたものをよだれを流しながら見たもんですけれども、つまり戦争が終わった後も兵器の威力があったわけ。最近、この類いの戦後の読書史の研究が進んでいて、アメリカを中心に戦後の団塊世代がガンガン書くようになってる。小野耕世さん訳の『有害コミック撲滅!』も面白かった。

僕らは子供の頃、学校にマンガ持っていくとやり玉にあげられて「マンガなんて読むんじゃねえ」と言われたんだけど、この本を読んで初めて、あれがアメリカのマッカーシズムの一種だったとわかった。「25セントコミック」って子供たちがハマっちゃうメディアなんですよ。内容はかなり血なまぐさくて、人を殺したり、女を陵辱したりなんてのも出てくる。

今も例えば『スパイダーマン』なんか見ると、恋人との関係なんかけっこうリアルじゃないですか。ましてや『バットマン』なんてひねくれ者で、出てくる悪人がある意味で差別を受けた、かわいそうな人たちばっかり。子供があれを読んで「悪にも一理ある」みたいな考えになっちゃってはいけない、となったわけですね、親が本当に毒ある悪書と思ってしまい、「マンガと共産党の本はどちらも人間を狂わせる」と学校やPTAで吊し上げた。

だけど日本の私たちも似たような状況で「マンガ避難民」だったけれど、アメリカでは子供自身がマスメディアに反論していた点が違う。

1950年代前半のアメリカで、暴力・流血・性的シーンが少年非行を助長するとされたことから「有害コミック」が一掃され、多くの原作者や作画家たちが追放された事件を、関係者への取材から紐解く。岩波書店/品切れ。

アーカム精神病院からの脱走に成功したゴッサム最凶の犯罪王ジョーカーがゴッサム市警本部長ゴードンを拉致し、フリークスの集まる遊園地である実験を試みる……。バットマンの宿敵、ジョーカー誕生の秘密を暴く。小学館集英社プロダクション/1,800円。

江戸川乱歩『犯罪図鑑』に

「嗜好」を決定させられた

滝本

僕が上京したのが1967年。最初、池袋の要町に住んだんですが、近くに貸本屋がありました。あの貸本の漫画には独特の「悪い」匂いがありましたよね。これを読むのは、ちょっといかがわしい世界に入るんだ、これはある種の「犯罪行為」だなと。

荒俣

その感じってすごいよくわかるな。同じだよ、全く。私もきっと地獄に落ちるだろうなと思いながらね。

滝本

それと思い出すのは、中学生の時、神戸の親戚へ行った時に古書店の店頭で気になって持ち帰った犯罪系の本を基に、『黒いバラのエネルギー』というセックス描写のあるハードボイルド小説を書いて夏休みの宿題に出したら、親が呼び出されて、「この時期からこんなようなものを書くようでは、お宅のお子様は大変心配です」と。

荒俣

半分当たってるけど(笑)。

滝本

書きながら多少、勃起したような気はするけど……(笑)。その意味ではやっぱり問答無用の悪書は『犯罪図鑑』ですね。福知山(京都)の古本屋で買ったのは中3の時だったかな。今までこれに勝る危険な本はないね。

荒俣

これは相当に危険ですね。中3でよくこんなの買ったね。

滝本

乱歩が好きだったから。これは『江戸川乱歩全集』の付録としてついてた冊子で。初版は昭和7(1932)年だから、まさにエログロナンセンスの時代の代表格みたいな。これを超えるビジュアルというのはそうそうないよ。

荒俣

地元の福知山でこんなの買えたんですか?

滝本

あったんですよ。これだけビニール袋に入ってて、吊り下げられてた。目の前でゆらゆら揺れてて。最初はこれ何て読むんだろう?って。何となく「犯」とか「罪」とかの字体が線虫がニョロニョロしたようで、何かいやらしさがあったんですね。

荒俣

卑猥な感じでね。

滝本

そう。まさにこの「犯罪」の活字のイメージ……匂いとか感触がすべての「原点」ですね。乱歩は「少年探偵団」からもちろん入りましたが、タイトルは忘れたけど、明智小五郎が自動車の後ろで気を失っているという場面にうずいたのね。一瞬、やばいな、と。性の方向づけが。

国立図書館員だったバタイユが1928年に134部!匿名出版したポルノグラフィ。『マダム・エドワルダ』同様いわゆる少部数地下出版物だが、ポルノというより、ポルノを踏み抜いた苛烈な言葉のアクションが連続するあたりが驚異。河出文庫/620円。

荒俣

なんかドキドキするものをね。自分を発見しちゃう、というか。私もこの当時、解剖や病理の本が大好きだったな。学校の図書館に行くと、「肉体解剖図鑑」みたいなやつばっかり見てましたよ。「保健衛生」コーナーで。

滝本

立派な青年になってきたという一つの通過儀礼みたいなもので。「中ニ病」じゃないけどさ、あの年代である種の嗜好みたいものは……。

荒俣

決まるね。じゃあ次行きますか。『いやな感じ』。またいい本ですね。

1930年代、ある大将の暗殺計画に挫折したアナーキスト加柴四郎が回想する波乱の人生。泥沼化する日中戦争の中で、右翼や大陸浪人と交流したりしつつ上海に渡り、激動の時代を生き抜いていく姿を描く。書影は旧版。2019年に共和国より新装版が発売されている。

滝本

やばい内容で、戦前のアナーキストの生活が細かにわかって、当然ながら知らないことばかり。ヨシコがおちんちんの隠語なんて初めて知りましたよ。とにかく、ラストなんか現状の政治情勢ではやばすぎの描写。これはしばらく復刻したりできないでしょうね(と思っていたら、2019年にまさかの復刊!)。

荒俣

まさに「危険な本」だ。

滝本

そう。しかもこれからの世の中、もう一度この暗いアンダーワールドへ入っていかざるを得ないような空気もあって、まさに、いやな感じ。

荒俣

しかしよく出したね。63年か。この頃は何書いても大丈夫だったんだね。高見順とか、教養の高い高等遊民的な文学者がけっこう冷酷な主題も取り扱っていましたね。でも、書いても指弾されたりしなかったっていうのがすごいんだよね。

滝本

この頃はまさに、「文壇」というのが機能してたような気が。何をやっても許されるような世界として……。

荒俣

そう、しっかりあったからね。また読者の側にも「あの人たちは文学者だから」という認識がちゃんとあったんだよね。谷崎潤一郎が書く分にはどんな変態的なことを書いても人間の正直な本性だ、という区分けですね。

有島武郎とか、このあたりの作家はみんな教科書に載ってて、立派な人たちですけれども、作品では書きにくい話も書いてる。だけど、彼らは「どこが悪い」って開き直れたんですね。小説を書かなくては食えなくて困る、みたいなのがそんなになかった人たちで。ああいう作家たちがいたから、隠れて読んでて楽しかったよね。悪書の存在意義がちゃんとあって。

植草甚一の本ですら、ちょっと隠れつつ……っていう感じだったもんね。「アメリカかぶれしやがって」みたいな空気もあったし。当時、滝本さんや私のような、海外の情報が欲しかった人間にとって、それが手に入る場所がほとんどなかったでしょう。

それで、〈キディランド〉とか〈イエナ〉とか、本来はおもちゃ屋だったりカメラ屋だったりするけど洋書もついでに置いているという店に行っては、雑誌の山の中から引っ張り出したり、ペーパーバックを買ったり。丸善なんかだとペーパーバックはほとんど置いてないの。それも「危ない」やつは絶対置いてない。

滝本

そうそう、残念なことに。

荒俣

あの頃、読みたい本がどんなにあったことか。特にSFとかそういうのはなかなか入ってこなかったんで、キディランドとかで買ったSF雑誌の後ろに古本屋の情報が書いてあったから、そこに手紙を出したんです。

「日本の少年です。SFの本が欲しいけど日本ではなかなか輸入してくれなくて。カタログを送ってくれませんか」って書いたら、ちゃんと送ってくれた。それで、銀行で頼み倒して小切手を作って、毎月送金するのも楽しみだった。そのルートを開拓してから、ペーパーバックは山のように手に入った。

滝本

今はなくなった銀座のイエナで一番最初に買ったのはラヴクラフトの評伝でした。なんとなく勘で。最初はラヴクラフトって何だ?と思ったけど。

荒俣

その頃、ロンドン行ったらね、本屋の看板に「ラヴクラフト」って書いてあったから、おおすげえ、ラヴクラフトがこんな看板にと思って入ったら、エロ本屋だった。「愛の技(ラブ・クラフト)」って、そっちかって(笑)。

「クトゥルー神話」と呼ばれる架空の神話体系を創出し、「現代恐怖小説の祖」とも呼ばれた大家が紡ぐ壮大な幻想世界。膨大な作品群から厳選した傑作と奇才コリン・ウィルソンが捧げた作品を収録したオリジナルアンソロジー。角川ホラー文庫/品切れ。

VHSビデオの登場以前

フィルムを買って観た時代

荒俣

あの頃、映画だってロクに観られなかったですよね。VHSビデオもまだない時代で、そこで私の師匠、紀田順一郎先生が一念発起してドイツから映写機を買われた。アメリカからは8ミリフィルムになった古い映画を入手されて、それを観ながら細部を確認しそれぞれの映画評を書かれ、のちにまとめられたのが『昭和シネマ館』。

それまでの映画評はほぼ記憶だけで書いてましたし、日本に入らなかった映画は検証すらできなかった。ここから変わるんです、映画評は。

滝本

画期的だったよね。

荒俣宏の師、評論家・翻訳家の紀田順一郎が『雨に唄えば』『東京物語』『シェーン』『宇宙戦争』『七人の侍』『鳥』など昭和20〜30年代の映画黄金期に体験してきた作品について、その成立の背景や監督の思想を含め、該博な知識を駆使しながら詳細に解き明かす映画評論集。小学館/品切れ。

荒俣

1950〜60年代くらいまでの映画を、自分の家でもう一度観直すことの重要さですね。私も、新入社員になって初給料もらった時に買ったのが8ミリ映写機ですからね。それは紀田先生の影響ですよ。まだ小さかったヨドバシカメラが各会社の給料日に「御用聞き」に来たんですから。8ミリ映写機が欲しいと注文したら、「珍しい人もいますね」って。

滝本

すごいなあ。今やフィルムも、紙本と同じで消滅危機。『キネマ旬報』で荒俣さんのコラムと隣り合わせで連載してた「セルロイドの画集」のセルロイドの意味も若い世代はわからない。

「反オカルト本」の元祖と

前衛SF作家の性体験小説

荒俣

僕が「悪書」で一番感動したのは、マーティン・ガードナーという人が書いた『奇妙な論理』。世の中の「エセ科学」の人々が言っていることがいかに間違ってるのかを、数学者の目から書いた本。

有名な「反オカルティズム本」なんだけど、書いてる本人がオカルト好きなんで、非常に愛情を持って糾弾している。数学的に見るとナンセンスだけど、気持ちはよくわかるって。この手の本の最初のものですけど、いまだにこれを超えるものはないといわれているくらい、バランスがいい。

アメリカの数学者であり科学雑誌の編集者(と同時にアマチュア手品師でもある)が世にはびこる疑似科学・超常現象を批判した1952年の名著(最初の邦訳刊行は80年)。「トンデモ科学を批判的に楽しむ」態度における先駆的作品。全2巻。ハヤカワ文庫NF/品切れ。

滝本

邦訳が刊行された1980年当時は、超能力者を名乗るユリ・ゲラーなんかがまだ騒がれていた頃で……。

荒俣

ちょうどテレビの「ユリゲラー・ショー」でスプーン曲げなんかやって、これは嘘だとか力で曲げたんだとか議論してる時代、僕も随分色々な場に呼ばれましたけど、これは当時かなり利用させてもらった本ですね。滝本さんが挙げた『手で育てられた少年』。

これも70年代だけど、私は読んだ記憶ないな。サンリオSF文庫は早すぎたんだ。もうちょっと世の中が腐ってきてから出すべきだったかもしれない。まだ読者が若い、成長の最中にちょっと羽目を外してみた楽しさもあるね。

イギリス・ニューウェーブSFの代表的作家が、1920年代初頭に生まれた青年ホレイショ・スタブズの“性春”の日々を描いた異色ビルドゥングス・ロマン。タイトルの意味も当然ながら、想像通り。サンリオSF文庫/品切れ。

滝本

そうですね。これはいかに自分が性に目覚めたか、ひたすらそれだけの本で感動的。「手」はオナニーの手なの。オナニーで成長した少年。

荒俣

オールディスがそんなことやってたの。

滝本

全く自分の体験で、幼少期の「お医者さんごっこ」から、男子校で先輩のオナニーを手伝ったり、学校のベテラン看護師とセックスしたり。そういう話が延々と。変な人ですよ。バラードもそうだけど。

荒俣

確かにバラードもそうだね。SFの中の一部分は過激な前衛だった。オールディスは普通の小説がないんだ。

「SM」の「S=サド」の語源である、官能と倒錯の世界を描き続けたマルキ・ド・サド公爵のエログロ小説の名著を澁澤龍彥が翻訳、鬼才現代美術家・会田誠の絵をぶつけたコラボレーション。平凡社ライブラリー/1,400円。

滝本

あと、クローネンバーグの小説家デビュー作『CONSUMED』が面白いんですよ。佐川一政、妻を殺した哲学者のルイ・アルチュセール、ボーヴォワール、北朝鮮に拉致されて金正日のために映画を撮ったシン・サンオク(申相玉)誘拐話、ほかに人体実験とか、もうグジャグジャでよくわからないところが素晴らしい。半分日本が舞台だし。

荒俣

これどこかの出版社から邦訳を出せるといいんだけどね。内容が不穏だから、柳下毅一郎さんあたり翻訳すればいいんだけど。

『クラッシュ』『スキャナーズ』など異色ホラー、SF、サスペンスで知られる映画監督が2014年に発表した第1小説。恋人同士でありライバルでもあるジャーナリストの男女が、あるフランス人哲学者の死を契機に、奇妙な陰謀に巻き込まれていく。Scribner刊。

大学で秘密裏に作られながら、捨てられてしまった高度な人工知能を持つ幼いロボット「ロデリック」の冒険を描くスラップスティックなコミックノベル。シュールかつマニアックな作風で知られる異色SF作家スラデックが遺した傑作。河出書房新社/3,000円。

通常の進化論が通用しない

常識破りの生き物の世界

荒俣

最近ちょっとハマってる、「これから当たるぞ」っていうのが、『美しいプランクトンの世界』。ダイビングをもう10年ぐらいやってるんだけど、最近、綺麗なサンゴとか見るダイバーは少なくなってるんです。何を見るかっていったら、真夜中に潜るんですよ、なるべく月が出てない時に。雨が降ってりゃさらにいい。それで、下に行かずに水面にプカプカ浮いて、真っ暗な中で水面を見るんですよ。

滝本

何が見えるんですか?

荒俣

潜らずに中性浮力の状態で上を見て、水面にライトを照らすんです。そうするとそこにプランクトンがわさっと集まってくる。それを見ながら、「こんな変な形のがいる!」とかって写真を撮るんです。「プランクトンダイバー」と言って、今や一つの流派をなしてるんですけど。それまではほとんど正体がわからなかった生物を、ダイバーが潜って発見したりしてる。

例えばタルマワシっていうのがいるんですけど、これは卵を体内で繁殖させて、孵った子供がある程度大きくなったら、体を食い破って外へ出ていく。映画の『エイリアン』みたいに。これまでの生命の進化論が通用しない、常識破りの生き物がいくらでもいるってことがわかってきた。

滝本

男が子を産んだりとか、そういうアブノーマルな世界だよね。

荒俣

そう、もう生物観が変わるんじゃないかというくらいの話。これを見て私が直感したのは、これは人間界における「霊界」に近いということ。幽霊と同じ、透明でふわふわと飛び回ってる。光るやつもいるし。一番驚いたのは、あるプランクトンは生まれた時は目が1つ、単眼なんです。それが、ある程度大きくなると2つ目になる。最初の目が感知するのは明るいか暗いかだけ。

彼らは藻類とか明るい水面に浮くプランクトンを食うから、明暗がわかればいい。実は我々人間も「松果体」というのを持っていて、これはこの「1つ目」が退化したもので。今はもう明暗は感じないけど、その代わり、時間のサイクルの感覚がここにある。で、プランクトンがなぜ2つ目になるかというと藻やコケ類じゃ腹がいっぱいにならなくて、自分たちの仲間を食い始めるんですよ。そうすると、両眼の視差を利用して、距離とか立体の形状とか、これは食えるのかどうかって判断をしなければいけない。

でも2つ目になると、「CPU」がないと駄目。前提条件として脳ないしは優秀な神経が必要なんです。2つの映像を合成しないといけないから。動物というのはここから始まる。植物に脳がないのは、2つ目を持ってないからで。脳は最初は考えるためではなく、像を合成するために必要欠くべかざるものとして作られたんではないかと思えるくらいです。

こいつらを追っかけ回しているうちに、そういうことがどんどん実感できてくる。それでプランクトン写真集の出版が勢いづいているわけですよ。生物の世界ってまさに新しい世界観のヒントではないかと思うようになった。

滝本

うーん。これはもう荒俣流“理科系の美術誌”の最終段階。本なんか滅びた後も、荒俣さんはこれさえあればOKという神秘世界ですね。ある意味、これを見たらもう元に戻れない。

荒俣

そう、ほとんど最終形ですね。

滝本

それで、最終段階に至った荒俣さん、あの膨大な蔵書はどうなるんですか。寄贈したんでしたっけ。

荒俣

すでに慶應大学が半分、4分の1は武蔵美に行きました。でもまだ4分の1が残ってますからね。やっぱり人間、読書なんて趣味にすべきじゃないですよ。家財道具としては最悪だからね。引っ越す時は困るし。もう一回並べ直すのに10年かかって、並べ終わる前に死んじゃうっていうね、こんな始末に悪いものはない。だからもう本を買うという習慣はなくなるんじゃないかと思ってるんですよね。

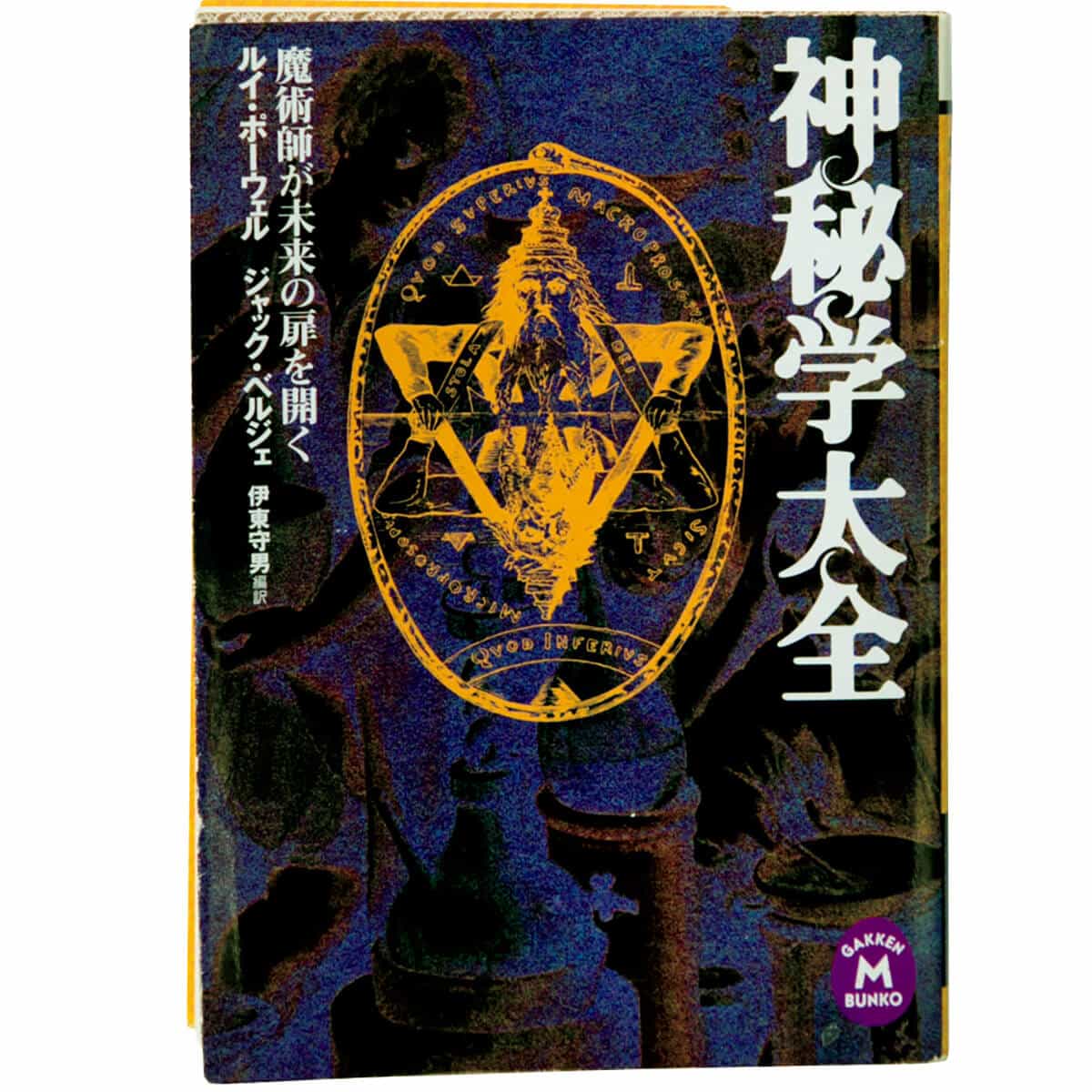

魔術、オカルト、宗教、精神世界……20世紀最大の魔術師グルジェフの弟子であるフランス反合理主義のジャーナリストと原子物理学者2人の著者が魔術・錬金術から秘密結社に至るまで古今東西の神秘と奇跡の系譜を集大成した怪書。学研M文庫/品切れ。

滝本

今回の『ブルータス』のテーマはある種の「悪徳としての読書」だけど、それ以前に、読書そのものの習慣が消滅するなら悪徳ですらなくなる。

荒俣

今はテキストだけがフォントで打ち出されるんで。なんかすっかり血肉が完全になくなって、骨だけになって。読書が形骸化する世界に入りつつありますね。滝本さんともよく話したけど、本ってやっぱり「マジカル」じゃないと駄目なんだよね。「持ってるだけでパワーがつく」という、あの実感がないとね。

ダウンロードしてパソコンの中に出現する形式にもっと革新的な進化を要望したいところです。バチカンが聖書の写本1冊持ってるだけで世界を制覇したような、ああいう気分がたとえ文庫本でも宿されていたということが、たいへん重要なことなんじゃないかと思いますね。

滝本

究極の本は、例えばJ=L・ゴダールが映画『愛の世紀』で見せた、何も書かれていない“白い本”、妄想が文字を浮かび上がらせる暗黒文書のような、誰の検閲もパスするホワイト・バイブルに終着するのかも。