旅路の果てに見た理想郷。

芸術家たちが島に渡るのはなぜか?非日常の刺激を求めてか、この世のしがらみやノイズから逃れたいという欲望だろうか。奄美大島に隠遁し、その自然を描き続けた伝説の画家として近年再評価が進む田中一村の生涯を振り返る。

島はしばしば楽園に譬えられる。その理由の一つは、大陸と海を挟んで隔絶された地理的環境にある。ゴーギャンはタヒチに、ヴァルター・シュピースはバリに。ヘミングウェイはキーウェストに、土方久功はミクロネシアの島々に。

芸術家たちが島を目指すのは、島が「現世」とは異なる「ここではないどこか」の、象徴のような場所であるからにほかならない。その「どこか」は、なるたけ遠いところがいい、と考えたかどうか、ヨーロッパから地球の裏側へと向かったゴーギャンの伝記を読んでいた画家・田中一村が50歳で千葉県から住まいを移した奄美大島は当時、日本の最南端であった。

1908年、栃木県に生まれた一村(孝)は「神童」と呼ばれた天才絵描き少年だった。彫刻家であった父から7歳で「米邨」という雅号を与えられ、成績も抜群だった彼は芝中学を卒業し、18歳で上野の東京美術学校日本画科に入学する。この時の同期生に東山魁夷がいた。

美術エリートとして将来を嘱望される存在だった米邨だったが、結核に侵されたことや田中家の窮乏が重なり、入学後3ヵ月で退学せざるを得なくなる。ならば、と奮起して南画(水墨画を基調にした東洋画)家として独立を目指せば、この分野でもその才を発揮し称賛を受けた。

しかし、次第に商売として顧客のために絵を描くことに疑問を感じ始め、ついにはこの世界とも縁を切り、自ら本道と見据える日本画を描いていくことを決意する。東京美術学校の同期生たちが画壇で注目を集め始める姿を横目に、米邨は帯留めや根付などの小物を作るアルバイトで糊口を凌いでいた。

38年には姉、妹と共に千葉市千葉寺に移住。米邨は農業をしながら絵を描くようになる。当時の米邨の数少ない理解者の一人が姉の喜美子であり、彼女は彼の画家としての生活を支え続けた。47年、「一村」と雅号を改め、画家・川端龍子の主催する青龍展で入選を果たすも、翌年に龍子と出品作品の評価をめぐって対立、絶縁。

その後も院展、日展などに何度も応募しながら落選し続けた。こうした状況にも一村は自らの画才を疑わず「自分の作品が入選しないのは画壇の引き立てがないからだ」と嘯いたが、中央画壇に認められないことに対する怒りや失望といった感情が画家の心をかき乱さないはずがなかった。

また一村は絵を売ることを「外道」と考えており、生活を見かねて知人がとってきた絵の注文に対しても、他人の嗜好に合わせて描くということをまったくしなかった。狷介にも思われるこうした一村の性格は同時に創作に対する愚直なまでの熱意となって作品に昇華されていった。

55年、石川県に建立される聖徳太子殿の天井絵の仕事があり、その足で四国・九州へ旅行。鹿児島から種子島、屋久島、トカラ列島まで足を延ばして見た島々の光と植物が一村の心を捉え、一村は20年間住んだ千葉を離れて奄美大島へ移住することを決める。

奄美の地に降り立ち名瀬市(現・奄美市)の小さな借家を住まいとした一村の目を捉えたのは、この島独特の力強い自然の姿だった。サンゴの白浜、ガジュマル、ビロウジュ、パパイヤ、アダン、ソテツの葉と赤い実。ゴムの木、ハマユウ。鳥や蝶たち。

その存在の美しさ、気高さ、寂しさ。触発された一村はこの地の自然を画題に本格的に絵を描くため、大島紬の工場で彩色工として5年間働き、その後に制作三昧の暮らしに入るという計画を立てる。低賃金ではあったが、これが生涯初めての賃金取り生活だった。自宅の庭を開墾して5坪の菜園を作り、菜食も始めた。衣食住全てを切り詰めた生活で、60万円の貯金を作った後、3年間画業に専念する。

この時期、一村は知人宛ての手紙に「今、私が、この島へきているのは、歓呼の声に送られてきているのでもなければ、人生修業や絵の勉強にきているのでもありません。私の絵かきとしての、生涯の最後を飾る絵をかくためにきていることが、はっきりしました」と書いている。修行僧のように寝食を忘れて絵を描くことだけにのめり込む生活を送り、一村はこの時期に主要な作品を制作したが、次第に資金が底を尽き、再び紬工場で働きだすしかなかった。

時あたかも70年、日本の高度経済成長も極まった頃。かつての同期生・東山魁夷が文化勲章を受章した翌年のことである。一村は長年の過労がたたったか、徐々に体調を崩し、めまいなどの心身症に苦しむようになった。不調が深刻になる中、2年ほどで工場を辞め、もう一度、気力を振り絞り絵筆をとるが76年には脳血栓で倒れ、リハビリに励むも、その翌年心不全により69歳でこの世を去った。

一村の奄美での行状を考えれば、この地を彼にとっての「楽園」と呼ぶにはあまりにストイックで過酷なものと感じられる。一村はこの地で己の絵画を追求しながら、中央画壇に対する執念もまた忘れなかったのかもしれない。その当否は誰にも知り得ないが、いずれにせよ一村が生前、日展や院展に入選することがなく、望んでいた個展をついに一度も開くことがなかったことは事実である。

不遇の作家が命を削りつつ描いた尋常ならざる生命力を湛えた作品が正しく評価されるまでには、その死後約20年の月日が必要だったのだ。

田中一村の旅を知るための本。

『神を描いた男・田中一村』

−

小林照幸著/中公文庫/品切れ/存命中に認められることなく世を去りながら、今脚光を浴びる画家の生涯を、自らも奄美での経験を持ち深い共感を寄せる著者が、一村と周辺の人々との交流を含めて調査・取材し、新たな視点からその姿を追う評伝。

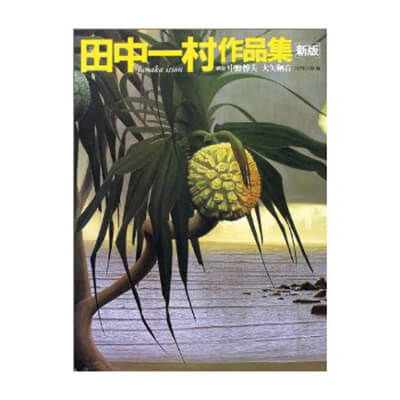

『田中一村作品集』

−

田中一村著/NHK出版編/中野惇夫、大矢鞆音監修/日本放送出版協会/品切れ/一村の奄美作品の煌めきは千葉時代の多くの作品の上に開花したものだった。新発見の作品群により、その画業の全貌が今明らかとなる。作品の数々を大判で鑑賞できる貴重な画集。

『日本のゴーギャン 田中一村伝』

−

南日本新聞社編/小学館文庫/¥630/画壇に背を向け、生涯妻を娶ることもなく貧窮の中で描き続けた鬼才の画家の69年の生涯を丹念に調べ上げ、1995年に『アダンの画帖』として発行されて一村再評価のきっかけとなった伝記の文庫化。奄美での写真も収録。