「美しいものを追いかける」

「堀内誠一さんは天才でした。例えばお客さんが来たからといって、堀内さんは真っすぐ対面に座って話をすることはないんです。自分は好きな絵を描きながら鼻歌を歌っているんですよ。歌いながらものすごい絵を描いちゃうんだ、とびっくりして。

うちは父親が厳格で、厚い本を横向きに積むだけで“下の本が可哀想でしょう”と叱るくらいの人だったので、正座してしかつめらしい顔をしていない大人の男性を、私は初めて見たんです。

堀内さんには、何事も堅苦しく改まる必要はなくて、フラットに好きなもの、美しいものを追いかけていい、“これでいいんだ”と教えてもらった気がします。

“これでいいんだ”といえば、赤塚不二夫さんからも同じことを受け取りました。和田誠さんを介して知り合ったのですが、2人とも世の中の既成概念に関係なく、好きなものを大事にしてきた人。同世代の彼らからも教わったことです」

「贅沢も必要」

「同じように、アートディレクターの田中一光さんにも生活美学というものを教えていただきました。思想的にも表現者としても尊敬していますが、長く一緒にいた間に、生活の中に溶け込む美しさ、それを楽しむ術を教えてもらいました。

田中さんの日本の四季折々の行事に対する態度や取り入れ方は素晴らしかったし、それらを実際に楽しむ。まるで歳時記みたいな人でした。暮れには必ず酉の市にお参りに行って、お正月は小豆を煮て私たちに振る舞ってくださる。

夏はアユを食べに九州まで飛んで、ハモが旬だとなると京都に足を運ぶ。こっちは楽しそうだから一緒に行ってしまう。そうせざるを得ないんですよ。

季節の移り変わりとともに古くからの伝統行事を楽しむことは真の豊かさにつながっていく。生活にはそういう贅沢も必要なんだと知りました。田中さんのその衣食住における美意識が、無印良品の発想のもとになっています」

「すべては現場から」

「昨冬に上梓した『美術/中間子 小池一子の現場』という本では、第1章に『2016年 すべては現場にはじまる』と見出しをつけました。私は学生時代に演劇に傾倒していたのですが、演劇というのはまさに現場です。

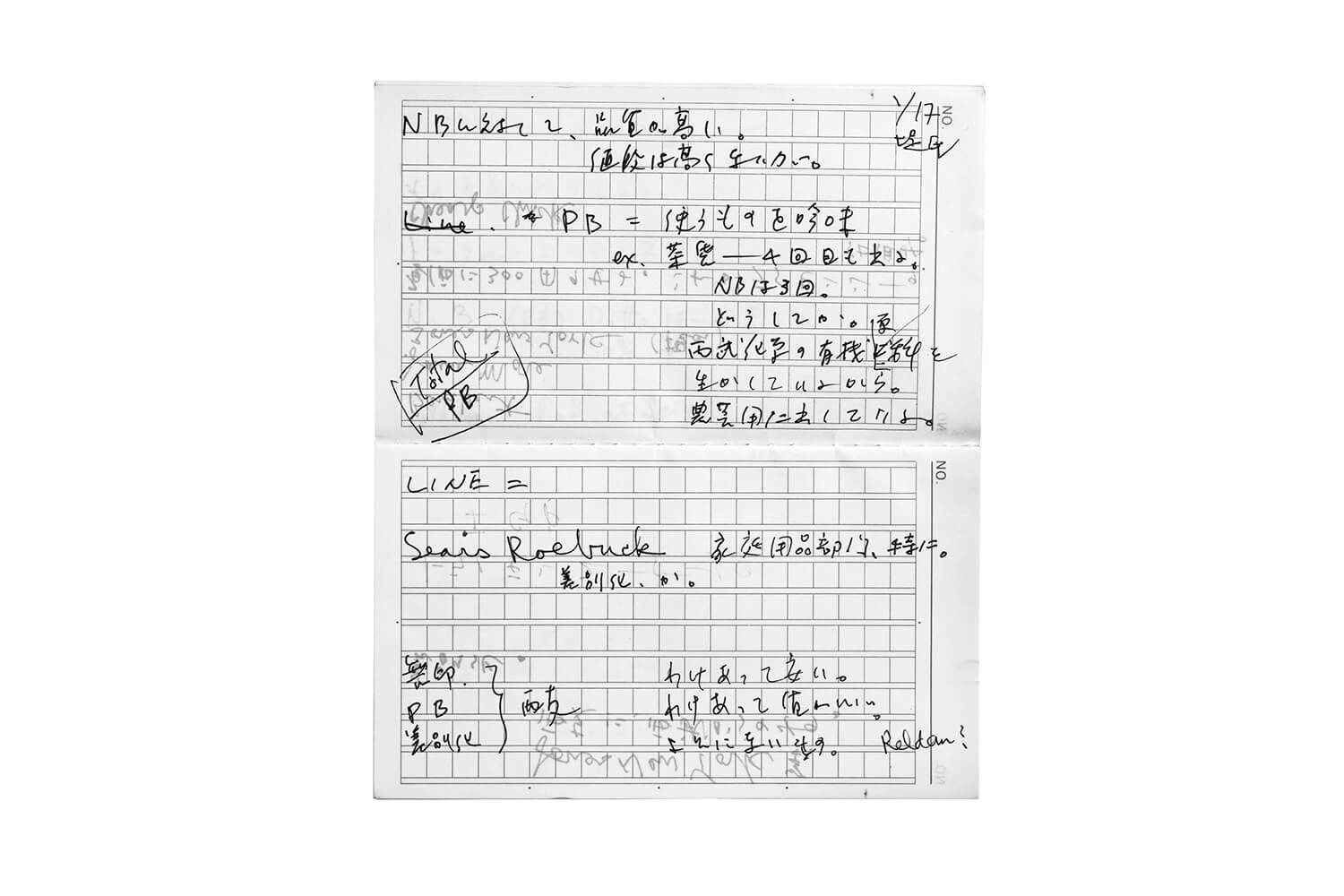

1980年に立ち上げた無印良品では、コンセプトを作るときに、小売担当者のメモを参考にしました。彼らは店や取引先に出かけ、日々商品開発や販売計画を練っている現場の人。

彼らのリアルなアイデアノートを見てひらめき、田中一光さんとコンセプトを考えました。

そのときすべては現場にあって、そこが勉強の場なんだと痛感しました。単なる机上の空論ではもの作りは進まない。まさにこの場に流れている時間の中で何かを作り出さなければならない。

それはある種のフレームで、現場は枠を作っているのかもしれません。でもその作られた枠の外へ出ることから何かが生まれてくるのではないでしょうか」

「知ることを間引くべし」

「人間はなぜ学びたいと思うのか。その答えは難しいのですが、脳の働きが知りたいという衝動を出しているのかもしれません。というのも、私もそうですが知らないことがあると、知りたいという好奇心が湧いてきて、それについて調べ始めます。

でも反対に、知らなければならないと思う必要はないともいえます。もう30年ほど前のこと。たしか東本願寺だったと思いますが、廊下の小さな張り紙に“知ることを間引くべし”と書いてありました。

これはついジャグリングをしてしまう私に対して書かれた言葉かと、ハッとして今でも忘れられません。

過剰な知的欲望に翻弄されたり先走ったり、無用のことに振り回されると真理が見えなくなってしまう。本当は知識を入れて満足するのではなく、そこから自分で考えて何かを生み出すのが大切。

だから、いらない知識は削ぎ落とし、最も大事なものを追い求めよ、ということなんでしょう」

才気あふれる同世代のクリエイターからの刺激は、学びの一つでした。

小池一子さんのこれまでの歩みは、人との出会いに導かれてきた。好奇心のままにジャンルの境を越え、一流の作り手と仕事をするうち、自然と知識を吸収し感性が磨かれたという。現在の小池さんの言葉には、思考のヒントが星のようにきらめいている。

「例えば早稲田大学で出会った、後に劇作家になる秋浜悟史。彼は才能にあふれていて、同級生なのにくっついて歩くほど尊敬していました。戯曲は文字が身体行動になって会話が成立しドラマになる。その面白さは読書を超えると考えて演劇にのめり込みました」

異能の人の面白さに引き込まれ、創作の泉を感じ取り、一緒にもの作りをするのは、その後の人生の大きなフレームとなる。

「堀内誠一さんのアド・センターにいたときも、気鋭の写真家たちの話に自分の立場を忘れて聞き入り、図々しくも現場についていっていました。

あるときPR誌を作ることになり、イラストレーターの真鍋博さんの事務所に行ったら、真鍋さんの話が面白く、連絡もしないで半日以上いてしまったことも。つい時間を忘れて突っ込んでいった取材がいくつもあります」

現場の人の話に興味を惹かれ、オフィスを飛び出し一緒になって体験する。その場にいることで、リアルな実感を持って知識を自然と吸収できたのではないだろうか。共に現場で時間を過ごした仲間には、才気あふれる同世代のクリエイターも少なくない。

「三宅一生さんとの仕事では、彼の思っていることをどう表現するか、すごく考えていた気がします。石岡瑛子さんには鋼の意志で主題に真っすぐ進む大切さを受け取りました。広告や編集の仕事でも、それは案外できないことなので。彼ら同世代の仲間からの刺激は、学びの一つでした」

広告制作、展覧会のキュレーション、無印良品の立ち上げ、佐賀町エキジビット・スペース(東京都江東区にあったアートスペース)の主宰と多岐にわたって活動してきたが、1987年に武蔵野美術大学の教授に就任。まさに教育の場に自らを置いた。

「学生から学ぶことは無数、無限です。彼らの作るもの、感じたり話したりしていることからとても触発されます。こういう作り方があるんだ、とか、こういう発想があったかと、驚きの連続。それが面白くて大学にいるんです」

現在は東京・湯島の佐賀町アーカイブで主宰を務め、キュレーション、本の執筆とベクトルの多さは変わらない。70代から始めた気功は、イマジネーションの訓練になっている。先生についてオンラインでレッスンを受講。何事も学び始めるのに遅すぎることはない。

「高い山の上にいてヤッホーと叫んだり、地平線にいて目の前は大海原だったり、気功はどんな部屋でもイメージ次第でさまざまな場所に誘導されるんですよ。それが気持ちいい。学びも自然の中の万物にあると思わせてくれます」