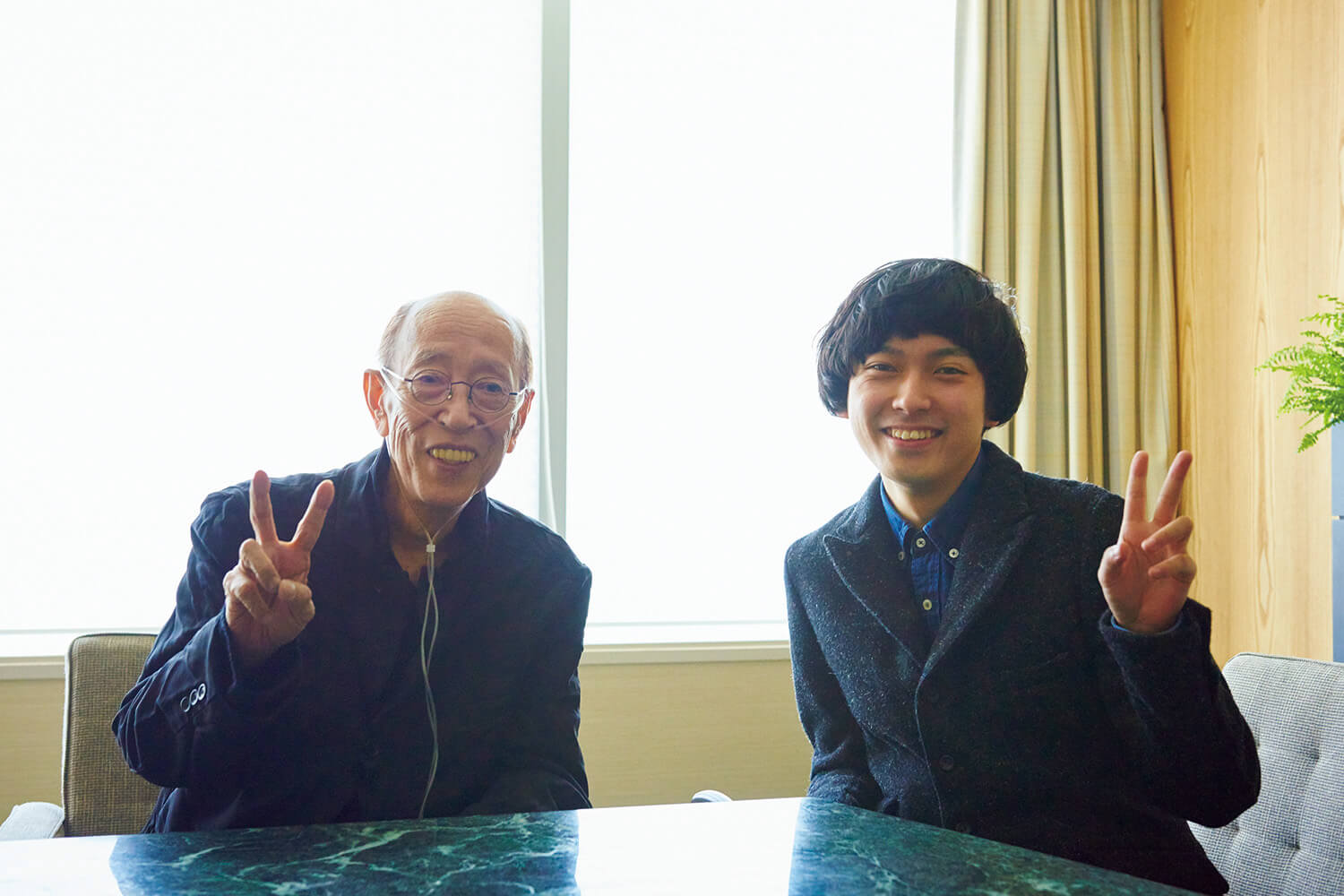

蜷川幸雄

俺はそんなに人の芝居を観ないの。観に行っても途中で帰ることも多いし。それが『cocoon』は、新聞の劇評に惹かれて「こんなに褒めているけど、本当にいいのか確かめるぞ」と出かけることにしたのね(笑)。そしたら、とっても面白かった。

藤田貴大

蜷川さんがいらっしゃる前に、劇場関係者から「絶対に褒めない人だから」と脅かされていたんです。厳しい反応でも僕が傷つかないようにという気遣いだったのかもしれないんですけど、僕にしてみたら、緊張の上に「なんで絶対に褒めない人に見せるの?」って気持ちでいました(笑)。

それで「どうでしたか」って小さく聞いたらスッと握手してくれて「(稽古場で)すごく怒鳴ったでしょ?」って。それが僕はとってもうれしかったんです。作品のどこがよかったということではなくて、僕がつくる姿勢について、まず言ってくれたことが。

蜷川

台本のつくり方も俳優の動かし方もよかったんだけど、生理的な感覚をなぞれたというか、観ながら一体感を持ったんだよ。「たぶんこの(舞台セットの)コーナーを走るシーンで俳優を怒ったろうな」「ここに相当、気を使ったな」と。

藤田

きっと当たってます(笑)。

蜷川

誰かの感覚をなぞれたなんて初めてだったから、自分でも驚いたけど。

藤田

僕も蜷川さんの舞台を観ていて、自分と共通するものを感じます。蜷川さんが手がける作品は、出てくる人たちが何かに抗っているというか、納得がいっていないことがとても多いですよね。

マームとジプシーは、同じシーンを何度も繰り返すリフレインが特徴の一つなんですけど、それはきっと僕が、時間が流れていくことや、それによって何かが忘れられていくことに納得がいかないから、それに抵抗する手段としてリフレインを使っているところがある。

そうした感覚と姿勢が似ている気がします。ただ蜷川さんの舞台は、年を取った人がつくったようには思えないですけれども。

遠い同伴者になれる誰かを

ずっと待っていた。

蜷川

この頃よく思うんだけどさ、60年代演劇ってすごく盛り上がったように言われているけど、2、3ヵ月で終わっちゃったんだよ。

藤田

何年間か続いたものだと、僕も認識していました。

蜷川

正味3ヵ月ぐらいだよ、演劇が熱風のように、世の中を駆け抜けていったのは。その時はほかのメディアに先行して、本当にかっこよかったんだよ。多くの若者が、非常に輝かしいものを見るように演劇を見つめていた。

僕は67年に新劇の劇団青俳を辞めて、清水邦夫や石橋蓮司、蟹江敬三たちと現代人劇場を立ち上げて、69年9月に演出家としてデビューしたんだけど、その時、実は心の中で「2ヵ月、遅かった」と思ったの。

「一番熱い時期に自分は間に合わなかった」と。それは痛恨の思いとしてずっと残った。

藤田

最近までということですか?

蜷川

全然消えていないよ。言ってしまえば俺は、熱風の余波で生きてきたようなものだよね。そのうち60年代演劇の素晴らしさは切り売りされて、薄まって、ヨーロッパ演劇の補完物に成り下がってしまった。

それでも自分はかすかに生き残ったんだから、その分、冷静な観察者でありたいと思った。渦中に間に合わなかったことを武器に、時代を超えて見続けようと。

藤田

僕も含めて世の中は、蜷川さんはバリバリの表現者だと思っていますけど……。

蜷川

いや、芝居がかっこよくほかを先行した時間、それを再現してくれる人がいないかなという思いは、いつもどこかに残っていたんだ。それで藤田くんに会った。

さっきも言ったように「似ているなぁ」と思った部分もあるけど「こんな舞台、とても俺にはつくれないよ」という思いも同時に感じて、藤田くんだったらこの先もそれを見せてくれると思ったわけ。

だから、遠い同伴者でいたいと思ったんだ。遠い同伴者というのは、邪魔しないし抱え込んだりもしない。いつかそういう存在になれたらと思っていたから、藤田くんと知り合って「ああ、ずっと観察して待っていたら、会えるものなんだな」と思ったんだよ。

藤田

うれしいです。

蜷川

と同時に、負けたくないとも思っているんだけどね(笑)。

「俺は現役だ、藤田くんとライバルだ」って思いたいわけ。その自覚は持っていないと、冷徹な面がなくなっちゃうんだよ、自分に対しても。

藤田

僕は北海道の伊達という小さな町で生まれ育ちました。小学生の頃から市民劇団に入って、中学、高校と演劇部で、それなのにほとんど演劇を観られない環境で、そこに対するコンプレックスはかなり大きいんです。

だから2004年に大学に入学して東京に出てきて、一時期とにかくいろんな舞台を集中して観ました。でもやっぱり、東京で育った同年代には追いつけないし、蜷川さんや野田秀樹さんの舞台を観れば、そこには自分が持っていないものがたくさん揃っているから悔しくなる。

それで、だったら蜷川さんや野田さんたちが寝ているであろう時間に、自分はずっと演劇のことを考えるんだって意地になって睡眠障害になったんですけど(笑)。だから蜷川さんに対しても、もちろん大先輩なんですけれど、ライバルという気持ちがずっと抜けません。

蜷川

それはいいことだよ。若い連中は上の世代に遠慮しすぎだから。

藤田

それと、もしこのまま50年生きていけたとして、蜷川さんがいまやっている仕事の質と同じことが自分にできるとはまったく思えない。最近はそこに対しての危機感を抱くようになりました。

シンプルに「これから50年、演劇をやれるか」と考えたって途方もなく怖いのに、蜷川さんに会うと「自分はこんなふうにできるのか」という怖さが増します。

自分が一番弱いことを

実はわかっている人。

蜷川

ライバルだからさ、藤田くんに何か伝えようなんて気持ちは全然ないんだ。稽古場にしろ本番にしろ、来てくれれば「どういう顔して観ているのかな」という、ほとんど生物学的興味だよ(笑)。

「ここは嫌いだろうな。俺たち、青い血管の持ち主だから、怒る箇所がわかるんだよな」って。

藤田

青い血管?

蜷川

うん。怒って青筋が立つ箇所とか速度が似ている気がするの。さっき“遠い同伴者”と言ったけど、自分と(ごめんね、勝手に言うけどさ)同じ一族のような感じがしてさ。違う星に住んでいる同じ一族。

藤田

おお、神的な発言(笑)。

蜷川

可愛いこと言ってるね、俺(笑)。自分の話をすると、俺はいつだって世界から逃げたいと思って生きてきたんだ。いまだってそう。いい年してそんなことを言ったらバカだと思われるから言わないけど、いつだって世界と一定の距離があって、うまく馴染めたためしがない。

藤田

それが蜷川さんの不思議なところなんです。世界から逃げたいって言葉、作品を観ているととても納得がいくし、実は自分が一番弱いことをわかっていると思う。

でもつくるものが、去年の『皆既食』のアルチュール・ランボーもそうだし、1月の『ハムレット』もそう、本当は弱いのに見えないものと戦う人じゃないですか。その状態をつくれる手つきみたいなものが、きっと蜷川さんしかできないことなんだろうな。

よく言われるダイナミックな見せ方とか、大きな物語をつくることだけが蜷川さんの特徴ではないと思う。だって蜷川さんを見ていると、この人はきっと、演劇があるから家の外に出るし、演劇があるからかろうじて一人じゃないんだろうなって思う。それをギリギリのところでやっている80歳って、ちょっとおかしいですよ(笑)。

蜷川

ふふふ。

藤田

でも、多くの人に付き合わせる力と、多くの人に見せる力がすごいんですよね。弱いのに、弱さと逆行するものを持っている。

蜷川

最近ようやく、みんなに付き合ってもらって悪いなと思うことが増えたね。「まいったな、俺、大事にされているな」って。

藤田

『ハムレット』の稽古場で久々にお会いした時に、第一声が「人生は有限だっていうことがわかった」でしたよね。あの言葉は強烈でした。

僕はまだ自分が死ぬことを具体的に設定できていないし、あと何本作品がつくれるかなんてカウントしたこともないけれど、蜷川さんの口からああいう言葉を聞くことも、まったく想像していなかったんです。

蜷川

あの時は体調がよくなかったんだな。稽古場に行く前に遺書を書いていこうかと思って紙を用意したくらい。でも、書いたら本当に死んじゃうような気がしてやめたけど。

藤田

だけど「有限だ」と言ったそばから、役者さんをめちゃくちゃ怒鳴ってましたよね。通し稽古を何度も止めて。「何なんだろう、この人は?」と思いました(笑)。

蜷川

何だよ、俺、最悪だね(笑)。

共同作業はうれしいけど、

もう勝負は始まっている。

蜷川

『cocoon』を観ながら「俺に本(戯曲)を書いてくれないかな」と思ってはいたけど、初めて会ってそう言うのは失礼な気がして、次に会うまでに藤田くんが書いたあらゆるものを手配して、読んで勉強したんだ。

藤田

驚きました。過去の戯曲はもちろん、小説だったり、小さいエッセイまで読んでくださっていて。

蜷川

読んでいて居住性がいいんだ。言葉は自分のものになり、小さなエッセイは自分の物語になっていった。悪いけど、(その世界に)俺は住んでいるからね。

藤田

僕は脚本を依頼されるとは予想すらしていなくて、演出助手として弟子入りしようかと思っていたくらいでした(笑)。

だって蜷川さんの稽古場って、アホみたいに豪華だから。美術も衣装も照明も、僕らのレベルではすぐ本番やれますっていう状態が、蜷川さんの稽古場の立ち上がりで。

蜷川

うちのスタッフは優秀なんだ。

藤田

だから「書いてほしい」と言われて驚いたんですけど、躊躇はまったくなくて。すごくうれしくて、即答で「ぜひ」と答えました。そしてその場ですぐに、蜷川さんを題材に書きたいと思ったんです。

蜷川

そうなんだよ、俺のことを芝居にするんだってね。

藤田

僕と蜷川さんの間には半世紀の開きがあって、その大きさは不安要素でもあるんですけど、50歳年下の劇作家に「書いて」と言ってしまう蜷川さんにまず興味が湧いたし、その間にものすごい量の物語を扱ってきた方なので、僕がひねり出したフィクション(最終的にフィクションにはなるんですけれども)をやってもらうよりも、蜷川さん自身のことを書きたいと思ったんです。

蜷川

輪切りにされようが何されようが、おもしれぇなって覚悟はできているの。一緒に作品をつくれるのはうれしいけど、勝負でもあるからね。

藤田

はい。もうタイトルも決まっているし、構想も大体できていて、来年2月の上演に向けて、できるだけ蜷川さんに取材させてもらいます。

蜷川

具合のいいことに、年を取ったら痛みに鈍くなったんだよ。

「俺の内面に入ってきたらどうしよう?」と思うし、そうなったら少なからず痛いところも出てくるだろうけど「痛い」と感じるまでに時間がかかるようになったから、その間に何とか形にしようと思っているんだ(笑)。